基于地月周期重访轨道空间站的载人月球探测方案设想

2013-09-19向开恒童科伟闵学龙

杨 雷,向开恒,童科伟,闵学龙

(中国空间技术研究院载人航天总体部北京100094)

1 引言

目前国际载人航天事业正处于新的发展时期,各国纷纷将目标瞄向载人月球、小行星及行星际探索。随着天宫一号与神舟九号载人交会对接任务的成功实施,标志着我国已经掌握了天地往返、出舱活动和交会对接三大载人航天基本技术,正在开展的近地空间站研制工作进展顺利。我国嫦娥一号、二号的成功发射,已实现绕月探测并计划不久执行落月探测和月球取样返回任务。可以认为,通过载人航天工程与月球探测活动的有机结合,借助已取得的成功经验,适时开展载人登月任务,是一种符合技术发展逻辑的选择。

国外围绕载人登月的任务目标进行了一系列的规划设计,如美国的“阿波罗”计划[1]、重返月球的“星座”计划[2]和前苏联的N1-L3计划等,但成功实施的只有“阿波罗”载人登月工程。

1987年,作为对空间站的一项应用,美国提出了基于近地轨道“自由”号空间站组装的载人月球探测方案,但这种方案技术复杂、运行成本巨大,最终没有实施。2000年之后,美国、欧洲等参与国际空间站建造运营的各方,针对后空间站时代载人空间探索的途径进行了研究。NASA先后成立了 DPT(decadal planning team)团队、NEXT(NASA exploration team)团队和FISO(future inspace operations)工作组[3-5],提出并持续开展了基于地月拉格朗日点载人空间平台的方案研究,以支持未来空间科学研究,包括载人月球、小行星和火星探测。欧空局通过研究则更倾向于在月球轨道建设载人空间平台,支持载人登月任务[6]。

本文首次提出了基于地月周期重访轨道(Earth-Moon cycler orbit)的空间站系统方案设想及其特定的载人登月模式,以期能够同时实现对载人地月空间及月球的科学探测,并能够为将来载人小行星及火星探测提供技术支持,为未来近地以远(beyond LEO)的载人空间探测提供一种新的技术途径选择。

2 地月周期重访轨道

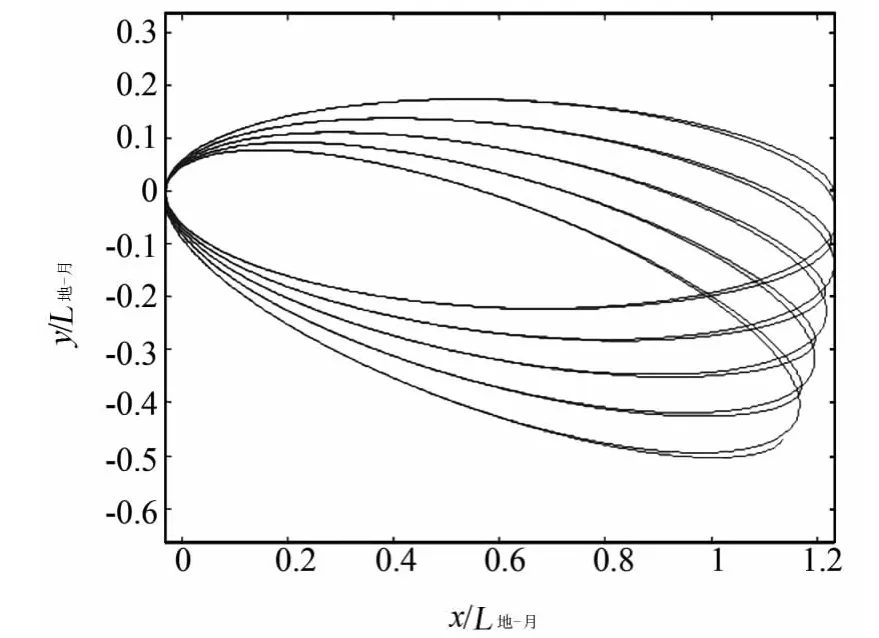

地月周期重访轨道是地月限制性三体问题下的一种周期轨道[7]。在地心惯性坐标系中来看,地月周期重访轨道就是一个大椭圆轨道,通常其近地点高度在数百千米到几千千米,远地点高度在47万千米左右,轨道周期约为1/2个月球公转周期。在地月周期重访轨道上的航天器绕地球每运行2圈就在远地点附近与月球“会合”,从月球外侧经过1次,近月点距离月球数万千米。

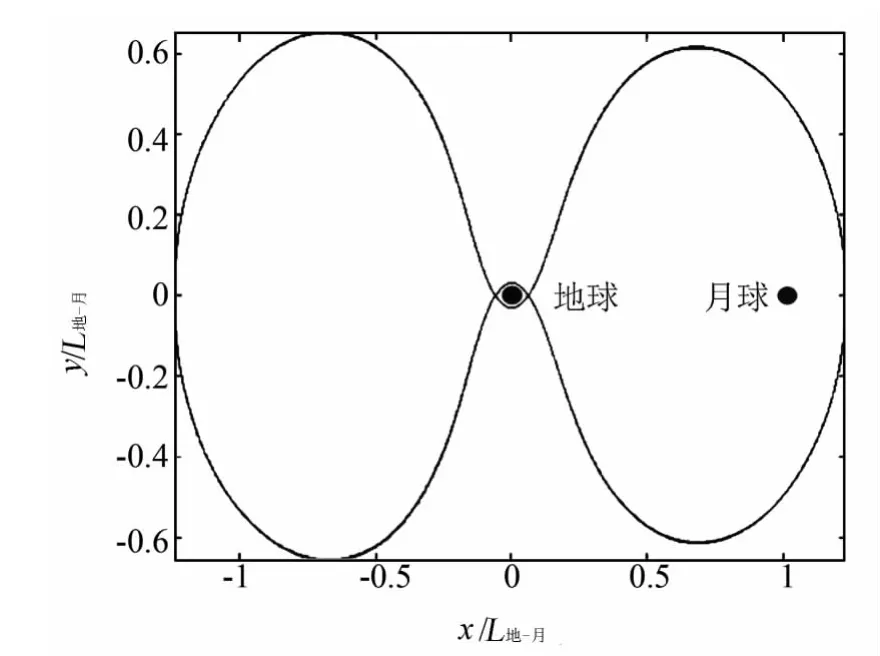

由于航天器在地月周期重访轨道每次与月球“会合”都会受到较大的月球引力摄动影响,使得地月周期重访轨道与月球轨道运动发生“共振”。图1给出一条典型的地月周期重访轨道在地心惯性坐标系中轨道平面内的运行轨迹,其在地月会合坐标系(x轴由地心指向月心)中轨道平面内的轨迹如图2所示。从地月会合坐标系来看,地月周期重访轨道具有固定的轨迹,并且具有较好的稳定性。初步分析,每年轨道维持所需的速度增量不大于30 m/s。工程上可基于此类轨道特性,制定地月空间和月球探测任务,只要求任务轨道周期与月球轨道周期之比为1∶2,其它轨道参数适应工程约束即可。

图1 地心惯性坐标系下的地月周期重访轨道Fig.1 Earth-Moon cycler orbit in geocentric inertial coordinate system

图2 地月会合坐标系下的地月周期重访轨道Fig.2 Earth-Moon cycler orbit in Earth-Moon rendezvous coordinate system

3 基于地月周期重访轨道的空间站系统

基于地月周期重访轨道的空间站系统(下称地月空间站系统),可由地月空间站、载人飞船和货运飞船3个基本模块组成,根据任务需要可扩展功能和规模。在航天员、运载火箭、测控、回收等系统的配合下,实现对地月空间的科学探测以及载人月球、小行星和火星探索。

3.1 地月空间站系统能力分析

初步分析,地月空间站系统具备以下能力:

1)作为太空实验室,支持科学研究;

2)可作为超大型空间科学设施(如地月拉格朗日点超大口径天文望远镜等)的组装、部署、维修及升级平台;

3)可作为载人登月航天器组装、推进剂补加和出发与返回平台;

4)可作为载人小行星、火星探测航天器的组装与出发平台;

5)为未来深空载人长期飞行验证技术并积累经验。

3.2 地月空间站系统组成及特点

地月空间站是整个系统的核心,具备近地空间站常规功能,配备机械臂、2~4个对接口和1个气闸舱;载人飞船用于乘员在地球与地月空间站间往返,具备常规载人飞船平台功能、主动交会对接功能和第二宇宙速度再入功能;货运飞船完成对地月空间站的上行货运,支持推进剂补加,具备常规货运飞船平台功能、主动交会对接功能。

地月空间站系统的运营模式采用类似近地空间站的成熟模式,即地月空间站长期运行,载人飞船和货运飞船定期发射用于人员轮换和补给。地月周期重访轨道不存在大气阻力、光照条件良好、热环境稳定、微流星/空间碎片撞击概率相对较小,比近地空间站有更好的运行环境,地月空间站在主要技术、产品甚至舱段上可以继承近地空间站的成熟技术,研制难度低;但由于运行轨道上没有地球磁场的防护,地月空间站的空间辐射环境较近地恶劣,是所有近地以远载人空间平台、载人深空长期飞行所面临的共同问题需研究解决。

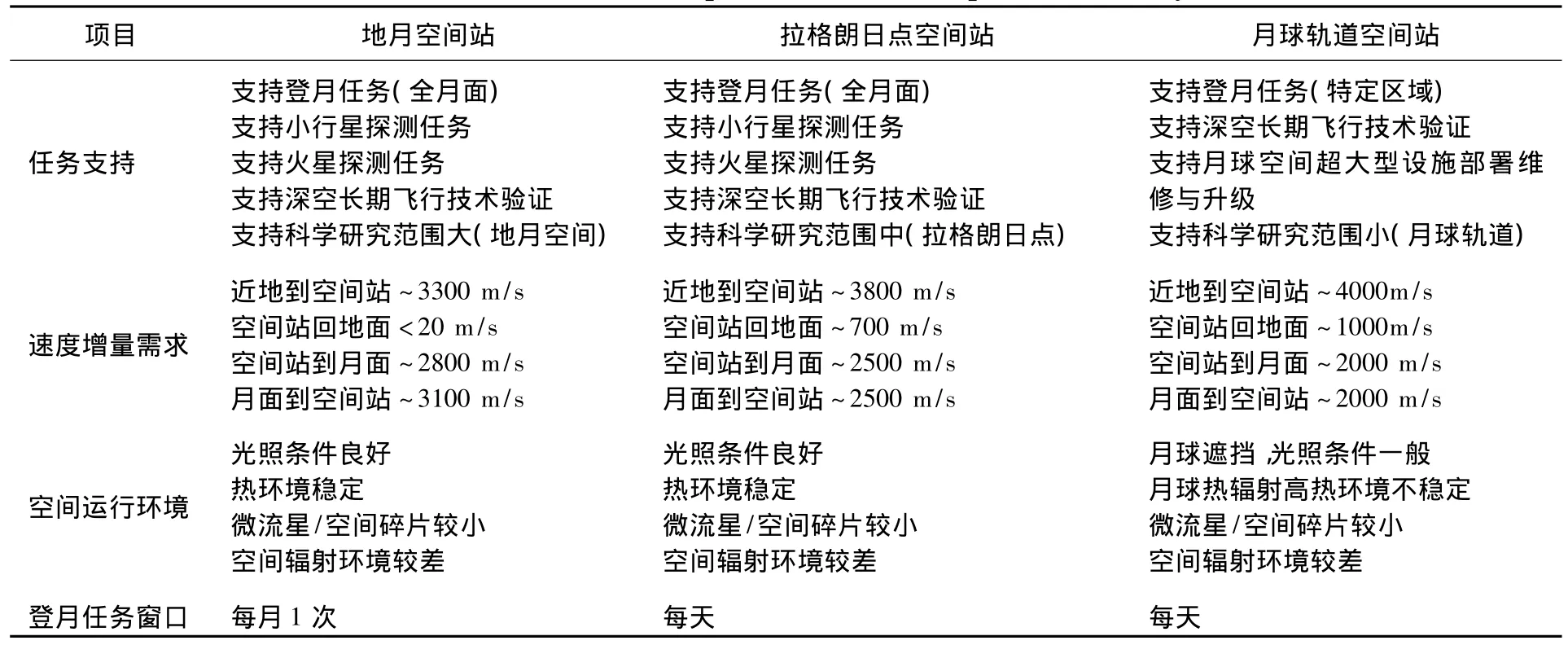

4 三种近地以远空间站初步对比分析

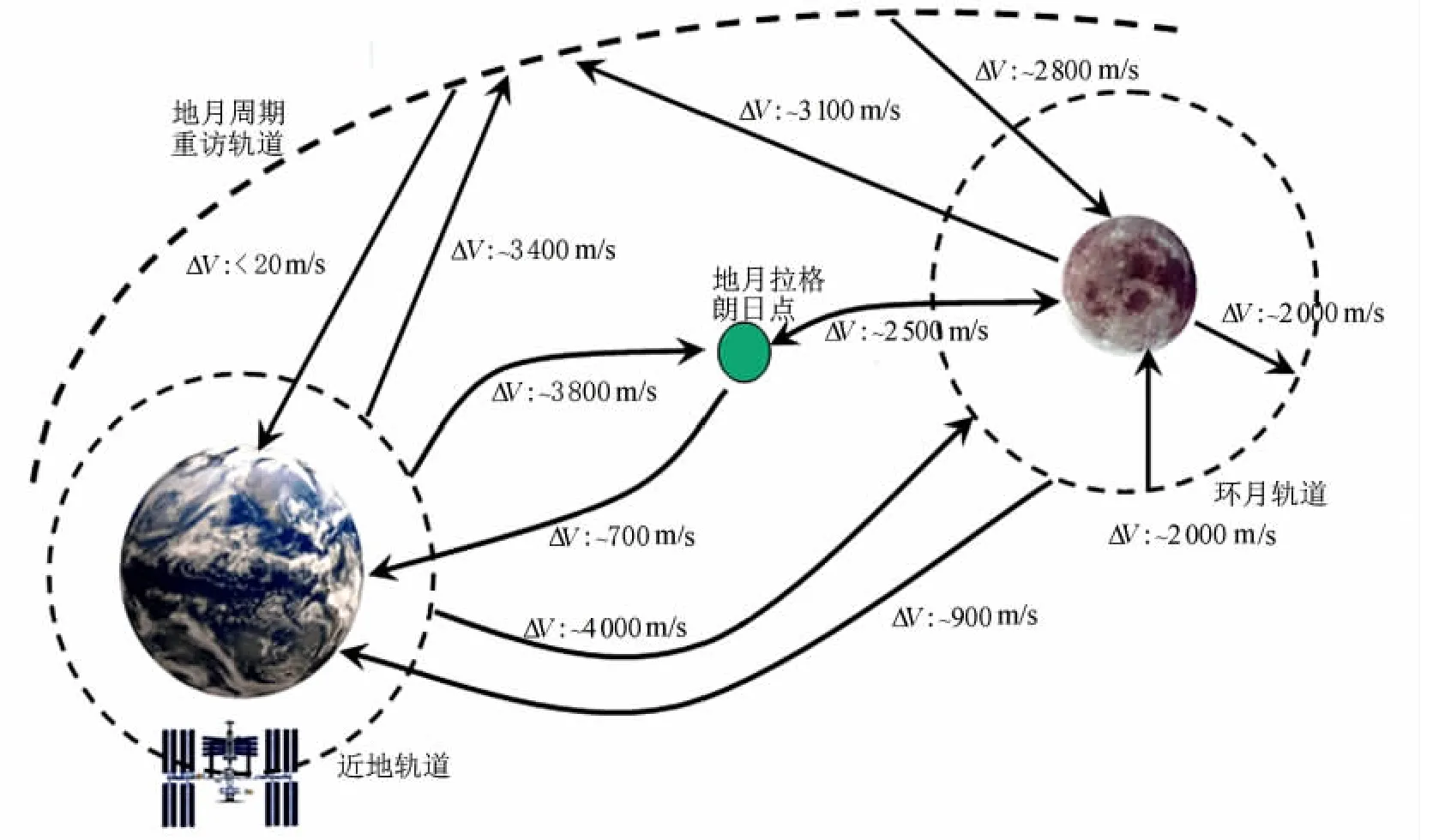

从任务支持能力、速度增量需求、空间运行环境、登月任务等方面对地月空间站、地月拉格朗日点空间站和月球轨道空间站进行了初步对比分析(表1)。地月空间站和拉格朗日点空间站对多任务支持能力相当,前者较后者在整个地月空间可以开展更多的空间科学和应用研究,拓展人类对宇宙的认识;月球轨道空间站对未来小行星和火星探测不能提供有效支持。图3给出了从近地轨道出发到达不同位置所需速度增量,部分数据来自文献[6],可看出到达这三种空间站并返回地球所需的速度增量差别较大。对载人飞船一次往返任务,拉格朗日点空间站和月球轨道空间站将比地月空间站分别多出约1100 m/s和1500 m/s速度增量,这就意味着同样重量的飞船去地月空间站可以带更多有效载荷,或者完成同样任务只需较小的运载火箭和飞船,因此地月空间站的长期运营成本最低,而且地月空间站和拉格朗日点空间站的运行环境相当,都好于月球轨道空间。综合比较,地月空间站具有一定的优势。

5 基于地月空间站系统的载人登月飞行方案设想

5.1 登月舱功能及特点

地月空间站可作为载人登月航天器组装、推进剂补加和出发与返回平台,为实现载人登月任务,需增加登月舱模块。登月舱具备常规载人航天器平台功能、月面着陆功能、月面任务支持功能、月面起飞上升功能和交会对接功能。

5.2 登月飞行模式

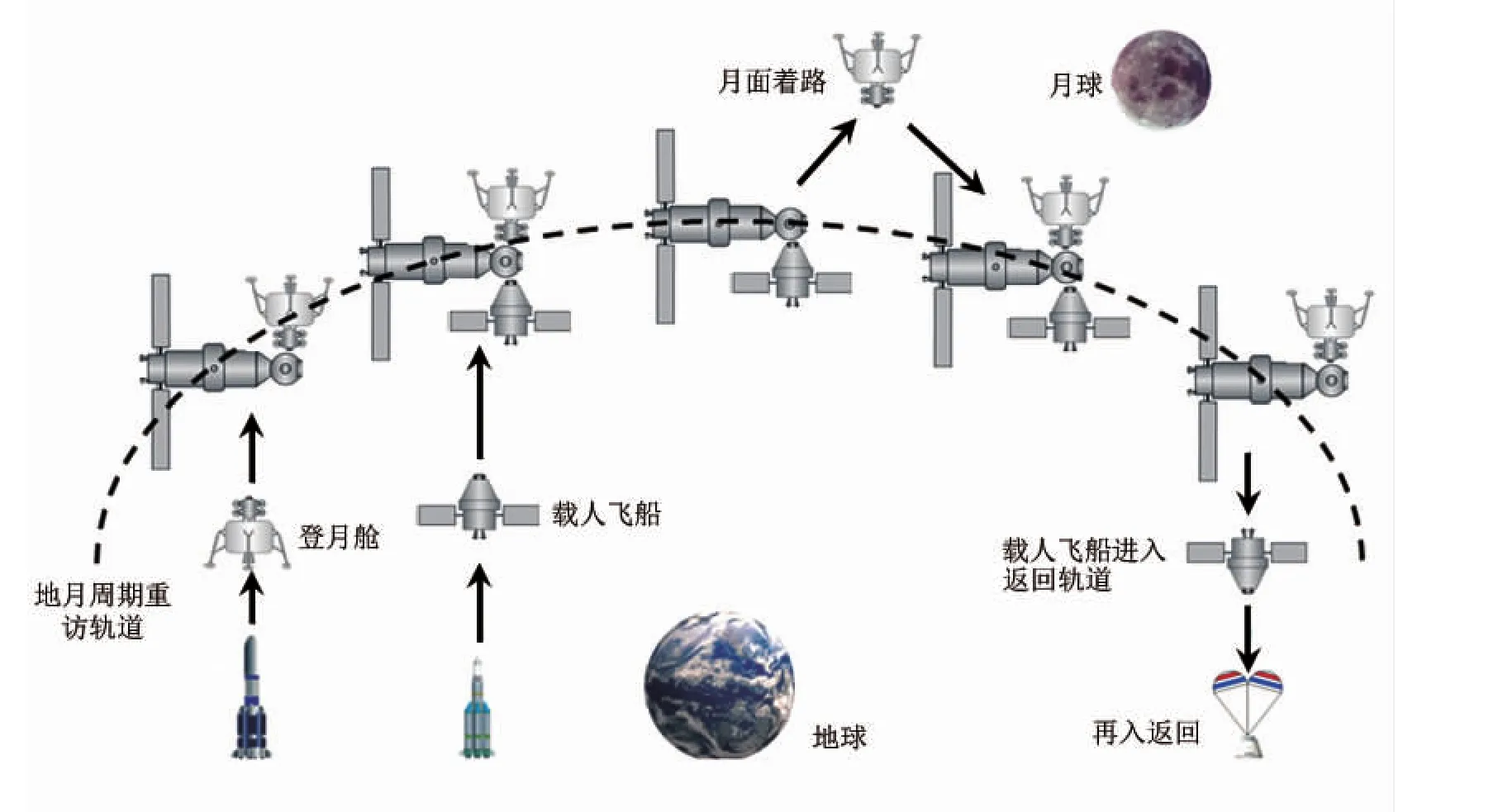

基于地月空间站系统的一种典型载人登月飞行方案如图4。(1)登月舱由运载火箭发射进入地月空间站运行的地月周期重访轨道,自主飞行,在地月周期重访轨道与地月空间站交会对接,共同构成组合体;(2)载人飞船由运载火箭发射进入地月周期重访轨道,自主飞行,完成与上述组合体的交会对接;(3)登月舱在航天员进入后与地月空间站分离;(4)登月舱减速制动捕获月球并降落月面,地月空间站继续在地月周期重访轨道运行;(5)完成任务后,登月舱起飞上升,与地月空间站对接,航天员返回地月空间站;(6)飞船在航天员进入后与地月空间站分离,飞船进入月地转移轨道;(7)在大气层外,飞船返回舱与服务舱分离;(8)返回舱降落在陆地或海上。

表1 三种近地以远空间站初步对比分析Table 1 Characteristics and comparison of selected space stations beyond LEO

5.3 登月飞行模式初步分析

图3 从近地轨道出发到达不同位置所需速度增量Fig.3 ΔV requirements for cis-lunar transfers

图4 基于地月空间站系统的载人登月飞行方案Fig.4 Earth-Moon space Station based lunar exploration systems architecture

根据前文分析,地月周期重访轨道的运行周期约为1/2个月球公转周期,在地月周期重访轨道上的航天器绕地球每运行2圈就在远地点附近与月球“会合”,因此基于地月空间站的载人登月任务每月都有一次落月窗口,即每年可有12次登月机会,这一任务频率能够满足目前各国研究者提出的所有载人任务频率要求。地月周期重访轨道本身也是一种地月转移轨道,为节省登月舱的推进剂需求,登月任务中登月舱一般选择在近地点附近与地月空间站分离,根据需要进行较小速度增量的轨道中途修正后约3~4 d可达到近月制动点,登月舱减速制动捕获月球并降落月面,月面停留时间约为4 d,其后登月舱起飞与地月空间站对接。图3给出了登月舱上、下行速速增量需求,登月舱从地月空间站分离到到达月面所需速度增量约为2800 m/s,从月面起飞到完成与地月空间站对接所需速度增量约为3100 m/s。

载人登月是迄今为止最为复杂的载人航天任务,即使像“阿波罗”载人登月这种通过一次发射来实现的任务,也具有任务窗口约束多、时间紧、环节多、组织难度大、风险高的显著特点。从图4可以看出,在基于地月空间站的载人登月任务中,地月空间站相当于在地月之间设置了一个中转站,这样就可以将一个类“阿波罗”任务分解为从地球出发到达地月空间站并返回地球以及从地月空间站出发到达月球并返回地月空间站这样两个在任务时间上耦合度比较小的子任务,具有更大的灵活性和较低的任务风险。此外,登月舱在完成任务后要返回地月空间站而不是像“阿波罗”任务那样抛弃掉,这样登月舱可以按可重复使用来设计,在完成一次登月任务后通过推进剂补加和检修可以用于下一次任务从而可以大幅降低任务成本。

6 结论

本文提出了地月空间站系统方案设想,对其任务支持能力和系统组成及特点进行了初步分析,地月空间站系统由地月空间站、载人飞船和货运飞船3个基本模块组成,在运营模式、主要技术、产品甚至舱段上可以继承近地空间站的成熟技术,研制难度低。基于地月空间站系统可以实现载人月球探测任务,并给出了任务实施模式。地月空间站系统方案,能够克服类“阿波罗”载人登月方案任务目标相对单一、任务组织难度大且不易调整的不足,不仅能够同时实现对载人地月空间及月球的科学探测,也能够为将来载人小行星及火星探测提供技术支持,为未来近地以远的载人空间探测提供一种新的技术途径选择。

[1] Robert C,Seamans J.Project Apollo the tough decisions[R].NASA SP-2005-4537.

[2] Stanley D,Cook S,Connolly J,et al.Exploration systems architecture study[R].NASA TM-2005-214062,November,2005.

[3] Robertson E,Geffre J,Joosten K,et al.Lunararchitecturefocused trade study final report[R].ESMD-RQ-0005,04 February 2005.

[4] Lunar L1 gateway conceptual design report,EX15-01-001[N/OL].http://history.nasa.gov/DPT/DPT.htm.

[5] Thronson HA,Lester DF,Moe R,et al.Review of US concepts for post-ISS space habitation facilities and future operations[C].AIAA Space 2010.Washington,D.C.:Manuscript 818583,2010.

[6] Santovincenzo A,Thomas U,Khna M,et al.Architecture study for sustainable lunar exploration[R].CDF Study Report:CDF-33(A)December,2004.

[7] Farquhar RW.A new trajectory concept for exploring the earth’s geomagnetictail[R].AIAA-80-0112.