新型大豆酵素生物有机肥效果试验*

2013-09-18刘伟,赵英,金琳

刘 伟,赵 英,金 琳

(1.黑龙江省大豆技术开发研究中心,哈尔滨 150030;2.东北农业大学,哈尔滨 150030;3.黑龙江省达丰科技开发有限责任公司,哈尔滨 150036)

新型大豆酵素生物有机肥效果试验*

刘 伟1,赵 英2,金 琳3

(1.黑龙江省大豆技术开发研究中心,哈尔滨 150030;2.东北农业大学,哈尔滨 150030;3.黑龙江省达丰科技开发有限责任公司,哈尔滨 150036)

采用田间试验方法,研究了新型大豆酵素生物肥在大豆上的应用效果。结果表明,大豆底施600、675、750 kg/hm2新型大豆酵素生物肥,表现均比等养分常规肥料增产6.52%~12.66%,增加效益520.5~660.2元/hm2。

大豆;新型酵素大豆生物肥;增产

新型大豆酵素生物有机肥是以畜禽粪便、稻壳粉、秸秆粉、矿石等为基础原料,添加发酵酵素、粪便除味酵素为发酵催化剂,利用发酵酵素生物催化发酵分解功能,进行多段高温发酵,进行无害化处理而生成的肥料。经过对畜禽粪便、稻壳粉、秸秆粉等发酵催化处理,可消除有机废料中的大肠杆菌、蛔虫卵、草籽等,使有机废料分解转化成富含有机质和多种腐殖酸类的功能型生物有机肥。现已取得黑龙江省农业委员会颁发的《黑龙江省肥料登记证》(黑农肥字126-1)。

根据无公害农业、绿色食品生产和食品安全对肥料的要求,针对大豆生产使用的生物肥料存在肥料配方不合理,功能不一,菌株不稳,功效弱,不能满足大豆生长发育需要的实际情况。采用消化吸收再创新的基本研究思路,应用现代微生物工程技术,研制开发了新型大豆酵素生物肥,并对其应用技术及效果进行试验研究。以期达到减少化肥用量,提高生物肥料利用率,改善土壤理化性状,提高大豆产量和品质,为大豆优质高产提供无公害肥料产品支持。

1 材料与方法

试验地点设置在哈尔滨市阿城区东北农业大学畜牧科技园区。该地块土壤类型为黑土,地势平坦,肥力均匀。土壤化验测定值:土壤有机质36.5 g/kg、pH值6.2、碱解氮286.2 mg/kg、速效磷48.6 mg/kg、速效钾129.8 mg/kg,土壤全氮2.87 g/kg、全磷0.89 g/kg、全钾76.6 g/kg。

1.1 供试材料

供试大豆品种为龙选1号,供试肥料为新型大豆酵素生物肥,总养分≥60%、酵素≥5%、N≥12%、P2O5≥18%、K2O≥10%、有机质≥15%;其他参试肥料为尿素(46-0-0)、磷酸二铵(18-46-0)、氯化钾(0-0-60)。

1.2 试验处理

处理1:新型大豆酵素生物肥525 kg/hm2底施;处理2:新型大豆酵素生物肥600 kg/hm2底施;处理3:新型大豆酵素生物675 kg/hm2底施;处理4:新型大豆酵素生物肥750 kg/hm2底施;处理5:(CK1)大豆复混肥300 kg/hm2底施;处理6:(CK2)与处理2等养分的常规肥料,即尿素37.4 kg/hm2、二铵104 kg/hm2、氯化钾60 kg/hm2底施。

1.3 设计与田间排列

试验采用随机区组小区试验,试验小区面积30 m2;小区4行区、行长12.5 m,小区随机排列,设6个处理,3次重复。灭茬前将肥料均匀施入老垄沟内作底肥、免追肥。

1.4 测定项目与方法

在6月10日和7月23日分别调查大豆植株高度、茎粗、叶龄、叶色,收获前调查大豆产量性状。

2 结果与分析

2.1 新型大豆酵素生物肥对大豆生物性状的影响

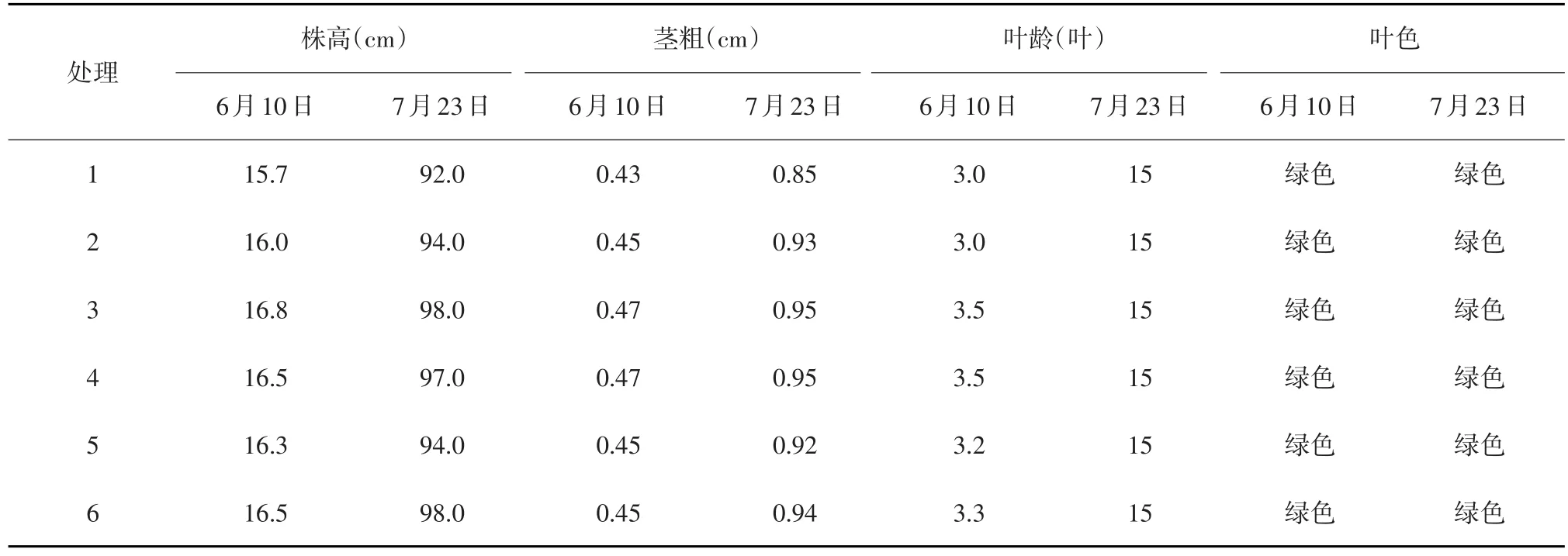

6月10日调查:处理3植株长势旺盛,其植株高度比其他处理增加0.3~1.11 cm,茎粗增加0.02~0.04 cm,叶片数增加0.3~0.5片;处理4、处理6植株长势次之;长势差的是处理1。

7月23日调查:处理3植株长势最好,其株高比其他处理增加1.0~6.0 cm,茎粗增加0.01~0.1 cm;处理4、处理6长势次之,处理1长势差(见表1)。

表1 新型大豆酵素生物肥对大豆生物学性状的影响

2.2 新型大豆酵素生物肥对大豆产量性状的影响

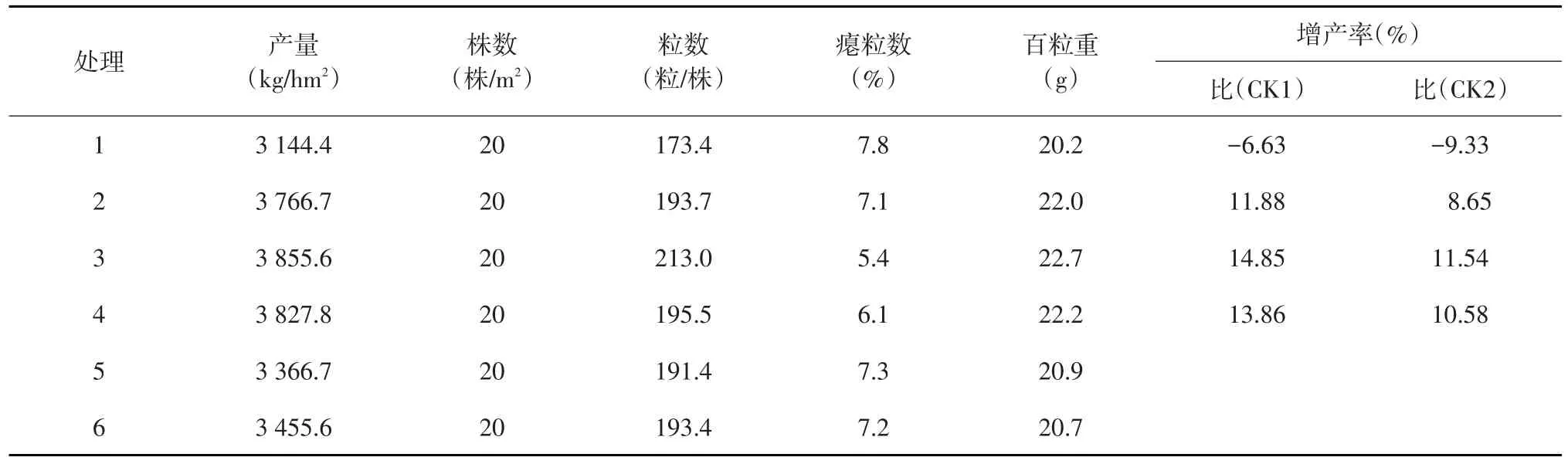

从表2可以看出:处理1至处理3每株粒数随着施新型大豆酵素生物肥数量的增加而增多,瘪粒率随着施新型大豆酵素生物肥数量的增加而减少,百粒重随着施新型大豆酵素生物肥数量的增加而增大;大豆产量随着施新型大豆技术生物肥数量的增加而增大。处理1比CK1减产6.63%,比CK2减产9.33%;处理2比CK1增产11.88%,比CK2增产8.65%;处理3产量最高,分别比CK1增产14.85%、比CK2增产11.54%;处理4产量次之,分别比CK1增产13.86%、比CK2增产10.58%(见表2)。

表2 新型大豆酵素生物肥对大豆产量的影响

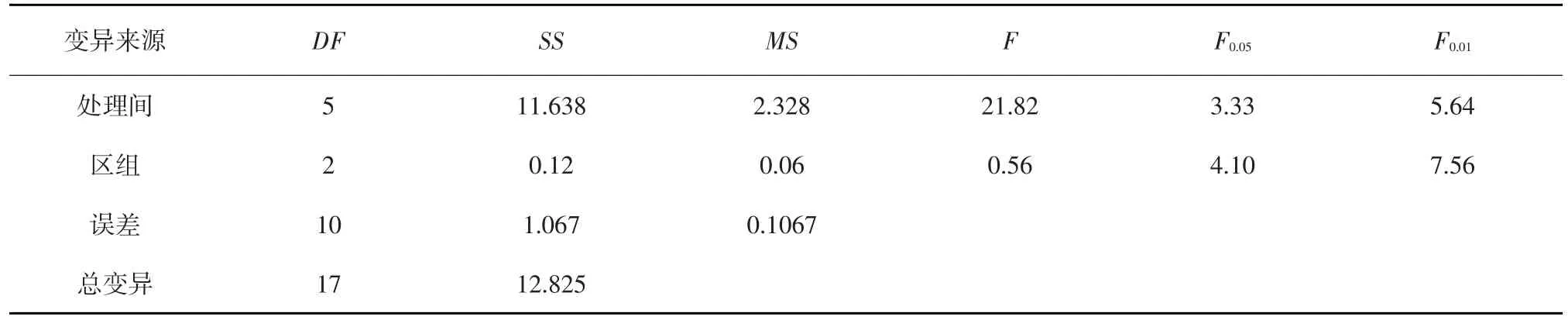

2.3 对大豆产量进行显著分析

现实得F处理>F0.01,说明6个处理大豆产量之间的差异达到0.01极显著水平。

各处理小区平均数的比较,在此用新复极差测验(见表4),按v=10,查出P=2,3,4,5,6时SSR 0.05,SSR 0.01,算得LSR=SSR×SE。

表3 方差分析结果

表4 6个处理大豆小区产量的显著性差异

表4说明,处理3,4,2大豆产量之间的差异不显著,处理6,5大豆产量之间的差异不显著;处理3,4,2分别与处理6,5大豆产量之间的差异达到α=0.01极显著水平,处理6,5分别与处理1大豆产量之间的差异达到α=0.01极显著水平。说明处理3的肥料用量比较科学,有增产作用。

2.4 新型大豆酵素生物肥对改良土壤的作用

测试结果表明,施用新型大豆酵素生物肥的田块土壤中联合固氮菌的数量比对照增加了1.22~5.43倍,放射菌的数量比对照增加了0.93~7.81倍,革兰氏阴性菌的比例增加了6倍左右,联合固氮菌的各处理产量和对比的产量差异显著。革兰氏阳性菌数量的增加,意味着土壤有机氮素的增加。放线菌数量的增加意味着土壤有机质的分解加强,土壤将更加肥沃。

2.5 新型大豆酵素生物肥对大豆品质的影响

经检测,试验区大豆籽粒水分下降4.5%,蛋白质增加6.9%,粗脂肪增加3.5%,总糖减少1.9%。

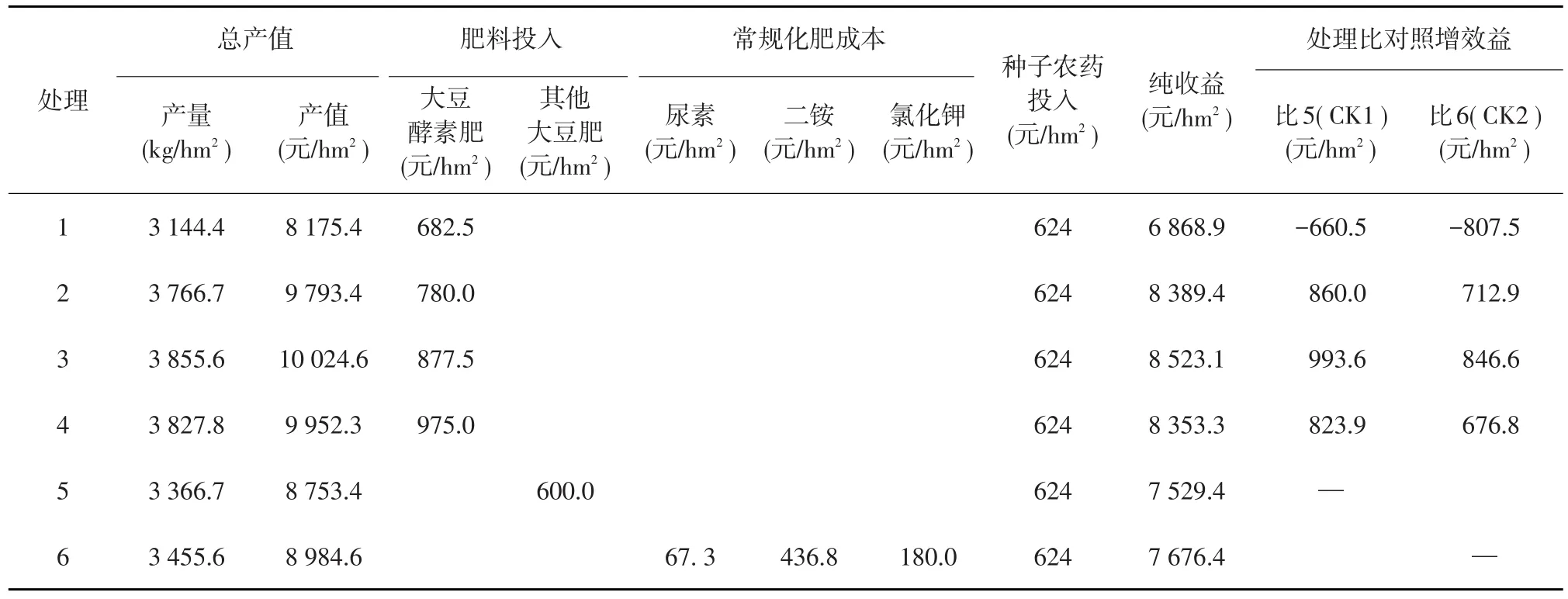

2.6 试验效益分析

施用新型大豆酵素生物肥,处理1比CK1减收660.48元/hm2、比CK2减收807.50元/hm2,处理2比CK1增收860.00元/hm2、比CK2增收712.98元/hm2,处理3比CK1增收993.64元/hm2、比CK2增收846.62元/hm2,处理4比CK1增收823.86元/hm2、比CK2增收676.84元/hm2。因此,可以认定处理3为最佳用量(见表5)。

新型大豆酵素生物肥1.30元/kg、其他大豆肥2.60元/kg、尿素1.80元/kg、二铵4.20元/kg、氯化钾肥3.00元/kg计算。

表5 大豆小区试验效益分析

3 结论与建议

本次试验中,处理3大豆产量高、经济效益明显,可初步确定为最佳用量。经过1年试验,新型大豆酵素生物肥适合黑龙江省东南部地区的土壤,并且对大豆增产效果明显,建议新型大豆酵素生物肥在生产中进一步试验、示范、推广。

:

[1]董钻.大豆产量生理[M].北京:中国农业出版社,2000.

[2]孙俊华,郭桂玲,陈玉芳,等.大豆应用MI生物有机肥效果分析[J].杂粮作物,2010,30(1):46-48.

[3]李铭丰,刘伟,徐兆飞.酵素菌堆肥在大豆栽培上的应用试验[J].大豆通报,2000(1):13.

[4]唐永庆,裴占江,李玉梅,等.生物肥对大豆生物性状及产量的影响[J].黑龙江农业科学,2008(5):54-55.

[5]王文启,马凤鸣,戴建军,等.磷复肥对大豆养分积累和产量影响的研究[J].现代化农业,2003(7):12-13.

New Soybean Enzyme Biological Organic Fertilizer Effect Test

Liu Wei1,Zhao Ying2,Jin Lin3

(1.TheSoybeanTechnologyDevelopmentResearchCenterofHeilongjiangProvince,Harbin 150030,China;2.The Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China;3.Heilongjiang Province of Science and Technology Development Co.,Ltd,Harbin 150036,China)

By adopting the method of field experiment,we studied the new type soybean enzyme and application effect of biological fertilizer on soybean.Results showed that soybean yield with 600 kg/ha,675 kg/ha,750 kg/ha new soybean enzyme biological fertilizer as base fertilizer,were more 6.52%-12.66%than conventional fertilizer nutrients,increase benefit was 520.5 to 660.2 yuan/ha.

Soybean;New enzyme biological fertilizer soybean;To increase production

S141

A

1674-3547(2013)03-0060-04

2013-05-06

刘伟,男,高级农艺师,从事大豆栽培技术研究,E-mail:13946187106@126.com

哈尔滨市科技创新人才研究专项资金项目“新型大豆酵素生物肥的研发及应用研究”(2010RFXXN040)