新生代农民工社会福利意识现状及特点研究——基于北京市的抽样调查

2013-09-17张瑞凯

张瑞凯

(北京青年政治学院社会工作系,北京100872)

第六次全国人口普查结果显示,我国新生代农民工总人数为8 487万,占全部外出农民工总数的 58.4%[1],以“80后”、“90后”为代表的新生代农民工已然成为我国农民工的主体。同老一代农民工相比,新生代农民工自主意识强、拥有更为丰富的城市生活经验,他们不愿回乡务农,而是更倾向于融入城市社会生活、谋求自身发展和实现自我价值。这种变化使得多个城市建立在“农民工返乡”假设和“自由主义”福利模式上的农民工社会保障制度的实施效果不佳。社会福利意识是一个社会或群体所具有的关于社会福利的价值体系,包括如何看待社会福利、社会福利的责任观、获得社会福利的正当性等问题,是个人对社会福利定型化的思考模式与观念,一旦形成再促使其改变是非常缓慢与不易的[2]。社会福利意识不但能引导个人审视与评判社会福利的现况,且能够作为社会福利未来发展的参考依据。国外大量的研究均已证明,社会福利意识是影响社会福利体系效能的直接因素,在塑造一个国家的社会福利政策体系中具有重要作用。那么,新生代农民工到底如何看待社会福利政策?社会福利的供给主体应该由谁组成?哪些群体才能获得社会福利?以实证的方法具体剖析我国新生代农民工对社会福利最基础、最根本的价值理念,即福利意识,对于深层次了解社会福利政策、改进政策效果,具有突出的实践和理论意义。

一 核心概念及操作化结果说明

(一)社会福利意识的界定

国内学者王思斌认为,社会福利意识不但能引导个人审视与评判社会福利的现况,且能够作为社会福利未来发展的参考依据。台湾学者林万亿认为福利意识是指一组对福利的意见、态度、价值,以及一种关于人与社会的思考方式。[3]谢美娥在林的基础上,进一步对社会福利意识进行了明确界定,即社会福利意识是影响社会福利发展的一套逻辑性概念组合,也就是社会大众对于社会福利的意见、信仰、态度和价值的组合体,用以思考人与社会福利的关系,可以引导认知社会福利,提供对社会福利现况评估和未来社会福利发展的概念组合[4]。吕宝静则从国家与福利的角度来界定社会福利意识,认为“社会福利意识是一组共享的社会福利理念,其用来解释与批判政策。易言之为一组对福利国家的构思。通常这组社会福利的意识指涉国家对社会福利介入的深度与广度,而其形成受到国家的组成、文化以及政治经济结构与发展的影响。”[5]

综上可以看到,虽然学术界关于福利意识的界定存在分歧,但学者们均认同了福利意识是社会成员对福利的基本看法和判断这一共通特征。基于对学术界关于社会福利意识不同界定的梳理,本研究认为,社会福利意识是社会成员个体关于获得社会福利的正当性、福利产品的分配原则、福利产品的供给主体、供给方式等方面定型化的意见和态度。

(二)社会福利意识的操作化

社会福利意识是一个复杂的概念,不同学者从多个维度对其进行了操作化,形成了不同的指标体系和测量量表。

台湾学者李明政认为,社会福利意识的结构包括对人性或人类需要、对基本的社会价值、对国家的性质、对政府的角色及对经济制度的偏好等价值或信仰。模型的建构者根据这些基本价值或信仰来推演国家或政府干预的社会问题、诠释社会问题的可能成因,并推出社会政策应有的作法,或福利国家的何去何从的对策主张[6]。林万亿将社会福利意识区分为四类,分别为“组合国家主义”、“自由主义”、“社会民主主义”和“传统慈善”,并基于此制作了社会福利意识型态量表。澳门学者赖伟良综合了 Vic George&Paul Wilding、Fiona Williams和李明政的讨论,建构了由“价值观层面”、“理解社会安排和问题层面”和“社会政策理念层面”三个维度组成的社会福利意识量表,并以此量表为基础对澳门市民的福利意识进行了测量[7]。

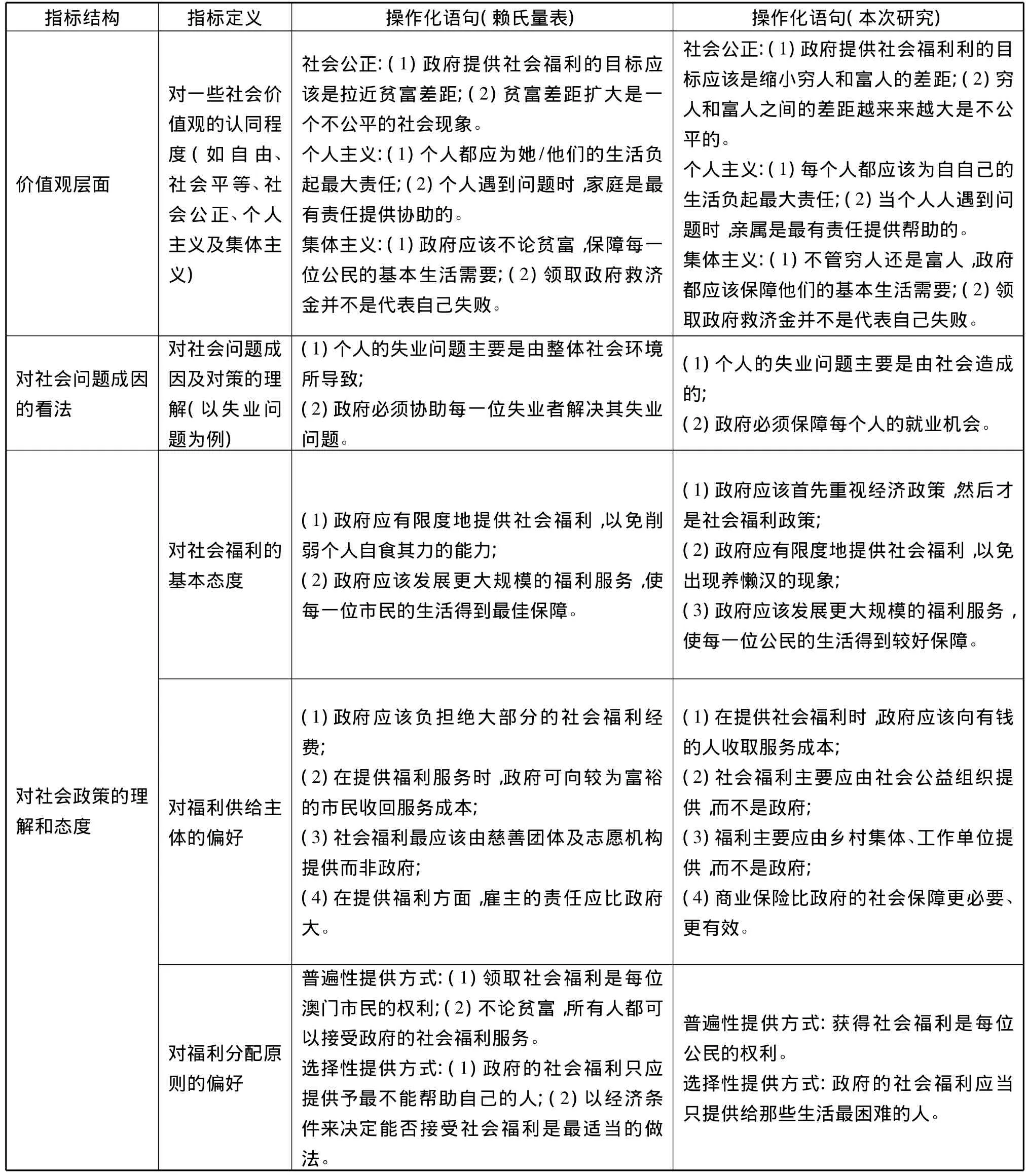

本次研究中,笔者根据赖伟良的测量量表,针对农民工群体的特征进行了本土化改造,设计了“农民工社会福利意识测量量表”(见表1)。该量表总计包含有18条操作性语句,让受访者选择回答:“十分同意”、“同意”、“中立”、“不同意”和“十分不同意”,分别记为5、4、3、2、1 分。

表1 社会福利意识的结构内容及指标

二 研究方法及调查对象基本情况

第六次全国人口普查数据显示,北京市常住人口为1 961.2万人,其中外省市来京人员为704.5万人,外来务工人员为400万人,其中新生代农民工的比例接近60%[8]。由此可见,北京是一个典型的外来务工人员聚居区。

笔者于2012年9月至12月完成了来京务工新生代农民工生活现状及福利意识的问卷调查。考虑到来京务工农民工数量庞大且极为分散,且人力、财力、物力的限制,调查主要采取的是判断抽样的方法进行。已有研究显示,北京市外来务工人员主要集中在朝阳、海淀和丰台等城市功能拓展区,以此围成一个环状,呈放射状向外扩散;在就业领域,主要是餐饮业、居民服务业、建筑装饰业和零售业[9]。为此,笔者主要在朝阳区、海淀区和丰台区发放问卷。

笔者共计发放问卷400份,回收400份,有效问卷320份,有效率为80%。需要检讨的是,因为本次调查并非严格意义上的随机抽样,无法保证调查结果反映来京务工的新生代农民工的总体情况。

在320个新生代农民工样本中,平均年龄为25.2岁,年龄最大者是32岁,最小者是16岁。其中,16-20岁占10.9%,21-25岁占43.4%,26-30 岁占 35.9%,31-32 岁的占9.7%。在性别结构方面,本次调查的新生代农民工中男性比例为57.7%,女性占43.3%,男性明显高于女性。在婚姻状况方面,农民工中已婚人口居多,已婚人口占调查总人数的41.6%。

在文化程度上,被访新生代农民工的文化程度以高中(包括中专、职高、中技)为主,占37.2%;其次是初中文化程度,占30.6%;大专及以上文化程度排在了第三位,占27.3%;小学及以下的占了2.5%。

在就业方面,被访新生代农民工当前的就业领域主要是批发、零售业(21.2%)、住宿、餐饮业(16.1%)、家政保洁保安(15.8%)、建筑业(15.2%)。在收入方面,21.1% 的被访新生代农民工2011年个人平均月收入在3 000元以上,排在了第一位;其次是1 500-2 000元这一收入段,有20.4%的被访者收入在该收入段;排在第三位的是2 001-2 500元,有20.1%的被访者收入在该收入段;2 501-3 000元这一收入段排在第四位,有15.1%的被访者收入在此收入段。另外,月收入在1 200元以下的也占了调查总人数的9.9%。整体来看,有一半的新生代农民工月收入在1 500-3 000元之间。

三 新生代农民工社会福利意识现状及特点

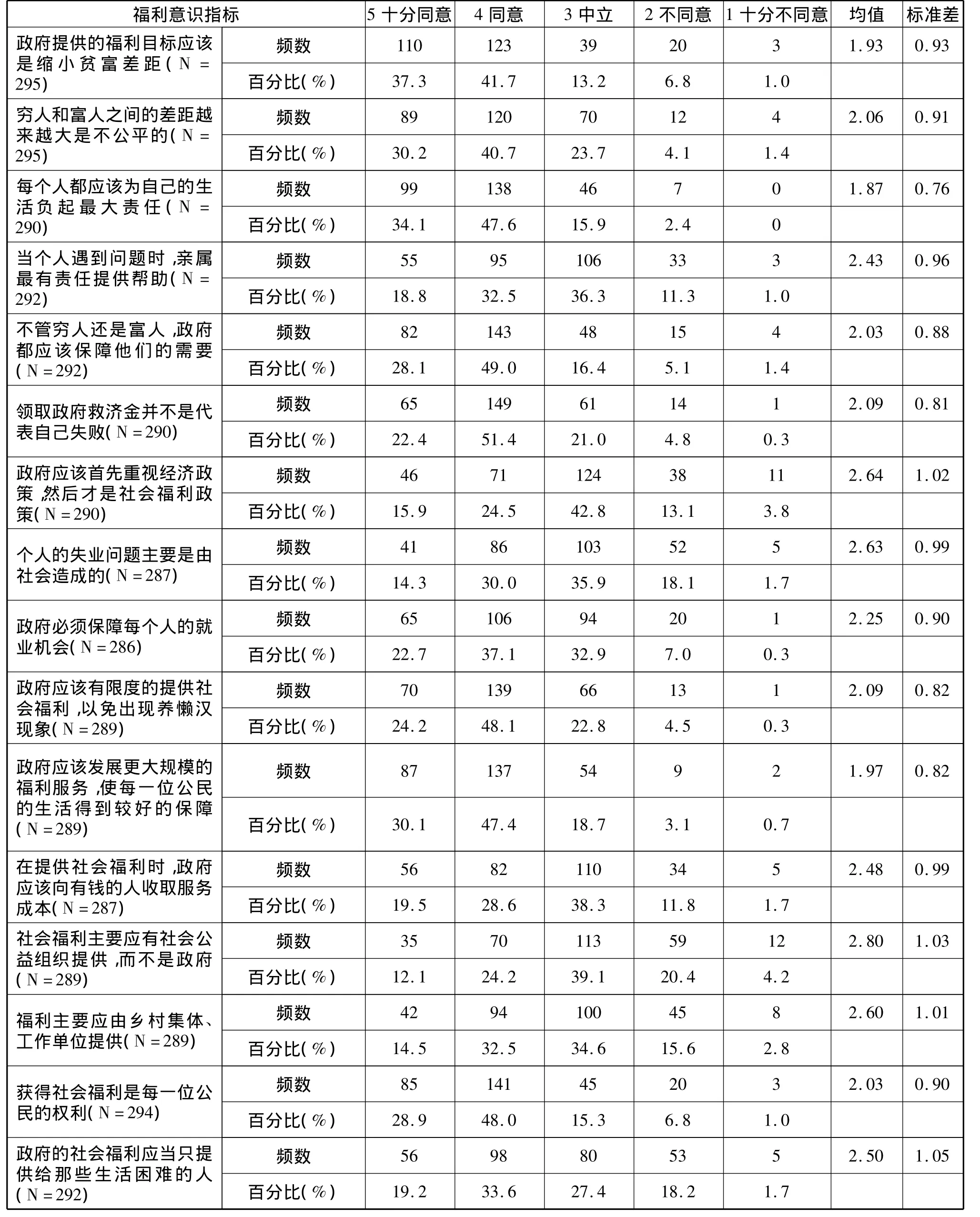

(一)新生代农民工在社会价值观上的选择

社会公正是社会政策的理念基础。“公正是社会政策的基本理念依据,社会政策则是公正在社会领域的具体化。”[10]调查显示(见下页表2),共有79.0%被访新生代农民工表示同意或十分同意“政府提供社会福利的目标应该是缩减贫富差距”;有70.9%同意或十分同意“穷人和富人之间的差距越来越大是不公平的”。这说明社会公正理念已经在新生代农民工群体中得到了普遍认同。

个人主义与集体主义是不同福利意识的核心概念。个人主义价值观认为贫穷与个人懒惰有关,政府的福利政策、济贫行为不会使穷者变富,反而会使富者变穷,因此强调社会成员个人对自己生活的责任,强调在福利提供方面个人的责任和市场作用的发挥,强调家庭、邻里、教会、行会对那些不能自给自足的社会成员提供照顾或必需用品。而集体主义重视的是国家维护公民社会权利的责任,认为国家的公共职能在现代社会应不断地扩大和增加,凡是个人努力所不能达到或不能顺利达到的目标,都理应由国家来实施,尤其是国家应通过立法,实行包括社会保险、孤寡救济、劳资合作以及工厂监督在内的一系列社会措施,自上而下地实行经济和社会改革,承担起对社会弱势群体的救助责任。调查显示,在个人主义价值观的指标上,有81.7%的受访新生代农民工同意或十分同意“每个人都应该为自己的生活负起最大责任”;有51.3%的受访新生代农民工同意或十分同意“当个人遇到问题时,亲属是最有责任提供帮助的”,有36.3%的受访者则在该指标上选择了“中立”,还有12.3%的被访者明确表示“不同意”或“十分不同意”这一指标。可见,在新生代农民工的价值体系中,个人和家庭的责任依然受到高度重视,但其对亲属的帮助责任则持一定的保留态度。

在集体主义价值观的指标上,有77.1%的受访新生代农民工同意或十分同意“不管穷人还是富人,政府都应该保障他们的基本生活需要”。有73.8%的受访者同意或十分同意“领取政府救济金并不是代表自己失败”。这一数据反映出新生代农民工也在较高程度上认同集体主义的福利观,强调政府的保障责任和公民的受助权利。

综合而言,在个人主义、集体主义的光谱中,虽然新生代农民工同时确认了个人主义及集体主义的观点,基本持一个较中庸的立场,但其对个人主义的支持程度要高于集体主义,所以新生代农民工的立场可以说是中间偏向个人主义。

(二)对社会问题成因及解决方法的理解

社会问题是产生社会政策的要素,社会福利政策通常是为了回应社会问题而发展出来。因此,对社会问题成因的理解、对解决方法的选择往往能反映出社会成员的福利观。就业是民生之本,就业状况直接关系到劳动者个人及其家庭的生活质量,影响到社会稳定和发展。“无论在什么状况下,大量失业人员的存在都必然严重威胁正常的社会生活秩序,就业问题也就成了影响社会稳定、社会团结与社会整合的主要社会经济因素,就业问题的性质由社会经济问题转变为政治议题。”[11]因此,本研究将失业问题列为测量社会福利意识的一个重要指标。结果显示,有44.3%的受访者同意或十分同意“个人的失业问题主要是由社会造成的”,有35.9%的受访者则在该指标上选择了“中立”,还有19.8%的被访者明确表示“不同意”或“十分不同意”这一社会问题的原因。在解决路径上,有59.8%的被访者同意或十分同意“政府必须保障每个人的就业机会”,有32.9%的受访者选择了“中立”。

表2 新生代农民工社会福利意识量表各指标的频数分布

综合这些结果,有六成的新生代农民工认为失业问题是个人或其他非社会原因造成的,但是,他们支持代表社会整体的政府负起解决这一问题的责任,即新生代农民工对失业问题的理解比较倾向于集体主义的观念。

(三)对社会福利体系的理解和态度

1.对社会福利制度的基本态度。长期以来,我国的社会福利政策淹没在以经济建设为中心的社会发展战略之中,成为实施国家经济政策的辅助工具。直到进入新世纪,伴随着经济社会的转型,和谐社会目标的确立,社会福利政策的地位和作用才开始受到重视。那么,在新生代农民工心中,社会福利制度占据着什么样的位置?调查显示,高达40.4%的被访新生代农民工同意或十分同意“政府应该首先重视经济政策,然后才是社会福利政策”,有42.8%的受访者选择了“中立”,还有16.9%的被访者明确表示“不同意”或“十分不同意”。

当问他们是否支持“政府应该发展更大规模的福利服务,使每一位公民的生活得到较好保障”,结果有77.5%的受访者同意及十分同意这一看法。但是,就“政府应有限度地提供社会福利,以免出现养懒汉的现象”这一观点,72.3%的受访者表示同意及十分同意这一看法。

这三个题目的结果显示,新生代农民工不再只是将社会福利政策视为促进经济增长的一种辅助工作,而是认为社会政策具有更重要的地位。因此,他们支持我国发展更大规模的福利制度,以保障每一位公民的生活,但他们又担心这类体制会对个人的自助能力造成影响,因此不接受庞大规模的福利制度。

2.对福利供给主体的偏好。社会福利供给是社会福利运行过程中的至关重要的环节,福利供给主体是其中重要的一环,其涉及“谁提供福利”这一关键问题。现代社会中,福利供给主体的类型和数量不断增加,并日益呈现出由政府、初级群体(包括家庭、亲属、朋友、邻里等)、就业组织、互助组织、志愿者组织、商业性服务机构、非政府-非营利组织组成的多元化趋势[12]。20世纪50年代以来,我国政府在社会福利供给中的地位越来越重要,作用越来越突出,并成为最重要的福利供给主体,发挥着主导作用,由私营企业及雇主、慈善团体及志愿机构等组成的私人系统的作用被长期忽视。那么,新生代农民工在福利供给主体的选择上有何偏好呢?当问及志愿体系的福利角色时,有24.6%的被访者不同意及十分不同意“社会福利主要应由社会公益组织提供,而不是政府”,持中立意见者也高达39.1%,表示同意或十分同意仅有36.3%。对于工作单位在福利供给中的角色,有47.0%的被访者同意及十分同意“福利最主要应由乡村集体/工作单位提供”,持中立意见者有34.6%。由此可见,在政府、第三部门、工作单位或村集体这三个重要的福利供给主体的排序上,在新生代农民工看来,工作单位或村集体在提供福利的角色上比政府重要,而政府的福利角色比慈善团体及志愿机构更为重要。

3.对福利分配原则的偏好。对于福利分配的原则,主要围绕普遍性及选择性原则两个主轴。选择性原则强调对社会成员进行甄别,那些收入低、患病、伤残、丧失工作能力等弱势群体才能享受福利服务。普遍性原则认为享有福利是全体公民的权利,强调应该一视同仁地为全部有特定需要的人(甚至全体国民)提供服务。对于这两个分配原则,有76.9%的受访者同意及十分同意“获得社会福利是每位公民的权利”,同时,也有52.8%的同意及十分同意“政府的社会福利应当只提供给那些生活最困难的人”。从统计结果来看,新生代农民工在福利分配原则的立场是同时支持普遍性和选择性原则,对这两个原则的支持程度进行比较,可以看出其更倾向于普遍性这一原则上。

(四)年龄、性别、文化程度等社会因素对新生代农民工社会福利意识的影响

从相关系数的分析结果可知,与男性相比,女性新生代农民工更倾向于认同“个人的失业问题主要是由社会造成的”(相关系数=0.057,p<0.05)、“获得福利是每个公民的权利”(相关系数 =0.037,p <0.05)这两项观点。

在福利意识指标与受访者年龄的关系上,相关分析结果显示,年龄越轻的新生代农民工越倾向于认同“不管穷人还是富人,政府都应该保障他们的需要”(相关系数=-0.130,p<0.01)、“获得社会福利是每位公民的权利”(相关系数=-0.164,p<0.05)这两项观点。这两项观点比较明显地倾向于国家干预主义的立场。

在各福利意识指标与受访者教育程度的关系上,相关分析结果显示,教育程度越低者越倾向于认同“获得社会福利是每位公民的权利。”(相关系数 = -0.177,p<0.05)、“福利最主要应由乡村集体/工作单位提供。”(相关系数 =-0.177,p<0.05)这两个观点。第一个观点倾向于国家干预主义福利观,第二个观点显示出该群体对工作单位或村集体在提供福利角色上的认同。

此外,分析结果显示,收入越低的新生代农民工,越倾向于认同“政府的社会福利应当只提供给那些生活困难的人”(相关系数 = -0.123,p <0.05)这一个观点。

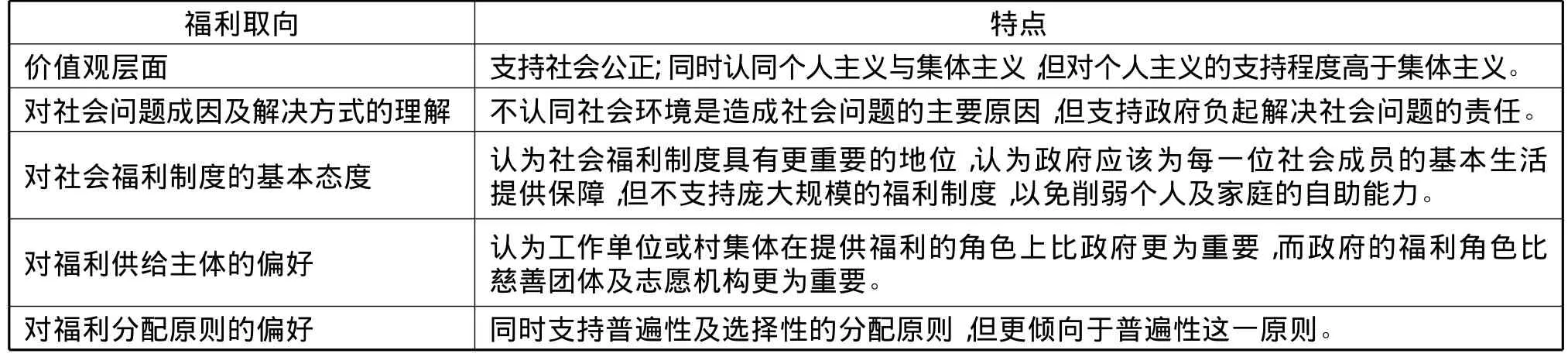

四 结语

20世纪80年代末期之前,社会福利意识形态领域长期并行着自由主义和国家干预主义两个流派。自由主义流派认为市场机制具有完美的自动均衡能力,强调社会成员个人对自己生活的责任,强调在福利提供方面个人的责任和市场作用的发挥,政府唯一要做的就是充当经济的“守夜人”。国家干预主义则主张由国家干预和参与社会经济活动,强调政府在应对社会风险发挥主要作用、强调自上而下地实行经济和社会改革,承担起对社会弱势群体的救助责任。20世纪80年代后期,随着“第三条道路”、福利多元主义、社会资本理论等新兴社会福利理论的兴起并逐渐获得重视,社会福利领域不再片面强调市场或国家的单独作用,而是开始强调市场、国家、家庭、民间组织等多元主体在抵御社会风险、增加社会福利中发挥作用。比如“第三条道路”突破了福利提供主体方面市场-政府的二元界限,强调有限的国家干预与有限的市场调节相结合;福利多元主义提出福利的规则、筹资和提供应该由不同的部门共负责任,共同完成。这就是说,社会福利意识开始出现了一种介于国家干预主义和自由主义之间的新的模式,这一福利模式跨越着左右,兼容市场的灵活性与政府的保障性,强调福利供给的多元主体和公众的参与,有学者称这种福利意识为“福利混合主义”。

表3 中国新生代农民工社会福利意识的特点

综合调查结果可以看到,新生代农民工的社会福利意识接近中间偏自由主义路线,或者说,他们的福利观更接近于福利混合主义。在价值观上,新生代农民工同时认同个人主义与集体主义,但对个人主义的支持程度高于集体主义。在对社会福利制度的态度上,他们认为社会福利制度在现代社会的地位比经济政策更重要,但是他们不支持发展庞大规模的福利制度,以免削弱个人及家庭的自助能力。对福利供给主体的偏好上,他们认为政府应该为个人提供基本的生活保障,期待政府承担解决社会问题、提供福利、保障其生活的责任。但是,他们认为工作单位(村集体)也应承担比较大的福利责任,甚至对工作单位的期待高于对政府的期待。在福利分配原则上,他们同时支持普遍性及选择性的分配原则,但更倾向于普遍性这一原则。这些结果显示着新生代农民工在社会福利意识上的矛盾状态。

另外,相关系数分析显示,受访新生代农民工的性别、年龄、受教育程度、收入只是对个别的福利观点产生了影响,这些变量并未对受访者福利意识的立场产生明显的倾向效应。由此可以看到,新生代农民工是一个同质性较强的群体,不同年龄、收入、文化程度的新生代农民工的福利观没有出现比较显著的分化。

[1]国家统计局住户调查办公室.新生代农民工的数量、结构和特点[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20110310_402710032.htm.

[2]王思斌.底层贫弱群体接受帮助行为的理论分析[M]//中国社会工作研究(第四辑).北京:社会科学文献出版社,2006:11.

[3]林万亿.影响台湾民众社会福利态度的因素[J].台湾大学社会学刊,1997(25):12.

[4]谢美娥.大台北地区一般民众与低收入民众社会福利意识型态与社会福利需求之比较研究[J].台湾大学社会学刊,1995(24):175.

[5]吕宝静.社会福利的意识形态[M]//台湾地区社会意向调查八十年六月专题调查报告.台北:中研院中山人文社会科学研究所,1991:23.

[6]李明政.意识形态与社会政策[M].台湾:洪叶文化事业有限公司,1998:5.

[7]赖伟良.澳门市民的福利意识形态:中间路线取向[M]//中国社会工作研究(第二辑).北京:社会科学文献出版社,2004:133.

[8]代丽丽.北京外来人口约700万,今起调查其就业状况[N].北京晚报,2011-04-21.

[9]尹德挺.北京市流动人口的空间流动和职业流动[J].北京社会科学,2007(4):93.

[10]吴忠民.公正与社会政策[J].理论前沿,2002(7):14.

[11]T.Sanders.The Communit:An Introduction to a Social System,NewYork:The Ronald Press Company,1966:262.

[12]毕天云.社会福利供给系统的要素分析[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2009(5):124.