新农保农民参与行为、缴费选择及其影响因素——基于江苏省的调查数据

2013-09-17黄俊辉

赵 光 李 放 黄俊辉

一、引言

2009年9月《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》(国发[2009]32号)的发布,标志着停滞多年的农村社会养老保险制度建设再次提上各级政府的执政日程。2010年通过的《社会保险法》明确规定国家实施新型农村社会养老保险制度(以下简称“新农保”),更是以法律形式确立了新农保这一惠农政策的地位。尽管是一项自愿参与的社会保险制度,国家一直鼓励农民积极参与新农保,并对新农保的缴费予以财政补贴。而由于新农保的参保率作为政府绩效考核的重要指标,各地政府也都形成了引导农民参与新农保的偏好,基层干部采取各种方法、手段劝说农民参加。另外,随着农民养老观念的逐渐改变以及农民对社会养老的认识,越来越多的农民愿意参加新农保。虽然新农保养老金待遇水平和城镇职工养老金还有不小的差距,但是新农保的缴费普遍较低,并且可以根据自身需求选择不同的缴费档次,农民基本上都具有新农保的支付能力。因此新农保政策在2009年试点并逐步推广实施后,尤其是近几年的参保率出现了较大的提高。那么现阶段新农保农民的参与意愿、参与行为以及参与程度到底如何?有哪些因素对其产生影响?影响程度究竟有多大?这些因素是如何影响或制约农民对新农保的参与行为选择的?只有回答与解决以上几点,才能更全面地了解与衡量新农保在运行过程中存在的问题以及制度实施的效果,并有针对性地做好新农保制度实施推进的相关工作,从根本上实现新农保制度健康、有效、可持续发展。

国内对农民参与社会养老保险意愿与行为的影响因素研究,近年来具有代表性的做法是通过问卷形式,运用微观农民的数据进行计量模型检验。通过这些实证研究的结论可以发现,影响农村社会养老保险参与的主要因素是农民个人和家庭特征及政策认知等变量。首先,个人特征中农民在年龄、受教育程度、性别等因素上的差异会影响到其对养老保险的感知判断及投保行为;随着年龄的增长,老年生活保障的紧迫感会逐渐提高,年长者比年轻者更倾向于参加社会养老保险;随着文化程度的提高,个人的心理素质与自我保障意识都会相应提高,农民更关心自己未来老年生活水平[1-3]。其次,家庭特征方面,家庭子女数、家中是否供养老人、家庭收入水平等都会显著影响农民个体的参与意愿及决策行为[4-8]。第三,在政策认知与评价方面,农民对养老保险政策的了解程度以及对政策推广实施的评价均对农民参保意愿具有较强正面影响[9-11]。此外,也有学者运用村庄层面的经验数据,得出了村域经济发展水平、人口规模等也是影响农民参与养老保险的主要变量[12]。吴玉锋等的研究也验证了村域变量中的非经济因素同样会对农民的参保行为造成一定影响[13-14]。对于新农保缴费方面的研究并不多,封铁英、戴超通过对陕西省西安市的调查发现,农民期望的年缴费标准主要集中在“100元及以下”和“101~500元”两个档次,即最低的缴费档次,占80%左右;而期望1 000元以上的较高的年缴费标准的人数很少,不到5%[15]。胡宏伟等[16]、杨礼琼[17]运用线性回归方法分析了农民参与农村社会养老保险的缴费承受能力的作用因素,结果表明年龄和贫困都对其有显著影响。

上述这些文献为本文的研究提供了很好的理论基础及假说。本文利用来自江苏13个地级市26个县(县级市)77个乡镇100多个村的调查资料,一方面通过大量微观数据对现阶段农民新农保参与行为的影响因素进行验证;另一方面,对农民新农保制度的参与程度研究作进一步拓展,即对已参加新农保的群体在缴费标准选择上的差异作进一步分析,考察农民参保缴费的影响因素。

二、分析框架及模型

在不存在养老保险制度的情况下,农民在抵御未来养老风险时一般都是选择传统的农村家庭养老+土地保障的模式。但经验表明,我国农村面临着严峻的老龄化问题,农村传统的养老方式和老年供养结构受到巨大冲击,农村亟需构建社会养老保障体系。新型农村养老保险制度的建立使广大农民能够平等享有社会保障权,在一定程度上使原来的土地、家庭承担的养老保障功能减弱,农民的养老模式出现分化,养老保障需求也出现多元化,在很多经济发达的农村地区,随着我国工业化、城市化的不断推进,农民就业多样化,收入多元化,农民养老保障的选择范围也得以拓宽,并逐步有经济能力进行社会化养老,许多农民都愿意参加到新农保制度中去。

农民参与新农保的行为决策受到多方面因素的影响,本文在借鉴已有文献成果基础上首先选取了农民个人特征与家庭特征中的相关变量,包括农民的性别、年龄、文化程度、子女中男孩个数、家中60岁以上老人数、家庭人均年收入。其次,考虑到土地对于农民传统养老观念的影响、土地所具有的社会保障性。一些学者们在模型中也加入了家庭承包地面积这一变量[18-19],刘濛等的研究更是以土地流转的农民为样本分析其参加养老保险行为[20],可见土地因素变量在一定程度上影响了农民的养老决策行为。另外,经验表明,农地流转市场发育程度对养老保障模式选择具有积极影响,即农地市场化程度越高,农民更倾向于选择社会化的养老[21]。封铁英、熊建铭认为农民只考虑到土地直接养老功能,而忽略了流转土地所带来的经济利益,土地的间接养老功能未得到充分重视,通过土地流转增加经济收益,可提高青壮年农民的新农保参保能力和缴费层次[22]。因此,本文选取农民家庭土地面积以及农民是否进行了土地流转来反映家庭土地变量对农民新农保参与行为的影响。再次,农民对新农保政策的认知及评价也会对农民的参保积极性造成一定程度的影响,据此主要选取农民对新农保政策了解程度、工作人员解决问题程度这两项来反映。最后,考虑到一部分农民对社会化养老的期望程度较高,他们会参加其他的如商业养老保险,这也有可能对于参加新农保的决策行为造成一定的影响。

农民在做出参加新农保决策行为后,在新农保缴费标准选择上也存在差异,参保缴费多少也可以反映出农民对新农保的参与程度。目前各地区根据当地经济发展水平对新型农村养老保险个人缴费设置了不同的缴费标准供农民根据自身情况进行选择,参保农民自愿选择档次缴费,缴费计入个人账户,多缴多得。遵循“理性人”、“经济人”的前提,个人总是试图并且能够辨别和选择对自己有利的制度安排,农民在缴费标准的选择时必然会计算不同情况下的成本收益。基于此,文章又进一步考察了新农保参与农民的缴费标准选择影响因素。

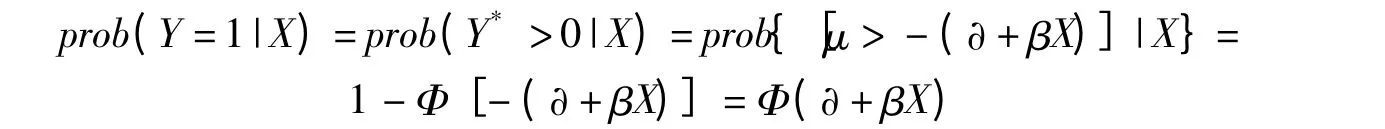

对农民是否参保的影响因素分析,首先,设Ii表示农民i的新农保参与情况:Ii=1表示农民参加了新农保,Ii=0表示农民不参加新农保。对于这样的二分选择情形,在计量检验中一般使用概率单位模型对其进行处理,根据模型的定义:

式中Y*是不可观测的潜在变量,Y是实际观测到的因变量,即:

其中,X是观测到的自变量,我们主要选取上文提出的个人与家庭特征、土地因素、政策认知与评价以及其他保障的相关指标;μ是随机扰动项,服从标准正态分布;Φ是标准正态累积分布函数。

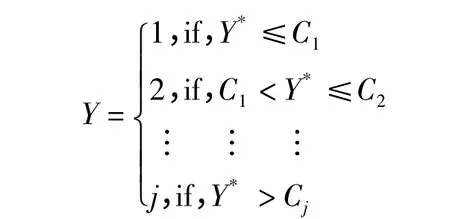

新农保的基金筹集是由个人缴费、集体补助、政府补贴构成,个人缴费标准的设定主要考虑到地区及农民收入增长等情况,因此各地区的缴费标准不尽相同。如苏北地区属于江苏欠发达地区,其缴费标准要设置为100~600几个档次,而苏南地区经济水平较高,其缴费标准设置也相应较高,农民甚至可以选择1 000元以上的标准,因此我们将参加新型农村养老保险的农民缴费标准选择分地区按从低到高分为5组,即苏北缴费标准:0~100元、101~200元、201~300元、301~400元、401元及以上;苏中缴费标准:0~200元、201~400元、401~600元、601~800元、801元及以上;苏南缴费标准:0~100元、101~300元、301~500元、501~700元、701元及以上,并分别将其赋值为1、2、3、4、5,此时因变量的取值不再介于0和1之间,并且5个选择之间是有排序的,因此不适合处理这种情况。在此本文使用有序的概率选择模型(Ordered)对其进行估计,因实际观测到的Y不能直接采用线性估计模型,故引入不可观测的潜在变量Y*,有Y*=X'β+ε*,Y的取值和潜在变量Y*有下面的对应关系:

Y=1,2,3…的概率分别为:

其中,自变量X为影响农户缴费选择的因素;β为参数;ε*是相互独立且正态分布的随机扰动项;j是状态参数;Ci是区间的分界点;Φ是标准正态累积分布函数。仍然选取新农保参与行为Probit模型中的自变量,但在政策认知方面,加入是否知道缴费补贴这一变量。另外,考虑到缴费方式、缴费便捷程度可能的影响,在Oprobit模型中将目前存在的几种缴费方式进行了虚拟变量设定。

三、数据来源及描述性分析

(一)数据来源

本文所依据的资料来源于2012年7—9月“江苏农村社会保障问卷调查”。本次调查的对象为16~60周岁符合参保年龄与条件的农民,采用概率抽样与非概率抽样相结合的方式进行调查,调查区域选择江苏省。之所以选取江苏省是因为江苏在一定程度上是全国的缩影,省内苏北、苏中、苏南的经济社会发展水平存在差异性,以该省为例进行研究相对具有典型性和代表性。调查地区包括了苏南、苏中、苏北三大区域的所有地级市,每个地级市按照人均GDP选取经济发展水平中等的两个县(县级市),再在每个县(县级市)中随机选取1~3个村,每个县(县级市)发放60份问卷,共计1 560份问卷,由经过培训的调查员按照问卷的内容向被调查对象提问,回收有效问卷1 215份。样本地区分布情况见表1。

表1 样本地区分布

(二)调查对象基本特征

有关样本的基本情况见表2。本次调查中男性占52.8%,女性占47.2%;年龄分布方面,30岁及以下的比例为13.7%,31~40岁的占25.0%,41~50岁的比例最多,达37.0%,51~60岁的为24.3%;文化程度方面,初中及以下文化程度的农民所占比例超过70.5%,农民接受教育的程度普遍较低;就业方面,有12.8%的样本目前为无业状态,主要职业为务农的占25.3%,主要在本地务工或做生意的比例最多占45.3%,农民职业逐渐出现分化;家庭人均年收入在1.5万元左右,但是苏北、苏中、苏南家庭人均年收入差异较大,分别为10 686元、18 685元、19 033元,苏北、苏中、苏南经济水平依次提高;家庭情况方面,有64.0%的农民子女中有男孩,家中有60周岁以上老人的占32.0%,家中有两位及以上老人的占总数的15.1%;家庭承包地方面,有28.0%的农民发生过出租或转包等形式的土地流出行为。

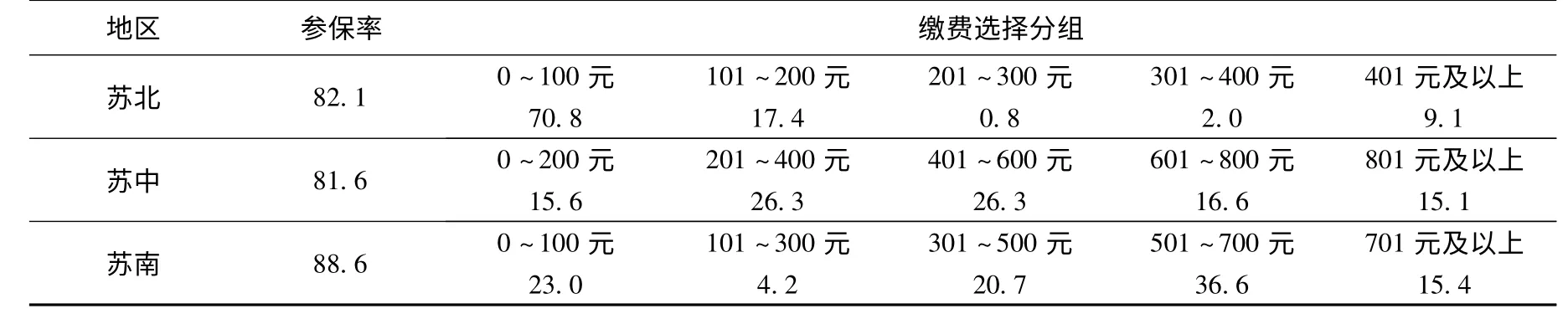

(三)参保及缴费情况

苏北、苏中、苏南的参保率均在80%以上,其中苏南地区参保率最高,达到88.6%①注:参保率=调查对象中参保人数/调查对象总人数。。苏北地区的参保农民普遍选择较低的缴费标准,缴费在100元及以下的达到70.8%,缴费在400元以上的仅有9.1%;苏中地区参保农民选择中档缴费标准者较多,选择201~400元、401~600元比例均为26.3%;苏南地区由于经济水平最高,因此选择较高缴费标准的农民较多,缴费在500元以上的占到一半。参保农民的缴费方式主要有以下三种:村干部上门收取,到村委会、社保站或农保中心办理,以及到银行或到银联刷卡机上自主操作,不同方式所占比例依次为30.5%、40.0%和29.5%(见表3)。

(四)新农保政策认知及评价

农民对新农保政策的了解程度一般,仅有11.7%的被调查者认为自己了解新农保,有18.7%的农民不了解相关政策。当农民咨询有关工作人员时,对其服务态度感受普遍比较满意,满意度在一般以下的仅有8.0%,比较满意及很满意的占36.8%。当询问农民“当您咨询相关工作人员时,他们回答的内容在多大程度上解决了您的问题”,有30.5%的农民认为相关工作人员能提供较大或很大帮助,另有11.1%的农民认为对其帮助较小或很小。在已参保者中,有53.0%的参保对象并不知道政府在新农保基金筹集中有补贴。

表2 变量说明及描述

表3参保情况(单位:%)

四、实证分析及结果

(一)新农保参与行为影响因素分析

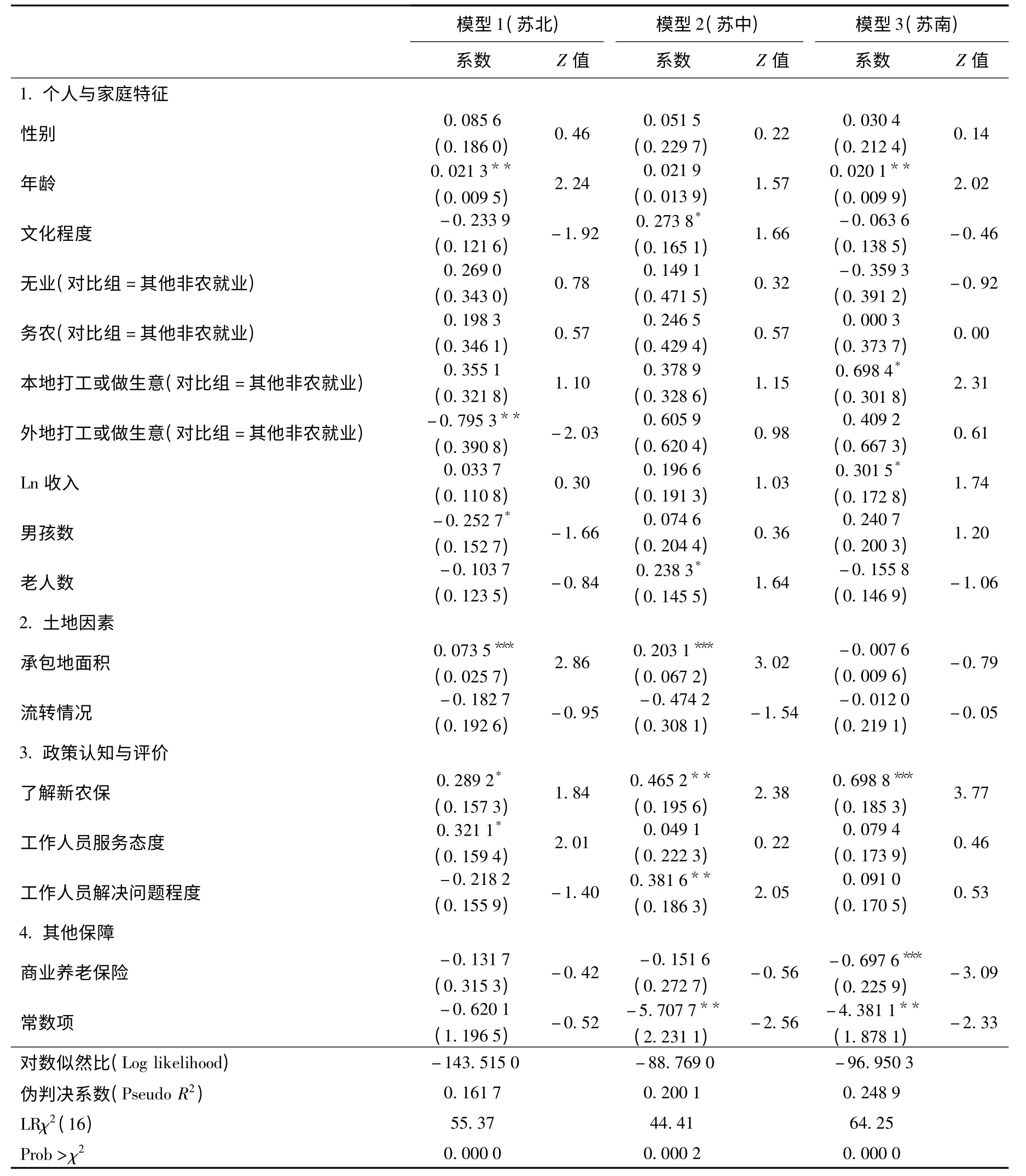

根据前文所述方法,利用软件Stata10.0对所建模型进行估计,得到的回归系数及检验结果见表4。从表4中模型1、模型2、模型3的对数似然比统计量、LR统计量、对数似然比检验的显著性水平等指标可以看出,三组模型总体拟合效果较好。

表4 是否参保Probit 模型估计结果

表4三组模型估计结果显示:

(1)个人与家庭特征方面。首先,被调查者的年龄这一变量在模型1(苏北)、模型3(苏南)通过了显著性检验,均在5%的水平上显著。说明年龄较大者比年轻者更加关注养老问题,对养老的需求更迫切,因此年纪较大者比年轻者参保的意愿和概率更高。文化程度变量在模型2(苏中)通过了显著性检验且回归系数符号为正,说明随着中青年农民的受教育程度逐渐提高,其在养老意愿的选择方面表现出社会化的倾向。其次,从职业的分组变量看,不同地区差异较大,模型1(苏北)中职业为外地打工或做生意的系数符号为负且达到比较显著的水平,说明这类群体参保概率相对于对照组更低,可能的原因是,由于苏北地区的新农保水待遇平普遍较低,这并不能调动外出务工农民回家参保的积极性,新农保对此类群体吸引力不足。而在模型3(苏南)中职业为本地打工或做生意者相对于对照组参保的概率更高,这可能的原因是,苏南地区经济水平较高,新农保的待遇水平也相对较高,因此在当地务工的农民参保的积极性更高。再次,收入的对数仅在模型3(苏南)中显著,对农民的参保正相关,苏南地区高收入的农民参保概率更高,由于苏北、苏中地区农民参保普遍选择较低的缴费标准,因此苏北、苏中农民收入的高低并不是阻碍农民参保的主要因素。最后,家庭成员方面,家中男孩数这一变量的在模型1(苏北)中显著且系数符号为负,这也反映出传统“养儿防老”观念在苏北地区仍存在长期的影响,家有男孩越多越偏好家庭养老的养老模式。模型2(苏中)表明家中老人数也对农民参保行为具有正向影响,这可能的原因是,新农保政策规定达到60周岁的农民无需缴费直接享受待遇,但在政策实施过程中许多地区采取“捆绑”的方式,即老人要想领取基础养老金其子女必须参加新农保,这样家庭中有老人的农民尤其是老人数较多者参保的积极性更高,参保的概率也更高。

(2)土地因素方面。家庭承包地面积这一变量在模型1(苏北)、模型2(苏中)均达到了非常显著的水平,回归符号为正,承包地越多的农民参保的概率反而更高,这反映出目前土地的养老功能价值正逐渐弱化,土地难以承载农民的养老保障功能,且家庭经营规模越大的农户面临的风险也越大,所以这些群体参与社会养老保险的意愿可能越强。土地流转变量在三组模型中都未通过显著性检验,说明农地流转在农民参保上并未发挥多大作用。

(3)政策认知与评价方面。农民是否了解新农保在三组模型中均通过了显著性检验,尤其是在模型3中更是达到了1%非常显著的水平,说明农民对新农保的认知与理解在很大程度上影响农民参与决策,对农民参保具有积极的促进作用。另外,工作人员的服务态度(模型1)、工作人员能否很好地解决农民的疑问(模型2)也具有积极的作用都对农民参保具有正向的影响。

(4)其他保障方面。是否参加了商业养老保险在模型3(苏南)中达到了非常显著的水平,由于商业养老保险的待遇水平较高,因此对于未来养老保险需求较高的农民可能更愿意选择参加商业养老保险而非待遇水平相对较低的新农保。

(二)新农保缴费选择影响因素分析

运用前文所述方法,选取参与新农保的农民进一步考察其缴费选择的影响因素。运用前文所述方法,得到的回归系数及检验结果见表5。从表5中相关指标同样可以说明模型4、模型5、模型6总体拟合效果良好。

表5三组模型估计结果显示:

(1)个人与家庭特征方面。模型4(苏北)、模型5(苏中)个人特征中的性别、年龄变量通过了显著性检验,性别变量参数估计系数为负,即女性选择较高缴费标准的概率高于男性,这可能的原因是女性平均寿命高于男性,女性的养老风险较持久,因此更倾向于选择较高缴费长期领取。年龄越大者选择较高缴费的概率越高,说明年龄越大者面临的养老风险越大,对未来养老待遇期望越高,因此更愿意选择较高缴费,另一方面也说明年轻农民对于新农保的缴费意愿偏低。模型4(苏北)中还显示,文化程度的高低也与缴费选择正相关,在另外两组模型中该变量估计系数也均为正。

职业分组变量不同地区差异仍比较明显,模型4(苏北)表明,以务农为主的农民选择较高缴费的概率要高于其他非农就业者,说明现阶段传统农业生产已不能满足农民的养老需求,此类群体对社会养老的需求程度更高。模型5(苏中)职业分组中无业群体可能由于受到收入来源的限制选择较高缴费的概率低于对照组。与苏中(模型5)相反,模型6(苏南)职业分组中无业群体选择较高缴费的概率要高于对照组,且在1%的水平上显著。这可能的原因是,经济发展水平高的地区新农保的缴费补贴及个人账户养老金发放水平也相应较高,而苏中及苏北地区缴费的边际效用较低,并不能很好地刺激农民多缴费,苏南地区新农保待遇水平普遍较高,多缴费未来领取的养老金水平也相应更高,对于无业人员来说,他们未来养老收入来源受到很大限制,因此对于未来养老对新农保依赖较高,从而可能选择多缴费。在外地打工或做生意的农民相对于对照组更愿意选择较高缴费,可能因为在外地务工者未来普遍都要返回原所在地养老,未来对新农保这一养老方式的依赖更大,再加上苏南地区新农保待遇水平较高,因此更愿意选择多缴费。收入的对数在模型4(苏北)、模型6(苏南)中达到了比较显著和非常显著的水平,收入与新农保缴费正相关。模型4(苏北)中家庭中男孩数量的回归符号为负,且这一变量在1%的水平上显著,说明家中男孩较多的农民未来养老可能更依赖家庭养老保障的形式,对于社会养老保险的需求程度与参与程度较低。

表5 缴费选择的Ordered Probit 模型估计结果

(2)土地因素方面的变量仅在模型4(苏北)中通过了显著性检验,家中承包地面积与缴费选择显著正相关,这也同样说明目前土地养老观念弱化,农民必须寻求其他方式的养老手段,发生土地流转的农民选择较高缴费的概率高于未发生土地流转的农民,这也说明现阶段土地对农民来说经济效用的重要性不断加大,而保障效用的重要性则减弱,合理的土地流转能提升农民的社会保障水平。

(3)政策认知与评价方面。是否知道政府有补贴、对新农保政策理解程度在模型4(苏北)中通过了显著性检验,且在三组模型中,参数估计系数都为正,说明这两项对农民缴费行为具有正向的促进作用。模型5(苏中)中,工作人员解决问题的程度达到了非常显著的水平,这说明新农保经办人员对于缴费政策理解与熟悉程度以及能否很好解答农民参加新农保缴费与待遇领取的疑问能极大地提高农民对新农保的认知,从而使农民能放心多缴纳费用。

(4)从模型6(苏南)农民新农保缴费方式的分组变量看,相对于到银行或银联刷卡机自主操作的农民而言,采取村干部上门收取和到村委会、社保站或农保中心办理方式的农民选择较高缴费的概率更低,且均在1%水平上显著。由于村干部上门收取以及到村委会等地方办理可能会存在一定程度的强制缴费现象,农民缴费积极性可能受到影响,不如自主操作、自愿缴费的缴费方式。

(5)其他保障方面。是否参加了商业养老保险在模型6(苏南)中达到了非常显著的水平,对新农保缴费选择具有明显的积极影响。由于农村养老保障模式的逐渐多元化,一部分经济能力较强的农民尤其是苏南地区的农民有条件且愿意选择参加水平更高的商业养老保险。而参加商业养老保险的农民未来以养老保险的方式养老概率更高,同样在新农保缴费上也表现出高投入。

五、简要结论及政策启示

就我国的国情而言,新农保制度的实施是一项复杂的社会系统工程,更是一次全新的探索,从新农保试点至今已有三年左右,当前该制度正处于快速推进的关键阶段,更加需要对其实施情况进行考察。本文通过江苏省的微观数据客观分析了农民的新农保参与行为、参与程度及其影响因素,主要得出以下结论:

首先,描述性分析发现,本次调查苏北、苏中和苏南三地的参保率均在80%以上,其中以苏南地区的参保率最高,达88.6%。在被调查者参保缴费上,出现一定的梯次,苏北地区被调查者普遍选择较低缴费,而苏南地区被调查者选择较高缴费的较多。

其次,计量检验不同地区农民是否参保的影响因素,发现随着被调查者年龄的增长,其对养老问题会更加关注,因此参加新农保的概率显著增强,也侧面反映出年轻农民参保积极性较低,这在苏北和苏南地区都得以体现。家庭承包地面积的多少与农民参保也显著正相关,说明现阶段土地的社会保障价值功能越来越弱,土地难以承载农民的未来养老保障功能。无论是在苏北、苏中还是苏南地区,被调查者对新农保政策的了解程度越高,其参保的概率越高,可见新农保政策宣传及知识普及的重要性。

再次,考察参保农民缴费选择的影响因素。年龄与参保缴费呈现正相关关系,年龄较大者参与程度更高。家庭人均年收入与缴费选择显著正相关,较高的收入意味着有较高的缴费能力和保险需求。这也可以解释为什么本次调研经济水平较高的苏南农民选取较高缴费标准的多,而经济水平相对落后的苏北地区的农民多选取较低缴费标准的现象。农民是否发生土地流转这一因素仅在苏北地区农民缴费上产生一定的影响,但在其它模型中都未通过检验,说明现阶段农地市场发育能否促进农民参保还缺乏一定的证据。

基于以上结论,本文建议:

(1)加大政策的宣传力度,增强农民对社会养老的认知。可以通过相关经办人员结合农村养老所面临的实际情况,加强宣传解释工作,并积极发挥基层协办员在入户宣传方面的作用。借助报纸、电视、网络等各种传媒渠道,并编印新农保相关知识宣传手册,发放到村、到户,使农民对新农保这一惠农政策充分认同,以健康、科学的方式引导农民参与新农保。

(2)逐渐增加对农村社会养老的财政补贴与支持,充分发挥新农保的参与激励作用。财政补贴方面各级财政合理分工,要充分考虑到地方财政转移支付能力大小,尤其考虑到欠发达财政困难地区的实际情况。另一方面可以引入社会参与机制拓宽筹资渠道,引导社会公益组织、个人等为新农保基金筹资。

(3)在完善现有农村社会养老保险制度的同时,要通过各种途径增加农民的收入。在收入较低的情况下,农民考虑更多的是生计问题。对于农村社会养老保险,即使他们愿意参加,但也有可能因为没有参与能力而无法参加。为此,需进一步加快农村经济发展,改善农民的生活状况,提高农民参保与缴费的支付能力,以此来增强新农保的有效需求。

[1] 乐章.现行制度安排下农民的社会养老保险参与意向.中国人口科学,2004(5):41-47

[2] 王海江.影响农民参加社会养老保险的因素分析——以山东、安徽省六村农民为例.中国人口科学,1998(6):37-45

[3] 刘华,薛隽.农村老年人参加农村社会养老保险行为及影响因素的实证研究——基于苏南苏北地区的调查.安徽农学通报,2010(17):2-3

[4] 林淑周.农民参与新型农村社会养老保险意愿研究——基于福州市大洋镇的调查.东南学术,2010(4):76-79

[5] 吴罗发.中部地区农民社会养老保险参与意愿分析——以江西省为例.农业经济问题,2008(4):65-68

[6] 肖应钊,李登旺,李茜茜,等.农村居民参加新型农村社会养老保险意愿影响因素的实证分析——以山东省试点为例.社会保障研究,2011(5):40-50

[7] 熊波,林丛.农村居民养老意愿的影响因素分析——基于武汉市江夏区的实证研究.西北人口,2009(3):101-105

[8] 史清华.民生化时代中国农民社会保险参与意愿与行为变化分析——来自国家农村固定观测点2003—2006年的数据.学习与实践,2009(2):31-35

[9] 张红梅,杨明媚,马强.现阶段阻碍农村社会养老保险制度发展的影响因素——基于农户参保意愿的实证分析.华南农业大学学报:社会科学版,2009(3):11-7

[10] 高真真,杨杰,吴平.城郊农户参与新型农村社会养老保险的意愿及影响因素研究——基于成都市金堂县的调查研究.安徽农业科学,2010(31):17895-17896

[11] 穆怀中,闫琳琳.新型农村养老保险参保决策影响因素研究.人口研究,2012(1):73-81

[12] 赵德余,梁鸿.农民参与社会养老保险行为选择及其保障水平的因素分析——来自上海郊区村庄层面的经验.中国人口科学,2009(1):88-96

[13] 吴玉锋.新型农村社会养老保险参与行为实证分析——以村域社会资本为视角.中国农村经济,2011(10):64-74

[14] 吴玉锋.新型农村社会养老保险参与实证研究:一个信任分析视角.人口研究,2011(7):95-102

[15] 封铁英,戴超.以需求为导向的新型农村养老保险参保意愿与模式选择研究.人口与发展,2010(6):24-30

[16] 胡宏伟,蔡霞,石静.农村社会养老保险有效需求研究——基于农民参保意愿和缴费承受能力的综合考察.经济经纬,2009(6):59-62

[17] 杨礼琼.农村养老保险意愿缴费能力因素分析.经济学动态,2011(3):84-87

[18] 石绍宾,樊丽明,王媛.影响农民参加新型农村社会养老保险的因素——来自山东省入户调查的证据.财贸经济,2009(11):43-45

[19] 吴罗发.中部地区农民社会养老保险参与意愿分析——以江西省为例.农业经济问题,2008(4):65-68

[20] 刘濛,谢敬,贾启建.土地流转后农民参加养老保险行为分析——以河北省耕地转出户为例.安徽农业科学,2011(11):6768-6769

[21] 许恒周,金晶.农地流转市场发育对农民养老保障模式选择的影响分析——基于有序Probit模型的估计.资源科学,2011(8):1578-1583

[22] 封铁英,熊建铭.新型农村社会养老保险政策评估——基于土地流转制度背景下的研究.公共管理学报,2011(1):35-41