艾灸温通温补效应的作用机制及其规律研究

2013-09-15常小荣易受乡岳增辉张国山刘迈兰孙国杰王玲玲吴焕淦

常小荣 刘 密 严 洁 易受乡 岳增辉 张国山 刘迈兰 孙国杰 王玲玲 胡 玲 吴焕淦

(1湖南中医药大学,长沙,410007;2湖北中医药大学,武汉,430061;3南京中医药大学,南京,210046;4安徽中医药大学,合肥,230038;5上海市针灸经络研究所,上海,200030)

2009至2013年,我们承担了国家重点基础研究发展计划(973项目)灸法作用的基本原理与应用规律研究—“艾灸的温通温补效应规律及其原理研究”课题[1]。本课题在总结以往灸法研究成果的基础上,提出艾灸的温热刺激能通过作用于穴位转化为与疗效密切相关的生物信息,并经过多条途径激发机体自身保护潜能,增强机体的适应性及抗损伤能力,最终实现对机体的温通与温补效应。我们坚持以传统中医针灸学理论为基础,从临床效应出发,提出了如下假说:艾灸的温热刺激具有温通、温补作用;人体机能状态及疾病性质是决定艾灸温通、温补效应的前提条件;施灸方法、穴位功效、灸量大小是影响艾灸温通、温补效应的关键因素;艾灸激活穴位(局部始动),推动气血运行,调节神经-内分泌-免疫网络(调节通路),调节脏腑功能(效应器官响应),是艾灸产生温通、温补效应的生物学机制。力求深入、系统、全面揭示艾灸温通、温补效应规律与机制的科学内涵。

本课题运用循证医学方法,通过多中心、大样本的临床疗效评价研究,以艾灸具有肯定疗效的脾胃虚寒型胃脘痛为切入点,探索不同灸法、灸量、灸程及施灸部位对临床疗效的影响,确切证实艾灸产生的温热刺激具有温通、温补效应,总结归纳艾灸温通、温补效应的量效规律,阐明艾灸温通、温补效应作用机制及调节途径。其最终目标是:确证温通温补效应;掌握量效规律;阐明生物学机制。

1 艾灸温通效应作用机制研究

“温通”,即是“以温促通”,“通”具有通畅、通达、通调等含义。艾灸温通效应即艾灸的温热刺激作用于人体特定部位,可以产生促进人体气血运行通畅的效应和作用[2]。《灵枢·刺节真邪》中关于温通的认识,如“火气已通,血脉乃行”。从疾病产生的病因病机来说,寒主收引,朱丹溪认为血有“见寒则凝”的病理机制。清代吴亦鼎《神灸经纶》亦有“灸者,温暖经络,宣通气血,使逆者得顺,滞者得行”的规律总结,指出灸法以温促通的主要特征是促进和保持气血运行通畅。

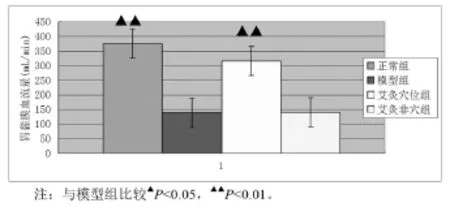

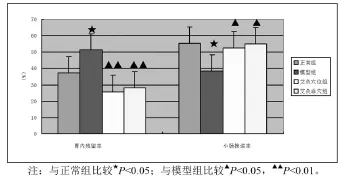

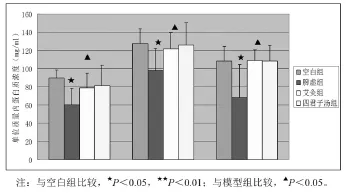

本项目主要以脾胃虚寒型胃脘痛为疾病载体,抓住其“脾胃虚寒、中阳不运”的病机特点,结合现代生理病理学认识“脾胃虚寒、中寒内生”,致使胃黏膜血流量明显降低、出现胃黏膜损伤,进一步导致“中阳不运”,表现为胃肠消化吸收功能减弱。研究过程中,选择苦寒伤胃造成的大鼠胃黏膜损伤动物模型,选取脾胃的背俞穴(脾俞、胃俞)、胃的合募穴(中脘、足三里)施以艾灸,以胃黏膜血流量为效应指标,以胃排空、小肠推进率等为功能指标,探讨艾灸温通效应作用机制。研究结果显示[3-4],艾灸可增强胃黏膜血流量、促进胃排空和小肠推进(图1-2),结论:艾灸的温热刺激产生的温通效应能促进胃肠血液循环,增强胃肠运动功能,即艾灸能“以温促通”。

关于艾灸的温通效应作用机制研究,目前大多关注温热刺激及其由此而引发血液流变学改善、血液组分改变、血管舒缩功能调节、炎性因子抑制等相关效应之间的关系[5]。胡玲等[6]在艾灸治疗类风湿关节炎的多中心随机对照临床研究中证实,艾灸不仅可以明显改善关节疼痛、肿胀、晨僵、压痛等临床症状体征,而且也明显改善类风湿因子、血沉、C-反应蛋白等检测指标,并发现这种变化与疗程有关。唐照亮等[7]在艾灸活血化瘀作用机制的研究中也发现,灸疗具有改善血液循环状态、调节血管的舒缩功能、稳定内环境等多方面作用。

图1 艾灸对大鼠胃黏膜血流量的调节

图2 艾灸对脾虚大鼠胃内残留率、小肠推进率的影响

2 艾灸温补效应作用机制研究

“温补”即是“以温达补”,“补”具有补助、补益、补充等含义。艾灸温补效应即艾灸的温热刺激作用于人体特定部位,可以产生补益人体气血和提高其功能的效应和作用[8]。《内经》指出“阴阳皆虚,火自当之”“陷下则灸之”,无论阴阳还是气血的亏虚,都可以并且也需要艾灸治疗,也意味着艾灸都可以通过扶阳补气、阳生阴长的作用,达到温补的效应。朱丹溪《丹溪心法》有“大病虚脱,本是阴虚,用艾灸丹田者,所以补阳,阳生阴长故也”的总结,李梴《医学入门》亦有“虚者灸之,使火气以助元阳也”的论述,提示灸法的温热之火,具有强大的益气生血作用。

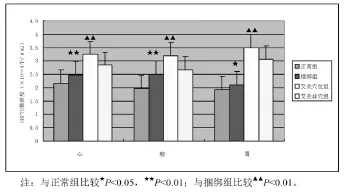

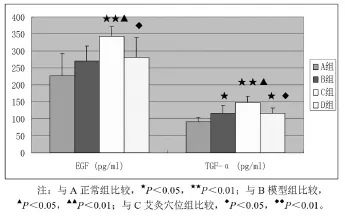

目前研究艾灸的温补效应作用机制,重点关注温热刺激及其由此而引发机体保护和修复、脏器功能恢复等相关效应之间的关系[5]。本课题组从艾灸对效应靶器官(胃)内源性保护物质及保护蛋白的影响、艾灸对胃肠代谢功能的调节等方面揭示艾灸温补效应的作用机制,以脾胃虚寒病症为切入点,观察艾灸激发内源性保护物质作用、促进胃黏膜损伤修复、增强物质代谢及能量代谢等温补效应机制。研究结果综合提示[9-13](图3 ~5):1)艾灸能促进脾虚大鼠体重、食量及体力恢复,增加血清D-木糖含量,改善消化吸收功能,具有健脾效应。2)艾灸可诱导保护性蛋白—热休克蛋白70(HSP70)在不同组织器官表达上调可能是艾灸“温补效应”的物质基础。3)艾灸可上调胃黏膜损伤大鼠血清与胃黏膜表皮生长因子(EGF)、转化生长因子α(TGF-α)的含量,增强表皮生长因子受体(EG-FR)、增殖细胞核抗原(PCNA)表达及细胞增殖,促进胃黏膜损伤组织修复。4)艾灸能促进蛋白质代谢、改善物质跨膜转运,从而增强物质代谢及能量代谢。

图3 艾灸对大鼠心肌、脑组织、胃黏膜HSP70表达的影响

图4 艾灸对大鼠胃黏膜EGF、TGF-α的影响

图5 艾灸对大鼠心、肝、胃组织匀浆内蛋白质浓度的影响

从现代医学理解[14-15],艾灸的温补效应综合体现为能促进胃肠血液循环,增强胃肠消化吸收功能;促进营养物质生成、转运、分布与利用;改善机体细胞的物质及能量代谢,激发细胞活力;改善造血功能、调节神经内分泌、提高免疫力,增强机体抗损伤、抗氧化能力;从而达到培补元气,调整脏腑,促进人体新陈代谢,提高机体的免疫功能,改善脾虚胃弱、运化乏力等作用。

3 艾灸温通温补效应作用机制之间的关系

通过以上研究初步证实了艾灸温通、温补效应的生物学机制是:艾灸激活穴位(局部始动),推动气血运行,调节神经-内分泌-免疫网络(调节通路),调节脏腑功能(效应器官响应)。一方面,艾灸时产生的温热刺激可以扩张局部毛细血管,造成局部毛细血管充血,加速局部血流速度,影响局部淋巴液的流通和分布,从而影响全身组织液的流通和代谢,即“以温促通”;另一方面,艾灸的温热刺激作用于穴位,增强胃肠消化吸收功能,改善机体细胞的物质及能量代谢,激发细胞活力,提高免疫力,加强机体抗损伤、抗氧化等能力,即“以温达补”。

同时,艾灸的温通效应能够促进胃肠血液循环,加强营养物质生成、转运、分布与利用,从而达到培补元气,调节人体新陈代谢,提高机体的免疫功能,即“以通促补”。艾灸的温补效应既可以扶助人体正气,增强经脉运行的原动力,使经血循常道而行,又可温补阳气,使血气得温则运,避免寒凝经脉,即“以补促通”。另外,只有在经脉畅通的前提下,艾灸温补效应所补益的精气才可沿经脉系统而运行至人体所需要的部位以发挥作用,即“通中有补”;而经络气血只有在人体正气充足,卫阳的充分温煦作用下才能脉管中正常的运行,即“补中有通”。

因此,艾灸温通与温补效应之间的关系可归纳为“以温促通、以温达补,以通促补、以补促通,通中有补、补中有通、通补互用”,具体表现为“在生理上相互联系、病理时相互影响、治疗时相互为用”。

4 艾灸温通温补效应规律

通过整理历代医家有关灸疗的学术思想以及灸法现代研究进展[16-18],结合课题组在循证医学指导下的艾灸临床研究,总结出艾灸温通温补效应规律的特点具有通补性、特殊性、条件性、程度性、差异性和持续性。

4.1 通补性 艾灸产生的温热刺激具有温通性、温补性,并称通补性,即以适宜的温热刺激作用于人体特定部位(腧穴),针对机体虚、寒、痰、瘀病症,艾灸既可以产生调和气血、宣通经络的温通效应,又具有扶阳补气、阳生阴长的温补效应。温通与温补,既指出艾灸的刺激特点(温),又阐明了艾灸的作用特点(通与补),即艾灸效应具有通补性[5]。

4.2 特殊性 不同灸材之间的艾灸效应迥异,具有一定特殊性。传统认为艾叶辛香,能通十二经,入三阴,理气血可治百病,因而灸材通常以艾叶为主,如《本草纲目》“艾叶苦辛,生温,熟热,纯阳之性,能回垂绝之阳,通十二经,走三阴,理气血,逐寒湿,暖子宫,……以之灸火,能透诸经而除百病”。艾叶能宣理气血,温中逐冷,除湿开郁,生肌安胎,利阴气,暖子宫,杀蛔虫,灸百病,能通十二经气血,能回垂绝之元阳。外用能灸治百病,强壮元阳,温通经脉,驱风散寒,舒筋活络,回阳救逆。本课题组研究发现[19],艾灸对胃黏膜的保护作用从病理学观察和HSP70表达都明显优于烟条灸、CO2激光照射,其差异很可能跟两种灸材的化学成分有关,提示艾灸无论是在治疗效果还是施灸的可行性方面都具有独特优越性。

4.3 条件性 人体机能状态、疾病性质、施灸部位是决定艾灸温通温补效应的前提条件,艾灸效应主要针对虚、寒、痰、瘀病症。针所不为,灸之所宜。凡是针刺疗效不明显的、针刺有禁忌症的、正气偏于内虚内寒皆为针所不为,灸之乃愈。《灵枢·背腧》首次论述灸的补泻法以外,主要规定了背俞穴是适合于艾灸而不宜针刺的一类腧穴。这就是由于背俞穴为脏腑之气转输的地方,可以振奋阳气,调整内脏,因此取有“补”性作用的灸法。针对脾胃虚寒型胃脘痛,我们选择脾俞、胃俞穴施灸健脾益胃“以温达补”,选择胃的合募配穴(中脘、足三里)施灸温中补虚“以补促通”[20-21]。

4.4 程度性 艾灸的最佳效果主要取决于艾灸量要达到一定的有效灸量,才能产生最佳疗效[22]。古人运用灸法时非常重视灸量,古人对灸量的掌握是根据患者的体质、年龄、性别、患病部位、疾病病程、病性特点等方面来控制。《医宗金鉴·刺灸心法要旨》云:“凡灸诸病,必火足气到始能愈。”关于艾灸的量化,《黄帝明堂灸经》亦提出针对不同的病症和患者的身体素质,采用不同的艾炷大小,“下火炷如枣核大,炷如小麦大,炷如雀屎大,炷如半枣核大”等;施灸的壮数方面,少则三五壮,多则七壮。否则,“火气不行,不能除病也”(《外台秘要》)。在临床研究方面,不同灸时、灸程进行比较,我们发现:以每天艾灸20 min、10 d为1个疗程治疗脾胃虚寒型胃脘痛患者,1个疗程之后,其疗效和口服药物(雷尼替丁)组相当,提示20 min可能是艾灸治疗脾胃虚寒型胃脘痛的有效灸量[23]。

4.5 差异性 不同灸法、不同灸时、不同灸程之间的艾灸疗效有差异。艾灸分为艾炷灸、艾条灸、温针灸、温灸器灸等,临床上以艾炷灸和艾条灸最为常用,是灸法的主体部分。不同灸法的临床适应病症不同,其疗效也存在着差异性。如隔姜灸多用于因寒而致的呕吐、腹痛、泄泻、风寒湿痹和外感表证等,治疗这一类病症疗效优于艾条温和灸。通过临床研究证实,隔姜灸治疗脾胃虚寒型胃脘痛,不但总体疗效优于传统温和灸,对于缓解患者的上腹胀满、纳呆、肢体倦怠等症状也具有明显的优势,而且隔姜灸对患者氧自由基产生与清除的酶系统具有良性调节作用[24]。

至于施灸时间,《太平圣惠方》中提出以7天为1个疗程,每次灸七壮,然后休息四五天,再行下1个疗程的模式。即“日灸七壮,过七七讫,停四五日后,灸七七。”同时也指出,倘若不停地施灸而无疗程间隔,则会灸得“脉断,令风不差”,但“停息后灸,令血脉通宣,其风应时立愈”。《太平圣惠方》一般对施灸壮数掌握在日灸3~7壮便可。虽然我们之前发现20 min可能是艾灸治疗脾胃虚寒型胃脘痛的有效灸量,但是进一步研究显示:在不同灸法方面,隔姜灸总体疗效优于温和灸;不同灸时方面:艾灸40 min对于缓解患者的上腹胀满、纳呆、肢体倦怠等症状要优于20 min[25]。

4.6 持续性 艾灸的温通温补效应的持续性,其实就是一种持续作用时间较长的针灸后效应的综合体现。针灸刺激穴位后,针灸效应的发生、发展有一个时间过程,其一般规律是先经过一个潜伏期,然后针灸效应开始上升,逐渐达到高峰,在高峰维持一段时间后逐渐回落到针灸前水平。针灸作用的这种时效关系包括即时效应和针灸后效应。针灸作用的时效关系说明针灸效应的作用时间是有限度的,而针灸作用的后效应虽可维持一定的时间,但超过某一时间限度针灸效应也会逐渐消失。艾灸效应也存在强弱和缓急的差异。对于阴阳离绝、阳气暴脱、生命垂危的患者,如出现大汗淋漓、四肢厥冷、脉微欲绝的脱证,需要重灸急补;对于素体虚弱、阴阳两虚的患者,可以小量艾火、徐徐温煦,注重积累效应,也就是艾灸效应的持续性。在临床研究中,我们也发现,在治疗后1个月随访时,无论艾灸的总体疗效,还是患者症状的缓解,仍然优于药物组[26]。

5 研究展望

总之,艾灸疗法作为中医传统疗法的重要组成部分,有其广泛的适应症和治疗范围。本课题通过对艾灸温通温补效应的作用机制及其规律研究,并从循证医学的角度总结灸疗的临床指导意义如下[27]:1)针对不同的病症要选择适宜灸法;2)最佳灸效的产生取决于合理灸时;3)维持最佳的灸效取决于合理灸程。

至于艾灸发挥治疗作用的内涵,则主要集中在温通与温补效应两个方面,本研究阐明艾灸温通、温补效应之间的关系为“以温促通、以温达补,以通促补、以补促通,通中有补、补中有通、通补互用”,初步证实了“以温促通、以温达补”的温通温补效应作用机制,为下一步深入研究“以通促补、以补促通,通中有补、补中有通”的艾灸“通补互用”效应作用机制打下基础。

[1]艾灸温通温补效应规律学术研讨会在合肥举行[J].上海针灸杂志,2012,31(4):2.

[2]王玲玲.艾灸的特点及温通效应[J].中国针灸,2011,31(10):865 -868.

[3]Xiao - Rong Chang,La Peng,Shou - Xiang Yi,et al.Association of highexpression in rat gastric mucosal heat shock protein 70 induced by moxibustion pretreatment with protection against stress injury[J].World J Gastroenterol,2007,13(32):4355 -4359.

[4]彭艳,彭芬,易受乡,等.艾灸对脾虚大鼠小肠运动吸收功能及ATP含量的影响[J].中国针灸,2012,32(3):246 -250.

[5]张建斌,王玲玲,吴焕淦,等.艾灸温通温补概念的内涵分析[J].中国针灸,2012,32(11):1000 -1003.

[6]胡玲,郝峰,钟峰,等.艾灸治疗类风湿关节炎的多中心随机对照临床研究[J].环球中医药,2011,4(6):401 -405.

[7]唐照亮,宋小鸽,王宁新,等.艾灸活血化瘀作用机制的研究[J].安徽中医学院学报,2004,23(2):24 -28.

[8]常小荣,刘密,严洁,等.艾灸温补作用的理论探源[J].中华中医药学刊,2011,29(10):2166 -2168.

[9]谭静,常小荣,严洁,等.艾灸对脾虚大鼠血浆β-内啡肽、胃动素、生长抑素的影响[J].世界华人消化杂志,2011,19(34):3498-3502.

[10]郁洁,易受乡,常小荣,等.艾灸足三里等穴对大鼠不同组织器官HSP70表达的影响[J].湖南中医药大学学报,2009,4(29):67-69.

[11]刘密,常小荣,严洁,等.艾灸对胃黏膜损伤大鼠胃黏膜表皮生长因子、转化生长因子 -α 及其受体的影响[J].针刺研究,2011,36(6):403-408.

[12]刘密,常小荣,严洁,等.艾灸预处理对大鼠应激性胃黏膜损伤增殖修复相关因子的影响[J].世界华人消化杂志,2012,20(1):53-59.

[13]易受乡,彭艳,彭芬,等.艾灸对脾虚大鼠小肠上皮线粒体超微结构及呼吸链酶含量的影响[J].世界华人消化杂志,2011,19(29):3028-3034.

[14]洪金标,彭宏,易受乡.艾灸对机体产生的多重效应及其机理探讨[J].中华中医药学刊,2010,28(2):277 -281.

[15]彭芬,易受乡,常小荣,等.从脾虚证与物质代谢的关系探讨艾灸温补脾胃的作用[J].中华中医药学刊,2011,29(6):1237 -1239.

[16]彭芬,易受乡.古代医家对灸法的若干见解[J].针灸临床杂志,2010,26(4):1 -3.

[17]吴焕淦,郑锦,马晓芃,等.中国灸法学现代研究[M],上海:上海科技出版社,2013.

[18]常小荣,刘密.艾灸疗法[M],北京:中国医药科技出版社,2012.

[19]易受乡,杜燕,林亚平,等.艾灸及烟条灸预处理对急性胃黏膜损伤大鼠热休克蛋白和炎性细胞因子的影响[J].中国中医药信息杂志,2011,18(4):26 -28.

[20]刘迈兰,任玉兰,赵凌,等.运用数据挖掘研究古代针灸治疗胃脘痛的特定穴规律[J].辽宁中医杂志,2009,36(12):2032 -2035.

[21]宋炯,岳增辉,易受乡,等.针灸治疗慢性胃炎用穴规律探析[J].世界中西医结合杂志,2010,5(4):285 -287.

[22]谢华,易受乡,易展,等.灸法量效关系的研究进展与思考[J].中华中医药学刊,2010,28(5):1003 -1005.

[23]谢华,常小荣,严洁,等.温和灸治疗浅表性胃炎脾胃虚寒证的临床研究[J].中华中医药杂志,2011,26(12):56 -59.

[24]易展,刘密,常小荣,等.不同隔姜灸治时间对慢性浅表性胃炎脾胃虚寒证患者血清中SOD和MDA的影响[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(23):301 -304.

[25]谢华,刘密,常小荣,等.不同施灸时间对脾胃虚寒型浅表性胃炎临床疗效的观察[J].针刺研究,2012,37(4):318 -323.

[26]常小荣,谢华,严洁,等.温和灸不同灸治时间对浅表性胃炎脾胃虚寒证患者临床疗效及胃肠激素的影响[J].中华中医药学刊,2011,29(11):2381-2383.

[27]易展,常小荣,易受乡,等.从循证医学的角度分析针灸治疗脾胃虚寒证的临床研究概况[J].中华中医药学刊,2010,28(9):1866-1868.