《武功县志》“璇玑图”疑误辩证

2013-09-13陈胤

陈 胤

正德十四年,康海《武功县志》修成后,即被奉为经典,广为传播。清王士禛《池北偶谈》:“志以简核为得体,康德涵《武功志》最称于世。”又说:“予所闻见前明郡邑之志不啻充栋,而文简事核、训词尔雅无如康对山之《武功》。”然因文献不足,《四库总目》对《武功县志》刊载“璇玑图”的问题描述有误,冯宝琳先生在《康海<武功县志>版本考略》一文中对几个重要版本进行描述分析时,也没有将与“璇玑图(诗)”相关的问题解释清楚。因此,结合《县志》的几个早期版本,将“璇玑图(诗)”问题辩证清楚,将有助于认识因馆臣疏忽或不严谨,所造成《四库总目》的记载错误,以还原文献的本来面目。

一 康海《武功县志》的刊刻及流传

《武功县志》在明代曾两度刊刻:正德十四年初刻,万历四十五年再刻。康海虽因刘瑾案罢黜归关中,但是“家居日久,名益重,海内丐文者无虚日”。《武功康志》冯玮初刻本刊行之后,获得了极大成功,康海自己说“被人呼司马迁”,以致“词林之士,冀得一帙,兢获自惊。惟是刷印无虚日,而磨勒竟至模糊,检阅之际,令人饮恨。”正因为过度印刷致使板片受损,今天所见的正德本就有挖补痕迹和版片不齐的特点,明显是经过了补配。

入清后,《武功县志》翻刻次数远超前代。初刻见于雍正十二年,最末见于光绪二十年。其中乾隆二十六年玛星阿所刻、孙景烈评注的《新刊康对山先生<武功县志>》出现最为关键,冯宝琳先生说:“武功知县玛星阿刊刻孙景烈评注本之后,风行一时,甚为驰名。这个三卷首一卷本可谓版本众多,重印、补刻、重刻的本子很多。”虽然《四库总目》说:“其圈点细评,皆出景烈之手,颇嫌疣赘。”但是后来孙景烈评注本的刊刻再版情况,足以说明评注本的影响之大。可以说,康海《武功县志》在前朝被追捧之后,在后代继续被奉为经典的一个推动力,应该来自孙景烈评注本。

究其原因,馆臣说:“海所撰《武功县志》,至今修舆记者举以为法。”纪昀在《安阳县志序》曾这样说:“癸亥之春,偶见赵君渭川《新修安阳县志》,试阅其目,井井有条,多合古法。观其书则大抵以康氏《武功县志》、韩氏《朝邑县志》为椎轮,而稍稍通变”。陆陇其《三鱼堂日记》中说:“(甲子,正月)廿二:又言天下志书莫精于康对山《武功县志》。”康海简化了永乐以来修史的目类,将之简化为七类。简单易行,便于操作,这大概也是《武功县志》在乾隆《四库全书》之后流行的原因。

二 正德、万历、雍正版本中的“璇玑图(诗)”

关于《武功县志》,《四库总目》记载道:

……王士祯谓其“文简事核,训词尔雅”,石邦教称其“义昭劝鉴尤严而公,乡国之史莫良于此”,非溢美也。《志》刻于正德己卯,万历间再经刊行,旋复散佚。乾隆二十六年武功知县玛星阿得抄本于孙景烈,因为重刊,其圈点细评皆出景烈之手,颇嫌疣赘。又王士祯称《武功志》载“璇玑图”,而此本无之。考海孙吕赐尝刻《璇玑图读法》,前有题识云:“余录先太史《县志》真本,悉依原编,惟苏氏诗未录,非敢轻有变置,故附数语录本之末,述先太史之意,冀来者之鉴余志也。”然则此本乃吕赐所刊除矣。明人好改古书,乃至祖宗著作,子孙亦必变乱之,惟庸故妄,斯之谓欤!……

馆臣描述版本时大概依据孙景烈评注本,所以说“‘璇玑图’,而此本无之”,且版本描述遗漏了雍正刻本。因评注本和《四库》本没有“璇玑图诗”或“璇玑图”,后来刻本也依例不载,所以一般不能见到康海《武功县志》中的“璇玑图(诗)”,而只能从《四库总目》了解一个大概。为说明问题,现结合几个早期版本中的“璇玑图(诗)”演变情况加以辨析:

笔者将正德、万历、雍正等三个早期刻本中“璇玑图(诗)”的实际情况加以比较,以发现三者刊刻差异。如图:

正德十四年本“璇玑图诗”(原北平燕京大学藏本)

正德本刊刻过程中,应该是康海能参与的,而这也是最能体现原貌的刊本。正德本诗题为“苏若兰织锦回文璇玑图诗”,位置在县图之后,整首诗比文中叙述文字低两字,底部缩减一字。这样大概是为了突出整体效果。

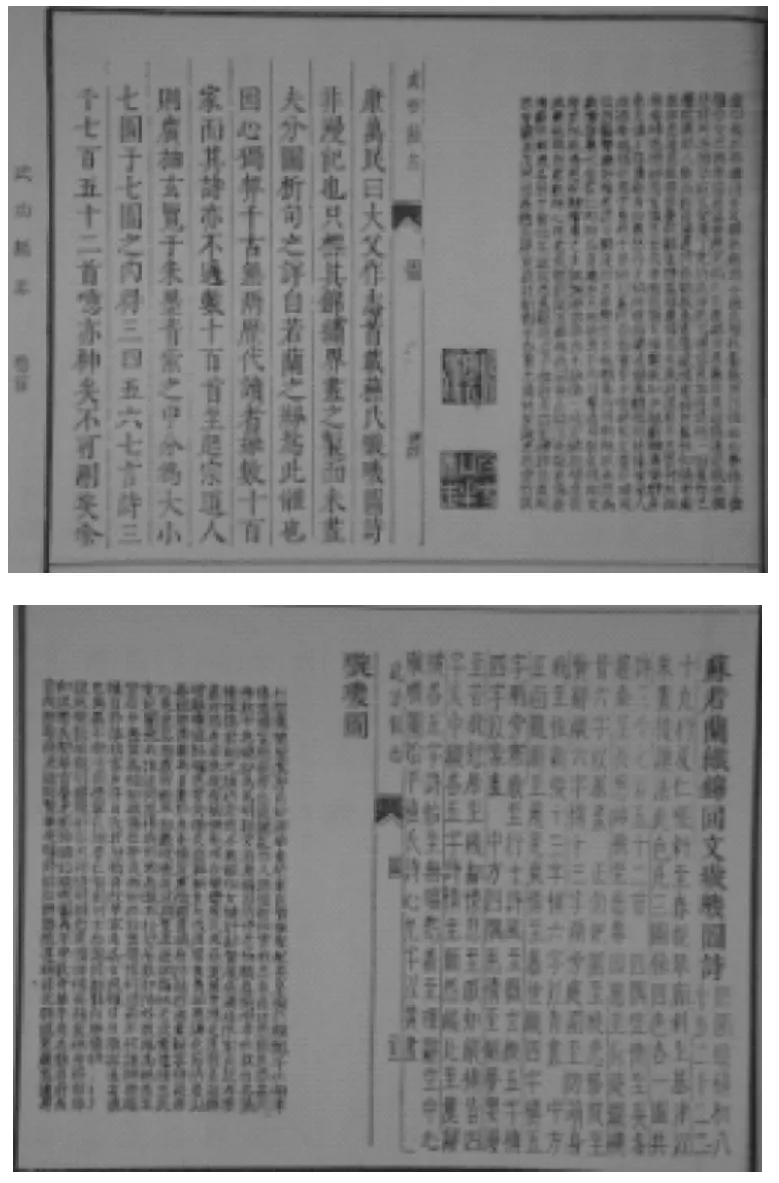

万历四十五年吴国秀刻本“璇玑图”(据《稀见中国地方志汇刊》翻拍)

万历本中,“苏若兰织锦回文璇玑图诗”,位置虽也在县图后,但有康万民的一段文字插入。且正德本在诗后的读法说明,在万历本中被移至“诗”前的“苏若兰织锦回文璇玑图诗”题目下;而以“璇玑图”三字来标注“诗体”,“诗体”在更加显出“图”的特征:四周留白很多,以突出中心。显然,从正德本到万历本“璇玑图诗”在形式上起了变化。

雍正十二年沈华刻本“璇玑图诗”(国图藏本)

雍正本,又恢复了正德本的“璇玑图诗”形式,这与沈华《重刊武功县前志记》中所说的“今收得康氏家藏缮本”是一致的,他所指的“家藏缮本”应该是正德本,而非万历本,所以雍正本在卷数和“璇玑图诗”形式上与正德本大体保持一致。

《总目》引用了乾隆二十六年本的“诸家评语”,但称:“王士祯称《武功志》载‘璇玑图’”,其语不见乾隆二十六年本中,实则另见王氏《居易录》卷十九:

康修撰对山作《武功志》,文古事核,厥后秦中士大夫撰郡邑志,率矜式之。故陕西诸志多可观,户部主事叶晟以郿县知县入为郎,遗嘉靖中刘御史九经字豫吾所撰《郿志》凡八卷,训词尔雅,有对山之风。《武功志》列《璇玑回文诗图》,《郿志》列武侯《八阵图》、《流马法》尤可玩。

又,《香祖笔记》卷十二:

予见康对山《武功志》前幅,载《织锦璇玑诗图》,刘九经《郿志》前幅,载武侯《木牛流马图》,殊有别趣,但如此佳料不易得耳。

王士祯既称“诗图”,那是因为见过《武功县志》早期版本。在正德刊本中,称《璇玑图诗》;至万历本,“图”的形式具备了,于是改称“璇玑图”。雍正刊本是据正德本翻刻,《璇玑图诗》形式与正德本无太多差别。

三 《四库总目》的记载失误

《总目》称:“考海孙吕赐尝刻《璇玑图读法》……然则此本乃吕赐所刊除矣。”所论存在明显失误:

首先,康吕赐不是康海之孙,康海之孙是康禹民、康万民。

《四库总目》卷一百四十八:“《璇玑图诗读法》一卷,湖北巡抚采进本。明康万民撰,万民字无沴,武功人,海之孙也”。可认为康万民即康海之孙。万历吴国秀刻本中,卷首中赵崡《武功许侯新刻康先生志序》(孙景烈本作《重刻武功县志序》)称:“而又与康先生孙禹民、万民友善”,《璇玑图》后附有二十三行大字(不含落款)以说明《璇玑图》读法:“康万民曰:大父作志……”,又卷末康万民、康禹民《跋》称“先太史”。则可知康海之孙有二:康万民、康禹民。雍正十二年沈华刻《武功县后志》称南阿山人康吕赐为康海后人,而非其孙。那么馆臣为什么会产生这样的错误呢?康吕赐所刻《璇玑图诗读法》究竟有何依据呢?清代丁丙在《善本书室藏书志》中对此已有考辨:

《读织锦回文法》一卷,万历刊本

明释子起宗道人分读,文学邑人康万民无沴增读,文学邑人康禹民水衡又增读

是书为康吕赐编,前有吕赐自识。称:“余先太史《县志》真本,悉依原编,独苏氏诗未录。兹专录其‘诗图’并校诸《读法》,合为一编存之”云云。是吕赐亦对山后人,未知与万民辈行辈何如耳。《四库》著录亦即是书,此本前有宏(弘)治丙辰仇柬之序,称起宗道人经禅之暇,以游戏三昧,细玩是图,得诗三四五六七言者三千七百余首,韵意悉如已岀,尝录以见赠。是起宗为明僧无疑。馆臣据王渔洋《居易录》所载赵孟頫妻管道昇书《璇玑图真迹》已称起宗道人,遂疑起宗为宋元间人,而不知仲姬墨迹为明人伪造,似当日馆臣所见之本前脱《仇序》及《读法凡例》并吕赐识语,故致此误。且不知是书为吕赐所编。非此本仅存,无由纠正其谬,亦乾隆以来罕见之善本矣。惟禹民《读法》当吕赐时已佚,无由收入此编,卷末载其言曰:“余偶再读苏氏书,殆过十万言,可盈千卷,当更校禹民为备,惜乎不可复见也。前有唐武后《序》及仇氏《序》,后有吴门沈荣《跋》。

“余先太史《县志》真本,悉依原编,独苏氏诗未录”,不录苏氏诗,当是康吕赐《武功县志》雍正重刊时的初衷,因为其卒于雍正九年,那么编定《读织锦回文法》的时间应当在此前。而雍正十二年沈华刊本对康吕赐的初衷有所改变,依照正德本刊刻,所以苏氏诗并未删除。

又,康吕赐确实编有《读法》,馆臣称“康吕赐刻《璇玑图读法》”书名有误,应为《读织锦回文法》;康海之孙康万民、康禹民二人都有所谓《读法》,在康吕赐编《读织锦回文法》时,康禹民的《读法》已经失传。馆臣没见到康吕赐参与的雍正刻本,据康吕赐刻《读织锦回文法》,与康万民关于“璇玑图”读法的著作产生混淆,也就误以认康吕赐为康海之孙了。

另外,康吕赐为雍正九年已去世,享年八十八岁。丁丙以弘治丙辰(九年)仇柬之《序》将该书定为万历刊本,结论肯定是错的。

其次,康吕赐删“璇玑图”无据,当为孙景烈所删。

冯宝琳先生在《康海<武功县志>版本考略》中则认为:“由于康吕赐在康志中剔除不录此苏若兰织锦回文璇玑图诗,除此正德、万历、雍正三个早期刻本外,乾隆以后诸多刻本也就不再刊载了。”这一表述沿袭了《四库总目》的错误。既然康吕赐删掉《璇玑图诗》,那么康吕赐所刻“康志”究竟属于何本?

正德本、万历本《武功县志》有《苏若兰织锦回文璇玑图诗》。南阿山人康吕赐所参与的雍正十二年沈华刻《武功县志》仍有《苏若兰织锦回文璇玑图诗》。值得注意的是,雍正十一年沈华刻、康吕赐续纂《武功县后志》不载“璇玑图诗”,但《武功县后志》已非康海所修《武功县志》了,可知康吕赐并没删掉《苏若兰织锦回文璇玑图诗》。那是谁刊刻的版本将之删掉的呢?

乾隆二十六年孙景烈《武功县志》评注本,没有刊载“璇玑图”,删削当自此始。玛星阿在《刻康对山先生文集序》称:“太史孙酉峰方选《对山先生全集》,予嘱茂才耿君伯正商於太史,因得定其所选,而先生全集之精华存焉。”存其精华,似乎是玛阿星选定刊刻内容的标准。孙景烈在《选康对山先生文集序》说:“乃得与同里诸君抉择各体,编为十卷。”选定的十卷本《对山文集》,较嘉靖二十四年张治道编十九卷本和万历十年康梣编四十五卷本篇幅大减。据此则推测,孙景烈《武功县志》评注本也当以去粗取精为操作原则,因而删除了县图和璇玑图。

既然“璇玑图”在康吕赐参与的雍正十二年本《武功县志》中尚存,而自乾隆二十六年孙景烈评注本才被删削,足以说明《四库总目》所述有误。

余 论

雍正十二年沈华刻本另录有杨武《跋》,这是现存正德本所没有的。初刻本在正德十四年十月书成入梓,是跋为正德十五年二月撰,则可推知该文是后来手书在家藏本上的。万历本卷末出现了杨武《跋》,而雍正本置于卷首,是因为雍正本对于“康氏家藏缮本”,不复改作其版面顺序,遂而北山《跋》与万历本位置不一致。所以雍正本在《璇玑图诗》的处理上,也保持了与正德本相似之处,称之为“诗”而非“图”。

《武功县志》正德、万历及雍正三个早期版本,均在县图之后刊有“璇玑图(诗)”。该诗完全可采取《志》中收录诗文之例,以小字附于人物之下。但是将之列在县图之后,或以此来保持其大概形制。对此,《四库总目》说:“《武功县志》载“织锦璇玑图”,此文士爱博之谈,非古法也”。章学诚批评为“全无伦类”,以为:“《璇玑》之图,不过一人文字,或仿范氏录蔡琰《悲愤诗》例,收於烈女之传可也,如谓图不可入传,附见传后可也。蓦然取以冠首,将武功为县,特以苏氏女而显耶?然则充其义例,既列文王於人物矣,曷取六十四卦之图冠首?既列唐太宗於人物矣,曷取六阵之图冠首?虽曰迂谬无理,犹愈《璇玑图》之仅一女子名也。”就其义例而言,将图归于一处是正确的。康海最初没有称之为诗,而仅为了保持“璇玑图”的大致形状而将之与县图并列。章学诚大概也没有完全见到几个早期刻本,因而作出这样的结论。

此外,康氏草创之初也可将“璇玑图(诗)”忽略而不加刊载,之所以将之列于县图后或许另有深意:表面上看,是一篇弃妇期待夫君的回心转意为目的诗作,然若从自《关雎》以来都以夫妇喻君臣关系的角度来理解的话,那么康氏此举也许隐喻期待朝廷召回之意。后人有将之删除者,或许都不理解康氏最初的用意所在。章学诚以为“全无伦类”之说,是从史例要求,而康海何尝不知史法所例,特为心曲之婉言耳。

清代,仍有人进行类似“璇玑图”的创作。俞樾曾记载道:“至国朝康熙间,永康才女吴绛雪又有”栀子同心图“之作,其图凡一百六十五字,左旋右折皆可成诗。”可见璇玑图的影响深远。

注释:

[清]王士禛《池北偶谈》卷十一《秦中诸志》,中华书局1982年版,第257页。

[清]王士禛《带经堂集》卷六十五《蚕尾文一·新城县新志序》,《续修四库全书》第1414册,上海古籍出版社2004年版,第609页。

冯宝琳《康海<武功县志>版本考略》,《北京图书馆馆刊》1998年第4期,第74-79页。

[明]《康对山先生集》卷首王世懋《对山先生集序》,《续修四库全书》第1335册,第69页。

[明]康海著,陈靝沅编校、孙崇涛审定《康海散曲集校笺》:【水仙子】《甲午元日》:“今春喜值六旬年,花甲虽周愧子先,登科误上麒麟殿。被人呼司马迁,又何曾记史题玄。名姓随他唤,风流且自怜,肯空过罨画山川。”这是嘉靖甲午十三年,康海六十岁所作。“被人呼司马迁”其中不无自负,可见其康氏《武功县志》得到了社会的普遍认可。浙江古籍出版社2011年版,第116页。

[明]康海撰,许国秀刻《武功县志》卷四,万历四十五年刻本,中国科学院图书馆选编《稀见中国地方志汇刊》第八册,中国书店1992年版,第616页。

据国家图书馆目录索引及《中国地方志联合目录》统计,清代的《武功县志》刻本、抄本至少有二十种以上。

冯宝琳《北京图书馆馆刊》1998年第4期,第77页。

[清]纪昀等《<对山集>提要》,《四库全书》第1266册,第317页。

[清]纪昀《纪文达公遗集》卷八,《续修四库全书》第1435册,第348页。

[清]陆陇其《三鱼堂日记》卷八,《续修四库全书》第559册,第563页。

[清]纪昀等《四库全书总目》卷六八,中华书局1965年版,第602页。

[清]王士禛《居易录》卷十九,《四库全书》第689册,第547页。

[清]王士禛《香祖笔记》十三卷,(上海)上海古籍出版社1982年版,第235页。

冯宝琳《康海<武功县志>版本考略》说所见三个正德本《武功县志》,“书上全有名人题跋有王士祯、林佶和康太乙乃心等人的亲笔。”《北京图书馆馆刊》1998年第4期第75页。笔者在国家图书馆曾见有林佶题跋的正德年《武功县志》刻本胶片。

[清]纪昀等《四库全书总目》卷一四八,中华书局1965年版,第1274页。而丁仁《八千卷楼书目》卷十五:“《璇玑图诗读法》一卷,秦苏蕙撰,《读法》明康万民作,明弘治刊本。”据《武功县志》万历四十五年吴国秀刊本,康万民当为万历年间人,而丁仁署为“明弘治刊本”,明显与康万民的时代不合,当作万历刊本。又,万历本康万民字“公孙”或为“公逊”之误,吴国秀万历四十五年刻本,卷末跋文署名:“诸生康万民公孙跋”。又据沈华雍正十一年刻《武功县后志》卷四:“《公逊诗集》、《增读苏氏回文诗法》”下署名:“太学生康万民著”,可知“公孙”当为“公逊”之误,且《增读璇玑图诗法》与《提要》名称相异。中国社会科学院图书馆选编《中国稀见地方志汇刊》第八册,(北京)中国书店,1992 年,第617、702 页。

[明]康海撰,吴国秀刻《武功县志》,《稀见中国地方志汇刊》第八册,中国书店1992年版,第556-557页。

[明]康海撰,吴国秀刻《武功县志》,《稀见中国地方志汇刊》第八册,中国书店1992年版,第561页。

[明]康海撰,吴国秀刻《武功县志》,《稀见中国地方志汇刊》第八册,中国书店1992年版,第617页。

[清]丁丙《善本书室藏书志》卷二十三,《续修四库全书》第927册,第431页。

[清]沈华《武功县志后志》卷三,“寿八十八岁,雍正九年(公元1731年)冬无疾端坐而卒”,可知康吕赐生于顺治元年(公元1644年)。

冯宝琳《北京图书馆馆刊》1998年第4期,第76页。

[清]沈华《武功县后志序》:“得邑人南阿山人续著《县志》私稿,惜多未备,华与孝廉崔孟宣等为之覆核增删,期於可信,且补入近年事迹。”值得注意的是,孙景烈以廪生的身份参加了雍正十一年的《武功县后志》修志的“分编”工作。中国社会科学院图书馆选编《中国稀见地方志汇刊》第八册,中国书店1992年版,第624页。

[明]康海《对山文集》,《明代论著丛刊》影印乾隆二十六年玛阿星刻本,台湾伟文出版社有限公司1976年版,第5页。

[清]雍正十二年沈华刻《武功县志》卷一:“夫志乡国之史,作者详或失之泛,简或失之略,私失之去取不守一。如是志法废矣,昔者司马氏为太史,谈未及者迁毕,其论著为史家独步,我康长公曾作武功志,散失不存,对山太史继而成之,其繁简取舍咸得精守,说者谓不愧司马父子,其知言哉!正德庚辰春二月北山居士杨武跋。”据沈华《重刊武功县前志记》:“对山先生斯志七篇耳,而叙事简括详尽,海内咸推第一,以有明迄今百数十年,剞劂模糊,几於乌焉莫辨,观者殊难醒目,若任其朽脱不为休整,则岁月浸寻,马史班书俱归灰塚,用是滋惧。今收得康氏家藏缮本,捐金重刊,庶公之海内阅者一目了然,不致有寻声索字之苦,而名公史笔重光,或亦有斯邑文献之一助云尔。雍正甲寅孟春上瀚后学吴门沈华纪荣氏谨记。”则可知,此序当出自康氏家藏本,而杨武跋,或仅在家藏本上出现,而刊本并无,是以现今国图所藏正德十四年刊本并无此跋,然万历刊本有。据此可断定,杨武《跋》为后来书写在家藏本上,故而万历本将杨武《跋》位置作了调整,而雍正本则保持了原貌。

[清]《四库全书总目》卷六十八,中华书局1965年版,第594页。

[清]章学诚《文史通义》之《书武功志后》,中华书局1985年版,第906页。

[清]俞樾《春在堂杂文》续编卷三《栀子同心图读法序》,《春在堂全书》第四册,凤凰出版社2010年版,第92页。据南京博物院藏清光緖末《春在堂全书》本影印。