细胞原位培养载玻片法在产前诊断中的初步应用

2013-09-10吴小青李英谢晓蕊安刚王燕徐两蒲林娜何德钦林元

吴小青 李英 谢晓蕊 安刚 王燕 徐两蒲 林娜 何德钦 林元

(福建省妇幼保健院 产前诊断中心,福建 福州 350001)

随着产前筛查工作的普遍开展以及优生优育观 念的不断深入人心,产前诊断技术已经成为临床医学科学的重要组成部分,其中羊水以及绒毛细胞培养与染色体制备技术是产前诊断中极为重要的技术之一。自1966年首例羊水细胞培养成功至今[1],该技术已经非常成熟。国内目前普遍应用的是培养瓶-胰酶消化培养法,该法存在耗时长、操作繁琐、细胞丢失大、无法区别真假嵌合等缺点。原位培养法则不存在以上缺点,能够鉴别真假嵌合,但技术要求较高,在国内一直无法得以推广。本实验室在国内原位培养法研究的基础上,借鉴国外的成功经验,采用原位培养载玻片法对早期绒毛、中期羊水进行培养处理,并结合染色体全自动扫描系统,自动按照克隆进行染色体扫描以供分析,大大提高了工作效率,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年6~12月在本院行介入性产前诊断标本以及流产绒毛标本共130例,其中羊膜腔穿刺100例,孕周18~24周;绒毛标本30例,孕周11~14周,其中绒毛膜穿刺10例,流产绒毛20例。穿刺指征包括高龄、血清学筛查指标异常、胎儿超声指标异常、异常生育史等。

1.2 主要试剂与仪器 羊水培养基、原位载玻片培养盒为杭州宝荣科技有限公司生产,培养瓶为丹麦Nunclon EasYFlask易用培养瓶。CO2培养箱为美国Thermo 3111型培养箱。倒置显微镜为Nikon TE2000-S。染色体分析仪为美国Genetix公司的GSL-120自动染色体扫描仪。

1.3 标本处理

1.3.1 羊水标本 无菌条件下抽取羊水30 ml,分别注入3个无菌离心管中,1500 rpm离心10 min,弃上清,每管留取0.3 ml制成细胞悬液。其中一管按常规培养瓶法接种培养。另2管各加入1 ml培养基,充分混匀后分别涂抹于4个原位培养盒的载玻片上,接种后置于5%CO2培养箱中培养,24小时后各补充4 ml培养基,接种后5天观察。

1.3.2 绒毛标本 将绒毛组织在生理盐水中洗涤,用无菌手术刀片切碎,取小米粒大小按常规培养瓶法培养。另取米粒大小加入培养基1 ml制成悬液,分别涂抹于2个原位培养盒的载玻片上,置于5%CO2培养箱中培养24小时后各补充4 ml培养基,接种后5天观察。

1.4 观察、换液、收获

1.4.1 原位培养载玻片法 第5天开始观察,当羊水玻片上出现6~7个密度适中的克隆,绒毛标本玻片上大约7~8个组织块周围细胞生长,并有较多处于分裂期的圆形透亮细胞时便可收获。收获前一天换液,平均6~8天完成收获。收获过程:加40μl秋水仙素(100μg/ml)作用2小时,弃培养液,加37℃预温的低渗液(1∶1,0.4%氯化钾:0.4%柠檬酸三钠)4 ml,低渗5分钟,加1 ml固定液(3∶1甲醇∶冰醋酸)预固定10分钟,弃低渗液,加4 ml固定液固定30分钟,重复固定1次。取出玻片,置于37℃温箱过夜,第二天80℃烤片2小时。

1.4.2 培养瓶法 第7天开始观察,当出现10个左右大、中克隆,并且有大量处于分裂期的圆形透亮细胞时开始收获,平均8~10天完成收获。收获过程按照常规胰酶消化法进行[2]。

1.5 核型分析 常规胰酶法G显带后的玻片置于GSL-120染色体全自动扫描系统进行克隆识别以及染色体扫描。先分析原位培养载玻片法的结果,培养失败或者分析不够时再结合分析培养瓶法的结果。

2 结 果

2.1 原位培养载玻片法的100例羊水标本中,成功100例,其中异常4例,核型分别为2例46,XX,inv(9),1例47,XX,+21,1例45,XY,rob(13;14)(q10;q10);30例绒毛标本中,10例介入性产前诊断标本均培养成功,核型均正常;余20例流产绒毛中,成功17例,其中5例异常,核型分别为2例47,(XX/XY),+16,1例47,XX,+14,1例45,X,1例47,XX,+3,未发现嵌合异常。

2.2 原位培养载玻片法周期较培养瓶法短,平均6~8天,培养瓶法平均8~10天。

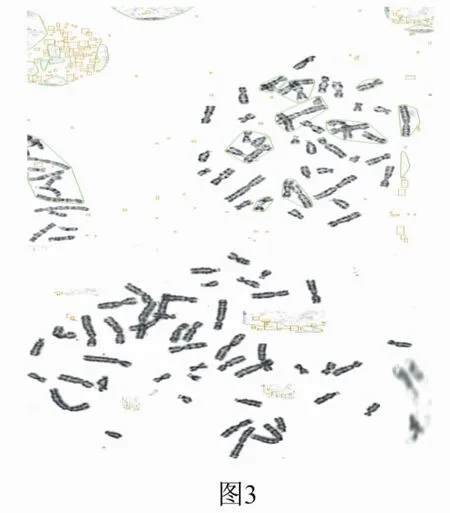

2.3 每张载玻片上含有可供分析核型的克隆数约6~10个(如图1),核型完整,分散良好(如图2),显带清晰(如图3),完全满足临床分析要求。

3 讨 论

细胞培养是产前诊断技术中极为重要的技术之一。传统的羊水及绒毛培养为培养瓶法,收获过程采用胰酶消化法。由于在剥离细胞以及多次离心过程中不可避免造成细胞的损伤和丢失,最终造成分裂相的减少、核型不完整;此外,2次的胰酶消化对染色体显带的清晰度会有一定的影响。原位培养法较之传统方法省去了细胞转移、离心等步骤,大大减少了细胞的丢失及损伤,最终得到可供分析的核型较多。但国内部分实验室研究过程中曾用过培养瓶切割法、平皿盖玻片法[3,4],这2种方法的制片过程麻烦,保存不方便,更不能上机自动扫描分析,所以均无法得以推广应用;也有部分实验室对玻片原位培养法[5]进行研究,但是在染色体的分散以及显带环节上仍存在一定的问题,且未能做到自动化核型扫描。本研究使用的原位培养盒中的载玻片是针对GSL-120染色体全自动扫描平台设计的,显带完成后,直接利用该平台的克隆识别功能,对载玻片上每个克隆选择拍摄3个良好的中期分裂相供我们在电脑上进行核型分析诊断,无需显微镜下分析,大大减少了工作量。

图1 A为原位培养载玻片法培养盒,B为羊水原位培养克隆分布,C为绒毛原位培养克隆分布

图2 原位培养载玻片法的细胞克隆(10倍视野)

图3 原位培养载玻片法的染色体核型(100倍视野)

本研究利用原位培养载玻片法对100例羊水及30例绒毛进行培养分析,除了3例绒毛培养失败,其余均培养成功。培养失败3例中有2例因接种过程污染导致,提醒我们在无菌操作上应提高警惕,其余1例绒毛在原位载玻片以及培养瓶中均无贴壁细胞生长,可能是因所取组织不新鲜导致。实验过程中鉴于制片时环境温度和相对湿度对染色体的分散过程影响较大[6],通过摸索,我们将制备好的玻片置37℃温箱过夜,得到了很好的分散效果以及良好的染色体形态。在羊水培养方面,本研究方法所需羊水量少,培养周期短,在克隆较小时收获,保证6~8个含有3个以上良好分裂相的克隆便可。根据《中华人民共和国卫生行业标准的胎儿染色体异常的细胞遗传学产前诊断技术标准》规定,原位培养法分析时应分别计数来自15个克隆的15个细胞,分析其中的5个核型,若不足15个克隆,则计数至少10个克隆,因此完全可以满足临床分析要求。

综上所述,本研究优化了原位培养法的实验条件,结合染色体全自动扫描平台,建立了条件稳定、操作简单、分析自动化的细胞原位培养载玻片法,在今后的产前诊断临床工作中将有良好的应用前景,值得推广。

[1]Steele MW,Breg WR.Chromosome analysis of human amniotic-fluidcells[J].Lancet,1966,1(6):383-385.

[2]黄海龙,李英,徐两蒲,等.1676例孕中期羊水细胞培养和染色体核型分析[J].中华医学遗传学杂志,2009,26(6):673-674.

[3]郝娜,许和,戚庆炜,等.平皿盖玻片羊水细胞培养[J].中华围产医学杂志,2002,5(3):215-217.

[4]吴菁,钟梅,郭莉,等.两种羊水原位培养方法在产前诊断应用评价[J].中国优生与遗传杂志,2012,20(7):74-75.

[5]谭美玉,龚波,俞菁,等.玻片原位培养在产前诊断中的初步应用[J].中国优生与遗传杂志,2011,19(9):50-52.

[6]Ann Tabor,Anne-Mare Lind,Alice Milbrat Andersen,et al.A culture vessel for amniotic fluid cells allowing faster preparation of chromosome slides[J].Prenatal Diagnosis,2005,4(6):451-455.