坡耕地苎麻水土保持机理研究

2013-09-08黄承建赵思毅

黄承建,赵思毅

(达州市农业科学研究所,四川达州 635000)

水土流失是中国面临的重要环境问题之一,造成水土流失的一个主要原因是坡地耕作(特别是陡坡地耕作)。坡耕地占中国总耕地面积的1/3[1],每年产生的土壤流失量约为15亿t,占全国土壤流失总量的1/3[2],长江来沙量的 60% ~78% 源于坡耕地[3]。坡耕地是我国重要的耕地资源,如何有效控制坡耕地水土流失、合理利用坡耕地成为生产中面临的一个重要课题。近年来,在坡耕地种植水土保持植物以防止和减少水土流失成为研究热点[4-6]。研究表明,种植苎麻能有效地减少和防治坡耕地特别是15°~25°坡耕地的水土流失[7-9]。前人对苎麻的水土保持功能做了较多研究,但对苎麻的水土保持机理研究尚不深入。因此,探讨苎麻的水土保持机理对促进苎麻种植、保持坡耕地水土、推动苎麻产业发展具有重要意义。

1 苎麻的水土保持效果

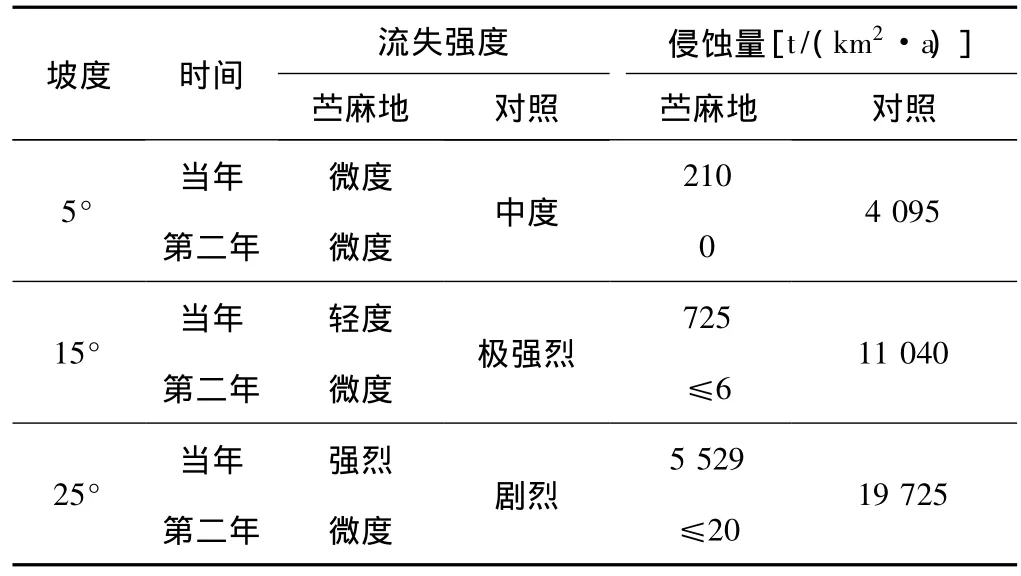

据大竹县水利局乌木滩水土保持观测点多年连续观测,不同坡度的耕地种植苎麻后均可明显地减少土壤流失(见表 1):移栽苎麻当年,5°、15°、25°麻地的土壤侵蚀量比对照分别减少了3 885、10 315、14 196 t/km2;从第二年开始,年土壤侵蚀量都在20 t/km2以下,其保持水土效果已超过5~6年生的幼林和6~7年生的牧草[7-9]。

2 苎麻水土保持机理

2.1 植株形态特征、生长特性对水土保持的适应性

2.1.1 根蔸发达,持水性强,具有强大的固土能力

苎麻根系由萝卜根、侧根、细根等组成,萝卜根粗壮,贮藏大量淀粉粒和水分,入土深度50 cm以上,细根主要分布在35 cm左右的耕作层内[8],根群大部分分布在30—50 cm深的土层中,根系入土深可超过2 m[9]。苎麻还具有发达的根状地下茎,地下茎经多次分枝,向四周和上方扩展,并逐渐变粗。苎麻的地下茎具有良好的保护组织——木栓组织,并有丰富的贮藏物质,能够保持高度的持水性和营养稳定[10]。苎麻根蔸由根系与地下茎组成,十分发达,在土壤耕作层中相互交叉、盘根错节,如同一张密集的大网,将麻园内分散的土壤连结成为整体。因此,发达的苎麻根蔸具有强大的固土能力,即使在坡地也可抵御一般的雨水冲刷,能有效地防治水土流失。

表1 不同坡度耕地种植苎麻后土壤流失情况比较

2.1.2 植株生长速度快,新陈代谢迅速,生物产量高

苎麻根蔸生长速度快,生物量高,特别是栽植的第一、二年,根蔸生长极快。用传统的分蔸繁殖法,栽植第二年,根蔸增重6倍;用切芽繁殖法,栽植第二年,根蔸增重达700~800倍。根生物量越高,保持水分和养分的能力就越强[11]。

苎麻地上茎生长也很快,上季麻打剥5~7天,下季麻就可达齐苗,15~20天内可长到0.8~1.0 m,且分蘖力强,每窝分蘖为10~20株,稀植的可达数十株[8];苎麻可栽植密度高,新栽麻园当年植株可超过15万株/hm2,壮龄麻园植株可达 30万株/hm2以上[9],我国长江流域是苎麻的主产区,一年收麻3~4次,因而地上部分生物产量大,成龄麻园每年可达60~90 t/hm2[12]。苎麻地上部分新陈代谢很快,生物产量大,为了维持地上部分的生长,庞大的根蔸新陈代谢迅速,新的根蔸不断向土壤周围和深处延伸,壮年根蔸不断增大,起到了疏松麻地土壤的作用,降雨时能增加渗透量;另外,干旱时根蔸吸水蒸散使土壤水分含量变低,也增加了降雨时的渗透量。新陈代谢过程中腐烂的根蔸除增加土壤有机质外,还能增加土壤孔隙率,使降雨时渗透及导水速率加快,渗透量加大,减少地表径流。

2.1.3 具有“换蔸”的独特生长特性

苎麻根蔸在其生命周期中存在一种奇特的生理现象——“换蔸”,即某一阶段出现衰老的地下根茎大量死亡,新的地下根茎还没有大量产生的现象。及时采取栽培管理措施后,新根蔸又会大量产生,第二、三年即恢复正常[10]。大量死亡的根茎增加了土壤有机质,并形成土壤大孔隙,增加了土壤孔隙率和土壤透气性、透水性,降雨时能增加渗透量,减少地表径流。

2.2 保护性耕作方式对水土保持的适应性

保护性耕作技术是通过对农田实行少耕、免耕、休闲、轮作技术,尽可能用农作物或农作物秸秆残茬覆盖地表,以减少土壤水蚀、风蚀,从而达到保水、保土、保肥、抗旱抑蒸的先进耕作技术。美国20世纪30年代的“黑风暴”导致了土壤少免耕作等现代意义的保护性耕作技术应运而生,全世界保护性耕作应用面积已达到1.7亿km2,占耕地总面积的11%[13]。苎麻在中国至少有5 000年的种植历史[14],自古以来苎麻的栽培便充分运用了保护性耕作技术原理。苎麻栽植一次,可多年受益,长江流域每年可收获3次,壮龄麻园能持续收获10~30年,有些地区达40~50年甚至上百年[10]。在长期的苎麻栽培实践中,形成了一套保护性耕作模式,即覆盖栽培+少免耕栽培+休闲轮作栽培。

2.2.1 覆盖栽培

覆盖栽培即苎麻绿色覆盖和残茬覆盖。苎麻分蘖力强,密度高,而且叶宽大,数量多,厚重密集,覆盖度可达100%;覆盖时间长,一般为9个月左右[7-9]。苎麻的收获方式是只从麻株剥走韧皮部,其余95%的生物量就地还田覆盖[15],可防止收麻后覆盖度低时土壤水分和热量的散失。覆盖栽培能有效防治水土流失,地表覆盖达到20%时可减少土壤流失57%,达到50%时可减少土壤流失95%[16]。苎麻覆盖栽培能增加地表的粗糙度,减缓径流的速度,增加径流水滞留地表的时间,提高渗透量;防止暴雨直接打击地表和冲刷表土,减少水土流失;同时截留较大雨量,利于保持土壤水分。研究表明,覆盖作物能截留相当于本身质量1.5~2.0倍的雨量[4],按苎麻地上部分年生物产量60~90 t/hm2计算,栽植苎麻每年能截留雨量90~180 t/hm2。苎麻打剥后麻秆、麻叶还土,与腐败的根蔸一起,可增加土壤有机质含量,增强土壤团粒结构稳定性,降低土壤容重,提高麻地土壤渗透率及抗蚀力。

2.2.2 少免耕栽培

少免耕栽培是利用生物松土替代机械松土和土壤自身的浆融或干湿变化带来耕层自然疏松[17],以及土壤自身对容重、养分、土壤微生物和孔隙度的自调能力[18]以维持土壤的自然结构和孔隙呈有序分布,保持土体的原状稳态结构,稳定和协调土壤肥力,有效地减少水土流失和土壤风蚀,改善生态环境。苎麻栽培只在栽苗时深翻耕麻地,以利于多年生根系发展,此后直至麻园衰老、死亡的数年、数十年甚至上百年间,每年每季麻收获后不耕或只进行中耕。中耕一般只除草,不深翻地,并将杂草、麻秆和落叶一道埋入麻地行间,既可提供苎麻生长所需的有机肥料,又能促使土壤疏松透气,提高保水保肥能力。研究表明,实行少免耕栽培有良好的水土保持效果,可使农田扬尘降低60%以上,地表径流量减少50% ~60%,土壤流失量减少80% ~95%,土壤蓄水能力提高9% ~15%[19-20]。

2.2.3 冬季休闲、轮作栽培

苎麻每年的生长期约9个月,冬季的3个月时间,气温较低不利于苎麻生长,苎麻进入休眠状态。生产中,一是利用这3个月时间让麻地休闲,不种植其他作物,给麻地以充分恢复地力的休养期,并利用这段时间贮存水分。冬季土层比较干燥,有强大的吸收降雨的能力;表土层渗透力较好,不易形成结皮;雨量小,次数多,有利于雨水渗透,土壤、气候条件有助于水分的贮存。休闲种植有利于土壤蓄水,夏季休闲土壤蓄水率可达22%,冬季休闲效果更加显著,土壤蓄水率高达48%[21]。苎麻冬季休闲栽培有利于麻地蓄水保水。二是实行轮作,种植豌豆、紫云英等豆科作物,豆科作物通过与根瘤菌共生固定空气中游离态氮,能改善土壤中氮素状况。以紫云英为例,每1 hm2紫云英可固定45~180 kg氮素;向土壤中翻压1 000 kg紫云英,可向土壤提供3.3 kg氮素、0.8 kg磷素、2.3 kg钾和120~150 kg新鲜活性有机质[22]。紫云英经翻埋腐烂后形成的活性腐殖质具很强的胶结、团聚能力,可使麻地土壤形成良好的团粒结构,提高土壤保水保肥性能。

通过覆盖栽培+少免耕栽培+休闲轮作栽培技术的运用,既减少了土壤水分和热量的散失,又减少了麻园的水土流失,培肥了地力,实现了抑蒸抗旱、保水保肥固土的功能。

3 结论和建议

坡耕地种植苎麻具有良好的水土保持效果,其原理如下:一是苎麻根蔸发达,固土能力强;植株生长速度快,生物产量高,新陈代谢快;根蔸具有“换蔸”的独特生长特性。二是栽培中广泛运用覆盖栽培、少免耕栽培和休闲轮作栽培的保护性耕作技术。苎麻水土保持效果超过经果林、水保林,坡耕地种植苎麻不仅能防止和减少水土流失,而且成本低,见效快,能缓解粮食与天然纤维生产争地的矛盾[7,9],经济效益和生态效益俱佳,对治理坡耕地水土流失具有广阔的应用前景。

在生产中,首先要广泛推广坡耕地种植苎麻以防治水土流失。国家已将苎麻列为防治水土流失的作物,计划在长江流域发展苎麻400万hm2[14]。除长江流域外,苎麻在我国分布较广,凡适宜苎麻生长的地区都可推广坡耕地种植苎麻。如果将适宜苎麻生长但不能种植粮食的坡耕地用来种植苎麻,不仅可以解决水土流失问题,还可使苎麻成为一个大产业。其次要建立坡耕地种植苎麻的水土保持技术体系,筛选优良的水土保持苎麻品种,推广苎麻保护性耕作技术,实现苎麻栽培的经济效益和生态效益双赢。

[1]周萍,文安邦,张信宝,等.坡耕地植物篱在水土保持中的应用[J].中国水土保持科学,2010,8(4):108-113.

[2]李小燕,杨永利.浅谈坡改梯工程在流域治理中的地位和作用[J].陕西水利,2008(7):139-140.

[3]李文华.长江洪水与生态建设[J].自然资源学报,1999,14(1):1-8.

[4]廖绵浚,张贤明.水土保持作物百喜草研究[J].中国水土保持科学,2003,1(2):8 -17.

[5]刘志,崔丽华.优良的水土保持经济作物——芦笋[J].水土保持应用技术,2007(6):42-43.

[6]谢玉英.豆科植物在发展生态农业中的作用[J].安徽农学通报,2007,13(7):150 -151.

[7]土小宁,陈书春.南方坡耕地的有效水土保持植物——苎麻[J].国际沙棘研究与开发,2007,5(4):45-48.

[8]卿太明.四川苎麻的开发利用现状与发展建议[J].中国水土保持,2008(2):41-42.

[9]魏刚,张中华,舒忠旭.依托资源优势 发展坡地苎麻 防治水土流失[J].中国麻业科学,2010,32(1):61-63.

[10]李宗道.麻作的理论与技术[M].上海:上海科学技术出版社,1980.

[11]逯弘炜,穆红波.关于亚热带地区夏覆盖作物对水分及养分保持效果的研究[J].水土保持应用技术,2006(1):19-20.

[12]毛长文,毛宗礼.苎麻生态产业的新地位、新机遇、新优势[J].湖北农业科学,2010,49(9):2307-2310.

[13]陈源泉,高旺盛,隋鹏.保护性耕作技术界定指标探讨[C]∥高旺盛,孙占祥.中国农作制度研究进展2008.沈阳:辽宁科学技术出版社,2008:280-284.

[14]熊和平.抓住天然纤维复苏契机推动我国麻类产业发展[J]. 中国麻业科学,2010,32(1):1 -4.

[15]揭雨成.中国西部地区苎麻、亚麻产业化发展的前景与对策[J].中国麻业,2001,23(2):38-43.

[16]毕伟.免耕法是防治耕地风蚀的有效途径[J].黑龙江水利科技,2009,37(4):235.

[17]刘巽浩.耕作学[M].北京:中国农业出版社,1994.

[18]黄细喜.土壤自调性与少免耕法[J].土壤通报,1987,18(3):111-114.

[19]丁元桂,王秀鹏,孙义春.提高大豆生产水平的技术引进与创新研究[J].农业与技术,2007,27(1):33-34.

[20]王玉玲,刘桂芝,王爱萍,等.少免耕之保护性耕作技术探究[J].现代农业科技,2008(11):252-254.

[21]Mc Gee E A,Peterson G A,Westfall D G.戈素芬,译.免耕旱地耕作制土壤蓄水率的研究[J].水土保持科技情报,1998(4):28-30.

[22]伍文初,孟庆金.稳定发展绿肥生产初探[J].广西农学报,2008(3):39-41.