互助县坡耕地水土流失综合治理调查

2013-09-08张桂兰

张桂兰

(互助县水利局,青海互助 810500)

互助县地处黄土高原、青藏高原交接地带,是青海省水土流失最为严重的县份之一[1]。全县土地总面积3 423.9 km2,水土流失面积2 470 km2,土壤侵蚀模数5 000~12 000 t/(km2·a),年输入湟水河泥沙1 235万t。全县80%以上的区域属旱作农业区,坡耕地面积广阔,是水土流失的主要源地之一,而水土流失和干旱缺水严重制约着当地农业和农村经济的发展,因此坡耕地综合治理是改善农业生产基础条件的根本措施和途径。

1 坡耕地治理情况

互助县有坡耕地37 277.21 hm2,占耕地总面积的51.23%,其中 < 5°、5°~ 10°、10°~ 15°、15°~ 25°、≥25°的坡耕地面积分别为 4 375.00、5 182.24、14 100.04、9 490.02、4 129.91 hm2,主要分布在沙塘川、哈拉直沟、红崖子沟、大通河、马圈沟、水磨沟等流域的沟坡地带。

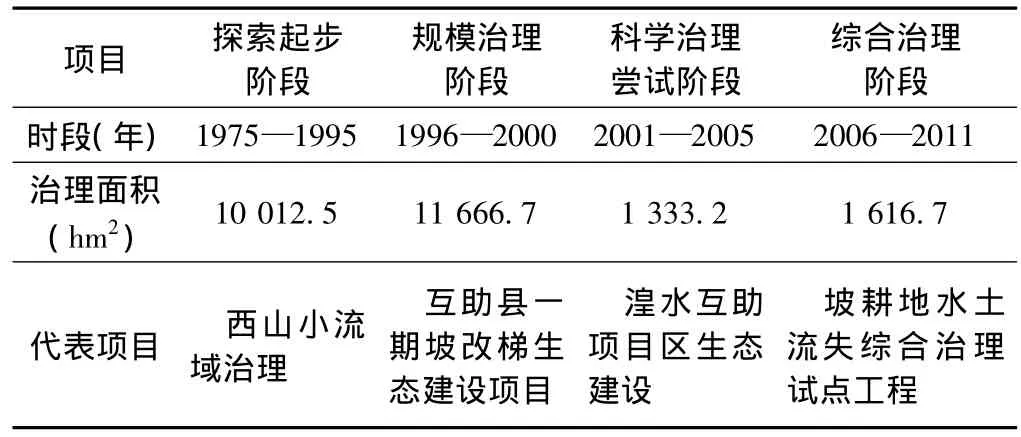

作为青海省坡耕地水土流失综合治理的典型示范县,自20世纪70年代起,互助县经历了探索起步、规模治理、科学治理尝试、综合治理4个大规模坡耕地治理阶段(表1),尤其是在综合治理阶段,取得了显著成效。

2 坡耕地治理效益调查

2.1 不同治理模式效益对比

水土流失综合治理能有效提高坡耕地的经济“三增”(增产、增收、增效)和生态“四保”(保水、保土、保肥、保墒)效益。在治理面积相同的条件下,对比传统配套模式(坡改梯+田间道路)和单一模式(坡改梯)的经济和生态效益。

表1 互助县坡耕地水土流失治理阶段

(1)配套模式。以2002年东山乡寺尔村150 hm2坡改梯+25 km配套田间道路治理项目为例,年增保土0.61万t、保水10.13万m3;年增产粮食(按粮食作物计)18.29万kg,以市场单价1.8元/kg计,年增收32.92万元;由于新修的田间道路畅通,当地180户(人口2 640人、劳力880人)将所饲养的216头(匹)大牲畜全部卖出,购置机械(手扶拖拉机、播种机、旋耕机、脱粒机)235台,农业生产机械使用率达到97.5%,年累计节省劳力8 800人次,剩余劳动力外出务工收益为44万元/a。综上,当年寺尔村采用配套模式总计增收76.92万元,人均增收291.40元。此外,坡改梯及配套项目实施后,该村农业生产基础设施得到了很大改善,农业、林业、畜牧、扶贫、交通等相关部门投资的项目及资金逐年增多,已成为东山乡首富村、流域治理示范村和全国绿化千乡万村示范村。

(2)单一模式。以与寺尔村一岭之隔的东山乡大泉村在1986年小流域治理实施的150 hm2坡改梯项目为例,年增保土、保水和增收效益与寺尔村相近;由于田间道路未及时配套,仅依靠原有的5.9 km田间小路进行人力+牲畜的原始农业耕作,当地的160户(人口2 134人、劳力857人)所饲养的234头大牲畜不能卖出,新型机械不能购置,农业生产机械使用率仅为32.4%,年累计节省劳力4 268人次,外出务工所得21.34万元。综上,当年大泉村采用单一模式总计增收54.26万元,人均增收254.26元。

两地相比,除去人口因素,大泉村年人均增收比寺尔村少37.14元。如今,大泉村的村民也认识到了田间道路建设在改善生产生活条件和促进经济发展方面的重要性。

2.2 治理经验

坡耕地水土流失综合治理是惠及民生的公益性事业,互助县始终坚持走“国家补、地方拿、群众筹”的路子。在项目实施中全面推行“五制”(项目法人制、监理制、招投标制、合同制、公示制),“三控制”(质量、投资、进度控制),完善建管机构和程序,确保项目顺利实施。在项目前期准备、施工、管理的各环节中,设计、施工、管理单位均充分尊重群众意愿,做好事前、事中、事后宣传和典型示范,提高群众对项目的认知度。农业、扶贫、财政部门和项目区所在乡(镇)积极引导群众调整种植结构,协调解决农产品产供销等环节存在的问题,使广大农民真正得到实惠,从而激发他们投入工程建设的积极性。

3 制约因素分析

互助县自实施小流域治理以来,部分离村庄近、交通方便、局部具灌溉条件的<25°坡耕地均实施了坡改梯,部分>25°的坡耕地实施了退耕还林,取得了较为明显的生态、经济、社会效益。但由于坡耕地面积大、治理项目有限、资金短缺等,全县仍有37 277.21 hm2坡耕地需要治理,包括≤25°的未进行治理或治理不完善的33 147.3 hm2坡耕地,>25°的拟实施退耕还林还草或进行第二类(草田轮作、间作与套种、带状间作、种植绿肥)保水保土耕作措施的4 129.91 hm2坡耕地。

经过调查和分析,互助县坡耕地水土流失综合治理主要存在以下几个制约因素:①水利设施配套薄弱、滞后及不足,梯田建成后灌排困难;②除4 275 hm2易修坡耕地外,剩余坡耕地地形复杂,施工难度大,单位面积投资较高;③农业、林业、畜牧、扶贫、水利等部门的项目、资金整合效应不足,部分群众对项目的认知度、参与度、支持度不高,对项目的前景发展仍持观望态度;④坡耕地综合治理项目来源少、渠道窄、投资小,满足不了农业基础设施发展需求。

4 坡耕地治理建议

互助县在坡耕地水土流失综合治理中取得了显著成绩,但也存在资金短缺、措施布局不合理、群众认知度不高、项目资金整合不足等问题,根据互助县的气候、地理、经济、社会条件,为今后的坡耕地水土流失综合治理提出几点建议。

(1)资金方面。建议国家和地方财政予以必要的支持和配套,增加投资并做到专项专用。如果互助县≤25°的33 147.3 hm2坡耕地全部实施坡改梯,则每年可保水2 237.44万m3(675 m3/hm2)、保土134.25万m3(40.5 t/hm2),保水量相当于县内41座大中小型水库总库容4 971.91万m3的45%、兴利库容3 533.28万m3的63.32%,保土量相当于41座水库淤积库容的7.18%,对于减轻土壤侵蚀,减少水库、骨干坝、涝池、渠道泥沙淤积,增强农业发展后劲具有重要意义,有利于县域生态体系建设的整体推进。

(2)治理技术方面。各乡(镇)应根据当地坡耕地地块大小、坡度和劳力等情况因地制宜、灵活治理,对于<5°的平地、土壤侵蚀强度为轻度、土壤有机质含量>2%的坡耕地,宜通过土地资源整合,调整产业结构,与农、林、牧各行业示范点、特色种植基地等相结合,提高单位面积产出率;对于5°~25°的缓坡地,应根据土质、土层厚度、位置高低、交通便利程度、是否有大田集流窖节灌和渠系配套、行业项目整合情况、群众意愿、乡村(近、中、长)期规划等自然、社会、经济条件等进行坡耕地整治,不适宜的可采取第二类保水保土措施(草田轮作、间作与套种、带状间作、种植绿肥)、第三类保水保土耕作法(深耕深松、增施有机肥、留茬播种)等措施提高单位面积产量;对于25°~35°的陡坡地,土壤侵蚀强度为中度、强烈侵蚀,土壤有机质含量为0.1%~0.5%,宜采取退耕还林还草或第二类保水保土耕作等,既能增加地面植被覆盖度,又能减轻水土流失,提高作物产量[2]。

(3)在坡耕地水土流失综合治理中,优化山、水、田、林、路布局,调整产业结构,发展特优产业。一些乡(镇)开创了适合自身农业发展的路子,如西山乡以坡耕地治理为基础,探索出了“坡改梯+田间道路+农田防护林+生态林草+退耕还林+骨干坝+水窖+涝池+渠系配套+节能日光温室+科技”的以坡改梯为主导措施的浅山旱作农业发展路子,有效提高了农业综合效益;蔡家堡乡注重思路创新,按照“坡改梯+田间道路+生态林业+玉米双垄全膜+大田集流窖节灌+马铃薯基地”的生态农业治理模式,全面推进流域开发治理,取得了较好的效果。

[1]徐尚辉,马国安.互助县西山流域沟道坝系工程建设经验[J].中国水土保持,2009(4):51-52.

[2]徐尚辉,林惠萍.互助县水土流失问题及其坡耕地水土综合整治的对策建议[J].中国水利,2009(16):42.