二甲醚中国专利数据统计分析

2013-09-07杨翔

杨 翔

(国家知识产权局专利局,北京 100088)

二甲醚(DME)作为一种新型的清洁燃料,可以由煤或天然气制取。二甲醚燃烧特性优异,废气排放低,是理想的汽柴油替代品,它的推广应用是缓解我国能源供应紧张的有效途径之一。二甲醚还是重要的化工原料,不仅用于许多精细化学品的合成,还可以作为合成汽油和烯烃的中间体、替代部分氯氟卤代烃用作抛射剂和制冷剂[1]。

二甲醚相关技术开发工作的开展需要关注行业内技术进展,而专利的申请和专利授权后的保护往往体现了技术创新和产业发展方向,因此专利是科研人员的重要参考资料,但国内对于二甲醚专利的分析却鲜有报道。

随着我国能源需求的上升以及煤化工技术的进步,二甲醚的产业投资和技术研发也成为热点。自1985年中国专利局开始接受专利申请以来,二甲醚相关专利逐年增多。

文章通过中国专利检索系统文摘数据库(CPRSABS)的检索,对1985—2010年间申请的二甲醚领域的专利文献进行简要分析,为二甲醚科研和相关产业发展规划提供参考。

1 专利数据准备

CPRSABS收录了1985年至今中国所有的专利文摘,CPRSABS数据包含的专利信息主要有中国专利著录项目、摘要、关键词、范畴分类和权利要求1等。

用“二甲醚”及其英文缩写“DME”于2012年12月19日在发明名称、关键词、摘要和权利要求1的范围内,对申请日期在2010年以前(包含2010年)的专利进行检索,命中1 191篇申请并公开的专利文献。

2 专利样本分析

2.1 专利类型及授权情况

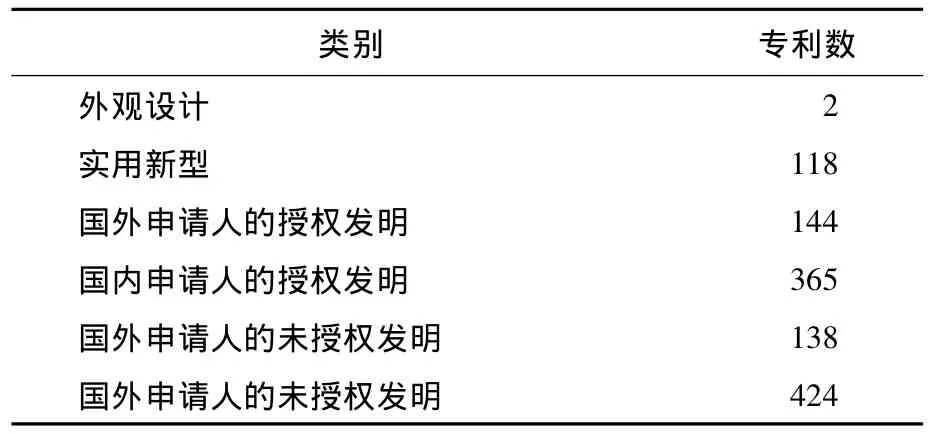

1 191篇专利文献中有2篇外观设计专利、118篇实用新型专利和1 071篇发明专利,详细数据见表1。

表1 二甲醚中国专利的授权情况

这些专利中,外观设计专利和实用新型专利的申请人全部为国内申请人,发明专利中有509篇授权发明专利和562篇未授权发明专利,国外申请人都选择了保护期更长、专利权更稳定的发明专利,以跨国保护其二甲醚技术,这体现了申请人对技术研发成本和技术更新周期的关注;国内申请人的二甲醚授权发明专利数和未授权发明专利数均大大超过国外申请人的相应专利数,这表明我国国内的二甲醚技术研发更加活跃,专利成果显著。

以下分析仅以1 189篇发明和实用新型专利为样本。

2.2 申请人类型分布

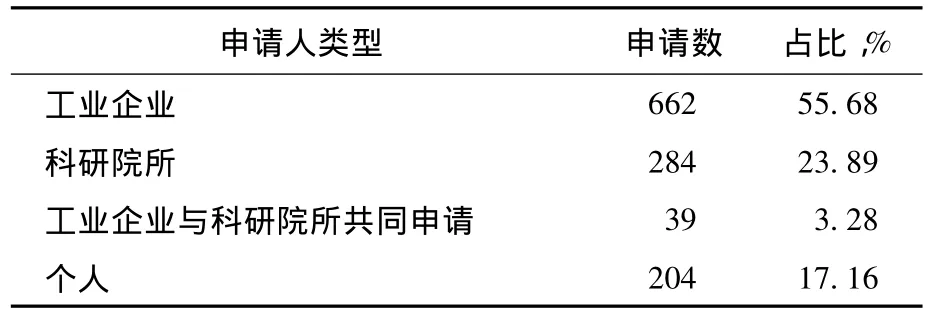

将申请人划分为工业企业、科研院所和个人,对1 189篇发明和实用新型专利进行申请人类型的统计分析,以揭示从事二甲醚研究的主体以及二甲醚中国专利申请人的情况,详细数据见表2。

表2 二甲醚中国专利申请人类型分布

从表2可以看出,工业企业是二甲醚开发应用的主体,其专利申请占申请总量的50%以上。

2.3 专利申请年度分布

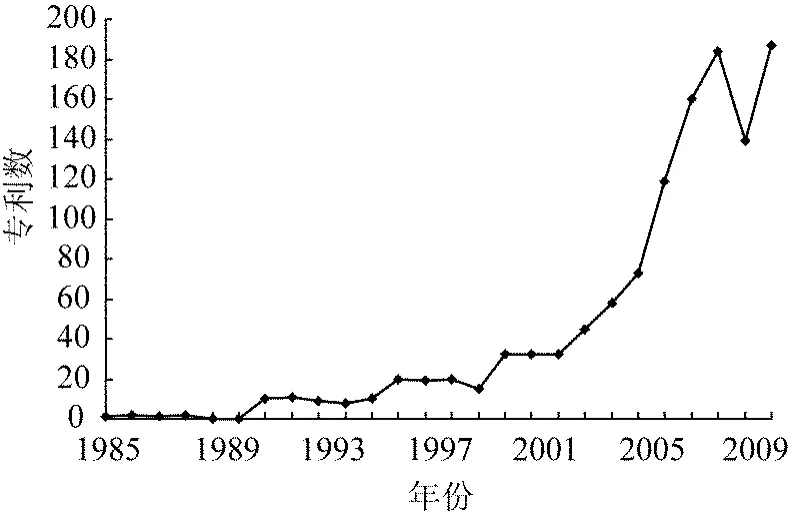

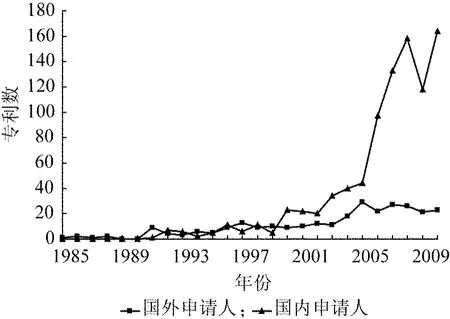

二甲醚中国专利申请的年度分布见图1。

图1 二甲醚中国专利申请年度分布

1990年以前二甲醚中国专利申请极少,仅在1985年出现了唯一一件来自纳幕尔杜邦公司的专利申请,但从2003年开始专利申请数猛增,2008年达到184,2009年有所回落,2010年又上升到187,是2002年的近6倍。

专利申请量持续增长显然是受二甲醚生产行业及其上下游产业发展的推动。进入21世纪后,国内石油供应缺口逐年加大,迫切需要寻找替代品,甲醇和二甲醚成了合理的选择。我国煤化工行业的快速发展促进了二甲醚生产的主要原料甲醇产量的上升和价格的下降,二甲醚产能开始猛增:2005年我国二甲醚产能仅120 kt,2006年攀升至445 kt,2007年蹿至2 200 kt,2008年进一步飙升至 4 360 kt[2]。

国内产业发展的需求带来了二甲醚技术研发投入的增加,相关专利申请数逐年上升。2008年爆发于美国的次贷危机扩散为全球性的金融危机,受此影响,二甲醚中国专利申请数也出现了波动。

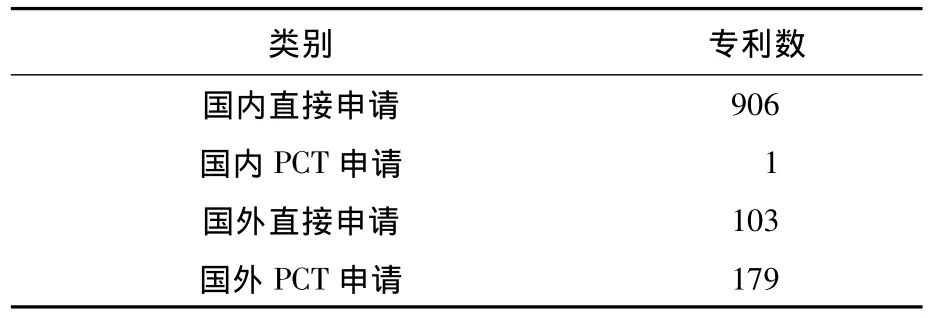

对国内与国外申请人进行统计,国内外申请人的二甲醚中国专利申请年度动态见图2。

图2 国内外申请年度动态

自1991年提出第1件二甲醚专利申请起,国内申请人的二甲醚专利申请数直到2000年才开始持续稳定并超过国外申请人,而2006—2010年,来自国内申请人的二甲醚中国专利申请量大大超出国外申请人。这些现象表明:我国二甲醚技术的专利保护虽起步较晚,但进步明显,申请人专利保护意识在不断增强。同时,专利申请量的增长也反映出近10年来在国民经济的发展及节能减排政策的推动下,我国二甲醚的科学研究以及开发进程正在加快。

2.4 直接申请与PCT申请数比较

不同途径的二甲醚中国专利申请情况见表3。

中国于1994年加入《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty),PCT申请是专利申请人进行专利国际申请以获得多个地域的专利保护的常用途径。

这1 189篇发明和实用专利文献中按照《专利合作条约》进入中国的PCT申请有180篇,而这180篇PCT申请中又只有一篇公开号为CN101238088A的发明专利是来自中国的,这说明绝大多数国内申请人未采用PCT申请来实现国际范围内的专利保护,对国际市场不够重视。这意味着由于没有及时在有着广阔市场的地区申请专利保护,大量专利技术的公开和科研资源的投入将不能换来应有的回报。相对于179篇来自国外申请人的PCT申请,另外还有103篇来自国外申请人的直接申请,其余则是国内申请人的专利申请。

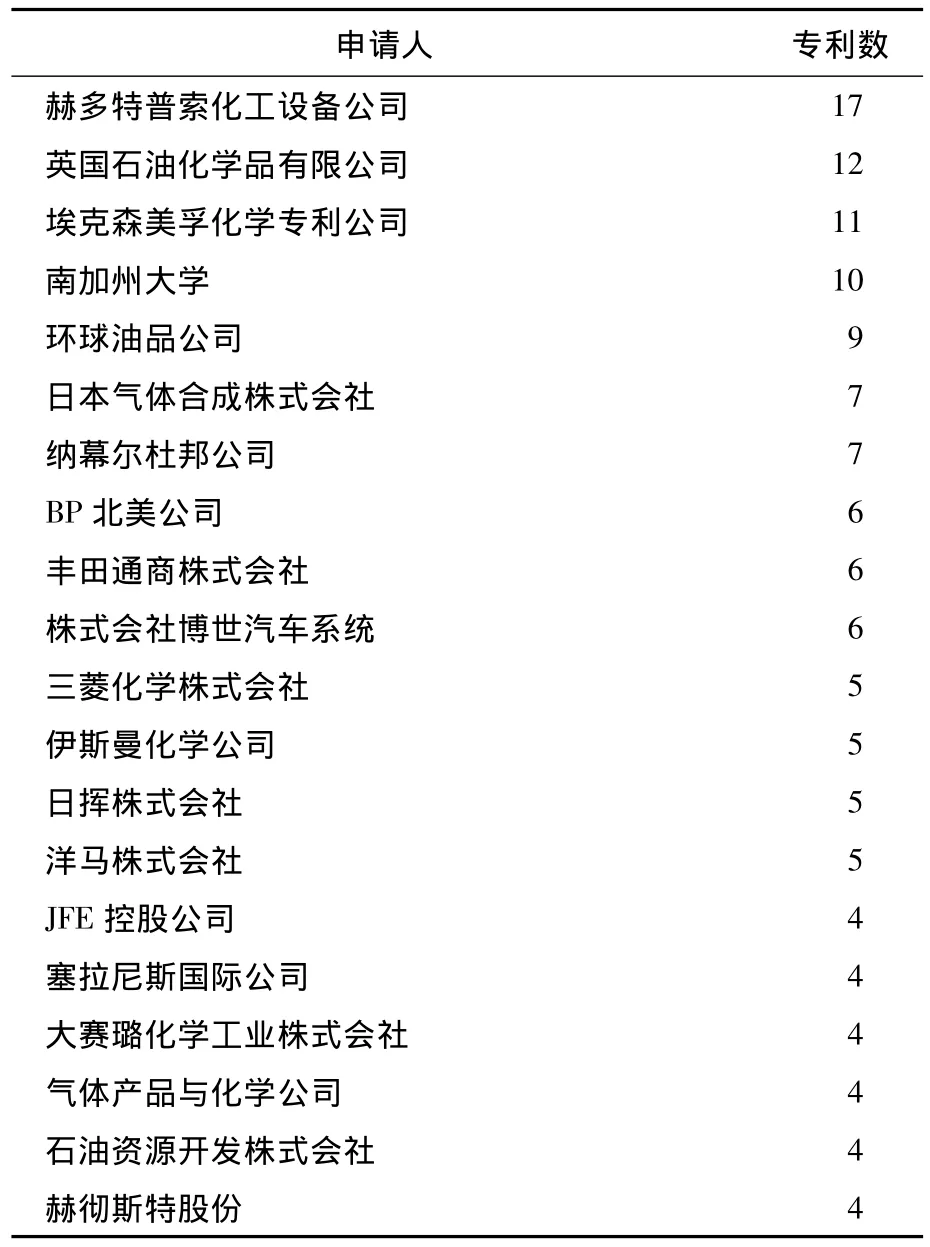

表3 不同途径的国内外专利申请

2.5 国外申请的来源地分布

对所有282篇国外申请人的专利进行所在国或地区分类,得到如表4所示的结果,其中来自美国和日本的申请就占了总数的60%,以上两国的PCT申请也占了总数的60%以上。由此可见,两国在二甲醚相关技术领域的研发能力明显较强,其申请人也十分注重跨国的专利保护。此外,大多数国家和地区的PCT申请专利数均多于直接申请,其中一些国家的二甲醚中国专利申请全部为PCT申请,这表明,这些国家的专利申请人已经进入了专利保护的国际布局阶段,并且更多地利用PCT申请介入中国市场。

表4 国外申请的来源地分布

2.6 国外申请的申请人分布

对所有282篇来自国外的专利申请进行申请人的统计分析,二甲醚中国专利申请数位列前20的国外申请人及其申请数见表5。

表5 专利申请数居前20位的国外申请人

由表5可知,丹麦的赫多特普索化工设备公司居于首位,而来自丹麦的申请也多出自于该公司,但美国和日本的二甲醚专利申请人则比较分散,这也说明二甲醚相关技术的开发在这两国是比较广泛的。另外,仅有一所大学——南加州大学位列前20,这表明相对于其他国外高校,该校在二甲醚技术领域的研究较为深入。

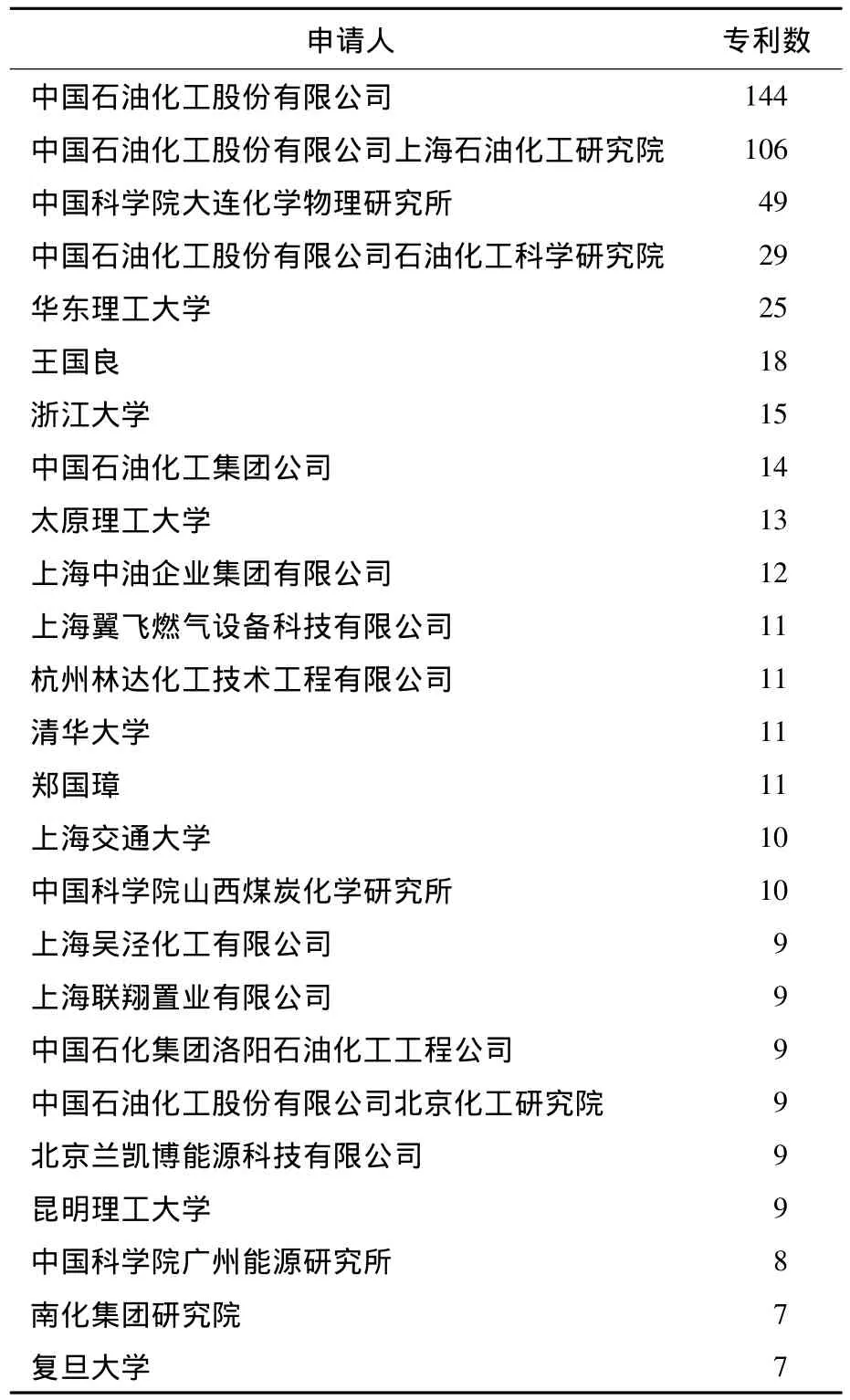

2.7 国内申请的申请人分布

对所有902篇来自国内的专利申请进行申请人的统计分析,二甲醚中国专利申请数居前25位国内申请人情况见表6。

由表6可见,中国石油化工股份有限公司和中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院的专利申请数居于前2名,并且均超过100,其中包含二者共同申请的专利,排除共同申请的重复专利数后,申请人名称中包含“中国石化”或“中国石油化工”的中石化系统企业在二甲醚方面的专利申请数为167,明显超过其他申请人。此外,由于申请人分散而未列入表格中的新奥集团及其下属企业的二甲醚专利申请为18件。

传统科研体制下资源集中的科研院所及高校仍在技术研发上占有重要地位,但工业企业由于迅捷的市场信息和市场竞争的需要,已经越来越多地参与到技术创新活动中,尤其是大型企业集团的科研实力更是不容小觑。

表6 专利申请数居前25位国内申请人

2.8 专利的IPC分类号分布

国际专利分类表(IPC)为发明和实用新型专利文献提供了共同的分类标准,对IPC分类号分布的分析,可以获知二甲醚中国专利的技术主题的具体分布情况。

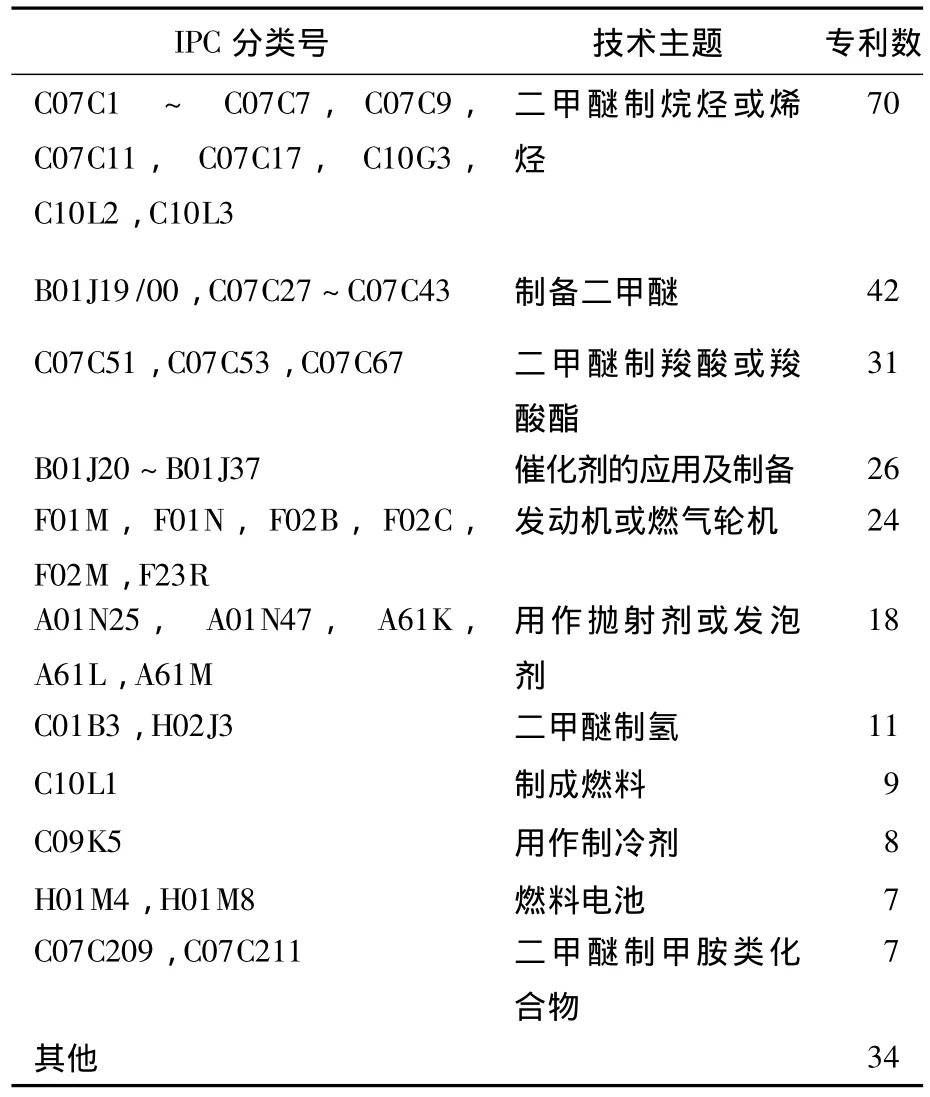

对所有282篇来自国外的专利申请的第1位IPC分类号进行统计,共有165个分类号,可见其分布是比较分散的,也说明国外申请人在二甲醚领域的研究比较深入。

对同一技术主题的分类号按小类或大组进行归类,结果如表7所示。

表7 国外申请的分类号及技术主题分布

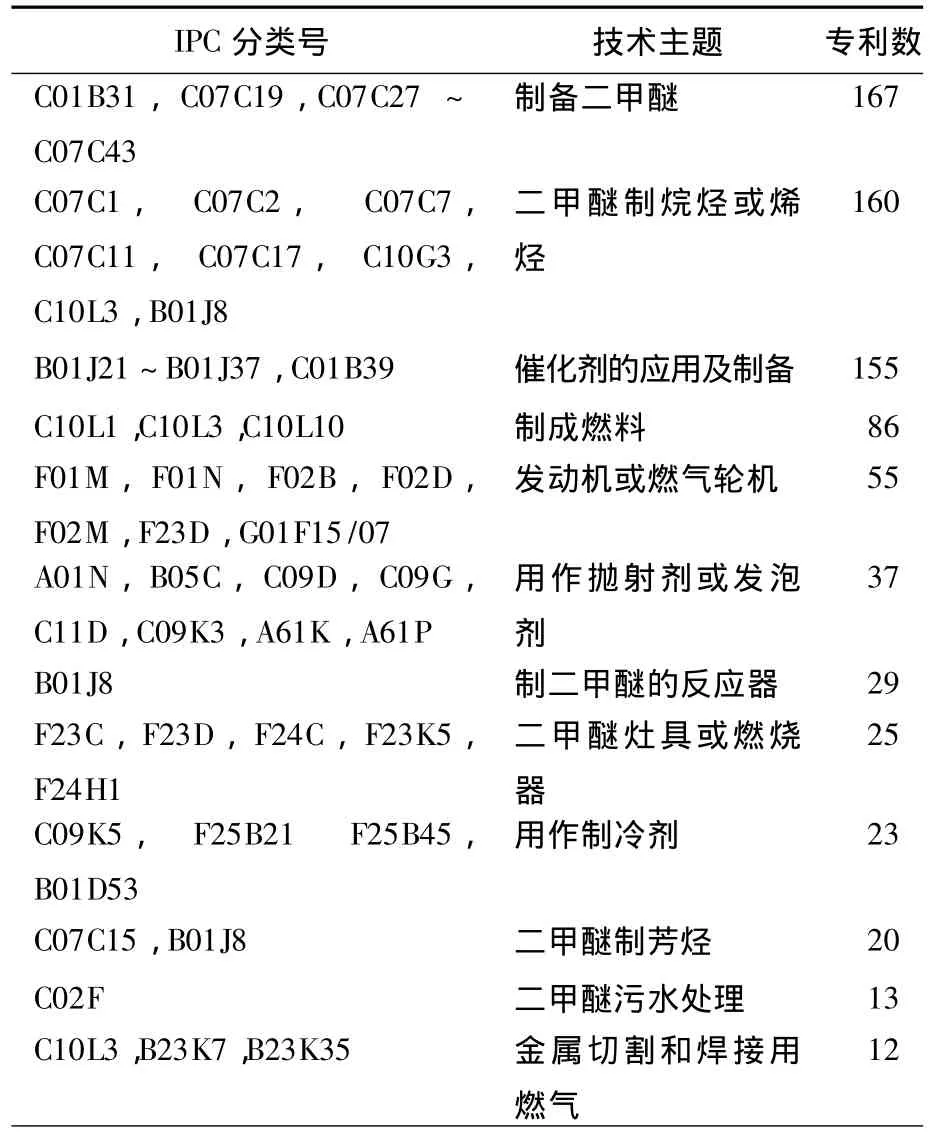

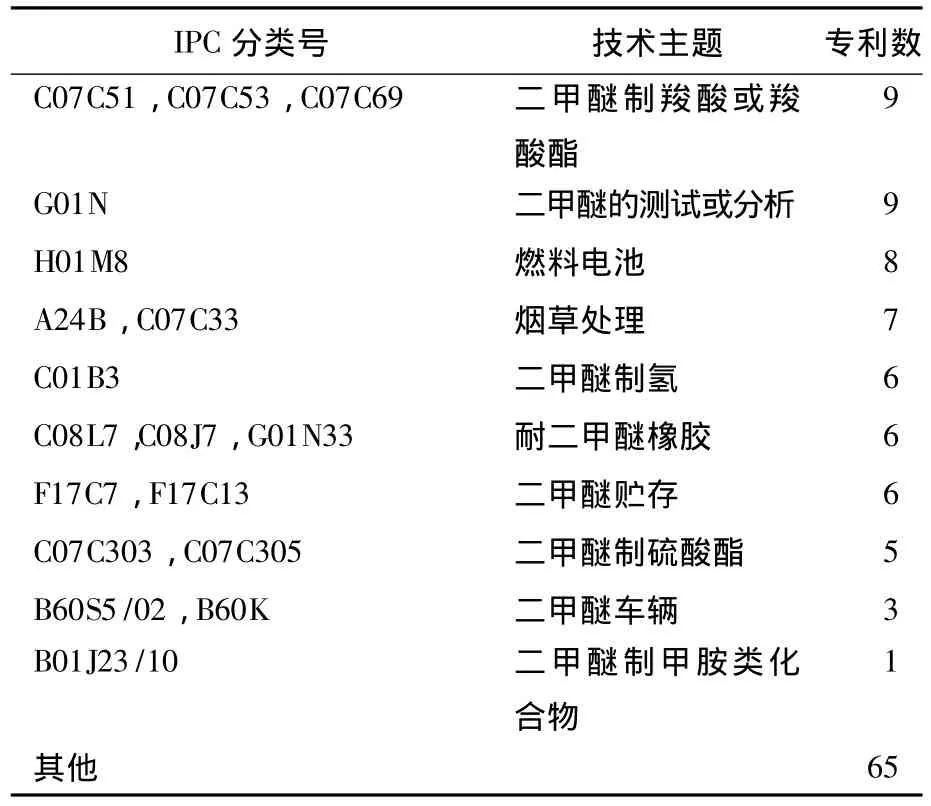

对所有907篇来自国内的专利申请的第1位IPC分类号进行统计,获得308个分类号,可见其分布是比较分散的,也说明国内申请人在二甲醚领域的研究角度更广。对同一技术主题的分类号按小类、大组或小组进行归类,其结果如表8所示。

表8 国内申请的分类号及技术主题分布

续表8

比较二甲醚中国专利国内外申请人在不同技术主题下的专利数发现:国外申请人在二甲醚技术的主要方面都有专利申请,国内申请人提出的二甲醚专利申请涉及的技术主题更广泛,包括二甲醚民用燃气和车用燃料的应用技术、二甲醚的测试分析技术和二甲醚污水处理技术等,但在二甲醚制甲胺类化合物和制羧酸或羧酸酯方面的专利数明显少于国外申请人;二甲醚制备技术、反应装置和催化剂的改进仍是研发重点,二甲醚燃料应用的相关技术还有很大的拓展空间,此外,作为新能源技术的二甲醚燃料电池的研究正在兴起。

在二甲醚项目相继建成投产后,如何释放国内二甲醚产能以实现能源替代和促进产业持续发展,已经成为当务之急。我国汽车产销量已居世界第一,减少废气排放和控制空气污染的呼声日渐高涨,作为煤基清洁燃料的二甲醚最大消费需求还是在车用燃料和民用燃气上,虽然已有3个二甲醚行业标准和2个二甲醚国家标准颁布并实施,但技术上的不完善仍制约着二甲醚的大规模应用,除了产业政策的正确引导外,科研机构应当在二甲醚燃气和燃料的安全应用和贮存输送等配套技术方面进一步扩大研究,根据政策制定技术发展路线,开展企业和科研院所的合作,积极稳妥地同步推进专利申请工作,更进一步地参加起草行业标准或国家标准。

3 结论

(1)二甲醚的发明专利远多于实用新型和外观设计专利,国外申请人仅申请二甲醚的发明专利;

(2)工业企业已成为二甲醚专利的主要申请人,正在成为技术开发的主要力量;

(3)国内申请人在二甲醚中国专利的申请量逐渐增多,尤其在2006—2010年间,国内申请人的二甲醚中国专利申请量远远超过国外申请人,而且其中以中石化系统企业的申请为多;

(4)国外申请人的专利申请更多的是通过PCT申请进入中国,申请人主要来自美国、日本、德国、丹麦和英国;

(5)作为清洁燃料的二甲醚在民用燃气和车用燃料方面的应用仍处于初始阶段,其安全应用和配套技术将是今后技术开发的重点。

[1]应卫勇,曹发海,房鼎业.碳一化工主要产品生产技术[M].北京:化学工业出版社,2004:45-48.

[2]松文.二甲醚应用与发展现状[J].精细化工原料及中间体,2011(7):22-24