政治关联与民营上市公司董事会的家族介入

2013-09-07胡旭阳

胡旭阳

(浙江财经学院金融学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

民营企业的政治关联对关联企业的经济影响是近几年国内学者比较关注的问题。现有文献提供的证据表明,政治关联对关联企业绩效的直接影响具有两面性:一方面,政治关联通过形成与政府的良好关系给关联企业带来如下的经济利益:融资便利(余明桂等,2008)[1]、税收优惠(吴文锋等,2009)[2]等好处,进而对企业绩效产生积极影响。另一方面,政治关联也是有成本的,这种成本对关联企业绩效产生负面影响。郭剑花等(2011)[3]发现,政治关联企业的雇员规模、雇员成本要显著高于非关联企业,关联企业需要承担额外的社会职能,从而增加企业负担。

然而政治关联对关联企业的影响不仅仅体现在直接的收益和成本方面,它还对关联企业的公司治理结构产生影响。Fan,Wong&Zhang(2007)[4]发现,中国国有企业部分私有化后,高管的政治关联(主要指企业高管来自政府部门)对企业上市后的绩效带来不利影响,而这种不利影响与政治关联对公司治理机制的不利影响有关,因为政治关联降低了关联企业董事会的职业性和独立性。游家兴等(2010)[5]发现,特别处理(ST)上市公司高管的政治关联度越高,因业绩低劣而被迫离职的可能性越小。他们认为高管拥有的政治资源成为其构筑职位壕沟的资本,弱化了公司治理对高管应有的监督和约束。雷光勇等(2009)[6]发现,在政府干预高、法治水平低的地区,政治关联企业倾向于选择低质量的审计师,无政治关联的上市公司倾向于选择高质量的审计师来传递自身良好公司治理结构的信号。显然,政治关联的这种影响对关联企业绩效的作用是间接而又长期的。而本文拟通过分析民营上市公司实际控制人的政治关联与实际控制人家族对关联企业董事会的介入情况来深化关于政治关联对公司治理结构影响方面的研究。

二、政治关联、控制权私人收益与民营上市公司董事会的家族介入

(一)政治关联与控制权私人收益

控制权私人收益是拥有控制权的股东单独享有的、而不是按股权比例在所有股东之间分享的任何有价值的资源,它可以是货币形式的,也可以是非货币形式的(Dyck&Zingales,2004)[7]。现有研究文献强调公司治理结构和中小投资者利益的法律保护对控制权私人收益大小和实现途径的影响,而较少关注企业的政治关联与控制权私人收益之间的关系。本文认为,在中国转轨背景下,政治关联影响民营企业控制权私人收益的规模和实现途径。

政治关联是指企业高层与政治人物或政府官员的密切关系(Faccio,2006)[8],在中国转轨背景下,民营企业政治关联主要表现为民营企业高层的政府背景和民营企业家的参政议政。本文认为,政治关联通过以下四种途径影响关联民营企业控制权私人收益的规模。

第一,政治关联的货币化收益增加了控股股东可转移的资源。现有研究表明,政治关联可以给关联企业带来货币形式的收益,具体来源包括:其一,通过促进关联企业发展而产生的货币化收益。政治关联缓解了民营企业成长中的资金约束(余明桂等,2008)[1]、帮助民营企业克服行业准入的行政壁垒(罗党论等,2009)[9],这都有助于民营企业的成长,从而产生货币化的收益。其二,来自于政府的直接经济利益。政治关联企业享有优惠的税收政策(吴文锋等,2009)[2]和政府补贴(郭剑花等,2011)[3],这也构成了政治关联的货币化收益。而政治关联带来的上述货币化收益增加了控股股东可转移的资源,为控股股东攫取更多的控制权私人收益提供了可能。

第二,政治关联的非货币形式收益直接构成了民营上市公司实际控制人的控制权私人收益。除了货币化收益之外,政治关联还能给企业家带来非货币形式的收益。作为中国转轨背景下民营企业政治关联的重要表现形式,民营企业家参政议政增加了企业家的个人声望和声誉,有助于提高企业家的政治地位和社会地位(邬爱其等,2008)[10],这构成了政治关联的非货币形式收益。

第三,政治关联制约了资本市场对控股股东隧道行为的监督和惩罚作用,降低了控股股东获取控制权私人收益的成本。通过转移定价、贷款担保等形式从上市公司输送利益的“隧道效应”是大股东实现控制权私人收益的重要途径(Johnson等,2000)[11],但大股东上述行为会受资本市场的制约。这是因为,如果大股东通过上述途径侵害中小股东的利益,那么公司股票价格会下跌,而股票价格下跌使上市公司在股票市场的融资成本上升或根本无法融资。

但政治关联降低了股票市场对大股东利益输送行为的制约作用。大量的经验证据表明,政治关联便利关联企业从银行获得贷款(余明桂、潘洪波,2008;吴文锋等,2008)[1][2]和股票融资(胡旭阳、刘安超,2011)[12];而且政治关联企业可以获得地方政府更多的财政补贴,增加了公司的融资来源,同时提升了银行贷款的安全性(潘红波、余桂明,2010)[13]。这样关联企业对股票市场融资的依赖性下降,来自股票市场对大股东侵害中小股东利益行为的监督和抑制作用降低。

第四,政治关联降低了政府监管部门对控股股东侵害中小股东利益行为的惩罚和威慑。许年行等(2012)[14]认为,有政治关联的违规上市公司,越有可能利用政治资源来干预、阻挠和拖延监管部门的调查,而且他们提供的经验证据表明,政治关联削弱了我国中小投资者保护法律制度的执法效率:其一,政府监管部门对政治关联公司的违规查处存在时滞效应,其查处周期显著长于无政治关联公司;其二,政治关联公司高管的被迫离职率显著低于无政治关联公司。

以上的分析表明,政治关联主要通过两种机制影响控制权私人收益:第一,政治关联带来的货币和非货币形式收益直接成为控制权私人收益的组成部分;第二,政治关联降低了资本市场和政府监管对控股股东侵害中小股东利益行为的制约和惩戒作用,间接影响控制权私人收益。

(二)控制权私人收益与民营上市公司董事会的家族介入

控制权私人收益是影响企业创始人或企业家在企业公开上市后是否保留控制权的关键因素。Zingales(1995)[15]认为,控制权私人收益越大,企业家在企业上市时更可能保留企业控制权;而Demsetz和Lehn(1985)[16]认为,那些能够给股东带来更高非货币形式收入的企业,股权更加集中。Burkart等(2003)[17]认为,法律制度对中小投资者的法律保护越差,控制权私人收益越大,企业创始人更可能选择家族成员而非职业经理人来管理和控制企业,企业代际传承呈现家族锁定。

由此可见,控制权私人收益越大,企业家越可能保留企业控制权,进而影响企业的公司治理结构。由于政治关联增加了关联企业控股股东可获得的控制权私人收益,因而对于政治关联企业,企业家在企业上市后更可能保留企业控制权。

对于上市公司而言,董事会是公司最重要的权力机构,它负责企业战略的制定和高层管理人员的任免、考核,因而大股东对董事会的介入和控制是其控制权的重要体现。

Chrisman等(2012)[18]认为,家族成员对企业管理和控制权的介入提供了家族影响企业行为的合法性和能力;家族通过管理和董事会对企业的介入程度越高,家族追求非经济目标的合法性越高、能力越强,而控股股东追求货币和非货币形式的控制权私人收益是企业的非经济目标。

Anderson&Reeb(2004)[19]认为,董事会结构是影响控股股东攫取控制权私人收益的关键因素。董事会中家族成员的比例越高,家族对企业决策的影响越大,这种董事会结构便利家族的掠夺行为。因而家族成员对董事会的介入是企业家保留和实施控制权进而获得控制权私人收益的重要举措。由此可见,控股股东对上市公司董事会的介入是其体现控制权的重要标志。

民营上市公司的最终实际控制人为自然人,民营上市公司控制人及其家族成员对公司董事会的介入是有效实施控制权的重要途径。因而,在其他条件相同的情况下,政治关联带来的控制权私人收益越高,民营上市公司的实际控制人及其家族成员越可能通过介入上市公司的董事会来实现控制权私人收益,进而导致民营上市公司的治理家族化。

综上,本文提出如下理论假设:政治关联与民营上市公司董事会的家族介入正相关,实际控制人政治关联度越高,民营上市公司董事会中家族成员的人数越多、比例越高。

三、研究设计

(一)研究样本

本文以2010年沪深两市的民营上市公司为研究对象,在剔除了ST公司、实际控制人不是自然人(实际控制人为上市公司、集体企业)的民营上市公司后,研究对象包括901家民营上市公司,其中上海证券交易所样本数199家,深证证券交易所样本数702家。

(二)变量及数据来源

1.解释变量。本文主要以民营上市公司实际控制人是否当选人大代表或政协委员来表示民营企业的政治关联,并以变量pc来表示。如果民营上市公司实际控制人当选全国、省级、地市级、县级人大代表或政协委员,则pc分别取值为“4”、“3”、“2”、“1”,否则取值为“0”。

对于民营上市公司实际控制人当选人大代表(或政协委员)的数据,作者首先从国泰安CSMar数据库获得民营上市公司实际控制人及其简介资料;然后通过百度搜索引擎对关键字“实际控制人姓名+人大代表(政协委员)+公司注册地”进行搜索;最后确定实际控制人是否当选人大代表(或政协委员)及其级别。

2.被解释变量。在理论假设的检验中,本文分别以董事会中家族成员的数量和比例来表示实际控制人家族对上市公司董事会的介入情况。所谓家族成员是指民营企业实际控制人本人及配偶、子女及其配偶、父母亲(及其兄弟姐妹)、岳父岳母、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子及侄女。该数据根据上市公司2010年报通过手工收集。变量B_fam1表示董事会中家族成员的人数,变量B_fam2表示董事会中家族成员的比例。

3.控制变量。除了政治关联之外,还有其他许多因素可能会对上市公司的董事会结构产生影响,为此本文控制以下因素,以尽可能降低由遗漏变量带来的内生性问题对结论的影响:

第一,实际控制人持有的现金流所有权比例(ownership)。实际控制人持有的所有权是家族介入上市公司董事会的合法性基础,持有的现金流所有权比例越高,控制人家族对上市公司介入的合法性越高,因此该变量的预期符号为正。

第二,实际控制人的年龄(age)。随着实际控制人年龄的增加,代际传承问题逐步凸显,企业的控制权和管理权逐步向下一代转移,从而导致更多的家族成员出现在董事会中,该变量的预期符号为正。

第三,民营上市公司的规模(asset)。本文以总资产来表示民营上市公司的规模,并取自然对数以降低异方差的影响。

第四,独立董事的数量(indep)。该变量的预期符号为负,即独立董事的数量越多,董事会家族化程度越低。

第五,上市公司所处地区市场化程度,以变量m_index来表示。以樊纲等所著的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程报告(2007)》给出的2005年中国各地区市场化总体评分作为市场化指数的衡量标准。

第六,行业因素。本文按证监会2001年发布的《上市公司行业分类指引》,剔除金融、保险业,将行业分为20类,其中制造业包含10个子行业。本文行业虚拟变量的符号为Indi,(i=1,…,19),共有19个虚拟变量。

此外,本文还控制以下因素的影响:实际控制人拥有的投票权与现金流所有权之差(以变量diver表示)、上市公司的职工数(employee)并取自然对数、董事会规模(t_director)、上市公司高管总人数(t_manager)、上市的时间(l_time)、资产负债率(ratio)、上市公司的董事长是否兼任总经理(dual)。上述数据主要来源于国泰安CSMar数据库。

四、实证分析结果

(一)相关性分析结果

表1 变量的相关性分析结果

表1是被解释变量与解释变量、部分控制变量间的相关性分析结果。变量pc与变量B_fam1、B_fam2的相关系数分别为0.098(1%水平显著)、0.054(5%水平显著),这说明民营上市公司实际控制人的政治关联度与董事会家族化程度正相关,与理论假设的预期相一致。

此外,变量pc还与变量age、asset、l_time、indep、employee、diver存在正相关关系(均在1%水平显著),而与变量ownership存在显著的负相关关系。

(二)理论假设的检验

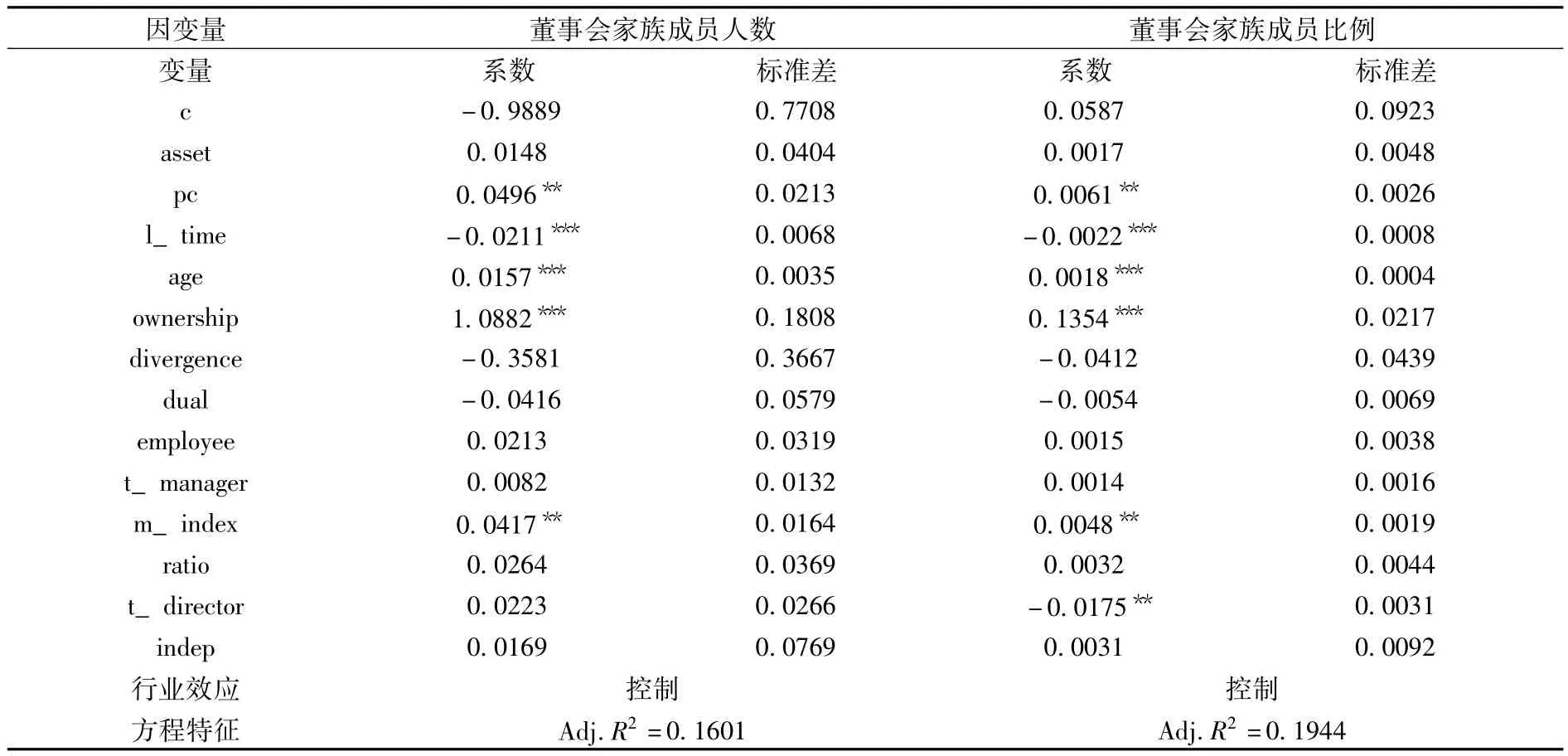

表2的第二、三列是因变量为董事会中家族成员人数的回归分析结果。多元线性回归模型分析结果表明,变量pc的系数为0.0496(5%水平显著),这说明民营上市公司实际控制人的政治关联度与董事会中家族成员人数成正比。表5的第四、五列是因变量为家族成员占董事会人数的比例。多元线性回归模型分析结果表明,变量pc的系数为0.0061(5%水平显著),这说明民营上市公司的政治关联度与家族成员占董事会人数比例之间呈正相关关系,实际控制人的政治关联度越高,家族成员占董事会的比例越高。以上的实证结果与理论假设相一致。

表2 政治关联与民营上市公司的董事会家族化回归分析结果① 由于家族成员人数为正整数,董事会中家族成员比例最小值零,采用线性回归模型可能会影响论文的结论,而改用泊松回归模型和Tobit回归模型来检验上述假设并未影响结论,限于篇幅限制而未给出具体分析结果。

(三)内生性分析

以上的实证分析结果表明,实际控制人的政治关联与民营上市公司董事会家族化之间存在显著的正相关性。但内生性问题可能会影响本文的结论,这种内生性源于反向因果关系。

由于政治关联能够给企业带来经济利益,企业均有动机建立政治关联。但不同类型的企业建立政治关联的难易度是不一样的,相对于公众持有公司,家族企业更可能与政治人物建立长期的关系。由于公司高层的更迭使得政治人物与公众持有公司难以达成长期交易,而家族的延续性和家族所持有的财富增加了政治市场交易中家族承诺的可置信度,从而有助于家族与政治人物之间形成重复博弈,建立政治关联。因而上述正相关关系可能可是反向因果关系造成。本文采用工具变量来解决内生性问题对结论的可能影响。

本文以民营上市公司的总资产和雇员人数作为工具变量。现有的研究文献表明,民营企业的资产规模越大、雇员水平越高,民营企业家越可能当选人大代表或政协委员;另一方面,每个家庭的人数相对固定,不会随企业规模扩大而增加;换而言之,家庭规模相对于企业规模和雇员水平来讲是外生的。本文采用Sargan统计量来检验工具变量的有效性(被解释变量为董事会中家族成员的比例)。利用所有外生变量对2SLS回归残差进行回归得到的可决系数为0.00059,样本数为901,Sargan统计量为0.5139;而在原假设条件下该统计量服从自由度为1(2个工具变量,1个内生变量)的卡方分布,自由度为1的卡方分布在10%水平显著的值为2.706,因而我们不能拒绝工具变量是外生的假设。表3的2-3列、4-5列为被解释变量分别是董事会中家族成员数量、比例的IV-2SLS分析结果表明。

在表3的2-3列中,变量pc的系数为0.1768(5%水平显著),在表3的4-5列中,变量pc的系数为0.0185(5%水平显著),这表明,在考虑内生性问题后,民营上市公司的政治关联与董事会的家族介入之间的正相关关系仍成立。

表3 董事会家族化的内生性问题

五、结论及其不足

现有研究文献表明,控制权私人收益越高,企业家在企业上市后越倾向于保留企业控制权,而对公司董事会的介入是有效实施控制权和获得控制权私人收益的重要途径。对于中国转轨过程中的民营上市公司而言,政治关联通过提升控制权私人收益而促进关联企业的公司治理家族化:政治关联带来的货币和非货币形式收益增加了控制权私人收益的规模,同时政治关联降低了资本市场和政府监管部门对控股股东通过隧道效应实现控制权私人收益的监督和惩罚。本文的实证研究提供了支持上述理论假设的经验证据:在控制其它因素的情况下,民营上市公司的政治关联度与实际控制人的家族成员对公司董事会的介入程度正相关,实际控制人的政治关联度越高,民营上市公司董事会中家族成员的人数越多、比例越高。

本文从理论上分析了政治关联通过影响控制权私人收益进而导致公司治理家族化的机理,但如何度量控制权私人收益也是实证研究中面临的难题,本文试图通过控制尽可能多的其他影响因素来间接解决上述问题,但遗漏变量产生的内生性问题仍可能对论文的结论产生影响。

[1]余桂明,潘红波.政治关系、制度环境与民营企业银行贷款[J].管理世界,2008,(8).

[2]吴文锋,吴冲锋,芮萌.中国上市公司高管的政府背景与税收优惠[J].管理世界,2009,(3).

[3]郭剑花,杜兴强.政治关联、预算软约束与政府补贴的配置效率——基于中国民营上市公司的经验研究[J].金融研究,2011,(2).

[4]Fan,P.H.J.,T.J.Wong & Zhang,T.Politically connected CEOs,corporate governance and post- IPO performance of China’s newly partially privatized firm [J].Journal of Financial Economics,2007,84(2),pp.330 -357.

[5]游家兴,徐盼盼,陈淑敏.政治关联、职位壕沟与高管变更——来自中国财务困境上市公司的经验证据[J].金融研究,2010,(4).

[6]雷光勇,李书峰,王秀娟.政治关联、审计师选择与公司价值[J].管理世界,2009,(7).

[7]Dyck,A.andZingales,L.Private Benefits of Control:An International Comparison [J].Journal of Finance,2004,59(2),pp.537-600.

[8]Faccio,M.Politically-connected firms[J].American Economic Review,2006,96,pp.369-385.

[9]罗党论,刘晓龙.行业壁垒、政治关系与企业绩效[J].管理世界,2009,(5).

[10]邬爱其,金宝敏.个人地位、企业发展、社会责任与制度风险:中国民营企业家政治参与动机的研究[J].中国工业经济,2008,(7).

[11]Johnson S.,R.La Port,F.Lopez-de-Sialnes and Shleifer,A.Tunneling [J].American Economic Review,2000,90,pp.22-27.

[12]胡旭阳,刘安超.政治关系与民营企业的首次公开发行市场准入[J].财经论丛,2011,(4).

[13]潘红波,余明桂.政治关系、控股股东利益输送与民营企业绩效[J].南开管理评论,2010,(4).

[14]许年行,江轩宇,伊志宏,袁清波.政治关联影响投资者法律保护的执法效率吗?[J].经济学(季刊),2013,12(2).

[15]Zingales,L.Insider ownership and the decision to go public[J].Review of Economic Studies,1995,6,pp.425 -448.

[16]Demsezt,H.& Lehn,K.The structure of corporate ownership:cause and consequence [J].Journal of Political Economy,1985,93(6),pp.1155-1177.

[17]Burkart,M.,F.Panunzi& Shleifer,A.Family firms[J].Journal of Finance,2003,58(5),pp.2167 -2201.

[18]Chrisman,J.J.,J.H.Chua,A.W.Pearson& Barnett,T.Family Involvement,Family Influence,and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2012,March,pp.267 -293.

[19]Anderson,R.C.&Reeb,D.M.Board composition:balancing family influence in S&P 500 firms[J].Administrative Science Quarterly,2004,49,pp.209 -237.