固阵地 强堡垒 带民富——正蓝旗基层党组织建设纪实

2013-09-06

文/本刊记者特古斯周居霞胡丽莉

正蓝旗旗委把加强农村牧区基层党建工作作为富民强旗的基础工程来抓,坚持把改革开放、经济发展的成果更快更及时更大力度地惠及广大农牧民,提出了“抓典型、做示范、强引领、促提升”的基层党建工作思路,总结提升了“232”推进基层党建工作法。从去年开始的“双百公里”基层党建创新长廊工程,计划用3年时间将207国道、呼海通道两侧的56个嘎查村建设成为基层党建、新农村新牧区建设和特色产业发展示范群体。其效果如何?令人期待。记者决定沿“双百公里”一探究竟。

团结和谐寻富路

宝绍岱苏木扎鲁特嘎查曾是贫困嘎查,上世纪80年代平均3人1头牛,1人3只羊。今天的扎鲁特,一座座牧民新居、一处处新建棚圈点缀在草原上。党支部书记乌日图介绍,这些新房和棚圈是近年来国家农牧业开发项目和“232”推进工作中各级领导帮扶的成果。2009年,支书乌日图、嘎查长孟克被选为新一届“两委”带头人,一班人团结协作,积极探索牧民增收致富的好办法。

嘎查于2009年争取到旗里15万元扶贫款。这笔钱怎么花,干部和群众的意见不一样,有的申请救济,有的想大家均分。而乌日图和孟克却另有想法。乌书记说,许多牧民常年借3-4分的高利贷,形成养羊还贷,再养再借再还的恶性循环。如果把这笔钱作为扶贫互助基金,以10个月为期,以一分利息贷给牧民买基础母牛,第二年将基金拿回来再分配给下一批牧民,以滚动扶贫的方法让牧民摆脱高利贷,走上良性发展之路。

于是他们召开“两委”班子联席会统一思想,而后又召开浩特长会,十个浩特长思想统一后,分别回去做牧民工作,待条件成熟,召开牧民大会举手表决。通过4年努力,扶贫互助资金已发展到35.36万元,更重要的是有了互助基金,牧民到信用社贷款也容易了。

通过成功解决了这一重大事项,党支部从中悟出道理并形成一套工作模式,称为“一提两议再决”工作法,即重大事项或议题,两委先提出意见,两委和浩特长分别议一次,然后拿到群众大会上表决。既体现了班子的主导思想,也表达了群众意愿,符合“四议两公开”的议事规则。乌书记说:“只要班子团结,真心为牧民办事,就能赢得群众理解和支持。”

“一提两议再决”工作法也在实践中不断完善。2011年,嘎查争取到4个棚圈建设项目,却有65户提出申请,议决困难。支部按群众提议,采取了抓阄的办法。结果,抓到的户不是真正需要棚圈的户。第二年嘎查又争取回16个棚圈项目,总结上次教训,支部引导大家在广泛征求群众意见、反复协商的基础上分给了真正需要棚圈的牧户。嘎查近年来共争取回农业综合开发、危房改造、棚圈建设等项目资金一千多万元,“两委”用“一提两议再决”的办法,做到了分配顺利、群众满意。

扎鲁特嘎查人均草场240亩,支部决定引导牧民卖掉对草场破坏大的羊而发展育肥牛,并成立4个肉牛育肥合作社,建了2个1000平方米肉牛育肥点,将社员的草场集中起来合理使用,组织剩余劳力出去打工,并给外出打工家庭一些补贴。

几户外出打工的牧民将草场租给外来户放牧,造成超载过牧使草场沙化。支部动员牧户将草场收回,利用农业综合开发项目,围封了4000亩草场,建了高产饲料基地、棚圈、青贮窖等基础设施,使全嘎查形成种、养、运、服务等良性发展的产业链条。如今,全嘎查人均纯收入8600元以上,由后进变成了先进。今年换届选举,支书和嘎查长都以全票和高票获得连任。

返乡创业带头人

一泓碧水镶嵌在青青草原,倒映着蓝天白云,宝绍岱苏木查干淖尔嘎查就坐落在美丽的查干淖尔湖边。嘎查两委办公室兼活动室宽敞漂亮,大门旁除了两委的牌子,还挂着北京车友俱乐部、呼和浩特民族学院环境监测与治理技术专业实践基地、农村牧区创业基地的牌子。在活动室里,“大学生环保社会实践暨千名青年环境友好使者启动仪式”和“嘎查牧民种养培训班”的大红会标令人联想着当时的盛况,草原书屋的墙上和橱柜里摆得满满当当都是各种奖状、奖证。

今年45岁的嘎查党支部书记额日和木毕力格,矫健干练,充满活力。他1992年大学毕业后,在二连浩特市闯天下,父亲去世后,他遵从父亲遗愿,回乡成家、创业。回来时他两手空空,父亲只给他留下30只羊,如何干法?正在一筹莫展之际,媳妇家草场旱灾,将300只羊转给他代养,这成了他创业的本钱,很快成了嘎查首富。谁家有困难、哪个孩子交不上学费,他都慷慨相助,逐渐成了牧民的主心骨。2003年他被选为嘎查长,后来当选党支部书记。面对家乡的贫困,他决心探索一条带领群众共同致富的路子。

他带领一班人分析贫困的原因:没电、没路,人均草场少,草场沙化。他首先从调整产业结构和改变经营方式入手。引领牧民建立“浩特+合作社+基地+牧户”的联户生产经营模式,成立了三个牛羊育肥合作社,整合了20700亩草场,统一养殖,统一销售,实现经济增长与环境保护双赢。

对于沙化土地,他分别建了两个总计7000亩治沙基地,在飞播的同时,组织牧民每年春秋两季种植黄柳。在外闯过天下的额日和木毕力格,眼光没有只盯自己的草场,他积极寻求外援,多次组织牧民外出学习,开阔眼界,与呼和浩特民族学院环境保护系合作,将嘎查作为其实习和实验基地,进行了一系列治沙实验,使退化沙化草场得到成功修复。

依托草原和查干淖尔湖,他大力开发旅游业,扶持10户牧民联营开设家庭旅游点,每年举办那达慕、祭敖包、马文化节等活动,不仅传承和弘扬了民族文化,还丰富了旅游内涵,每年接待游客上千人,纯收入达5万元。

几年来,额日和木毕力格通过各种途径争取到的项目资金达一千多万元,修路,上电,改造危房,购进良种牛,还给每户建了280平方米暖棚,为牧民致富和牲畜改良打下良好基础。2012年全嘎查牧民人均纯收入9500元。

今年,他又争取到50万元的项目,购进22头基础母牛,买了捆草机和铲车。额书记信心满满地说:“下一步,准备扩大合作社,发展旅游业,创造条件上马奶食品和马奶酒加工项目,让群众收入大幅提高。”

与查干淖尔同一个苏木的登吉嘎查,满头白发的党支部书记毕力贡达来热情接待了记者。毕书记今年63岁,在旗直机关退休后回到嘎查,是全旗唯一的退休处级干部当选嘎查书记。

毕书记说:“退休之后能为家乡做点事感到很充实。”登吉嘎查有168户459口人,人均草场只有220亩,毕书记上任以前该嘎查土地沙化、班子失和、牧民观念落后,被列为三类嘎查。毕书记上任后开始了大力度调整改革,并到旗里相关部门跑回多个项目。

仅仅一年多时间,嘎查的面貌就大变模样:500平方米集办公室、活动室、超市于一体的二层小楼已经封顶,这将成为嘎查的标志性建筑;围封的6000亩沙化草原上柳条、杨柴长势旺盛,他请来农林部门进行了两次飞播;新盖的32处棚圈使牲畜过冬不再发愁;5个没通电的浩特用上了常电;把旗扶贫办帮扶的44头西门塔尔牛作为集体牲畜发展嘎查集体经济;新修的水泥路解决了群众出行难;拖拉机、捆草机、铲雪机纷纷开回嘎查;16套牧民新居将结束16户危房牧户的困境,其中两户拿不出配套资金的特困户,由嘎查出资包建……毕书记说:争取入冬前让牧民住进新居。计划用3年时间让所有牧民住进新房,再用3年时间,给全体牧户每户盖一处棚圈。我们通过加强基层组织建设,带领牧民尽快富起来,并努力争当民族团结和谐示范嘎查。

牧民移出新天地

在正蓝旗桑根达来镇郊区,一排排移民新居整齐有序,一条马路相隔,分别是塔安图嘎查和敖力克嘎查,两个嘎查都是整体搬迁到此。记者首先走进塔安图嘎查,支书朱志进、主任李良喜给记者讲起2001年以来围封转移搬迁到此后的发展情况。

塔安图共197户497人,人均草场面积只有115亩,嘎查里贫困户、特困户多。当年,为了恢复生态,经过反复动员,有101户整体迁移到此,多数牧民以奶牛养殖为业,转出后的草原生态明显改善,使大家深刻认识到“围封转移、整体搬迁”是保护生态、实现可持续发展的重要举措,安下心来在移民新村发展。然而,三聚氰胺事件后,奶户损失惨重,效益大幅下降,严重挫伤了牧民养殖积极性,无奈之下牧民纷纷外出打工。为此嘎查党支部积极筹划产业转型,寻找新的致富之路。

经过考察,书记与嘎查长带头搞起育肥牛。2009年成立了合作社,到2012年,每头育肥牛出栏效益约1500元。见到效益,许多牧民也想回来养牛,于是又新建了两个合作社。今年,在旗、镇的大力支持下,争取到信用社惠农贷款400万元作为周转金。合作社准备通过加工牛肉干等增加效益,目前,嘎查牧民人均纯收入9397元。

下一步,嘎查两委正谋划发展集体经济,使嘎查有为群众办事的能力。在旗、镇4个帮扶单位的支持下,正在筹建苗木基地,建洗浴中心,党支部10名党员与10个贫困户结成帮扶对子,加大对贫困户的帮扶。

与塔安图嘎查一街之隔的敖力克嘎查则又是一番景象。一排临街而建的家居兼门面房显示了主人的商品意识,超出政府建设移民住房标准的面积,显示了主人的经济实力。嘎查党支部书记布和敖尼苏上世纪80年代也曾到呼市打工,回来后,因他脑瓜灵活,热心公益事业而得到牧民信任被选为嘎查书记。他向记者介绍:本世纪初,嘎查60%以上的草场都沙化了,全嘎查115户于2001年整体搬迁到这里,到现在发展到145户、420多人,出去打工的只有十来户,80%以上的牧民都集中在这里。转移后,草场恢复率达到90%以上。

敖力克嘎查在搬迁时就进行了结构调整和牲畜改良。全部卖掉土种牲畜,在旗政府协调贷款的支持下,引进200多良种牛,牧民全部从事养奶牛。布书记说:现在全嘎查团结和谐,大家齐心谋富路、求发展。去年申请到120万元项目资金,建设了标准化养殖小区,建立了奶牛合作社,全嘎查145户全部入社,共有1400多头奶牛,2012年牧民人均纯收入11000多元,刚搬过来时只有900多元。“下一步,准备再建两处标准化养殖小区,建设大型沼气设备,实现集中供热,发展循环经济,建设奶食品加工厂,将生活区和养殖区分开,让牧户住上楼房,整治美化村容村貌。”布书记信心十足地憧憬着嘎查的未来。

为求绿色开新篇

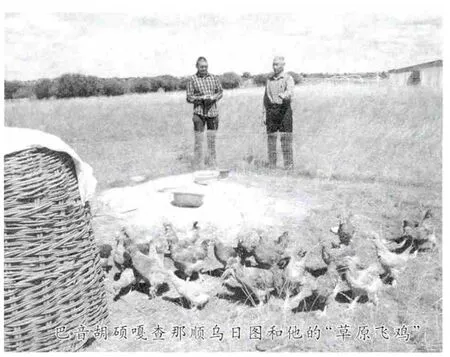

走进赛音呼都嘎苏木巴音胡硕嘎查,令记者眼前一亮:在大片围封的草场上,放牧的不是牛羊,而是一群群身形健美的鸡。它们在草原上自由啄食,自由跑动飞翔,一辆拉着饲料的小四轮,往来一个个柳编鸡舍间投放饲料。放养鸡的草场边是一排十几座蒙古包,供游客餐饮住宿。这是记者头一次在草原上看到牧人以这样的方式养鸡。嘎查党支部书记那顺乌日图带记者边参观鸡场边介绍他们养鸡的缘由。

为让人多地少的草场恢复生态,嘎查党支部努力寻找禁牧后群众增收致富之路,曾多方考察,尝试过养兔和养牛。用乌书记的话说:“只要对草原不破坏、能增收,我们都想试一试。”2000年,中科院植物研究所在嘎查建立浑善达克沙地研究站,提出了在草原上放养鸡的建议。这建议让人振奋,可谁也没见过,更别说如何养了,于是支书带头试验养鸡。

乌书记说:别小看养鸡,里边的学问大着呢。第一批养了5万只,一个鸡棚放了3000只,超出草场承受能力,草原开始沙化。同时,销路也没协调好,效益不理想。第二年减少到2万只,在中科院专家指导下,由大型散养变成小型散养,一个鸡棚只放百只。草场得到了恢复。今年养了37000只,带动了十几户牧民。这种鸡平时吃昆虫和草籽,再补饲玉米、豆干,能飞高3米、飞远20米,因而我们将其注册商标为“草原飞鸡”,申请了多项专利。通过几年实验,感到养鸡比养牛羊效益高,1人就能管理1万只鸡,出栏后冬天还可以干别的活路。去年养了2万只,纯收入达30万元。嘎查成立了合作社,建了砖瓦暖棚,已有40多户入社。

下一步,乌书记打算建生产车间,通过大批量养鸡和超市对接,逐步带动更多牧民养鸡,形成规模,给牧民免费提供鸡雏和饲料,统一收购时再扣成本,形成“草原飞鸡”产业链条,带动更多牧民增收致富。同时,把散养鸡场打造成旅游点。今年已接待三四百人,旅游收入达八九万元。还与北京科协合作,建设青少年培训基地。下一步打算再围封4万亩养鸡草场,既不影响打草,也为草场补充肥料养护草原。

正蓝旗的广大基层党组织,在“232”工程的推动和指导下,旗镇两级用拼搏与奉献,用智慧与执着筑强堡垒,带领广大农牧民在浑善达克沙地创造了生态与生存的奇迹,创造了重建幸福家园、实现可持续发展的奇迹,“双百公里”党建创新长廊正在成为正蓝旗富民强旗的一道美丽风景。