人称代词间接回指的认知语用研究*

2013-09-05王宇宋宏

王宇宋宏

(东北林业大学,哈尔滨150040;黑龙江大学,哈尔滨150080/哈尔滨工程大学,哈尔滨150001)

1 引言

传统的回指研究往往限于直接回指,而把间接回指排斥在外。直到20世纪90年代后期,间接回指才日渐引起研究者的关注。研究者从不同角度对多种语言中的间接回指现象进行研究,主要包括从篇章语言学角度的研究(Fraurud 1992,Cornish 1999,Schwarz 2007),从认知语法角度的研究(van Hoek 1997,Langacker 1999)以及从认知语用角度的研究(Matsui 2000)。大量研究表明,间接回指是一种普遍而复杂的语言现象。但是,对间接回指的研究一直主要集中在对有定名词描述语的研究;对于代词,特别是人称代词是否具有间接回指的功能,在学术界存在严重分歧,也很少被纳入到研究框架中来。

2 人称代词间接回指的语篇地位

2.1 间接回指的界定

“间接回指(indirect anaphora)是指回指语和先行语之间缺乏同指关系,需要经过联想或者语用推理才能建立指称关系的回指现象。”(Erkü&Gundel 1987:533-545)间接回指也被称为“联想回指”(associative anaphora)(Hawkins 1978:86,Heim 1991:124)、“搭桥推理”(bridging inference)(Clark 1977:411,Matsui 2000:257)、“可推导回指”(inferable anaphora)(Prince 1981:223)、“推导实体”(inferred entity)(Ariel 1990:184)和“跨越式指称”(cross-reference)(Huang 2000:249)等等。这一术语使用的混乱现象一方面是由于研究范围或视角不同造成的,另一方面也说明学者们在对间接回指的本质认识上存在分歧。

Halliday和Hasan将指称分为内指和外指,内指又分为回指和后指。内指和外指的界限是模糊的。大量语料分析表明,外指虽然在形式上缺少衔接手段,却并不会破坏语篇的连贯性。相反,它是英语语言“思维的连贯性”的表现(van Hoek 1997:52),“体现了发话人为达到某种交际目的对语言表达的预设结构的操控”(Lambrecht 1996:74)。这一界定表明现代语言学研究的回指关系已经超越表层的同指关系,进入深层的心理表征的意义层面。因此,Cornish提出,在严格意义上,“外指实际上应该属于间接回指的范畴 ”(Cornish 1996:19)。我们也赞同这一观点。

2.2 间接回指的特征

Gundel等人提出,根据回指的句法特点,“间接回指可以分为名词性回指、指示性回指、代词性回指、动词性回指。其中,名词性回指和动词性回指属于典型间接回指形式,而代词性回指和指示性回指属于非典型间接回指形式”(Gundel 1993:274-307)。项成东也赞同这种分类,并给出下列例子来阐释(项成东2004:78-88)。

① a.I had a look at a new house yesterday.The kitchen was extra large.(名词性回指)

b.I entered the room.The window was broken.(名词性回指)

c.They got married in grand style.The bride wore a long brocade dress,and the bridesmaids wore pink taffeta.The organist played superb music,and the choir sang magnificently.(Quirk at al.1985:363)(动词性回指)

d.My wallet was stolen.I hope they can catch that thief.(指示代词回指)

e.Harry threw up and Sam stepped in it.(Prince 1981)(代词性回指)

但是这种分类有问题。从例句中可以发现,除了代词性回指外,其他3类实际上都属于名词性回指的不同形式。项成东本人也认为从回指成分的形式来看,动词性回指可以归类在名词性回指范畴内(项成东2004:87-90)。而指示性回指一般可以分为“指示代词+名词”或者“指示代词+零形式名词”,也可以归于名词性回指。因此,本文认为间接回指从形式上应该分为名词性回指和代词性回指两类。

黄衍根据间接回指的句法语义特征归纳出3条标准:“第一,回指语通常是一个有定名词描述语(definite NP),而先行语通常是一个非限定名词短语。回指成分必须出现在适当的先行成分构成的场景中;第二,回指语与先行语之间有某种语义或语用关联;第三,回指语与先行语之间并不构成严格意义上的同指关系,相反,它们之间的关联是通过某种语用推理建立起来的”(Huang 2000:249)。

这3条标准实际上可以总结为一条,即回指语和先行语触发语之间不是同指关系,但是可以通过语用推理与其隐含的指称对象建立紧密相连的指称关系。黄衍特别强调间接回指的句法特征之一就是“有定名词描述语(the+NP)”(Huang 2000:260)。黄衍从语用和认知的角度来看待回指语和先行语的关系,这种关系是“两个语言成分之间的一种关系,即其中一个(称为回指语)的释义在某种程度上依赖于对另外一个语言成分(称为先行语)的解释”(黄衍2000:1)。这一界定表明现代语言学研究的回指关系已经超越了表层的同指关系,进入深层的心理表征的意义层面。很多研究者也都认为有定名词描述语是间接回指的典型形式,而代词不具有这一条件(Clark 1977:411-420,Gundel etc.1993:274-307)。但是,大量语料显示,自然话语中代词用于间接回指的现象比比皆是。例如:

② a.Head office in Russia only need know what they want to know.(人称代词回指)

b.My wallet was stolen.I hope they can catch that thief.(指示代词回指)

很明显,代词回指语they并非指称先行成分Head office的字面意义,而是指“总部机构中的人”,因此代词they是间接回指语。

③Pick up two numbers(A&B)and add six to the first number,and then multiply it by the second.

显然,句中的代词it并没有一个明确的先行语和它对应。它所指的是前述话语中一系列数学运算的结果。

因此,Schwarz-Friesel等提出间接回指的5个主要特征:(1)没有明示的先行语,但是一般有先行语触发语(trigger)或者“锚”(anchor),也就是在前述语篇中有某个或者某些语言形式可以为解释间接回指提供线索;(2)触发语和间接回指之间的关系不是基于“同指关系 ”(coreference),但是存在某些密切的语义联系或者概念关系;(3)代词或者指示代词充当间接回指语受到某些限制;(4)在语篇理解中,间接回指释义不仅仅是简单的“搜索-匹配”程序,它还需要激活知识结构和认知处理程序;(5)从可及性的角度考虑,可以把间接回指视为“已知信息-新信息-实体”。因为这些都含有激活和再激活程序(Schwarz-Friesel&Knees 2007:8)。

通过对比可以看出,黄衍和Schwarz的两种标准都认同间接回指语和先行触发语之间不是同指关系,但存在某种语义或者语用关联。不同的是,Schwarz-Friesel等认为代词或者指示代词也可以充当间接回指语,只是要受到某些限制。

2.3 人称代词能否成为间接回指语

大多数研究者都赞同有定名词描述语可以作为典型的间接回指语,而对于非重读第三人称代词可否指称无明示先行语的现象一直存在争议,其语言地位尚不明确,现在虽然很多学者已经基本接受人称代词作为间接回指语是可能的,但是对它的性质尚存分歧。如Erkü和Gundel认为这种情况是不可能的(Erkü&Gundel 1987)。Gundel等认为代词和指示词通常不能作为典型的回指语,只有根据前文可以自动构建恰当的表征时它们才能充当回指语(Gundel et al.1993)。黄衍在归纳间接回指的句法语义特征时则直接把代词排除在外(黄衍2000)。此外,代词可否用于间接回指的问题一直存在争议。早期的研究者认为代词不是间接回指语,后来的语言学家们即使认可代词成为间接回指,但也对其性质存在分歧。Consten等认为代词回指语是日常生活的惯常现象(Consten 2003),还有些学者认为代词成为间接回指必须有恰当的语境(Cornish 1996),代词间接回指是边缘的、“有标记”的语言现象(Erkü& Gundel 1987,Huang 2000)。

反对意见归纳起来主要有以下几点原因:(1)“在传统的指称研究中,代词作为回指语一般被视为一种语法手段,用于替代同指的名词性先行项,它所指向的指称对象在前述语篇中应该是明确提及的,所以大多用于进行直接回指”(Levinson 1983:85);(2)一般认为,“代词的语义内容比较空泛,必须依赖于所指代的成分才能够具有意义”(何英玉 孙蕾2000:17-20);(3)作为“高可及性标示语,人称代词需要通过指向已知的的实体来标示话题的连续性”(Ariel 1990:198-206)。

尽管有相当多的研究者认为人称代词不能作为间接回指语,但是我们通过对大量语料的分析发现,人称代词作为间接回指虽然出现的比例不高,但仍可称得上是一种常见的现象。例如:

④Downing street refused to give their remarks on the incident.

例④中代词回指语their所指称的对象并非先行成分downing street的字面意义,而是指的心理实体上的“位于唐宁街的英国政府”。又如:

⑤A:Where can I find Chomsky?

B:Oh,they are on the bottom level of the second shelf.

例⑤中人称代词回指语they所指称的对象也显然并非“Chomsky”这个人,而是指“此人的学术著作”。这些都是典型的人称代词间接回指。这说明人称代词也可以成为间接回指语,尽管不属于典型的间接回指形式。

2.4 人称代词成为间接回指语的条件

Charolles提出间接回指所指向的实体必须是先行项所表征的整体的一部分(Charolles 1999)。例如:

⑥The pair took Mary to the station but it had already left.

代词it所指的对象“火车”的概念域和先行触发语the station的概念域在语义关系上是局部和整体的关系。但是我们发现,Charolles的限制条件过于严格。语料显示,回指项和先行项之间的语义关系也可以相反,即先行触发语是局部属性,而代词所指称的对象是整体。

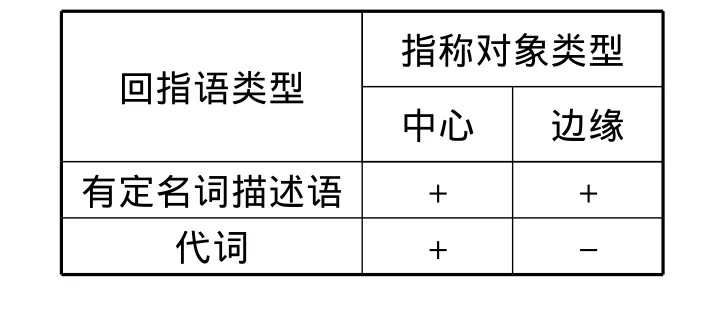

对大量语料的分析表明,间接回指语和先行成分之间的关联度和所指称实体的话题地位相关。对于无明示的指称对象,如果处于边缘话题地位,一般不应使用人称代词作为回指语,但如果指称对象处于中心话题地位或者核心地位,则可以。如图所示:

指称对象类型回指语类型中心 边缘有定名词描述语+ +代词+ -

⑦ a.I entered the restaurant.The waitress is beautiful.

b.I entered the restaurant.She is beautiful.

例⑦a中,因为“饭店”的概念域和“女招待”的概念域属于整体和局部关系,易于建立语义关联,因此有定名词描述语the waitress仍处于话题的中心地位,可以和触发语the restaurant建立起共指的心理通道。但是在例⑦b中,由于“女招待”的概念没有明示,处于边缘话题地位,没有被充分激活,因此难以和中心话题“饭店”建立紧密的关联性,使用代词作为回指语需要耗费更多的认知努力,违反省力原则。又如:

⑧ a.I bought a coat yesterday.It is black and white.

代词it所指称的是“衣服的颜色”,是属性。在日常思维中,人们已经习惯于把衣服的颜色、质地、款式等相关概念和衣服的概念联系在一起。如果这个句子改成:

b.I bought a coat.It is too small to hold my wallet.

这里的it所指代的应该是衣服的兜。尽管“衣服的兜”和“衣服”也具有紧密的关联性,属于局部和整体的概念,但是由于“太小了装不了我的钱包”在语义逻辑上和衣服之间的关联并不十分紧密,受话者必须扩大可以激活的相关概念的范围,增加匹配的对象来寻找交集。辨识这一对关系的过程需要付出更多的认知努力,因此拉大回指语和触发语的距离,容易导致歧义。心理学实验证明阅读理解时,使用代词回指语来指称隐含的指称对象,要比使用明示回指语(如有定名词描述语)来指称边缘性的指称对象耗费的时间长。这从另一个角度为间接回指较少使用人称代词作为回指语提供了解释。

除了占据话题的中心地位,人称代词还可以用于指称某些众所周知的事件、某一时期的社会文化背景或者个人的特殊经历、观点和情感等背景信息。在这些回指关系中,先行项不是具体的实体,所指代的一般是受话者熟知的信息或者是难以用简单的语言描绘的情感等。这时候往往采用代词作为间接回指语。例如:

⑨ We are walking in silence,passing through the little stone bridge and the meadow.It makes me feel upset.

这里的代词it所指代的对象是当时的情景,是一种感觉。语言是模糊的,在某些时候无法准确地表述,或者精确的表述会过于繁冗。这时,会选择具有模糊和抽象意义的代词来对先行信息进行概括说明。

3 人称代词间接回指的语篇功能

从语料分析的情况看,使用人称代词作为间接回指大致可以概括为3种语篇功能:一是通过关联和搭桥来实现语篇的衔接和连贯功能,二是出于委婉、避讳、幽默等的语用策略功能,三是具有指称概念转化的认知转喻功能。

3.1 衔接连贯功能

Matsui用搭桥(bridging)来解释间接回指关系。“搭桥往往借助于日常生活中的典型关系来建立概念表征的关联和推理,而无须依赖语篇中已经提及的信息来实现语篇的衔接和连贯。”(Matsui 2000:101)比如:

① My house is near the station.It is very noisy.

这里的代词回指语it所指代的是“周围的环境”,虽然在前述话语中并没有明确提及 ,但是“火车站”的概念在“吵”的语境框架中会激活与之相关的“火车站的环境”的概念。

对于人所共知的情景或者百科知识,也同样可以通过语境联想或者语用推理等关联信息来“搭桥”。例如:

② Peter Sutherland,chairman of both Goldman Sachs International and BP,joined those voicing concern.“It is in a mess”,he told TV3,an Irish TV channel,yesterday.“There is a whole big issue...which has not fully played out in regard to providing credit and liquidity to institutions,so I think it is a dangerous period for the world.I think we are going to go through next year,certainly the first half of next year,with considerable traumas.”

这里的代词it指代的是“美国当前的经济情况”。由于美国目前陷入经济危机的状况几乎尽人皆知,而且是一个令人不愉快的话题,使用代词既可以言简意赅,又可以避免尴尬。这也涉及到使用间接回指的另一个功能-语用策略。

③ Wash and core six cooking apples.Put them into a fireproof dish.

句中的代词回指语them所指向的实体并不是six cooking apples,而是“洗过并且去掉果核的苹果”,和先行成分之间不具有严格意义上的同指关系,实际上应该属于外指。

大量语料分析表明,人称代词虽然在形式上缺少衔接手段,却并不会破坏语篇的连贯性。相反,它是英语语言思维的连贯性的表现,体现了发话人为达到某种交际目的对语言表达的预设结构的操控。可见,回指语在语篇中的真实所指并非表层的语言实体,而是一个概念表征,是心理实体。这一点在间接回指中表现尤为明显。

3.2 语用策略功能

使用代词作为间接回指语也可能是出于委婉、避讳、幽默等语用策略的考虑。例如:

④ She didn’t want to talk about the operation but she couldn’t think about anything else.

⑤Maybe it would turn out to be benign;on the other hand maybe they would open her up and find that she was permeated,riddled,rotting away from the inside.

在这个例子中,发话者通过使用代词it作为间接回指语,生动地表现出“她”甚至不愿意说出“肿瘤”这个词的感情色彩。可见,作为间接回指语的代词在语篇中不只是执行替代功能和衔接功能,同时也承担语篇的人际功能。

3.3 认知转喻功能

作为一种特殊类型的心理映现,转喻(metonymy)使用一个概念来指称另一个相关的概念,不仅涉及到语义的转移,还涉及到同一认知框架之中两个邻近认知范畴之间的概念转换。自然话语中可以发现很多例子证明人称代词间接回指具有转喻的本质。例如:

⑥ The ham sandwich is waiting for his check.He is getting a little impatient.

显然,人称代词回指语his和he的指称对象都不可能是先行语触发语the ham sandwich的字面意义“火腿三明治”,而是“点了火腿三明治的那个人”。也就是说,在“领有者-领有物”的认知框架中,“食物”的概念激活了与之相关的“购买食物的人”的概念。可见,在人称代词间接回指的释义过程中有一种转喻的操作机制在起作用,也就是说,要建立同指关系,回指项和先行项必须是同一认知框架之内的概念映现。

4 结束语

自然话语中的人称代词间接回指呈现出的复杂性表明:理解语篇中的回指必须采取全景的视角,不能把它和语境分离开,也不能仅仅限制在“回溯”的范围内。因此,传统的回指研究对回指的界定和分类拘泥于语言的表层形式,把回指和后指、外指割裂开,把代词回指的语义解释仅仅局限于对所指代实体的替代,这些观点是静态的,也是不科学的。基于这种静态指称观指导下的理论模式的解释力也是有限的,无法对各种复杂的回指现象提供充分合理的解释。人称代词作为间接回指,其所指的对象并不是语篇中的实体,而是必须通过先行语的触发语来建立实际所指的心理表征。这个过程需要通过搭桥或者推理来建立回指项和隐性的先行项之间的概念关联。因此,人称代词间接回指的本质是转喻。

何英玉孙 蕾.代词的指称特性[J].解放军外国语学院学报,2000(6).

Ariel,M.Accessing Noun-Phrase Antecedents[M].London:Routledge,1990.

Charolles,M.Associative Anaphora and Its Interpretation[J].Journal of Pragmatics,1999(3).

Clark,H.H.Bridging[A].In P.Wason & P.Johnson-Laird(eds).Thinking:Reading in Cognitive Science[C].Cambridge:Cambridge University Press,1977.

Cornish,F.“Antecedentless”Anaphors:Deixis,Anaphora,or What?—Some Evidence from English and French[J].Journal of Linguistics,1996(26).

Costen,M.Towards a Unified Model of Domain-bound Reference[A].In Lenz,F.(ed.).Deictic Conceptualisation of Space,Time and Person[C].Amsterdam:John Benjamin’s Publishing Company,2003.

Erkü,F.& Gundel,J.Indirect Anaphora[A].In Verschueren,J.& Bertuccelli-Papi,M.(eds.).The Pragmatic Perspective:Selected Papers from the 1985 International Pragmatics Conference[C].Amsterdam:John Benjamins,1987.

Fraurud,K.Processing Noun Phrases in Natural Discourse[D].Stockholm University,1992.

Gundel,J.K.,Hedberg,N.& Zacharski,R.Cognitive Status and the Form of Referring Expressions in Discourse[J].Language,1993(69).

Hawins,J.A.Definiteness and Indefiniteness[M].New Jersey:Humanities Press,1978.

Heim,I.Artikel und Definitheit[A].In Stechow,A.V.&Wunderlich,D.(eds.).Sematics:An International Handbook of Contemporary Research[C].Berlin:de Gruyter,1991.

Huang,Y.Anaphora:Cross-linguistic Approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,2000.

Lambrecht,K.Information Structure and Sentence Form:Topic,Focus,and the Mental Representations of Discourse Referents[M].Cambridge:Cambridge University Press,1996.

Langacker,R.Grammar and Conceptualization[M].Berlin& New York:Monton De Gruyter,1999.

Levinson,S.Pragmatics and the Grammar of Anaphora[J].Journal of Linguistics,1987(23).

Matsui,T.Bridging and Relevance[M].Amsterdam Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2000.

Prince,E.F.Toward a Taxonomy of Given New Information[A].In Peter Cole(ed.).Rdical Pragmatics[C].New York:Academic Press,1981.

Quirk,R.,Greenbaum,S.,Leech,G.& Svartvik,J.A Comprehensive Grammar of the English Language[M].Harlow:Longman,1985.

Schwarz-Friese,M.,Consten,M.& Knees,M.Anaphors in Text:Cognitive,Formal and Applied Approaches to Anaphoric Reference[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2007.

Van Hoek,K.Anaphora and Conceptual Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1997.