学术论文摘要的目的连贯模式研究*

2013-09-05刘辉

刘 辉

(黑龙江大学,哈尔滨150080)

1 引言

语言是人与动物的本质区别,是二者分道扬镳的标志。“人就是通过语言来认识世界。”(谢群2009:25)语言又是人类思想的外化,无时无刻不体现着存在于人类内心的目的。“目的性是人的本质属性之一,是人的行为的根本属性。说话是行为,是人的根本属性之一。因此,目的性是言语行为的根本属性。”(廖美珍2009:62)目的原则认为,目的是言语行为的动因,也是言语行为的基石。人是社会性的动物,其任何理性的行为都应带有目的性的保障,这也符合语言的经济性原则。因此,话语分析探究的是人在自身目的导向下通过言语的选择来实现目的的方式。学术话语作为机构性话语(institutional discourse)的典型代表,是机构目的和个人目的的综合体现。1985年,通过研究摘要的体裁结构与语言特点,Graetz指出,“简单地说,熟练的读者期望摘要的写作可以避免冗余,这样可以简化阅读”(Graetz 1985:125)。论文摘要作为学术论文内容的高度概括,具有指引读者、便于检索和查阅等多种功能。受体裁的限制,学术论文摘要通常约为300字。因此,如何能在有限的字数内充分发挥摘要的功能并实现作者的交际目的成为了学术写作研究的重点。本文选取语言学类期刊论文摘要作为语料,从目的的角度切入,分析摘要的连贯方式,尝试揭示学术话语深层的目的连贯性。

2 目的与期刊论文摘要研究

近年来,受话语分析机构性转向的影响,学术话语(academic discourse)的受关注程度逐渐增强(Bhatia 1993,Flowerdew 2002, Swales 2004, Hyland 2009)。Bhatia从体裁融合的角度对学术话语进行了分类,从此引发了基于体裁的学术话语研究浪潮(Bhatia 2002:34)。学术话语根据表达方式的不同可以分为口语和书面语两大类。口语主要包括学术讲座、学术讨论和论文答辩等;书面语主要包括专著、教材、学位论文和期刊论文等。目前,书面语研究发展相对完善,尤其是对学位论文与期刊论文的研究相对丰富。学者们分别从标题、摘要、引言、结语和致谢等部分对二者进行了多角度的研究。但是,现有研究多关注词汇、时态、句法和体裁等形式特征,忽视了摘要话语选择的主观性,对作者自身目的在建构语篇中所起的作用关注不够。

目的原则认为,“任何理性的人的理性言语行为都是有目的的,或者说,任何理性的人的理性行为都带有目的保证——交际目的”(廖美珍 2005:351)。因此,目的与人是寄生关系,形影相随。期刊论文摘要作为具有独特作用的文体,自然也承载着作者的交际目的。摘要是论文的代言人,是文章精华的高度概括。作为语篇,摘要可以被视为一个由多个言语行为构成的系统。每个言语行为都是一个子目的作用的结果,整个语篇就是由多个子目的组合成的目的系统,可以归纳为总目的,即目的连续统。子目的之间的关系就是语篇连贯的本质。

3 学术论文摘要的连贯分析

廖美珍(2005)采用目的原则,分别分析了口头互动和独白式话语的连贯方式,提升了连贯研究的语言层面,为研究语篇连贯提供了一个新的维度。以往的研究重视句子层面,多关注相邻句之间的连贯和衔接,只见树木不见森林。从目的关系角度切入的连贯研究突破了语言类型的限制,为连贯研究提供了宏观层面的统一标准。本文以言语行为为基本单位,以语言学类期刊论文摘要(2010年《外语学刊》)为例,分析学术语篇的目的连贯方式。

3.1 微观层面

廖美珍(2005)认为独白话语中,两个言语行为之间的目的关系至少有以下4种:目的与支持、目的与澄清、目的与整合以及目的与对比。摘要是作者观点的阐述,为了使论文具有说服力,整个语篇的内容都是为作者的主要论点服务。在摘要中,证明自己的论点成立是总目的,每个言语行为(子目的)都为总目的服务。因此,在摘要这种带有劝说、论辩性质的话语内部,每个言语行为之间都是正面支撑与合作的关系。须要指出,在对微观层面目的连贯模式的分析中,我们没有区分小句与句子,主要以目的为划分依据。

3.11 递进关系

递进关系指第一个言语行为为第二个言语行为提供基础,是后者成立的必要非充分条件。只有第一个言语行为成立,第二个言语行为才能成立。换言之,前者是后者的基础,其目的指向是由前至后。

①(1)波铁布尼亚是著名的俄乌哲学家、思想家、语言学家,(2)其语言哲学思想在乌克兰和俄罗斯甚至世界哲学研究中都占有重要地位。(高国翠 高凤兰 2010<5>:11)

②(1)洪堡特的“语言内部形式”概念实际上指一种语言的语法结构和语义结构的系统。(2)这种结构系统深藏在语言内部,是每一种语言的独特属性。(张奎如2010<3>:7)

③(1)它认为意义与说话人的心理意图密切相关,(2)把发话人意图等心理意向视为意义要素,(3)将发话人意义与发话人意图等同起来,(4)并用后者分析、定义前者。(黄碧蓉2010<6>:1)

这种结构正好与廖美珍(2005)提出的“目的:支持”关系相反。“目的:支持”是指第二个言语行为的目的是为第一个言语行为提供理据。而在上两例中,都是言语行为(1)为(2)提供依据。廖美珍(2005)提出的“目的:对比”关系,指“下一句话与前一句话形成对比”。由于在这类关系中,前述话语是为后面的话语服务,所以我们将这种关系归入递进关系。

④(1)名词化是英语的一个重要语言现象,对增强文章的表达力有重要作用,一直都是语言研究的热点,(2)但是人们对英语名词化的限制方面却缺乏深入探讨。(缪海涛2010<3>:47)

⑤(1)人们普遍认为,许多第二语言的词汇是在词汇习得者进行广泛阅读时,附带地学习到的。(2)然而,经过30年左右的潜心研究,词汇附带习得还是没有完全理解,许多问题没有得到解决。(赵龙武 杨杰 2010<3>:144)

因此,从系统论的角度,我们认为对比关系属于递进关系,是递进关系连续统中的极端情况。

3.12 并列关系

两个子目的处于同一层级,地位平等,共同为更高一层的目的提供支撑,这样就构成并列关系。

⑥(1)先秦诸子都对语言问题倍加关注,致使语言哲学成为先秦的“显学”。

ⅰ 〡(2)一方面,各家对语言的认定并不相同,形成了三个主要流派,即……。

〡(3)另一方面,三派的观点具有共同特征:第一,注重……成为共同结局。(魏义霞2010<2>:14)

(2)与(3)构成并列关系,共同为(1)提供支持,这样(2)和(3)又构成一个大言语行为i与(1)构成“目的:支持”关系。并列关系的两个目的之间没有指向关系,二者地位平等共同指向上一级目的。当然,并列关系的子目的也可以先行出现,构成上一级目的的基础,形成对上层目的的支撑。例如:

⑦〡(1)相对于主流语言,反语言具有寄生性与隐喻性。

〡(2)反语言生成反社会,反社会是主流社会的有意识的替代。

ⅰ〡(3)反语言是构建身份认同、寻找“有意义的他者”的重要手段。

(4)反语言作为边缘话语的一种极端形式,对社会符号学研究话语与社会的关系具有重要的理论意义。(丁建新2010<2>:76)

言语行为(1)(2)和(3)是具有平等地位的3个子目的。它们共同构成上一级言语行为i的目的基础。同时,i同言语行为(4)又构成了“支撑:目的”关系。尽管这种模式中支撑的子目的结构先于被支撑的上一级目的出现,但是子目的之间仍然是并列关系。同时它们与上一级目的之间也是支撑与被支撑的关系,因此这一结构也属于并列关系的范畴。

事实上,尽管并列关系的两个目的之间在逻辑结构上处于平等的地位,但是在句法结构中却并非完全等同。并列结构中位置靠近主语或主位的成分通常重要性要高于其他成分。而在并列关系的连贯模式中,位置接近上一层目的的子目的在重要性方面也要高于其他目的。例如:

⑧(1)中国警察侦查讯问话语中对应的结构和分布具有特殊性:

ⅰ〡(2)主要以I-R2步结构,I-R-F3步结构和I-RIi-Ri重复结构为典型结构,

〡(3)I-R-Fi-Fii4步结构和I-Ii-Ri-R嵌入式结构等交错与其中……(黄萍2010<4>:82)

尽管言语行为(2)和(3)之间没有表示并列关系的连词形式,但是它们在逻辑上却是平等的,属于并列关系。但是从语义分析可以看出言语行为(2)同(1)之间的关系显然比言语行为(3)同(1)之间的关系更为密切。逻辑关系上平等的两个子目的在句法关系上却不平等。这是由于逻辑关系的指向可以不受句法结构的制约,而句子成分的关系则必须受制于句子的线性结构。无论是书面语还是口语表达都须要占据一定的时间或空间位置。受到人类认知器官的限制,在时空上接近主要目的的子目的更容易得到读者或者听话人的关注。因此,说话人或作者会根据关系的密切程度将重要的子目的安排在更接近主要目的的位置上,以期获得听话人或读者的关注。这种现象在语言中具体表现为句法对语义的限制关系。对于这一问题我们将另辟专文给予进一步的论证。

3.13 阐释关系

廖美珍(2005)将“目的:支持”与“目的:澄清”划归为两种关系。本文认为,二者的本质都是后面的言语行为为前面的言语行为提供理据与支撑,但是程度不同。因此,本文将例⑥中(1)与i构成的关系称为阐释关系。又如:

⑨(1)在哲学史上,毛特纳通常是一个被忽略的人物。(2)国内学者对他的了解通常限于《逻辑哲学论》中的那句名言——全部哲学都是“语言批判”(当然不是毛特纳意义上的)。(谢群2010<1>:9)

这是一个典型的阐述关系模式,言语行为(2)为言语行为(1)提供理据,说明言语行为(1)的正确性。言语行为(1)类似于整个摘要的主题句(topic sentence),是对摘要内容的高度凝练。后续的其他言语行为都是对主题句的支持与解释,在逻辑上都共同指向言语行为(1),形成类似向心结构的修饰关系。这是一种较为常见的语篇连贯模式,能够有效地帮助作者实现告知和劝说的目的。

阐释关系包括“目的:支持”与“目的:澄清”。同时,继承廖美珍有关“目的系统论”的观点,将“目的:澄清”关系视为阐释关系的极端案例,即后面的话语是前面话语的同义反复。语言上的表现手段通常为“……,即……”、“换言之”和“也就是说”等。尽管此类话语在学术论文正文中出现频率很高,但是,在笔者对全部198篇语料的观察中,没有发现“目的:澄清”这种极端案例。这是受到摘要自身体裁特点的限制。摘要以简短、概述为主要特征,但是澄清性的话语多以解释为目的,与摘要自身简洁的体裁特征相违背。因此,“目的:澄清”关系在学术期刊摘要中较少出现。这也表明,目的尽管是人的本质属性,但是仍然受到机构语境的限制。人生活在语言游戏中,就必须遵守游戏规则。为了更好地展现目的与规则之间的关系,我们认为应该将目的层次化、级别化,可以尝试吸收逻辑学中元语言与对象语言的划分方式,区分元目的与对象目的,以便更好地展现目的的层级关系。

此外,除了上述两种情况外,阐释关系的体现方式还有很多,如下例中发话人就选择了举例子的方式。

⑩(1)某些共时的变异可以通过历时的演化来加以解释。(2)例如,15至17世纪在英国发生的元音大转移,印欧语系部分语言中一些元音的历史同化,19世纪日耳曼语言中发生的两次辅音转移,以及汉语中出现的一些例证充分说明了这个问题。(赵忠德2010<3>:83)

须要指出的是,这种情况在语料中出现的频率很低,原因是其与“目的:澄清”关系一样违反了摘要简明、概括的原则。

3.14 微观目的连贯模式

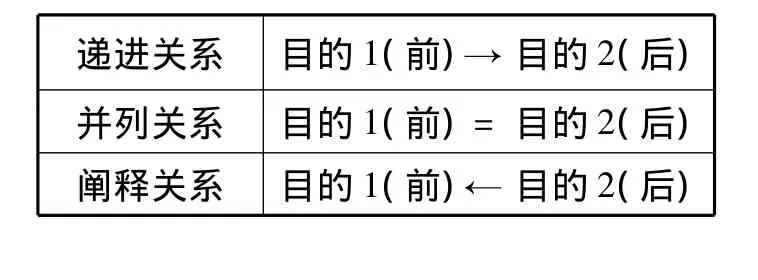

目的不是孤立的,而是彼此联系的。综上所述,根据前后子目的之间的互动关系,在微观层面上,摘要的目的连贯模式主要分为递进、并列和阐释三种。如下表所示:

递进关系 目的1(前)→ 目的2(后)并列关系 目的1(前)=目的2(后)阐释关系 目的1(前)← 目的2(后)

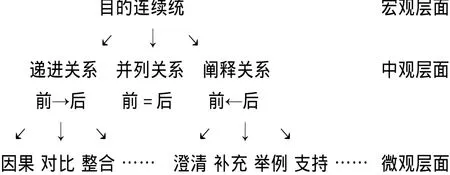

3种关系相互依托,在宏观上构成目的连续统。3种关系进一步细化,在微观上会出现更多的目的关系类型。如下图所示:

目的是人脑内部的某种意向(intention),须要通过语言的外化才能够得以显现。依据不同的目的,人会选择不同的言语表达,以符合目的的要求。在这个意义上,微观层面的不同语句实际上是交际者各种主观目的的外显。无论是句子内部结构之间的相互关系,还是语句之间的各种衔接,都是交际者目的的实现方式。通过不同衔接手段构建的语篇实际上也就是人不同交际目的体系的外显方式。对学术论文摘要的语篇分析,也就能够帮助我们理解作者的交际意图。因此,通过语篇分析,可以探知人的目的。同时能够将语言研究与目的研究联系起来,也能将人和人的世界有机地结合在一起。

3.2 宏观层面

微观层面的连贯多体现于前后相邻的言语行为中,但是宏观层面的连贯则构成整个语篇。胡曙中曾经指出,“目的规定语篇构建过程,目的决定使用何种形式和力量”(胡曙中2004:174)。因此,以目的为划分基础的连贯模式,不仅体现在微观层面上,也可以构建宏观语篇。限于篇幅限制,我们举一个例子来说明语篇层面的目的连贯模式。

[11](1)波铁布尼亚是著名的俄乌哲学家、思想家、语言学家,其语言哲学思想在乌克兰和俄罗斯甚至世界哲学研究中都占有重要地位。(2)本文在系统研究波铁布尼亚语言研究成果的基础上,采用历史比较方法,深入挖掘其思想渊源,全面概述其语言哲学思想;(3)同时,概括波铁布尼亚语言研究的概念理论。(4)本研究有助于了解乌克兰和俄罗斯语言哲学的历史渊源,对本体论、认识论和方法论问题的认识有理论指导意义,为促进我国对乌克兰和俄罗斯语言哲学、文化哲学、俄罗斯哲学史、美学的了解和研究工作提供借鉴。(高国翠 高凤兰2010<5>:11)

上面例子的目的连贯模式可以总结为下图:

虽然在整个语篇的建构中每一个子目的都是为总目的服务的,但是各个子目的与总目的之间的关系也有程度区别。也就是说,连贯性有程度性的区分。廖美珍(2005)认为,直接指向总目的比间接指向总目的的连贯性要强。本文认为有必要对子目的均直接指向情况下的连贯程度进行说明。在例[11]中,(1)至(4)是层层递进关系,同时直接指向总目的。(4)是整个语篇中最重要的信息,它与总目的的连贯性也最强。因此,我们认为,直接指向的连贯性比间接指向要强,但是,无论子目的直接或间接指向总目的,二者间的连贯性都有程度之分。直接指向与间接指向共同构成目的连续统,二者之间没有明确的界限。

4 基于目的的语言研究

古希腊哲学家Protagoras曾经说过,“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度”(柏拉图2003:664)。因此,世界无处不带有人的标记——目的。目的原则认为,人的每一个理性行为都具有目的性。同时,人又是“符号的动物”,每一个理性行为中的目的都通过符号表达。其中,最典型的符号就是语言。因此,作为体现人本质特征的目的和语言构成了相互依存和相互支撑的关系。学术话语自然也不例外。创作摘要就是有目的性的,目的自然也就体现在语篇的点点滴滴中。

首先,以往的摘要研究过于重视形式化的语言手段,忽视支配语言选择的目的因素。目的是语言产生的动因,是语言选择的指针。语言顺应目的,与目的相关联,无时无刻不体现着人的目的。因此,以目的为基础的语言研究才能深入本质,发掘语言产出的根本原因,由内至外地展现人类的生活形式。这样可以避免“头痛医头脚痛医脚”的“治标不治本”性的研究。其次,目的连贯模式的研究具有较好的适用性。人的基本逻辑形式是固定的,那么其目的建构的主要模式也大致相同,可以对其他类型语篇的分析提供基本模式。最后,目的依靠语言体现。语言背后是目的,只有通过语言的表达,目的才能得以呈现。因此,以语言的形式为依托,将目的与句法、词法和音调等的结合,由外及内的目的研究也有待探索。

5 结束语

“以目的为核心的话语分析可以为语篇连贯研究提供新的标准和路径。”(廖美珍2005:357)通过以上对摘要连贯模式的研究,我们发现:(1)目的有层次之分,程度之分,共同构成目的连续统;(2)衔接就是目的连贯的语言外化;(3)摘要的微观目的连贯模式主要有递进、并列和阐释3种,其中递进为主要模式;(4)宏观层面的目的连贯性有直接与间接之分,但二者内部也有程度性的区分。有关摘要目的连贯性的研究还有待进一步细化、加深,未来我们将采用量化统计的方法对研究结果加以佐证,对目的连贯模式的主次程度进行划分。当然,对于目的的语言研究并非仅限于此。从言语行为理论、合作原则和关联理论,到顺应论、综观论和目的原则,都不同程度地反映出学者们对这一问题的共同关注。无论是形式语言学的分析还是功能语言学的综合,都离不开对使用者交际目的的探求。小至某个词汇的选择,大到语篇整体的建构都反映出作者或说话人的目的诉求。无论是哲学层面对语言的反思与批判,还是语言学视域内对具体现象的分析,都是对人交际目的的思考。更为重要的是,通过语篇分析探究作者的目的,可以使得我们从全新的维度揭示“人和人的世界是如何在和如何是”的终极问题(李洪儒2008:17)。希望本文可以抛砖引玉,丰富以目的为基础的话语研究,吸引更多学者共同探索目的在话语中的运作机制。

柏拉图.柏拉图全集(第二卷)[M].北京:人民出版社,2003.

高国翠高凤兰.波铁布尼亚的语言哲学观[J].外语学刊,2010(5).

李洪儒.西方语言哲学批判[J].外语学刊,2008(6).

廖美珍.目的原则与语篇连贯分析[J].外语教学与研究,2005(5).

廖美珍.目的原则与交际模式研究[J].外语学刊,2009(4).

缪海涛.英语名词化限制的认知功能研究[J].外语学刊,2010(3).

魏义霞.先秦语言哲学的流派分野与共同特征[J].外语学刊,2010(2).

谢 群.语言批判:维特根斯坦语言哲学的基点[J].外语学刊,2009(5).

张奎如.新洪堡特语言哲学思想中的语言内部形式论分析[J].外语学刊,2010(3).

赵龙武杨 杰.词汇附带习得及其相应的词汇知识储备[J].外语学刊,2010(3).

赵忠德.从历时演化解析共时变异[J].外语学刊,2010(3).

Bhatia,V.K.Analyzing Genre:Language Use in Professional Setttings[M].London:Longman,1993.

Bhatia,V.K.A Generic View of Academic Disxourse[A].In J.Flowerdew(eds.).Academic Discourse[C].London:Pearson education,2002.

Flowerdew,J.Academic Discourse[C].London:Pearson education,2002.

Graetz,N.Teaching EFL Students to Extract Structural Information from Abstracts[A].In J.M.Ulijin and A.K.Pugh(eds.).Readings for Professional Purpose[C].Leuven,Belgium:ACCO,1985.

Hyland,K.Academic Discourse:English in a Global Context[M].New York:Continuum,2009.

Swales,J.Research Genre[M].Cambridge:CUP,2004.