城市污染性市政基础设施选址研究

2013-09-05宁波市规划设计研究院邬扬

◎ 宁波市规划设计研究院 邬扬

工业化带来的环境污染已经成为当代社会不可回避的问题。近年来陆续新建或计划建设的垃圾焚烧厂、变电所、高架道路、热电厂等市政基础设施,都遭受了或多或少的阻力,公众因“邻避情结”引发了各类网络声讨、集体“散步”、静坐请愿等群体行为屡见不鲜。如何在规划方案设计阶段尽量避免可能发生的冲突成为本文的主要探讨内容。

1、城市污染性市政基础设施的释义

市政基础设施是建设城市物质文明和精神文明的重要保证,是持续保障城市可持续发展的一项关键性的设施。它主要由交通、给水、排水、燃气、环卫、供电、通信、防灾等各项工程系统构成。同其他公共设施相比,市政基础设施有其独有的特点:一是市政基础设施一般是由政府直接或间接投资的公益性项目,其产品为公众使用;二是市政基础设施的投资效益只能在其使用过程中显现;三是市政基础设施的集体性价值和社会性价值属性占据主导;四是市政基础设施往往对周边的土地价值、生态环境等有较强的互动。事实上,绝大多数的市政基础设施都对环境存在一定程度的污染,只是轻重缓急不同。本文的研究对象正是基于这些特点基础上,在建设、使用及生产过程中可能会产生对周围环境的污染,而导致民众反对建设的污染性市政基础设施。

2、城市污染性市政基础设施建设困境的成因分析

早在四十多年前,西方学者就注意到了社会上存在反对某种设施建设或土地使用的现象,推动了80年代初“邻避”(Not-In-My-Backyard)的概念产生,引起了当时社会的广泛关注与讨论。在上世纪八十年代初期,污染性市政基础设施的概念刚刚开始建立,学者们普遍认为污染性市政基础设施的建设与区域经济发展水平息息相关。在经济发展水平相对较低的区域较易大规模出现:首先是当地的土地成本比较低,同时这些地区的可供开发的土地资源比较多;其次就是该类设施进入这些区域的综合成本比较小。经济补偿作为一种可行的手段充分采用在对于当地居民的补偿中来,从而使得这些地区的民众能主动接受这些具有邻避性质的公用设施建设,极端情况下,该类污染性市政基础设施带来的一系列相关产业链甚至能大幅推动一些地区的经济增长。而在现今社会,城市中污染性市政基础设施最终选址方案越来越接近城市中心区域,究其原因主要是由于中心区域的经济发展水平较高,使得该区域内对于属于基础支撑系统的市政基础设施的配套要求也相应提升,由于市政基础设施的不断建设,环境恶化的问题日益严重,居民对于如垃圾焚烧厂、变电所等设施的反应通常是立即排斥,担忧环境品质可能的影响,以及同时而来的地价、房价的下跌,政府部门虽极力宣称污染性市政基础设施对于当地的不可或缺,但仍然无法阻止类似的情况,无法做出及时、有效的回应。

3、城市污染性市政基础设施选址主要影响因素

3.1 区域经济发展水平

污染性市政基础设施的规划设置一般以“最小抗争区域”为基本准则,这个“最小抗争区域”的特定地点既包括地理意义上的非中心区域,也可能是其他意义上的(如文化或经济意义上)非中心区域。总的来说,它与经济发展水平、社会地位、受教育程度均有很大程度的联系性。它相对较易设置在对于上述因素相对弱小的地区:首先是当地的土地成本比较低,同时这些地区的可供开发的土地资源比较多;其次就是该类设施进入这些区域的综合成本比较小。经济补偿作为一种可行的手段充分采用在对于当地居民的补偿中来,从而使得这些地区的民众能主动接受这些具有邻避性质的公用设施建设,极端情况下,该类污染性市政基础设施带来的一系列相关产业链甚至能大幅推动一些地区的经济增长。

3.2 决策透明和公正性因素

污染性市政基础设施往往是由国家直接或间接拥有的,决策部门预料到由于污染性市政基础设施存在的危险性,地方民众对它可能采取消极对待,因而采取的决策过程一般是小范围的,待规划完成才对外公布。这种偏袒牺牲了社区利益,造成了社区与政府之间的冲突,从而进一步加深当地居民的不满。

3.3 决策的一致性

规划决策制订随意性较大,规划缺乏权威性,存在“朝令夕改”的现象,严重影响了规划对市政基础设施选址的宏观调控和指导,乃至出现无序的重复建设的现象,国家资源被大量的浪费。缺乏科学的指导,仅仅依靠规范是远远不能满足要求的。造成的问题不仅有损规划决策的科学性、有效性,也不利于和谐社会的创建。

4、城市污染性市政基础设施选址的对策措施

规划工作者目前在城市规划中对于污染性市政基础设施选址更多的依据规范来进行。单一的规范来源有它的局限,造成城市中污染性市政基础设施选址的困境短期内将难以解决。本文试着从城市规划的角度提出了几个概括性的解决策略。

4.1 提升规划的科学性与法律效应

在规划的编制过程中应首先考虑促进资源的有效配置,针对土地的不同使用性质及相容性情况,在每个区域(例如,住宅、商业和工业用途的独立的区域)划分出特定的土地使用面积作为污染性市政基础设施的选址。同时利用其它措施对用地之间加以隔离。例如,它可以调节种植乔木和灌木,广告牌,颜色,高度的建筑物和其他美观的考虑。污染性市政基础设施如污水处理厂和垃圾填埋场或固体废物的垃圾场的选址都因预先在相关规划中明确。这样有助于减少因规划缺失而导致的土地用途性质的冲突,同时降低任何从设施所产生的负外部性程度。如果规划的法律地位能够得到充分承认,在选址和建设过程中也可减少额外代价。

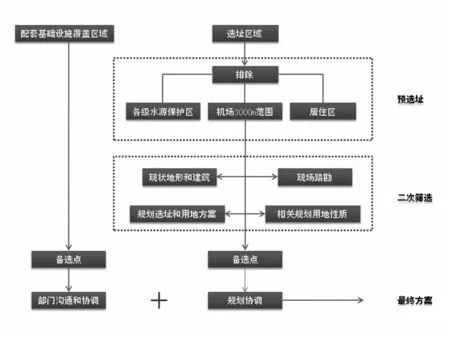

图表1 规划选址技术路线

4.2 提高公众参与的程度

传统的闭门造车式的决策过程——由专家进行技术、经济、社会及政治影响等因素分析,然后做出决定,再告知或说服当地居民,或以政府行政命令强迫接受——在当今社会体系下的运作已经不足够顺畅,并导致了种种社会问题。因此自下而上的决策过程及政治对话的强化有助于“邻避”困境的化解。为与冲突有关的各方提供充分接触了解的机会。即通过公众参与的形式,平衡各类集团之间的利益。应对与解决邻避现象的发生。

4.3 健全风险评估与保障机制

考虑到设施负面影响的潜在性,应积极采用风险评估与机制体制的完善。规划过程中的风险评估应成为在污染性市政基础设施建成前后避免意料之外后果的一种有效手段。通过环境影响报告书中对项目实施的评估,完全可以通过修改该项目的规模,设施的搬迁,甚至取消拟建项目来保障当地的生态环境的影响。

5、后记

显然,城市污染性市政基础设施的选址问题是一个值得每个城市规划决策者和参与者关注的问题。一味地将选址冲突视为人性自私的反映,缺乏必要的风险意识和冲突应对机制,冲突爆发之后再亡羊补牢,不但不利于问题的解决,反而极易引发更大范围的对立和冲突,造成严重后果。该类设施的选址必须回到理性的公共利益分析上,面对已经存在的矛盾冲突,通过梳理矛盾背后的复杂动因,促成规划的顺利实施。在今后的规划制定及实施过程中,我们可以更多的采用引入第三方机构的形式,增强规划的科学性及公正性,强化公众参与,更好的表达个人利益的诉求。为更有效的指导污染性市政基础设施的建设,建立一套独立的对于该类设施的社会评价体系,以便能够较好的理清污染性市政基础设施选址过程中各方利益的得失与社会成本的大小等问题。