武汉都市圈城乡文化整合的空间结构与机理研究

2013-08-29朱媛媛曾菊新朱爱琴

朱媛媛,曾菊新,朱爱琴

(华中师范大学 城市与环境科学学院,武汉 430079)

长期以来,城乡“二元化”发展方式导致城乡社会经济发展极不平衡,在文化上表现为城市文化日益强化,乡村文化日渐衰落,人民群众在文化权益实现方面的差距逐渐拉大.因此,进行城乡文化整合建设的研究十分迫切.近年来,在统筹城乡文化发展,包括城乡公共文化设施建设、公共文化产品生产与供给[1]、公共文化服务形式和内容创新[2-3]等方面的实践探索中取得了一系列成绩.学术界对城乡文化发展[4]、城乡公共文化服务体系建设[5]、城乡文化发展差异、乡村文化建设和城乡文化整合发展[6]进行了初步的理论研究,但系统的研究城乡文化整合理论的不多,而且研究的广度和深度均不够.至今,学术界仍没有形成一套完整的、科学的理论体系,这在一定程度上影响和制约了城乡文化整合的建设与发展.

国际社会在提高文化软实力的过程中创造出了一些较好的做法与经验.Vujovi、Sreten、B.Milo evi、elena Petkovi、Fransico·Bailey[7-9]等认 为在城乡文化形成与交互影响过程中,现代文化对传统文化构成了挑战,城市文化作为一个多元文化的发展,不抑制代理人的出现,特殊性和文化中的个人主义直接挑战着传统文化.Karla V,Ru-bio Jovel、Brown M F、Rudmin F W[10-11]等人认为传统文化的消失和融合在文化人类学中有着至关重要的作用,城市化进程中要防止传统文化的流 失.Richard Dewey、Emery、Wuritu 与 Satoshi[12-14]认为同一个国度,同一个文化脉络中发展起来的城乡文化更应该追求多元一体,城乡文化存在诸多的相似和共通之处.Richard Dewey、Christiansen Flemming[15]、Young·Ben认为由于二元经济结构,形成了两种不同的文化模式.Ferrell[16]、Jelena Petkovi[17]、Zhang Jun hua[18]、Valerie Carson[19]等具体分析了区域文化差异产生的原因.国际社会已经认识到了城乡二元文化结构问题的严重性,但还没有提出具体的城乡文化整合理论.

本研究在梳理国内外相关理论研究的基础上引入现代城乡文化整合理论,在新时期多要素作用下以武汉都市圈为研究对象明确城乡文化整合度的概念与测度方法.构建融科学性、普适性与可操作性于一体的城乡文化整合发展的评价指标体系和地理模型,综合运用GIS空间分析和SPSS数理统计分析方法,通过微观尺度上分析县域城乡文化整合的空间结构,进而揭示城乡文化整合的空间分异规律,并深度探索县域城乡文化整合的时空格局演化的动力机制.

1 城乡文化整合度的测算

城乡文化整合是城乡两种平行文化的各种要素相互交融、融合,从而形成有机的、和谐的文化体系的过程,城乡文化整合既不是城乡两种文化简单的加和,机械性的拼凑在一起,也不是一方对另一方的吞并或同化,不是无原则的妥协,而是一个创意的综合,同时也是城乡两种相近的文化系统改变外貌的过程.城乡两种文化的差异是城乡文化整合的基础,科学化整合是城乡文化整合的前提,差异化发展是城乡文化整合的目的.

1.1 指标体系的选取依据

城乡文化整合是由城乡之间发生的有形联系与无形联系而形成的一种地域关系,涉及自然环境、社会制度、文化自身、经济基础、人类行为等多个方面,对这个巨系统关系进行评价的关键是提炼出具体的表现形式.因此,衡量城乡文化整合的发展程度、准确地反映城乡文化整合发展的状况,必须建立一套科学的、完整的指标体系.本研究遵循科学性、可操作性、系统性、动态性、可比性、代表性的原则,所选指标均是代表性和综合性极强的核心指标,建立一个由目标层、功能指标层、具体指标层所构成的具有阶梯层次结构的指标体系.具体包括有形联系与无形联系两大类,有形联系包括自然基础、城镇联系、文化设施;无形联系包括文化联系、社会联系、信息联系与空间联系.

1.2 数据来源及测度指标

城乡文化整合度即城乡文化整合评价的综合指标值,即将主成分分析所得因子加权生成的综合指数.城乡文化整合度的高低,综合反映城乡文化关系发展的程度即城乡文化之间要素流转程度及协调程度.城乡文化整合度越大,表明城乡文化联系越密切,其城乡文化整合发展水平就越高;反之亦然.本文所用数据主要来源《中国城市统计年鉴2011》、《中国文化文物统计年鉴2011》、《湖北省统计年鉴2011》、《武汉市统计年鉴2011》等.本文选取两大方面8个层次28个具体细化指标构成城乡文化整合度测度指标体系(表1).

1.3 计算过程

本文涉及到48个县级单位的复合数据指标,而采选指标多达28 个,涵盖了反映城乡文化整合的自然基础、城镇体系、文化设施、生态环境、文化联系、社会联系、信息联系、空间联系等各个领域的指标体系,既有表征城市自然基础的总量指标也有表征经济发展的结构性指标等均值指标,所以首先对数据进行Z-score标准化处理,然后利用SPSS 19.0对数据矩阵主成分分析,在进行最大收敛性16 次迭代、最大方差法旋转基础上抽取了6个因子作为主成分(表2),可以看出选定的6个主成分的累积贡献率达到92.111,可以较好的概括出研究对象的特性.

表1 城乡文化整合评价指标体系Tab.1 The evaluation indicator system of urban-rural cultural integration

表2 各因子特征值和累计贡献率Tab.2 The factor eigenvalues and total contributions of the principal factors

通过分析结果可以确定各主成分的权重,在此基础上构建城市中心性的综合得分指数测算公式,该值是通过各指标的数值乘以相应指标的权重并求和得到,用Ci表示,即通过加权将所有指标所代表的信息综合成一个指数,为了消除正负数影响,将最终结果集体增加“1”.其函数用线性加权和表示为:

式中,Wj是主成份Yj的权重,Yij是城市j的主成份得分,通过计算求得各县域单元的城乡文化整合度的综合得分如表3.

表3 城乡文化整合度综合得分与分级Tab.3 The composite scores and classification of degree of urban-rural cultural integration

2 武汉都市圈城乡文化整合的空间结构

2.1 影响城乡文化整合度主因子分析

第1个主成分为城乡文化整合经济因子,其方差贡献率40.527%,该因子得分与铁路网密度、公路网密度、内河航运里程、每千人拥有邮电局数量、城乡居民文娱生活服务消费支出比呈高度正相关,这表明城乡公共基础设施建设对城乡文化的传播有重大的作用,良好的交通条件有利于城乡文化的扩散.第2个主成分为城乡文化整合社会因子,其方差贡献率17.249%,该因子得分与城乡人均受教育年限比、城乡居民文娱生活服务消费支出比、城乡人均社会保障补助支出差异系数、城乡病床密度差异系数、城乡卫生技术人员密度差异系数比等呈高度正相关,表明社会因素对城乡文化整合具有一定的作用.第3个主成分为城乡文化整合生态因子,其方差贡献率13.44%,该因子得分与平原面积比例、人均水资源占有量、建城区绿化覆盖率、城乡环境综合指数、城乡环境保护人均投入资金额等呈正相关,良好的生态环境有利于城乡文化的传播.第4个主成分为城乡文化整合信息因子,其方差贡献率8.563%,该因子得分与城乡信息化综合指数差异系数、区域内建制镇密度、城镇密度等呈正相关.

2.2 城乡文化整合度分析

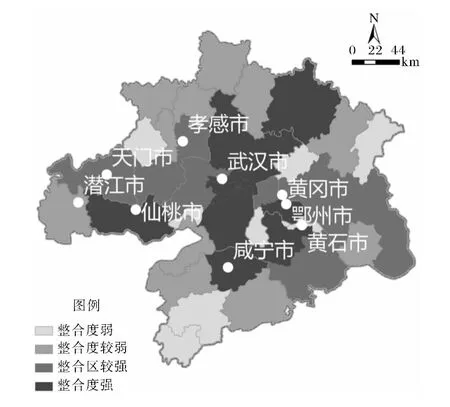

根据武汉都市圈48个县级单位的城乡文化整合度,将其分为4个等级,分别是城乡文化整合度强区、城乡文化整合度较强区域、城乡文化整合度较弱区域与城乡文化整合度弱区.城乡文化整合度比较强的江岸区2.682、青山区2.469、汉阳区2.21、武昌区2.113、江夏区2.021、新洲区1.968、硚口区1.798、东西湖区1.698、麻城市1.036、孝南区1.003、大悟县0.968、云梦县0.965、孝昌县0.965等县级单元均属于武汉市、黄冈市、孝感市、黄石市、咸宁市、鄂州市、仙桃市、潜江市、天门市等地级市以及地级市以上城市辖区,其经济实力均比较强,城市的综合实力水平较高,城市文化、乡村文化的联系度比较高.城乡文化整合度比较弱的区域黄州区0.678、下陆区0.667、蔡甸区0.666、鄂城区0.662、梁子湖区0.654、大冶市0.473、赤壁市0.432、应城市0.427、嘉鱼县0.397、蕲春县0.397、阳新县0.367等及其所属辖区的经济实力较弱、城市的综合实力也较弱,城市文化、乡村文化的联系度比较低.见图1.

图1 武汉城市圈城乡文化整合度空间结构Fig.1 The Spatial Structure of the urban-rural cultural integration in Wuhan Metropolitan Area

2.3 城乡文化整合的空间结构

武汉市都市圈城乡文化整合系统分级整体呈现“发展型”结构,城乡文化整合度强10、城乡文化整合度较强11、城乡文化整合度较弱10、城乡文化整合度弱17个,未来一段时间内武汉城市圈城乡文化整合进程将快速进步.从图1可以看出城乡文化整合度的高低分布整体上以武汉市为核心,向周围地区随距离的递增而递减,递减速度有快慢之分;但小范围内由于自然因素、交通因素、政策因素的影响也有突然增加的现象,武穴市良好的水运条件与政策因素的影响城乡文化整合度明显高于周边地区;以武汉市为圆心、同等半径距离上沿“京-广”铁路与“长江经济带”区域的城乡文化整合度高于其他区域,这体现经济基础、交通条件与城乡文化整合度呈正相关关系.

3 城乡文化整合的空间结构形成机理分析

3.1 城乡关联对城乡文化整合度的影响

城乡的相互作用与相互关联系统的推进过程是不断城市化的过程,城乡关联是城市化的必然方式和基本途径.城乡关联体现在社会、经济、文化整合等系统多层次,多方面的时空关联过程.在城乡关联过程中,乡村居民与城市居民共同继承、创造、分享人类共有的物质文化和精神文化.城乡文化的传播、调适、整合必须在一个开放的系统中进行,封闭对立的城乡二元结构不利于文化的整合、融合,城乡关联发展必然成为城乡文化整合的前提和基础.从区域发展过程讲,城乡关联发展是城市和乡村两大子系统相互作用,关联发展,逐步发展到和谐状态的过程,也是城乡文化整合的过程.总之,城乡关联推动城乡文化整合,城乡文化整合度的大小影响城乡关联度的强弱,城乡关联度与城乡文化整合度呈正相关关系.

3.2 社会行为对城乡文化整合度的影响

城乡文化整合与社会政治制度、经济发展水平有着密切关系.目前我国推行“深化文化体制改革”、加快城乡一体化文化建设以统筹城乡文化发展的政策,有利于城乡文化间的相互交流、吸收,从而加快城乡文化整合的进度.经济发展水平与城乡文化整合度大体呈正相关关系.武汉都市圈48个县级单元的城乡文化整合度与地区生产总值曲线图(图2)显示:地区生产总值高的江岸区、江汉区、青山区等其城乡文化整合较高;地区生产总值低的蕲春县、阳新县、黄梅县、罗田县等其城乡文化整合度较低;在国家级开发区的影响下仙桃市、潜江市、汉川市、大冶市的经济发展水平远高于其城乡文化整合度,经济发展水平曲线出现了较大幅度的波动.总之,地区的经济形态与水平大体决定了其的城乡文化的整合程度;反之,地区的城乡文化整合水平作为一种生产力对其经济发展产生不可估量的影响,城乡关联整合度和经济基础的呈正比关系.

3.3 区域经济分异对城乡文化整合度的影响

区域经济的发展状况对城乡文化整合的形成与发展起支撑作用,而城乡文化整合度又对区域经济的发展产生巨大的反作用,各具特色的区域经济体现出了不同级别的城乡文化整合地域.武汉都市圈的城乡文化整合度的空间地域特点与该区域的经济分异规律基本一致.聚集在“京-广”经济带上的大冶市、江岸区、江汉区、青山区、洪山区、汉阳区、武昌区、江夏区、新洲区、硚口区、大悟县、孝感县、孝南区、咸安区等县级单元的城乡文化整合度明显高于其周边地区;聚集在“长江经济带”上的潜江市、天门市、仙桃市、华容区、黄石港区、咸安区、武穴市等县级单元的城乡文化整合度明显高于其周边地区;其中岸区、江汉区、青山区、洪山区、汉阳区、武昌区等武汉市的13个辖区位于“京-广”经济带与“长江经济带”的交汇处,其城乡文化整合度最高.

3.4 空间信息联系对城乡文化整合度的影响

城乡文化整合度受交通方式、信息技术等现代化元素的影响越来越大.从当前交通系统的演进趋势看,高速高效的交通运输系统不仅有效缩短了城乡之间的时空距离,而且提升了城乡之间的空间关联强度.城乡关联度最高的武汉市是全国重要的交通枢纽,沿京广铁路、武广高铁分布的县级单元的城乡文化整合度高于分布在福银高速上的孝感、黄冈、黄石与鄂州等区域.信息技术、网络与通信技术的高度发展将使城乡文化差异淡化直至消亡.在全球化的背景下,城乡文化正逐渐脱离产生它的特定社会环境,转而融入一个巨大的全球文化网络之中.在信息技术革命的时代,文化的传递已经突破了传统的距离障碍,信息技术的发展一定程度上提高了城乡文化的辐射范围,同时突破传递距离障碍使文化扩撒范围离散化发展.总之,市场化、全球化和网络化要求我们建立起兼容创新的城乡文化形态,不断地对其优秀的、先进的文化进行优化选择、吸收整合.

4 结论

采用量化方法测度区域城乡文化整合度是科学可行的.主成分分析法在多因子信息提取方面有着广泛的应用,同样适用于城乡文化整合度的评价分析;实证研究表明自然基础、城镇联系、文化设施等有形联系和社会联系、文化联系、信息联系、空间联系等无形联系等因素在武汉都市圈城乡文化整合过程中发挥不同的作用.

武汉都市圈县域单元城乡文化整合度分为四级.依据武汉都市圈48个县级单元的城乡文化整合度的综合指数,将其分为四个等级,分别是城乡文化整合强区、城乡文化整合较强区域、城乡文化整合较弱区域与城乡文化整合弱区.

武汉都市圈城乡文化整合度空间分布存在明显的区域差异.48个县级单元的城乡文化整合度的高低分布在空间上呈现以武汉市为核心,向周围地区随距离的递增而递减,其中沿“京-广”铁路与“长江经济带”区域县级单元的城乡文化整合度高于同等距离的其他区域.

新时期城乡文化整合的空间结构受多要素的影响.地区的城乡关联度与经济发展水平与该地区的城乡文化整合度大体呈正相关关系;城乡文化整合度的空间地域特点与该区域的经济分异规律基本一致;地区的城乡文化整合度受交通方式、信息技术等现代化元素的影响,市场化、全球化和网络化的高度发展将使城乡文化差异淡化直至消亡.

[1]曾菊新,祝 影.论城乡关联发展与文化整合[J],人文地理,2002(4):6-11.

[2]孟 斌,王劲峰,张文忠,等.基于空间分析方法的中国区域差异研究[J].地理科学,2005,25(4):393-399.

[3]吴先华,王志燕,雷 刚.城乡统筹发展水平评价——以山东省为例[J].经济地理,2010,30(4):596-601.

[4]战金艳,鲁 奇.中国基础设施与城乡一体化的关联发展[J].地理学报,2003(04):611-619.

[5]陈鸿彬.城乡统筹发展定量评价指标体系的构建[J].地域研究与开发,2007,26(2):62-65.

[6]潘竟虎,尹 君.基于DEA-ESDA 的甘肃省城乡统筹发展效率评价及其空间差异分析[J].经济地理,2011,31(9):1439-1444.

[7]Rudmin,F W.Critical history of the acculturation psychology of assimilation,separation,integration,and Marginalization[J].Review of General Psychology,2003,7:3-37.

[8]Papageorgiou F.Culture and Sustainable Rural Development[M].Education and Culture,2007.

[9]Rakauskas M E,Ward N J.Identification of differences between rural and urban safety cultures[J].Accident Analysis&Prevention,2009,41(5):931-934.

[10]Kernaghan K.The emerging public service culture:values,ethics,and reforms[J].Canadia Public Administration,1994,37(4):614-630.

[11]Rudmin F W.Critical history of the acculturation psychology of assimilation,separation,integration,and Marginalization[J].Review of General Psychology,2003,7:31-37.

[12]Dewey R.The Rural-Urban Continuum:Real but Relatively Unimportant[J].American Journal of Sociology,1960,66(1):60-66.

[13]Wuritu S.New village construction program and rural-urban integration policy in China[J].Journal of Rural Planning Association,2006,25:46-49.

[14]Deller S.Globalization and the Rural-Urban Divide[J].American Journal of Agricultural Economics.2011,93(3):89-96.

[15]Michael E R,Nicholas J W.Identification of differences between rural and urban safety cultures[J].Accident Analysis &Prevention,2009,41(5):931-937.

[16]Ferrell.Urban vs rural[J].American Journal of Rural Health.2005,18(2):66-71.

[17]Jelena P.Traditional values and modernization challenges in forming urban and rural culture[J].Series Philosophy,Sociology,Psychology and History,2007,6(1)54-69.

[18]Zhang J A.Meta-Analysis of Urban-Rural Differences in Happiness[J].Chinese Journal of Sociology,2010,2:26-29.

[19]Emery N C,Wu J J,Bruce A W.Place Orientation and Rural-Urban Interdependence[J].Applied Economic Perspectives and Policy,2011,33(2):18-23.