促进民族地区农村义务教育的财政政策探讨:以湖北省H市为例

2013-08-29杨芷晴

● 杨芷晴

20世纪80年代以来,我国颁布了一系列促进义务教育均衡发展的政策法规。然而,由于经济、社会和历史等各方面的原因,我国的义务教育在地区、城乡、校际之间发展不平衡的现象依然存在,民族地区的义务教育发展出现严重“短腿”。本文以H市少数民族地区为例,针对H市X县农村义务教育现状的调查结果,分析了民族地区义务教育发展的困难问题,同时借鉴国际经验,从义务教育财政均衡发展的角度,提出促进我国民族地区农村义务教育的财政政策建议。

一、民族地区义务教育状况的调查分析——以H市X县为例

(一)本次调查的基本情况

本次调查的对象为H市X县普通农民。该县属于H市重点扶贫开发的少数民族聚居村落,具有一定的代表性。本次调查采取非概率抽样的方法,共发放问卷200份,回收有效问卷190份,有效问卷率为95%。受访者均为20岁以上的农民,其中,男性占79.6%,女性占20.4%。20~39岁的占24.78%,40~49岁的占32.74%,50~59岁的占32.74%,60岁以上的占9.73%。

(二)调查结果分析

为了解民族地区义务教育的发展现状,问卷设计从主客观两方面展开,涵盖12个与民族地区义务教育相关的问题。经过统计处理与分析归纳,笔者从以下五个方面予以具体分析:

1、民族地区义务教育阶段学生辍学及其原因。据调查统计,该县的小学入学率已经达到95%以上,而初中入学率只有85%左右,在近15%的失学人群中,仅因家庭负担不起的就占80%。当问及 “孩子对上学读书的看法”时,有60%的村民表示自己有意愿让孩子读书,有40%的村民表示无所谓。而当问及 “为什么不让孩子读书”的时候,有50%的村民表示读书费用太高,20%的村民表示孩子自己不愿意读,30%的村民表示“不知道”。调查结果表明,家庭经济状况依然是制约农村义务教育的主要因素。虽然我国从2006年开始就免除了西部农村地区和东、中部试点地区义务教育阶段的中小学生全部学杂费,但不少受访者表示,虽然免除了农村学生的学费和杂费,但学校仍收取学生学习过程中必需的作业本费和辅导资料费(主要包括寒暑假作业册、与课堂练习及复习巩固关系密切的课后练习配套资料)等。这些费用既不属于学费,也不属于杂费,对于民族地区的普通农村家庭来说仍然是一笔不小的费用。因此,有必要进一步加大国家免费义务教育政策的贯彻执行力度,真正让农村家庭孩子读书无后顾之忧。

2、对教育基础设施的看法。当问及“对教育基础设施建设的看法”时,有50%的村民对教育基础设施表示满意,30%的认为教育基础设施 “一般”,有10%的认为教育基础设施“不好”,另有10%的认为教育基础设施“太差”。笔者在调查中了解到,不少学校的基础设施极差,不到60平米的教室里挤坐着98名学生,学生分3列、11排而坐,整个教室的前后课桌间距只有30厘米,学生几乎无法转身,最后一排的9名学生,后背紧靠墙壁而坐。老师的“三尺讲台”也被学生课桌逼退得仅剩一尺左右。部分受访者表示,学校教师的工资及办公经费均已得到很好解决,但是教室、宿舍、学生食堂等基础设施紧缺。

3、对师资力量的看法。当问及“对学校师资力量的看法”时,大部分受访者对学校的师资力量不尽满意。80%的人认为师资一般,能够教学生读书识字就行,还有10%的人认为师资太差,有时一个老师身兼多职,带3-4门课程,有些课程甚至没老师教,如音乐、体育、美术、社会等课程。调查结果表明,在我国农村义务教育教师的数量、结构、素质、稳定性以及待遇等方面都存在诸多问题和不足,难以适应农村义务教育改革的需要,亟需给予切实可行的保障与支持,以保障民族地区农村义务教育阶段师资的稳定性。

4、对国家教育政策的知晓度。当问及“对国家教育政策的知情程度”时,有48.6%的受访者表示不知情,有44.3%的受访者表示有一点知情,只有7.1%的受访者表示完全知情。调查结果表明,大部分受访者都对国家教育政策知之甚少。因此,为了提高民族地区的义务教育水平和质量,还需要通过电视、广播与报纸等手段加强宣传,提高农民对义务教育政策内容的认识。

当问及“当地政府对教育的重视程度”时,有21%的村民认为政府很重视教育,11%的人认为政府有一点重视,42%的人认为当地政府对教育的重视程度一般,有5%的人认为地方政府一点也不重视教育,21%的人表示不清楚。调查结果表明,由于国家及地方教育政策的普及率较低,加之受限于农村地区地方财政的空虚,大部分农民对政府部门关于义务教育的重视力度并不十分满意。

二、民族地区义务教育存在的问题

(一)义务教育阶段入学率偏低,学生流失问题严重

调查发现,民族地区义务教育阶段的入学率依然偏低,学生流失问题严重。2011年,H市所属省份毛入学率的平均水平已达到90%,而H市的毛入学率只有50%,其高中阶段的毛入学率更低,不到40%。调查了解,因家庭经济困难、地方财力有限、部分补贴不到位,部分民族地区初中阶段的学生流失率仍在4%以上,个别县市甚至高达7%,均超过国家规定的年辍学率在3%以下的标准。与此同时,部分学校教学质量不高,学生厌学及受打工潮的影响也是导致初中学生流失的重要原因。

(二)教育欠账太多、学校负债沉重,公用经费严重不足

据了解,早在2000年,H市的“普九”债务就达1.64亿元。截至2005年12月31日,仅J县学校欠债就达2045万元,而经省政府审计认定的“普九”债务只有419.5万元,占债务总额的20.5%,非“普九”债务高达 1625.5万元。如L市“普九”遗留债务180万元,“普九”后新增债务200万元。而随着农村教育费附加的取消,“普九”债务的偿还没有了经济来源,且H市八个县市都是 “吃饭财政”,根本没有财力负担“普九”债务,这笔账几乎全部压在中小学校头上。而H市农村中小学全部实行“一费制”收费(2006年起开始试行农村中小学全免学杂费),标准比较低,除收取少量杂费和省财政每生30元的公用经费补贴外,学校再无其他收入。当地居民表示,每到新学期开学,就有不少包工头上门讨债,还有不少校长被告上法庭,校长只好东躲西藏,根本没有精力安心抓教学,甚至还有不少农村学校根本没人愿意当校长,都不愿意背着巨额的债务办教育,这严重影响了学校的正常教学和管理工作的进行。

(三)教育基础设施状况堪忧

学校的安全是第一位的,但校舍危房问题一直是H市党政领导头上的一枚炸弹。自2003年以来,H市政府就把消除中小学危房作为向全市人民承诺办好的实事之一。2004年全市消除改造中小学D级危房17万平方米,2005年已消除改造D级危房14万平方米,但由于H市的中小学校舍大多是上世纪六、七十年代修建的石木、土木结构校舍,建设质量较差,危房改造工程难度较大。

H市属于典型的喀斯特山区,受独特的自然和地质条件的影响,饮水困难在全市农村中小学较为普遍。根据调查统计,共有480所中小学存在饮水难的问题,占全市中小学校总数的33%,涉及在校学生21万人,教职工13000人,且90%为寄宿制学校。每到枯水期,不少学校被迫放假,有的学校由于饮用了不合卫生标准的水,造成传染病、流行病发生,严重危害了师生健康。

中小学生如厕难问题十分突出。2004年H市第二实验小学和X县L小学发生踩踏事件并造成学生伤亡,至此中小学生如厕难的问题才日益凸现出来。出现拥挤踩踏伤亡事件,就是因为学生下课后争着上厕所。当时,H市第二实验小学师生共2393人,厕所只有36个蹲位,平均66.47人一个蹲位;L小学2748名师生,只有64个蹲位,平均43人一个蹲位。按照国家规定,小学平均16人、初中平均20人一个蹲位。因此,按照现在在校师生人数计算,全市应新建中小学厕所947(间)栋、8280个蹲位才能基本解决如厕难的问题。

寄宿制学校建设任务重,学生住宿困难。加强寄宿制学校建设是提高教学质量、巩固“普九”成果的重要手段,对民族地区来说,这一点尤为重要。但目前学生生活用房极为短缺,学生住宿、食堂、洗浴都很困难。调研发现,有不少初中理化生实验室、图书室和阅览室全部住进了学生,有的学生住三层大通铺,在一间不到20平方米的宿舍要住40多人。还有的学校把教室做寝室,课桌当床铺,白天上课,晚上男生就在课桌上睡觉。不少学校食堂容量不够,一遇雨天,学生只有淋着雨买饭。不少学校没有浴室,这对正处在青春期的初中生的健康非常不利。

(四)师资队伍建设问题较多

一是教师学科不配套,音体美教师专职的少,兼职的多,英语和信息技术教育师资紧缺。二是初中教师缺编较多,且由于县市财政负担不起,长时期得不到补充,以宣恩县一个小县为例,中小学教师就缺编100多人。三是老龄化现象严重,L市中小学教师平均年龄超过46周岁,有的小学教师超过50周岁。由于小学人口逐年下降,小学教师按编制计算已经满足教学需求,有的县市多年未引进新的教师,不能补充新鲜血液,教师整体年龄偏大,教师队伍的活力和创造力难以发挥,而且由于经费困难,教师不能外出学习,教学水平难以提高。四是由于少数民族地区条件艰苦、待遇较低,高水平教师不愿进山区,本地优秀教师大量外流,师资力量已成为影响教育教学质量提高的重要因素。

三、促进民族地区义务教育发展的财政政策建议

(一)建立中央或省级政府为主、相对集中的财政投资体制

按照谁受益谁负担的原则,教育支出的成本应当由教育受益方承担,但由于民族地区往往财力有限,大多数地方政府本身并无能力负担义务教育经费。因此,中央、省级政府应担当重任,从制度上保证民族地区义务教育的经费投入,实行区别化扶持。

为确保义务教育的全民性、平等性、普及性,世界各国一般由政府直接组织、管理和投资,实行以中央或省级政府为主、相对集中的财政投资体制。同时,各国由于各自的经济、政治管理体制不同,其政府干预和投资义务教育的具体方式又有所不同(具体情况如下表1)。

表1 世界各国义务教育公共经费的投资方式

事实表明,过去,我国部分民族地区实行的“以县为主”的义务教育投资体制并不奏效。民族地区自然环境恶劣,经济社会发展水平相对滞后,在“以县为主”的财政投资体制下,地方财政并无能力投入足够的公共经费。与此同时,由于义务教育公共产品的外溢性等特征,地方政府在投资博弈中不愿意选择对义务教育做过多投资,从而加剧了民族地区义务教育的投入不足。因此,要从根本上改变这一现状,必须建立以中央或省级政府为主导的、相对集中的财政投入体制。明确中央、省、市县三级政府对义务教育投入的责任和分摊比例,有效保证民族地区义务教育经费的稳定性,从根本上解决民族地区义务教育经费的巨大缺口。

(二)实施均衡的义务教育财政转移支付政策,平衡各地区义务教育水平的差距

美国义务教育实行的是以专项支付为主导的财政扶持模式,各州根据自身实际,确定不同比例的转移支付拨款。以最富有和最贫困地区为例,假设州对最富有地区的拨款与地方资金的出资比例可能为1:6,而在最贫困的地区,该比例可能正好相反为6:1。这一模式建立在“义务教育经费人均标准”上,根据这一标准,针对贫困地区与富裕地区教育成本的差异,政府增加、减少相应补助,从而使不同地区的义务教育经费达到相同的水平。该模式有效地弥补了由于各地方政府财政水平的不同而导致的教育经费差距。

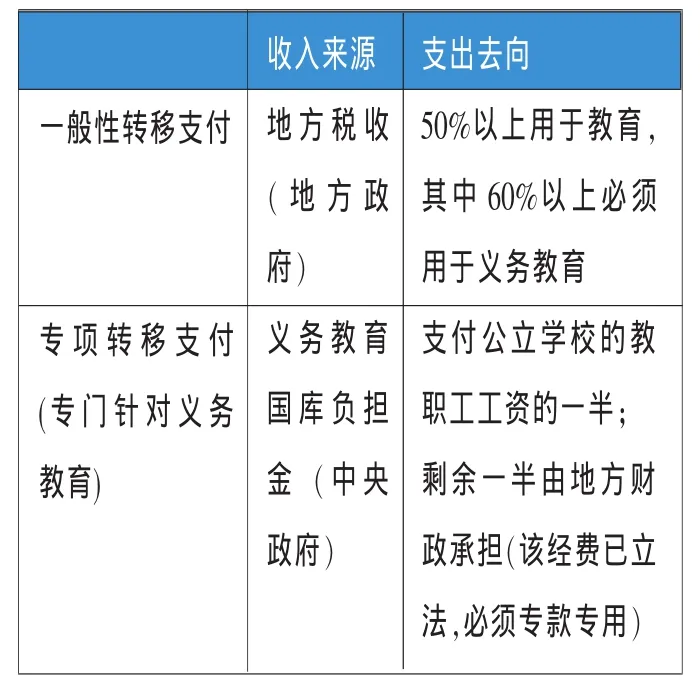

为消除地区间义务教育发展不均衡问题,日本政府采取的是将一般性转移支付与专项转移支付相结合的模式(具体情况如下表2)。与此同时,日本的中央政府每年都要核实该年学校学生和教师的数量变化,以及教师工资水平的变动情况,并据此编制年度预算,以保证财政资金的充足。

表2 日本政府一般性转移支付与专项转移支付模式

从国外义务教育财政转移支付政策来看,其财政的均衡供给并非是生均教育经费的绝对均等,而是根据均衡的义务教育服务或教育质量所需的教育成本,来进行均衡的财政供给。一般来说,农村或山区的教育成本要高于城市,若单纯地根据城乡生活成本的价格差异来判断教育成本,可能会造成教育成本的计量误区。

目前,我国义务教育仅做到了农村与城市生均预算内的拨款大致相同,但无法实现义务教育的公平与效率。要实现义务教育的均衡化发展,必须建立均衡的义务教育服务财政供给的方案,均衡区域、城乡、校际之间教育的财政供给。具体来说,第一,根据实现均衡义务教育服务所需的教育成本,国家应重新核定全国义务教育阶段公用经费的合理标准,制定统一的“义务教育经费人均标准值”。根据各地的贫富程度和教育成本差异,对未达到这一标准的地区实行财政补贴,而对已达标的地区减少或不实行补贴,以平衡地区之间的义务教育经费差别。第二,在一般性供给的基础上,中央、省级政府要建立专门针对少数民族地区的义务教育专项扶持资金,以解决民族地区教育经费不足的问题。第三,接受教育专项资金的民族地区,其资金应主要用于平衡区县内学校之间的义务教育财政供给水平,这有利于逐步均衡民族地区与非民族地区之间的义务教育发展。

(三)建立义务教育教师工资待遇的中央、省(市区)、县三级政府承担制度

为了保障教育资源的稳定和均衡,各国出台法律法规,对教师工资待遇、师资管理等作了明确规定。1889年,法国颁布法律规定,全体小学教师系国家公职人员,其工资应由中央财政负担。日本教育法规规定,教师必须每五年流动一次,校长必须是50岁以上,任期两年再连任者必须在校际之间轮换。韩国规定,教师必须每四年流动一次,同时,还对各学区内的学生综合评分,由计算机随机确定适龄儿童将要就读的学校。

鉴于我国农村地区县级财力不足,建议我国建立义务教育教师工资待遇的中央、省(市区)、县三级政府承担制度。具体来说,第一,民族地区义务教育教师的标准工资由中央和省级财政共同全额支付,以确保农村教师工资能按时、足额发放到教师手中。第二,将民族地区义务教育教师的医疗、养老、失业保险和住房公积金及政策性津贴纳入国家财政预算,确保他们享受到与当地公务员同样标准的医疗与养老保险等待遇。第三,建立以各级政府为主的民族地区义务教育教师培训的财政投入制度,将民族地区教师的培训经费纳入县级以上人民政府财政预算,按工资总额的3%单独列支,专款专用。第四,建立民族地区教师待遇和培训的财政预算及执行情况的监督审查机制,各级人大和监察部门应切实负责,确保民族地区义务教育财政投入。

(四)完善多渠道的教育经费筹措体制和融资方式

民族地区基础设施薄弱、师资力量严重不足,与城市相比,面临着更大的资金缺口,长期依靠财政拨款这一单一的资金筹措方式,远远不能满足该地区教育的发展,长此以往,与先进地区的差距将会越拉越大。在新的社会经济转型时期,国家应积极完善多举措的教育经费筹措体制和融资方式,择机规范推广“教育券”等支持民族地区义务教育发展的政策工具。1955年,美国经济学家米尔顿·弗里德曼在其 《经济学和公共利益》一文中首次提出了“教育券”理论。该理论认为,政府把原来投入公立学校的经费按照生均单位成本折算以后,以面额固定的有价证券(即教育券)的形式直接发放给家庭或学生,学生凭教育券自由选择政府所认可的学校(公立学校或私立学校)就读,不再受学区的限制,教育券可以冲抵全部或部分学费,学校凭收到的教育券到政府部门兑换教育经费,用于支付办学经费。目前我国已有部分地区开始试行“教育券”。2011年,安徽省教育厅下发安徽省进城务工农民随迁子女电子教育券实施方案:从2011年秋季入学的义务教育阶段起始年级学生开始实施电子教育券,其他年级学生继续实行资金奖补办法。深圳光明新区也提出,从2011年7月1日起至2012年6月30日试发教育券,将其作为义务教育阶段“双免”资质学生冲抵学杂费的统一凭证。借鉴这一思路,我国可研究探索促进民族地区教育发展的“教育券”,在确定最低生均教育成本的基础上,以“教育券”的形式发放到义务教育阶段学生手中,学生持这种“教育券”可直接入学。这样不仅能从根本上解决民族地区学生因贫失学、因贫辍学的问题,还能有效改变民族地区义务教育专项资金“粥少僧多”的困境,提高教育经费的使用效益。