对网络舆论场及其研究的分析

2013-08-27聂德民

■聂德民

一、网络舆论场概念的提出及特性

(一)场概念及其泛化研究

法拉第提出了“场”的概念,“场”概念的提出为人们提供了一种不通过直接接触而产生相互作用的模型。场概念的运用范围逐渐超出了物理学范畴,并向其他学科渗透,从而催生了众多的场概念和理论,比如“心物场”、“大众传播场”、“电视场”、“新闻场”、“媒介场”等。

在社会学领域中迪尔凯姆率先引介和使用了“场”概念。在迪尔凯姆的视野里,社会场是社会有机体及其子系统周围连续存在的特殊物质形态。而布迪厄的“场域”理论,对研究中国的网络舆论新现象最具启发和指导意义,特别是在网络场解读与控制中的作用。布迪厄认为,场域必须作为研究的焦点,因为它是核心性的。[1](P133)布迪厄认为场域是一个关系争夺网络,是力的较量场所和空间。场域不仅是现实的,而且是历史的;不仅是静止的,而且是动态的;不仅是固定的,而且是进行中的;不仅是有形的,而且是无形的。场域内的一切运作都有资本和权力的影子。布迪厄的场域理论能消解宏观研究与微观研究之间的对立局面,将两者很好地融合在一起,这为新时期的网络舆论研究注入了一种全新的理论方法。

(二)舆论概念及其共性的强调

早期的研究认为:“社会舆论是一种常常难以进行确切科学分析的群体现象,它同人的社会性紧密相连。”[2](P258-260)国内较有影响的学者,都曾经对“舆论”现象做过很有价值和深度的研究。刘建明认为舆论是体现多数人权威性、共同性的意见;[3](P11)喻国明认为舆论是具有争议性、共同性的意见;[4](P277)孟小平认为舆论是具有一致性、强烈性和持续性的意见总和;[5](P36)陈新汉认为社会舆论是较为一致性的评价意见。[6](P216)这些学者给出的概念界定大都强调了舆论的“共同性”、“整体性”、“集合性”、“一致性”、“持续性”、“社会性”、“权威性”。

(三)网络舆论概念及其博弈性的强调

互联网为人们自由表达和相互探讨提供了前所未有的便利,是目前为止公共领域内较为理想的沟通和交往环境,它为公共领域的参与者提供了较为理想和便捷的话语空间,从而有利于舆论的形成和演化。鉴于网络的特性,网络舆论的概念应该强调“自由性”、“平等性”、“公开性”、“参与性”、“交互性”、“论辩性”、“交锋性”、“碰撞性”、“博弈性”、“融合性”、“多样性”、“空间性”、“时空性”、“场域性”、“短暂性”、“即时性”等等,随着微博的出现,又出现了另一个特征“移动性”(微博与手机的关联)。

由此,网络舆论的概念可以如此定义:在互联网中传播的针对某一话题或议题的比较一致的综合性评价意见,这种意见经过了“话语公开市场”的自由讨论,融合了各种话语势力的渗透性意见,是一个博弈性的结果。舆论话题或者在讨论过程中由内部加以融化,或者寻求外部的力量加以解决。

(四)网络舆论场概念的提出

在国内,“舆论场”的概念已经被刘建明、喻国明等一批传媒学者们进行了界定和广泛使用。刘建明为了说明舆论形成的一种情形,提出了“舆论场”的概念。喻国明为了说明形成共同意见的时空环境,也使用了舆论场的定义。[4](P238)“网络舆论场”这个概念虽然已经开始被一些专家学者们加以广泛使用,但具体的操作性界定目前还不多见。在很多学者的研究成果中,文章标题虽然冠以舆论场或者网络舆论场的研究视角,但是在文中并没有对网络舆论场进行学术性的界定,大多是套用了前人的说法,比如王大明在《网络舆论的场论分析》中,只是简单套用了勒温的场论公式,而没有做深入探究。另一名学者余秀才在《网络舆论场的构成及其研究方法探析》一文中,详尽地梳理了考夫卡、勒温、布迪厄等西方学者的有关“场”理论。他认为,网络舆论场是三“场”合一,是三者的交会与融合。

究竟如何定义“网络舆论场”呢?笔者认为,网络舆论场是网络空间和社会所特有的一个时空环境,与现实社会场交互作用,是现实社会的释放场和监控场,场内充满了权利与资本的争夺。

二、对网络舆论前期研究成果的分析及评价

舆论学一直以来就是我国传媒研究的重点和热点,也是我国传播学研究中较为成熟的领域。在舆论学领域已经出现了一批领军人物,如刘建明、陈力丹、喻国明、陈新汉、刘毅等,同时也涌现了一批权威著作,如《基础舆论学》、《社会舆论原理》、《舆论导向研究》、《舆论学——原理方法与应用》、《舆论与社会》等。不可否认,我国的舆论学研究也还存在欠缺之处。从研究角度来看较为单面化,很多研究成果都走不出从政治宣传的路子对舆论进行分析研究。从研究成果看,存在趋同现象,很多成果著作缺乏独创性和新颖性。在网络舆论研究领域,这些缺陷与不足也是很明显的。近几年研究网络舆论的成果主要侧重以下几个角度:网络舆论基础研究(概念、特征等),网络舆论导向,网络舆论形成机制,国际网络舆论,网络舆论调控,网络舆论监督个案研究,思想政治与网络舆论,网络舆论与司法审判,网络舆论暴力等。从这些研究角度和研究成果可以看出,虽然在网络舆论的形成、作用,以及监督或导向等方面有较多成果,但是网络舆论研究的格局仍没有打开,比较成熟的一批核心著作仍然没有诞生,一批核心专家学者也还没有形成。网络舆论研究的基础框架没有建构起来,就容易在更高层次的研究上造成混乱,这是我国网络舆论研究首先要解决的问题。

可喜的是,2008至2012年,网络舆论研究成果迅猛增长,网络舆论的基础性研究仍在继续的同时,也出现了一些新的研究领域。一是关于网络舆论与司法审判或法治建设的关系研究,这是一个新的研究方向;二是关于微博舆论场的研究,这也是目前学者关注较多的一个新领域。社会不断向前推进,网络技术和社会也是每天都在变化,不断地有新的问题和现象出现,不断有新的议题涌现。对于我国来说,网络舆论的研究和扩展还有很长的一段路要走,只要网络空间和网络社会仍然存在,网络舆论的研究就一直会有其理论意义和现实意义。

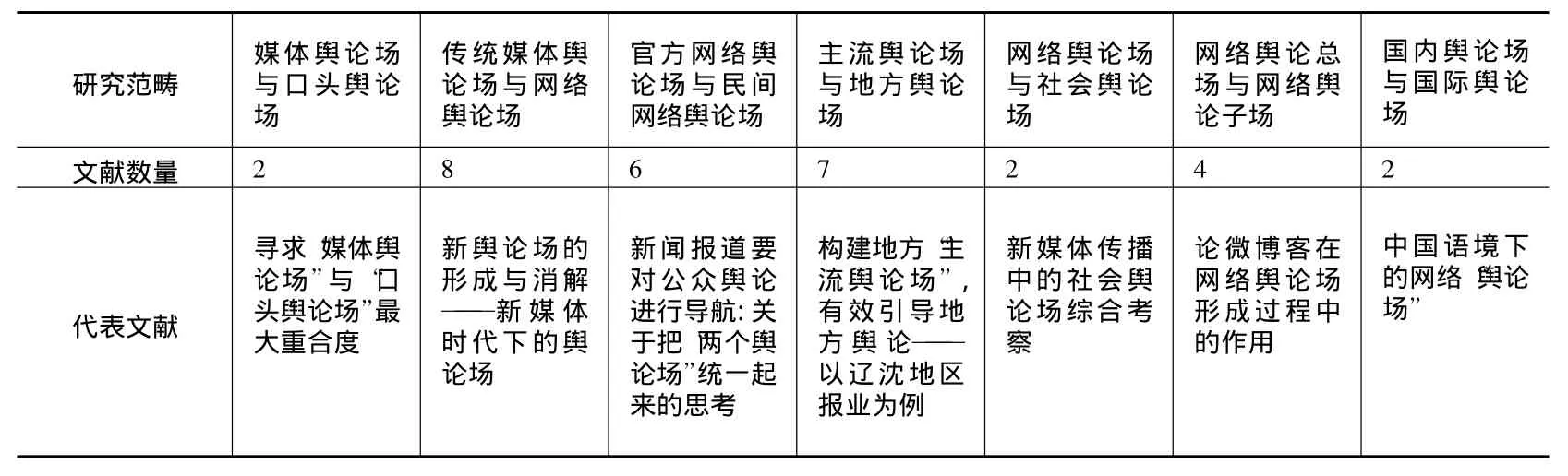

截止到2013年1月20日,百度搜索“网络舆论场”,搜索相关结果高达3 800 000个。维普搜索数据显示,冠以“舆论场”为题的主要文献有103条,最早的文献可以追溯到2000年熊志超发表在《新闻前哨》的《舆论场效应的利用及调适》一文。冠以“网络舆论场”为题的主要研究文献,共有33条,这33条文献的研究议题分布见表1。

媒体舆论场与口头舆论场。这个议题主要探讨的是网络舆论引导问题,解决网络舆论场与口头舆论场的冲突与对话问题,从而寻求两者之间的最佳组合,打通两个舆论场。

传统媒体舆论场与网络舆论场。这个议题主要探讨的是在网络舆论场中民众评价的形成与消弭所呈现出的新特征。具体研究内容包括新旧媒体舆论场的比较,新舆论场的形成,新旧舆论场的交互作用等方面。

官方网络舆论场与民间网络舆论场。这个议题实际上探讨的是权威机构的评价活动与民众评价活动的关系问题。研究的内容包括民众评价活动的权威性,权威机构评价活动的权威性与社会舆论机制,权威机构评价活动与民主,权威机构评价活动与制度等。

表1 研究议题分布与代表作

主流舆论场与地方舆论场。这个议题探讨的是如何加强主流媒体和新兴媒体的建设,开创舆论引导新局面的问题,以及主流媒体如何提升核心竞争能力,弘扬社会主义核心价值观的问题。

网络舆论场与社会舆论场。该议题探讨的是网络舆论与现实社会的关系问题。研究内容包括网络舆论的现实根源,网络舆论的现实解决,网络舆论的社会预警,网络舆论的社会控制等。

网络舆论总场与网络舆论子场。这个议题主要探讨网络舆论的形成和演变历程。研究内容包括网络舆论的产生和演变机制,传播机制和介入模式,BBS论坛,电子邮件,QQ聊天,微博等网络舆论子场的舆论传播特征等。

国内舆论场与国际舆论场。这个议题探讨的是国内的舆论与国际的舆论之间的关系问题,研究内容包括我国在国际上的舆论声音与话语权研究,国际舆论环境的特点分析,新形势下国际舆论的引导问题等。

三、对网络舆论场研究内容的分析

场理论的引入是为了深化网络舆论问题的研究和解决现实的困境。网络舆论场的研究包括以下内容:网络舆论场内的实体因素分析、网络舆论场内的场因素分析、网络舆论场的总场分析、网络舆论场的诸子场分析。

(一)网络舆论场的实体因素分析

网络舆论场内的实体因素,也就是在网络舆论场内活动的民众(个人和群体)。从宏观上看(见图1),网络舆论实体主要包括以下几种群体:强势话语群、弱势话语群、潜水话语群、版主群、在线专家群、评论员群、网络写手群等。在网络舆论场内,这些群体把身份都隐藏在电脑背后,日常生活中身体在场的整体交往被简化为一种言语的交流。在现实社会中我们一般倾向于参考个人的身份来判断他的言论,而在网络舆论场内则相反,我们是通过言论来判断其身份。

网络舆论场内存在的话语势力群体,有的旗帜鲜明,话语犀利;有的若隐若现,言语闪烁;有的隐而不现,藏头露尾。各方话语势力在“公共话语空间”内施展神通,以图影响其他势力群体。强迫性的话语在舆论场内不仅不受欢迎,反而大受排斥。网络舆论场内倡导的是自由表达,平等交流,充分博弈,靠强势剥夺或压制他人话语的行为,只能带来短暂的效果,一旦触犯众怒,场面将会难以收拾。

网络舆论场内的主要话语势力旗帜鲜明,他们是网络舆论的主要参与讨论者,包括两个部分:话语强势者,话语弱势者。不论是话语强势者,还是话语弱势者,都是网络民众的一部分,发表的都是网络民众的意见。

网络舆论场内的次要话语势力时隐时现,他们主要包括:论坛版主、网络评论员、在线专家、网络写手等。这些话语势力神龙见首不见尾,却时时在观望,伺机而动,一旦有些风吹草动,便跃跃欲试,施展手段,运用特殊话语进行渗透性影响。

网络舆论场内的沉默话语势力隐而不现,他们主要是一些潜水者,无意“灌水”或回帖,抑或只是抢个“沙发”、“板凳”、“马扎”坐坐而已。他们时时在场,却又看不见他们的身影,他们参与了整个讨论过程,却看不见他们的意见留在何处,他们只留下一些痕迹可供我们辨认。网络舆论场里面浏览者人数与回复者人数之间的数字差(虽然不完全是),就是他们留下的证据。以前的网络舆论研究,专注于强势话语群体和弱势话语群体的研究,却忽视了这个潜在群体的研究。

话语博弈斗争是网络舆论场内最复杂、最难理解也是最需要研究的一个领域。要搞清楚内在的复杂逻辑,需要有比较成熟的理论和方法,还要有比较成熟的案例可供研究。当然,随着时间的推移,这两者都将不再是问题。

(二)网络舆论场的场因素分析

网络舆论场内的场因素,也就是在网络舆论场内活动的群体之间的相互作用。网络舆论场主要包括以下几种场力:引力场,排斥场,强场,弱场。

在网络舆论场内最明显的场力是引力场。网络民众对信息的关注和接受是有选择性和针对性的,对舆论参与也是有选择性的。由于背景的不同,每个人只对其有兴趣的、自身认为正确的或有价值的舆论表示关切,而对其他同样有价值的部分就可能不予理睬。

从宏观的角度来看,网络舆论场与现实社会场之间也存在着引力。如图1所示,现实社会场不仅把网络舆论场看作是一个释放场或安全阀,而且也看作是一个控制场或监控场,总希望把网络舆论场纳入自己的掌控之中。而网络舆论场内舆论话题的解决,既可能通过内部的话语讨论加以解决,也可能会在现实社会场中寻求适当的手段加以解决。“铜须门事件”、“公主门事件”、“周老虎事件”等网络舆论的经典案例便是最好的例证。

网络舆论场内的第二个场力是排斥场。由于网民接触到的信息,基本上都是过滤多次的,这样的信息只会强化他们的固守观点或偏好。而对立面的意见或视角,则被拒之门外。另一方面,网络舆论场内相对宽松的话语环境,使群体的非理性、偏激化特点表现的更为严重,导致评论者态度偏激、言词激烈。

网络舆论场内的第三个场力是强场 (图1中的强势舆论)。在网络舆论场内,当大量网络民众聚集在一起,把注意力集中到某一话题或议题上的时候,围绕着这个话题或议题就形成了强场。强场就像一块巨大的磁铁,吸引越来越多的人参与其中,浏览人数和回帖人数急剧增长,卷入的话语势力更加复杂。强场达到一定的程度,社会控制的难度就会加大,雪球越大,冲击力也就越大,杀伤力和破坏力自然也就更大。这也是社会权威机构强调网络社会控制的重要原因之一。

图1 网络舆论场结构图

网络舆论场内的第四个场力是弱场 (图1中的弱势舆论)。和强场相对而言的自然是弱场。弱场也是场,麻雀虽小,五脏俱全,弱场内部也同样存在着话语强势者,话语弱势者,话语潜水者等势力,只不过弱场的场力太小,内聚力不足,无法吸引更多的人参与,论坛版主,在线专家、评论员和网络写手们目光紧盯着强场而无暇顾及甚至完全忽视了这些弱场的存在。这些弱场大多经过短暂的时间便成为“沉底帖”而烟消云散了,但也不排斥有重见天日的可能。

(三)网络舆论总场及其子场

社会场从规模上可分为宏观场与微观场两大类。宏观场是指某一国家或区域的,或整个社会范围内的,或是某一社会形态或时代所拥有的统一场。宏观场规约着整个社会的行为,决定着一个社会的行为方式、价值取向及发展走向。微观场,顾名思义就是某一特定社会空间范围内的场,它直接制约着个体与群体的心理行为。

网络舆论场是各种意见交互作用的时空环境。各大大小小的“子场”,在总体上构成了信息传递和意见交流的时空环境,即网络舆论总场。网络舆论的各个分散阵地就是网络舆论的子场。网络舆论阵地的各个子场 (个人博客,微博,网络论坛,新闻跟帖,电子邮件,QQ聊天,各类贴吧)功能各异,在网络舆论的兴起、发展和壮大过程中,各显神通,交互为用。

博客——勃兴的网络舆论子场。博客作为一种交流形式,由于其自由的话语方式、开放的交流模式、敏捷的反应速度,在网络舆论场中迅速崛起。在博客舆论场,当自由讨论达到一定程度,产生一定的影响力时,仅代表个人意见的博文和评论,往往被转贴到其他舆论场继续讨论,继而其他舆论场加以广泛转载,从而在更大的网络场内进行传播和讨论,以致出现了庞大的“舆论圈”,最终形成一个较具影响力的“舆论场”。

BBS——稳固的网络舆论子场。BBS(网络论坛)给网民创建了一个群体交互的新空间,网民可以在场内进行小组讨论式的交流互动,更具主题性和目的性。在发表言论、交流观点和意见的互动过程中,网民对信息进行进一步筛选和重新组织,一旦某个特定的话题引起共鸣或引发争议,就会不断有参与者发帖、跟帖、转贴。BBS舆论能在短暂时间内呈现出一种信息的集纳状态。

电子邮件和QQ聊天——伺机而动的网络舆论子场。属于私密交流的QQ聊天以及具有特定接受对象的电子邮件,由于缺乏公开性,一般情况下在舆论形成中不具主导作用。但有时候,这两个舆论场也会大显神威,让人不可小觑。电子邮件具有群发的功能,这是其在舆论传播中的一种特有优势。电子邮件为持相同或相近意见的网民提供聚集的通道,为舆论观点积聚同盟力量。在舆论壮大和传播中,QQ有时也会参与其中,QQ场内的网友互相转发动员时有发生。专题QQ群的建立,对舆论的发展壮大也会起到推波助澜的作用。

微博——最具杀伤力的网络舆论场。目前微博已经成为了网络民众话语表达的首选场域,成为最重要的公共话语平台和信息传播载体,成为网络的舆论中心。随着使用率的增多以及影响力的增大,微博正在改变网络舆论发生、发展的格局。

目前对网络舆论子场的细化研究成果已经比较多了,比如关于网络论坛子场的研究和关于博客子场的研究,但比较欠缺的研究就是各网络舆论子场在网络舆论发生、发展、壮大过程中的逻辑关系是如何展开的,以及应该怎样看待各个网络舆论子场在总场中的位置和力场。

(四)网络舆论的反思性研究

网络舆论场域的研究,需要继续深化各个子场的研究,与此同时,需要从宏观视角进行总体关照。当然,这就需要对10多年来的研究成果进行重新梳理和分析。通过分析,既可以反映出网络舆论研究的现状,也可以反映出网络舆论研究的走向,当然最重要的是有利于构建网络舆论研究的基本理论框架。在这方面,已经有些学者开始做出了努力和尝试,从2007年以来,对网络舆论的批判性、反思性、述评性的研究逐年增多。

我国的网络舆论研究逐渐走向成熟,多种视角和研究方法(如网络舆论场论分析,网络沉默螺旋理论分析,社会网络分析等)的介入,使得网络舆论研究别开生面,不断深化和发展。

四、结语

网络舆论起着重要的社会均衡和社会安全阀作用,一定程度上捍卫了民众话语。网络舆论既是属于民众的,也是属于权威机构的。如何净化网络环境,加强危机意识,深入分析网络舆论的发生机制和演变规律,从而引导网络舆论,化解危机,实现社会管理创新,这是当前权威机构的重要任务。

网络舆论的社会控制问题成为社会共同关注的新问题。网络越来越成为各种势力群体争相夺取的舆论新领地,对网络舆论的社会控制也是必然和必须的。而场视角的切入,为解决网络舆论与社会控制的关系提供了一条可行的途径,权威机构要具有竞争和博弈意识,积极抢占舆论的制高点。

[1](法)布迪厄,等.实践与反思[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998.

[2](爱尔兰)肖恩·麦克布赖德.多种声音,一个世界[M].北京:中国对外翻译出版公司,1981.

[3]刘建明.基础舆论学[M].北京:中国人民大学出版社,1988.

[4]喻国明,刘夏阳.中国民意研究[M].北京:中国人民大学出版社,1993.

[5]孟小平.揭示公共关系的奥秘——舆论[M].北京:中国新闻出版社,1989.

[6]陈新汉.民众评价论[M].上海:上海人民出版社,2004.