宗教世俗化视野下的《七宗罪》解读

2013-08-23蒋叶俊当代贵州杂志社文化社会编辑部编辑

□文/蒋叶俊,当代贵州杂志社文化社会编辑部编辑

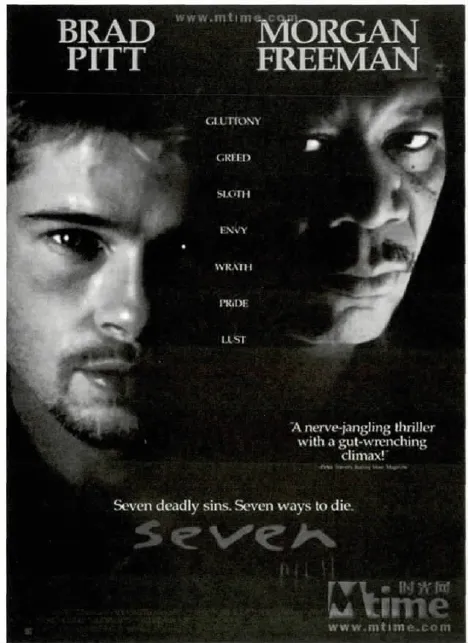

电影《七宗罪》海报

《七宗罪》以其隐喻、宗教色彩、悬疑特征在美国电影史上占有一席之地。这部英文原名为《Se7en》的电影拍摄于上个世纪九十年代。时至今日,它完美的叙事,扣人心弦的情景设置以及结尾处出人意料的升华仍为不少影迷津津乐道。事实上,《七宗罪》的最大亮点乃是它留下了一个开放性命题:在世风日下、道德沦丧的社会中,我们还能相信上帝吗?人类该何去何从?在电影的结尾处,导演大卫·芬奇以沙摩塞之口,说出了欧内斯特·米勒·海明威的名著《战地钟声》里的语句:“这世界是美好的,值得我们去奋斗。”并且说“后半句我同意”。这似乎是导演对全片的一个总结。但以何种方式去奋斗?殉道还是兢兢业业的工作、博取神的宠爱,抑或是彻底忘掉神的存在,为世俗而战?本文通过对世俗化概念的引入,从哲学角度对《七宗罪》进行解读。

一、七宗罪:人的迷失

1965年,美国学者哈维·考克斯在其名著《世俗之城》中正式提出了著名的“世俗化”(Secularization)概念。考克斯指出,世俗化乃是指“人从宗教和形而上学的庇护中解放出来,也是人的注意力从‘来世’转向‘此世’”。因此,对于世俗化,可以简单的概括为人们失去对超自然的信仰、不相信彼岸神圣力量的存在、肯定现实的物质生活。

西方近现代经济社会发展与世俗化进程有着密切关联。从总体上看,西方近现代的发展奠基于两次思想大解放运动:一为文艺复兴,一为启蒙运动,而两次思想解放运动都是以基督教为批判对象,从而促成了基督教的不断世俗化。可以说,正是摆脱了基督教的束缚,西方的近现代发展才能获得源源不竭的动力。世俗化强调人的主体性、高扬人的价值,对于生产力的发展和整个社会的进步具有不容置疑的重大意义。

同时,世俗化也带来了个人主义和拜金主义的极度膨胀,传统的道德秩序濒临瓦解,而新的意义秩序又无法建立。宗教是一种神圣的看似有理性结构,在这种结构中,宇宙被设定为一个超越于人的巨大实在(如上帝),而这个实在又面临着人类所生活的现实世界,将人的生命安置在一种具有终极意义的秩序中。在基督教中,从上帝的创世到人类原罪的由来和赎罪,再到基督的爱以及上帝之城和世俗之城的存在等等一整套关于神圣统治的体系使人类现实活动中的不稳定、不确定都与上帝联系在一起,从而被赋予一种终极的、普遍的、神圣的意义。人类的活动不再是转瞬即逝的,而是在上帝的注视下具有了永久性和最终的可靠性。

世俗化破坏了神圣的有理性结构,人类在对自我的崇拜中开始迷失方向,重建社会秩序、寻找生命价值变成了每个个体都逃避不了的责任。在不堪重任下,人类开始迷惑,傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、贪食及色欲充斥着生活的每一个角度。

上个世纪九十年代,全球宗教复兴达到一个高潮,人们试图回归、重返神圣的有理性结构,《七宗罪》就诞生于这样一个宏观的时代背景下。它直指道德沦丧,人类的自我迷失。在剧中,傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、贪食及色欲通过最为极端的案例得以体现。

二、强制赎罪

强制赎罪是贯彻《七宗罪》全剧的一个关键词。所谓强制赎罪,就是赎罪的动机并非是处于基督的爱,不是发自内心的主动,而是受外力所胁迫,被迫进行赎罪。

在《圣经·旧约》中,因为人类之父亚当犯的罪而使其子孙后代都必须在世间受罪,这便是人类的原罪。既然有罪,就必须赎罪。因为耶稣的出现,人类才能实现赎罪。如在《罗马书》中,保罗说道:“因一人的过犯,众人都被定罪:照样,因一次的义行,众人也就被称义得生命了”,这里的前“因一人”指亚当,后一个则指耶稣。在《约翰福音》中,耶稣与尼哥底母谈“重生”时说到:“我实实在在的告诉你:人若不重生,就不能进神的国。”而“重生”就是信神的独子耶稣,“叫一切信他的都得永生。”也就是说若想进入神的国,必须在此世信耶稣之名。换言之,只有在此世坚信耶稣,才能最终进入神的国。因为耶稣为人类的赎罪,使人类只要能不将“肢体献给罪做不义的器具”而是“将自己献给神”就能得到永生,也即是说在现世也是在“义”中活,而不是在“罪”中活。从“义”和“罪”的分别,便有了基督教的七种美德和七宗罪之说。

教徒出于对耶稣的爱,主动选择在“义”中活,便能得到神的救赎,反之,在“罪”中活,就无法实现救赎,而强制救赎就是终结这种在“罪”中活的生活方式。

为实施强制救赎,连环杀人犯约翰·杜都采取了极端残忍且具有针对性的谋杀方式。对于贪食者,约翰·杜令其连续进食十二个小时致死,对于懒惰者,约翰·杜捆绑其手脚,令其不能丝毫动弹达一年之久,贪婪者、色欲者、骄傲者、嫉妒者无一不是以令人最为震惊的方式被处决。

三、真正的传道者

按照电影《七宗罪》的表层叙事来看,传道者无疑是宗教狂热者约翰·杜,他对宗教的狂热和作案的理性让人印象深刻,通过在作案过程中的精心策划,环环相扣,约翰·杜有意让事件最大限度引起人们的关注。无疑,约翰·杜是在传道,甚至为了传道,他选择以殉道的方式将整个谋杀案推向高潮。由强制赎罪的执行者变成强制赎罪的被执行者。约翰·杜这种心理已经到了普通人难以理喻的程度,挑战了人类的底线,所以才让人震惊,《七宗罪》这部影片才成为许多人心中的一个“坎”、一串疑团。约翰·杜为什么要杀害不属于七宗罪之列的无辜者,他到底是一个纯粹的天主教徒还是一个心理变态者?

我们的这些追问表明,《七宗罪》的真正传道并非约翰·杜,或者说并仅仅是约翰·杜,那会是谁?

沙摩塞显然是首先想到的一个可能的传道者。在剧中,沙摩塞是一个人类智者的角色,他沉着老练,很有修养,如果不是他的存在,电影《七宗罪》将会成为连环杀人犯约翰·杜的独角戏。对于约翰·杜的作案手法、动机,沙摩塞总是看得最准、最深。但与此同时,他也是剧中最为困惑的人,他为了不让自己的孩子来到这个道德沦丧的世界受苦,劝服女友放弃生下孩子,而在多年以后,他自己却决定把孩子生下来。一方面,因为对这个肮脏社会的不满,他坦言自己很难与人相处,另一方面,对于别人的要求、困难,他总是不由自主的伸出援助之手。

沙摩塞显然符合天主教所倡导的七种美德:谦卑、温纯、善施、贞洁、适度、热心及慷概。但在世俗化的浪潮中,在宗教的神圣有理性结构被破坏后,沙摩塞也深陷迷惑之中。对于一个自己都确定如何生活才算最有意义的人,遑论传道。但我们有理由相信,沙摩塞才是真正的传道者,从导演对故事的精心安排上,我们可见一斑,比如再有一个星期,沙摩塞便要正式退休,而就在这一个星期,连环杀人七宗罪上演,仿佛是为沙摩塞专设,通过参与侦破谋杀案的全过程,困惑的沙摩塞终于有所悟:“这世界是美好的,值得我们去奋斗。后半句我同意”。

当然,还有一位毫无争议的传道者,该剧的导演大卫·芬奇,这位不落俗套的导演习惯把关注的焦点投向人性与社会的黑暗之处。无论是约翰·杜还是沙摩塞,都是大卫·芬奇的一个侧面展现。