莫拉:反建筑全球化

2013-08-22张宁远

文│张宁远

尽管已获得全球建筑最高奖普利兹克奖的认可,爱德华多·索托·德·莫拉(下称莫拉)这位欧洲建筑大师,至今仍保持着行事低调、远离媒体的一贯作风。他被认为是新密斯风格的践行者,追求独创性,以精巧地运用建筑材料而见长,擅长组合花岗岩、大理石、砖石、钢材、建筑混凝土、木材,以让人意想不到的色彩运用和熟练的光线控制来营造非凡的观感。

莫拉并不简单地遵循所谓理性的逻辑与一致性,其在细节的诸多巧妙处理,让建筑犹如有机物般获得了生命,与环境一同成长。

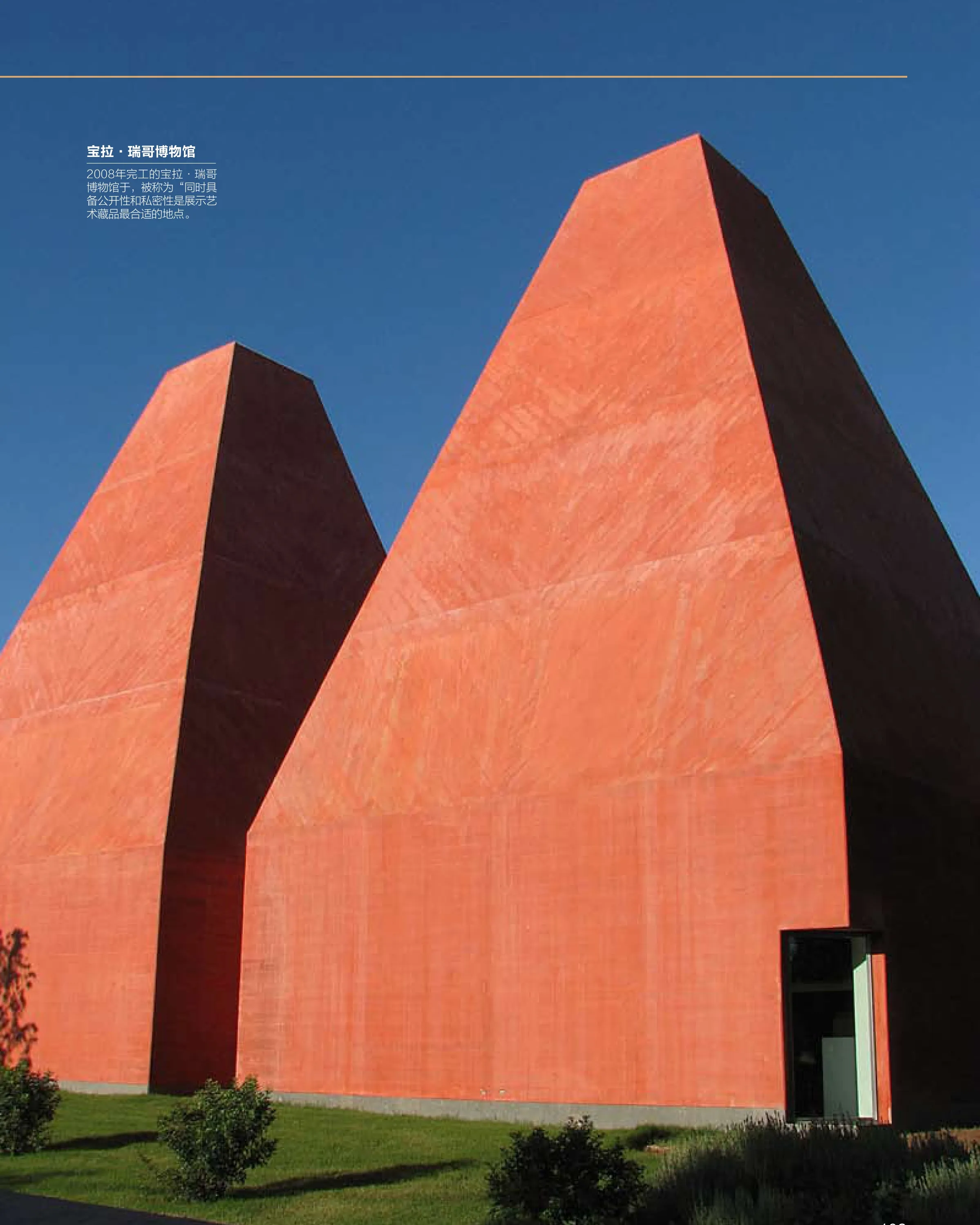

普利策奖评审委员会主席帕伦博勋爵对此的评价是:“在过去30年中,莫拉创作了一系列既属于我们这个时代,同时也呼应着建筑传统的作品。他的建筑具备独特的能力,能够同时传递出看似矛盾的建筑语言和气质——既有力量又谦逊包容、有时张牙舞爪却又能细致微小,伸张公权力的同时也保持个人的亲密感。”

和许多著名建筑师不一样的是,莫拉赢得诸多殊荣的作品以住宅居多。他遵循建筑与自然之间的对话,其作品往往通过巧妙地改造基地以适应环境。比如他最负盛名的作品莫列多住宅的建造过程中,改造基地所动用的人力、物力和花费远远超过了建造本身,但若干年后,当住宅和环境紧密融合在一起的时候,人们发现,一切都是值得的。

建筑与自然之间的对话同样也运用在了2004年完工葡萄牙布拉加体育场,这座的深受好评的建筑杰作中曾经举办了欧洲足球锦标赛。近150万立方码的花岗岩在修建现场爆破获得,粉碎后制成修建体育场用的混凝土。对山体实施的精确爆破形成了一个100英尺高的花岗岩切面,与体育场的一端相接。莫拉将其描述为自然之物和人造之物之共存所构成的理想建筑。

旅行是莫拉提倡的另一个学习建筑的重要途径,他强调旅行的重要性,他从年轻的时候就开始经常带着相机在城市中游荡,仔细地观察和思考建筑物。到美国亲身体验极少主义代表人物唐纳德·贾德在沙漠中的博物馆则被他称为对其个人至关重要的几次旅行之一。

关于个人风格的形成,需要追溯到莫拉早期的工作。28岁之前,莫拉在阿尔瓦罗.西扎的事务所工作,1980年开设了自己的事务所。从那时起,他完成了超过60个建筑,其中大部分在葡萄牙以及在西班牙、意大利、德国、英国和瑞士。

莫拉年轻时期的作品明显折射出阿尔瓦罗·西扎、密斯·凡·德·罗、路易斯·巴拉干等建筑巨匠的影响,德国新古典主义和美国极少主义对他也有着重要意义,但他同时也是带着批判的眼光来看待和思索这些建筑巨匠和建筑风格的,因此随着时间的推移,他的个人风格逐渐显现。他的成长历程见证了二战以后整整一代欧洲建筑师的成长,也见证了欧洲现代建筑发展的轨迹和脉络。

在莫拉后期逐渐形成的个人风格中,其作品简洁而又富有想象力,他的作品总是简单明了、易于解读的,然而在他动手之前,人们总是猜不到,他会竟然用这种方式来建造。他后期作品总是透露出一种经过时间磨砺后返璞归真的睿智和幽默,他曾精确地用博尔赫斯的短篇小说来比喻自己的作品:“一段文字不应修改太多,不然的话,它最终会变得太过刻意,读者能感觉到作者的疲惫从而也会觉得厌倦。”

对于中国一些建筑“抄袭”国外著名建筑甚至以个“小镇”,莫拉表示:“我们用善意一点的态度,可以说这叫狭义的建筑全球化。但先不说建筑的克隆,即便只是在吉隆坡和北京修建和华盛顿一样玻璃外墙的建筑的行为,都是愚蠢的。气候是不同的,风俗是相迥的。”

在接受记者专访时,莫拉旗帜鲜明的提出要反对建筑的全球化。“这应该是所有建筑师的责任,因为本地的传统必须得到尊重。除去通信和建造技术,我不认为全球化的影响扩散到建筑本身是件好事,建筑师现在常常使用人造景观的观念,承认可以用建筑手段建构一种自然的意象,全球化的后果之一就是自然状态的消失。今天有个词很少被用在建筑领域,恰如其分地描述了克隆建筑——媚俗(Kitsch),而我们应该奉为准则的是:恰到好处。任何事物必须遵循这个规则。”