首都机场飞行区新建滑行桥减震系统设计

2013-08-21杨成淳

杨成淳

(北京首都国际机场股份有限公司,北京 100621)

0 引言

北京首都国际机场滑行东桥位于首都机场T1,T2航站楼南侧,是T1,T2航站楼与机场西跑道连接的重要通道。滑行桥上经常有大型飞机停留排队等候进入西跑道起飞,桥下为华北地区最繁忙的首都机场高速公路,日通行量约为10万辆。

原桥为1976年建造,由于当时条件限制未考虑设置减、消震系统。近年来,由于飞机通过频繁、荷载大以及融雪剂的侵蚀造成旧桥桥面系、桥梁上部及部分下部结构等均受到不同程度的损害侵蚀。为了保障机场的运行安全,决定进行原桥拆除以及新建。由于本工程所在地抗震设防烈度为8度,加之桥梁上部结构质量比较大,在新桥设计时综合采用了板式橡胶支座和粘滞阻尼器共同组成减震系统,防止大震时桥墩产生倒塌性破坏及上部结构落梁。

本文主要针对首都机场新建滑行东桥的减震系统来进行性能分析。

1 工程概况及抗震设防标准

原桥主体结构为三跨预应力钢筋混凝土连续箱梁,跨度组合为17.09 m+16.25 m+17.09 m。上部结构采用10道预应力箱梁,中间6道为飞机滑行道,宽度33 m;两侧各2道为车行道,宽度13.5 m,桥面总宽度为60 m。下部结构为薄壁桥墩和桥台,基础采用直径为80 cm钻孔灌注桩。新建桥梁上部结构采用10道连续钢箱梁,中间6道为飞机滑行道,钢箱梁中间设置横向联系,宽度32.96 m;两侧各2道为车行道,宽度13.48 m。原有跨度组合不变。新建时对桥墩采用增大截面法进行加固处理,并在桥体箱室与桥台前墙之间采用粘滞阻尼器连接,在桥台与梁端间设置橡胶垫,从而保证全桥水平力可以顺利地传递到桥台。全桥整体布置见图1。

图1 全桥总体布置(单位:mm)

根据JTG/T B02-01-2008公路桥梁抗震设计细则[1],该滑行桥按B类桥梁两阶段抗震设计:

1)在E1地震(中震)作用下,结构在弹性范围内工作,基本不受损伤;

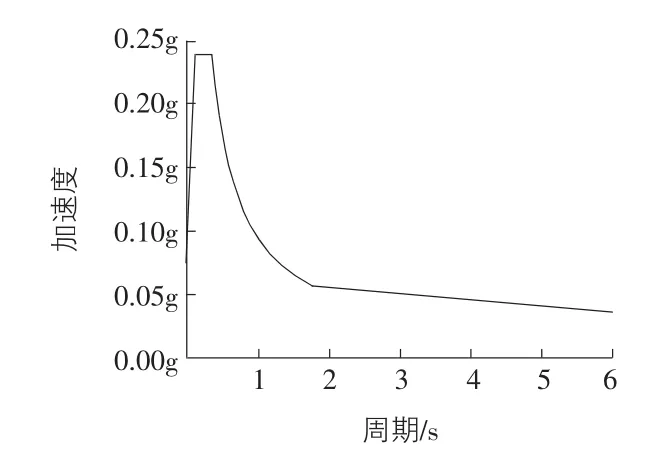

2)在E2地震(大震)作用下,延性构件可发生损伤,产生弹塑性变形,耗散地震能量,但破坏部位经临时加固后可供维持应急交通使用。根据《中国地震动参数区划图》,对本桥梁抗震设防地震动参数取值见表1。中震水平下加速度反应谱见图2,大震水平下人工加速度时程见图3。

表1 桥址场地设计地震参数

图2 中震加速度反应谱

图3 大震加速度时程

2 结构变形监测方法

原桥桥身与薄壁桥墩及桥台采用盆式橡胶支座支承连接,此类支承体系每道箱梁在顺桥向有2处固定支座,故在地震作用下墩台处会产生水平力过度集中的现象,导致薄壁桥墩、桥台破坏甚至上部结构落梁等震害。

针对该桥的特点新建连续钢箱梁桥考虑采用特制板式橡胶支座和粘滞阻尼器(FD)来分散水平地震作用,并且提高墩台抗震能力。

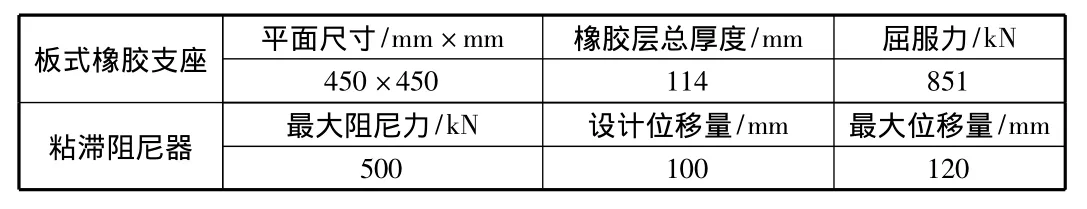

板式橡胶支座和粘滞阻尼器(FD)的尺寸及设计参数如表2所示。

表2 支座及粘滞阻尼器参数

3 结构动力特性分析

采用子空间迭代法分别计算预应力混凝土箱梁结构和连续钢箱梁结构的固有周期,结果见表3。可见采用连续钢箱梁结合粘滞阻尼器的新桥设计方案能够显著延长桥梁结构的固有周期,远离地震能量集中的频率区段,达到减震的效果。

表3 结构固有周期 s

4 中震反应谱分析

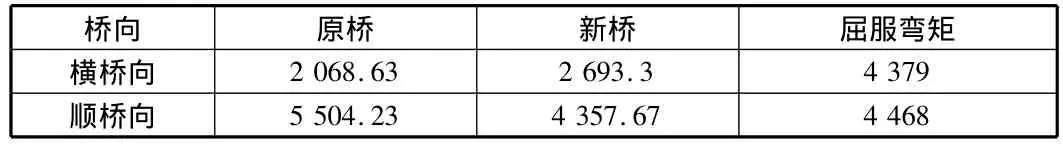

采用有限元程序对全桥进行双向弹性地震反应谱分析,主要验证结构潜在塑性区在地震中是否处于弹性状态。原桥和新桥两端桥墩弯矩响应见表4。

表4 中震下墩台底弯矩响应 kN·m

结果表明,原桥结构方案由于在顺桥向和横桥向均只有两处刚性连接承担水平地震力,导致在水平地震力下原桥墩台底弯矩响应超出弹性状态范围,不能满足中震下抗震设防要求。新桥结构方案在顺桥向两端桥台处设置两排共计10套粘滞阻尼器承担水平地震作用,使桥台在水平地震下处于弹性状态,满足中震下抗震设防标准。

5 大震非线性时程分析

采用动力弹塑性时程分析法,计算在大震(E2)作用下桥梁结构内力及位移响应,分析结果见表5。从大震作用分析结果可以看出:

在大震作用下,原桥支座在横桥向和顺桥向的水平位移均较大,部分超过支座位移的允许值,可以判定支座已经破坏,且上部结构会发生主梁脱座甚至落梁的震害。大震激励下,桥墩接近甚至超过极限弯矩,结构产生了较大的损伤,震后维修加固工作量较大,无法满足大震下抗震设防标准。

新桥结构方案中强大的地震能量主要由粘滞阻尼器的滞回性能耗散,支座的水平变位由于粘滞阻尼器的屈服耗能而降低,支座处于正常的工作状态,震后无需更换。大震中桥墩基本处于弹性状态,震后无需维修。

表5 大震下结构响应(最大值)

6 结语

1)首都机场飞行区滑行东桥主要位于强震区,原桥盆式橡胶支座的支承方案难以满足结构抗震要求。新桥采用在主梁和桥台之间加装粘滞阻尼器来分散水平地震力,并且提高结构的抗震性能。

2)原桥采用盆式橡胶支座虽然能将水平地震力分散到各个桥墩上,但在大震作用下支座会产生较大的水平位移,甚至会发生落梁等震害,给震后的应急通行和强余震下的结构安全带来较大的危险,且需要较多的维修加固工作。

3)新桥采用板式橡胶支座将水平地震力分散到各个桥墩上,并通过粘滞阻尼器的滞回效能来耗散地震能量,在大震作用下支座水平位移相对较小,薄壁桥墩基本保持在弹性工作状态,震后的应急通行和强余震下的结构安全均有较高保障。因此新桥设计采用板式橡胶支座结合粘滞阻尼器的方案,使桥梁能够满足公路桥梁抗震设计细则中规定的两阶段抗震设防标准。

4)为了保证充分发挥粘滞阻尼器滞回耗能作用,并防止桥梁在遭受到横桥向未预期强震时产生过大的墩梁相对位移而导致落梁震害,应在桥台两侧设置横向抗震挡块。

[1] JTG/T B02-01-2008,公路桥梁抗震设计细则[S].

[2] 范立础.桥梁抗震[M].上海:同济大学出版社,1997.

[3] 刘美兰.midas Civil在桥梁结构分析中的应用[M].北京:人民交通出版社,2012.

[4] 孟春光.粘滞阻尼器减震结构设计方法及计算实例[J].建筑结构,2009.

[5] 李 星.粘滞阻尼器在大跨度析架结构减振中的应用[J].四川建筑,2009(3):88-89.