红河油田长8储层裂缝发育特征与油气渗流规律研究

2013-08-11颜冠山李建明长江大学地球科学学院湖北武汉430100

颜冠山,李建明 (长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

唐民安 (华北水利水电大学资源与环境学院,河南 郑州450045)

红河油田位于鄂尔多斯盆地西侧天环坳陷南部边缘。鄂尔多斯盆地长8油层组储层属低孔低渗储层,有效储层平均孔隙度为10.38%,平均渗透率为0.34×10-3μm2。非均质性强,注水开发效果不甚理想,在分析原因的时候,储层的天然裂缝引起了关注。但目前对天然裂缝的精确识别、定量预测及其有效性判断仍然缺乏行之有效的手段。红河油田总井数57口,综合含水67.35%;单井平均日产油0.25t,平均日产液0.77t;采出程度0.67%;累积注水13.39×104m3,累计注采比5.11。总体上看,虽然超前注水补充能量取得了一定效果,但裂缝发育,注入水水窜,注采不均衡,水淹井、见水不见效井、不见效井比例大。下面,笔者对红河油田长8储层裂缝发育特征与油气渗流规律进行了研究。

1 裂缝特征

通过对岩心观察,可以得到裂缝的产状、张开度、密度、类型、组系关系、裂缝充填性和含油气性等基础性资料,以便分析裂缝发育的影响因素。通过对岩心裂缝观察和统计,长8储层中主要发育构造裂缝和成岩收缩缝。

1.1 长8储层岩心裂缝统计

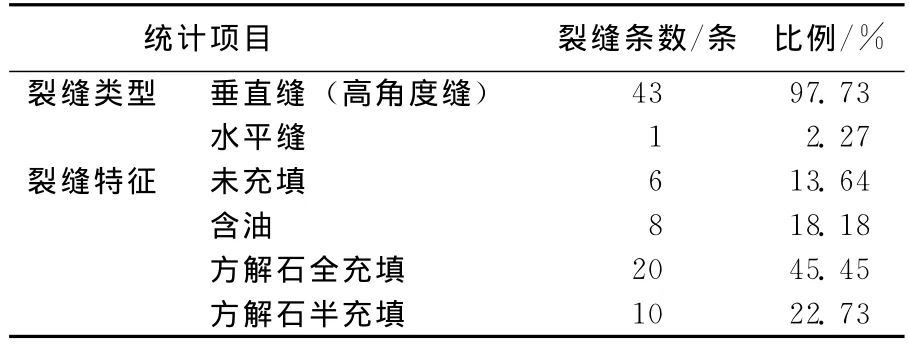

研究区及周边共有5口取心井 (红河105井、红河29井、红河30井、红河46井、红河1057-3井),总心长136.59m。岩心观察统计结果表明,共发育裂缝44条,大多为垂直裂缝 (占93.2%);水平缝少见 (占2.2%),且顺层理面裂开;裂缝线密度为0.3条/m;缝长30~1410mm,多为100mm左右,缝宽大多小于1mm,最大缝宽为1.5mm,裂缝多数被烃类和方解石所充填 (见表1)。

根据裂缝被充填的程度,可以将研究区裂缝分为以下3类:①未充填裂缝。指裂缝未被任何物质所充填。②半充填裂缝。指裂缝部分被充填,充填物主要为方解石、原油等。③全充填裂缝。指裂缝几乎全部被充填,充填物主要为方解石。

表1 红河油田长8储层取心井位裂缝特征统计表

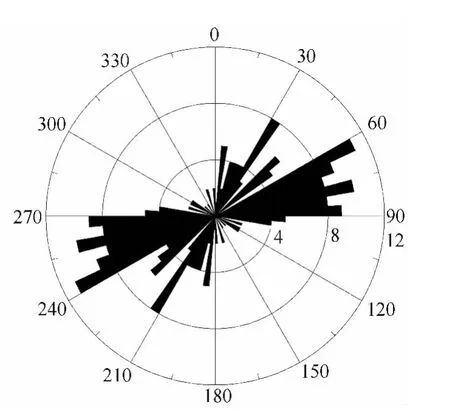

1.2 裂缝产状及其有效性

对照邻区以及鄂尔多斯盆地全区的裂缝发育特征及发育史,长8储层的裂缝与白垩纪末期-古近纪盆地西南部形成了NE-SW向的挤压构造应力场有关[1],野外露头及成像测井显示,长8储层发育NE组系为主的裂缝,NW组系裂缝发育程度低 (见图1)。通过公式计算,得出红河26井FMI成像测井资料中所显示的裂缝倾角为74°左右,与岩心观察的结果相符,即研究区长8储层的裂缝以垂直缝、高角度缝为主,水平缝少见 (见表1)。该区长8油层组储层的裂缝大多数被方解石充填 (方解石半充填~全充填占68.18%),为非有效裂缝。少部分未被充填的高角度缝、垂直缝为有效裂缝,对改善储层的渗透性具有一定的作用。

2 裂缝识别方法

图1 成像识别裂缝走向玫瑰图

2.1 钻录井裂缝响应特征

钻井过程中钻遇裂缝,易出现井漏、钻速加快、放空等特征。如HH26井钻井过程中,钻时由12min/m降到3min/m,钻压由18t下降到7t,钻遇裂隙段总漏失量956.0m3。

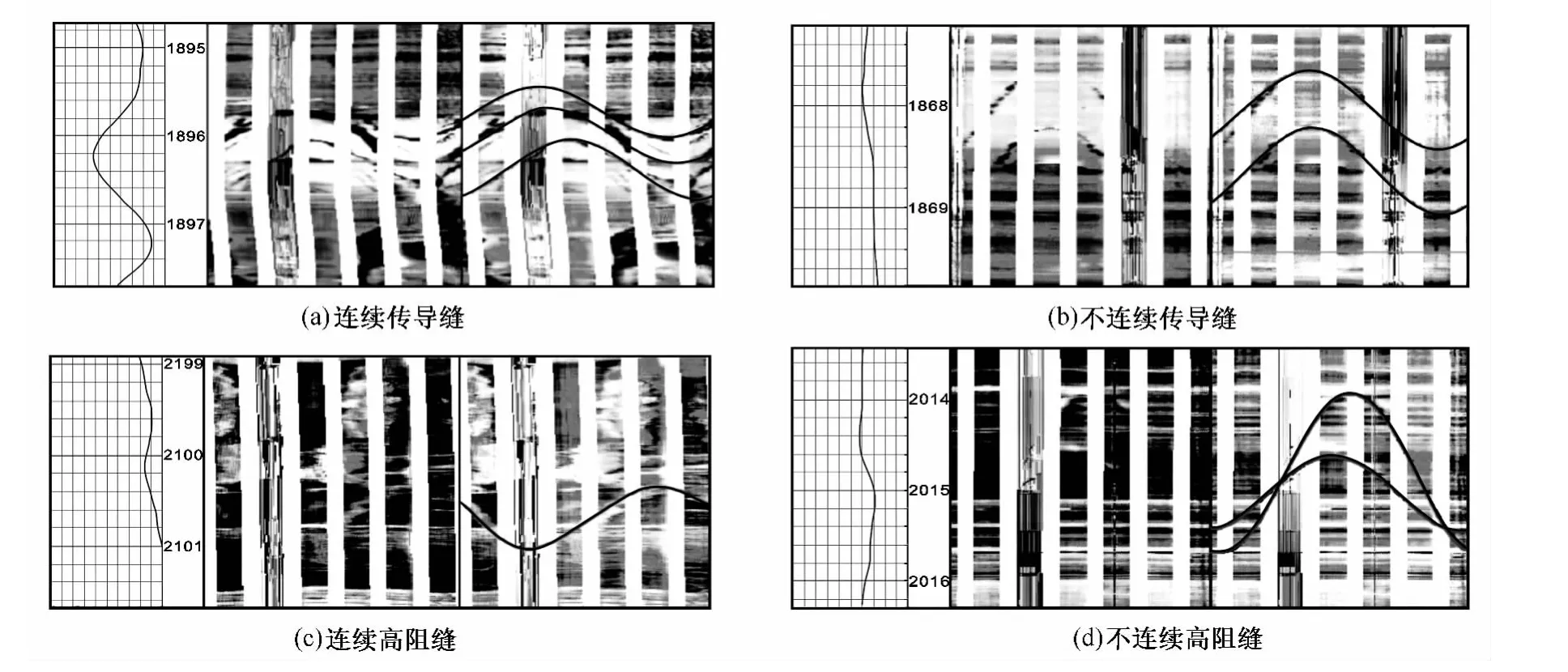

2.2 成像测井裂缝识别

由于裂缝与缝合线层理等天然线性构造的图像、钻井诱导缝、压裂缝有相似处,容易混淆,因此成像测井裂缝识别的关键是要从图像特征上判别天然裂缝与其他地质构造现象的异同[2]。依据成像测井裂缝影像特征将其分为以下4类。

1)连续传导缝 (开启缝) 裂缝有效程度高,在钻井过程中有泥浆浸入,显示出高电导率异常,通常为高角度裂缝,深色的正弦波形曲线影像完整,并切穿整个井筒 (大于10cm),对应于岩心和薄片上识别的开启裂缝 (图2(a))。

图2 成像测井裂缝影像特征图

2)不连续传导缝 (开启缝) 基本特征与连续传导缝相似,也表现为高电导率异常,曲线影像显示为深色不规则、不连续、模糊的正弦波形曲线特征,该类裂缝具有一定有效性,仍属于开启裂缝类型(见图2 (b))。

3)连续高阻缝 (充填缝) 表现为低电导率异常,为明显连续的浅色正弦波形曲线,该类裂缝与薄片和岩心上见到的高阻充填裂缝相对应,为有效程度比较低的充填裂缝 (见图2(c))。

4)不连续高阻缝 (充填缝) 表现为低电导率异常,成像上显示为不完整正弦波曲线特征,影像颜色为浅色与深色相间,其中代表高阻部分浅色影像连续性高于深色影像 (见图2(d)。

2.3 常规测井裂缝识别

由于常规测井的局限性,识别既遵循其识别机理又要通过岩心观察和成像测井识别进行标定,同时根据研究区长8储层岩电关系比对,发现如下规律:未充填裂缝与基质在声波、中子孔隙度、密度、浅感应、深感应等电阻率测井中具有较好的差异性,反映为双感应电阻率测井值降低,深、浅感应电阻率测井之间的幅度差减小,声波时差测井值增大(>245μs/m),密度测井值略有降低 (<2.5g/cm3),中子测井值略有增加 (>24%),部分裂缝段有扩径现象。在红河1057-3井通过岩心观察2227.76~2228.20m的砂岩层中发育有多条高角度缝,裂缝把岩心劈成数段,岩心破碎,成像测井上显示明显。由于此层砂岩夹于泥岩中,厚度较厚,但裂缝的长度较小,因此,在同深度段的测井资料上可以观察到以下特征:伽马值降低,扩径响应特征明显;可见其密度值、中子孔隙度测量值,声波曲线无明显响应特征;深浅测深电阻率测井有明显的异常值增大现象,且正异常明显 (见图3)。

图3 红河1057-3井长8储层裂缝发育段测井响应特征图

3 裂缝平面展布

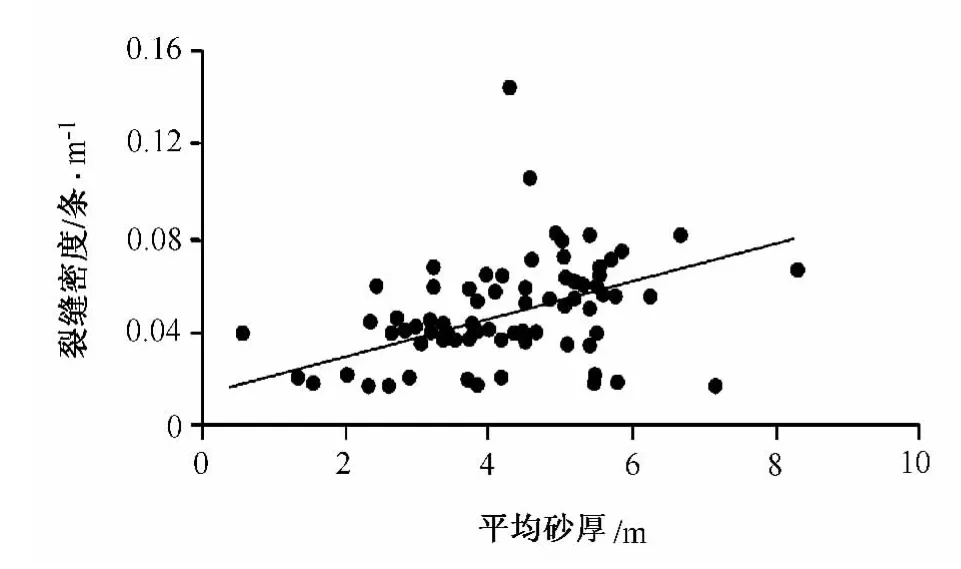

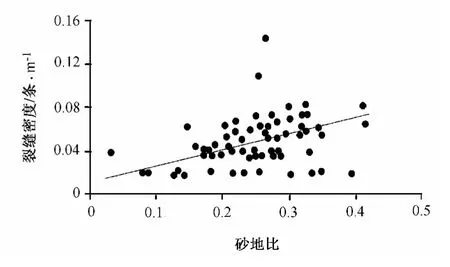

研究红河油田长8储层裂缝密度时发现,裂缝线密度与孔隙度、砂地比及砂层厚度呈正相关 (见图4和图5),因而通过对砂层厚度、孔隙度与裂缝密度的拟合,得出二者与裂缝密度的函数式:

式中,Pf为裂缝密度,条/m;H为平均砂厚,m;POR为砂层平均孔隙度,%;A为经验常数,条/m,研究区长8储层A取0.07352条/m。

图4 砂层厚度与裂缝密度关系图

图5 砂地比与裂缝密度关系图

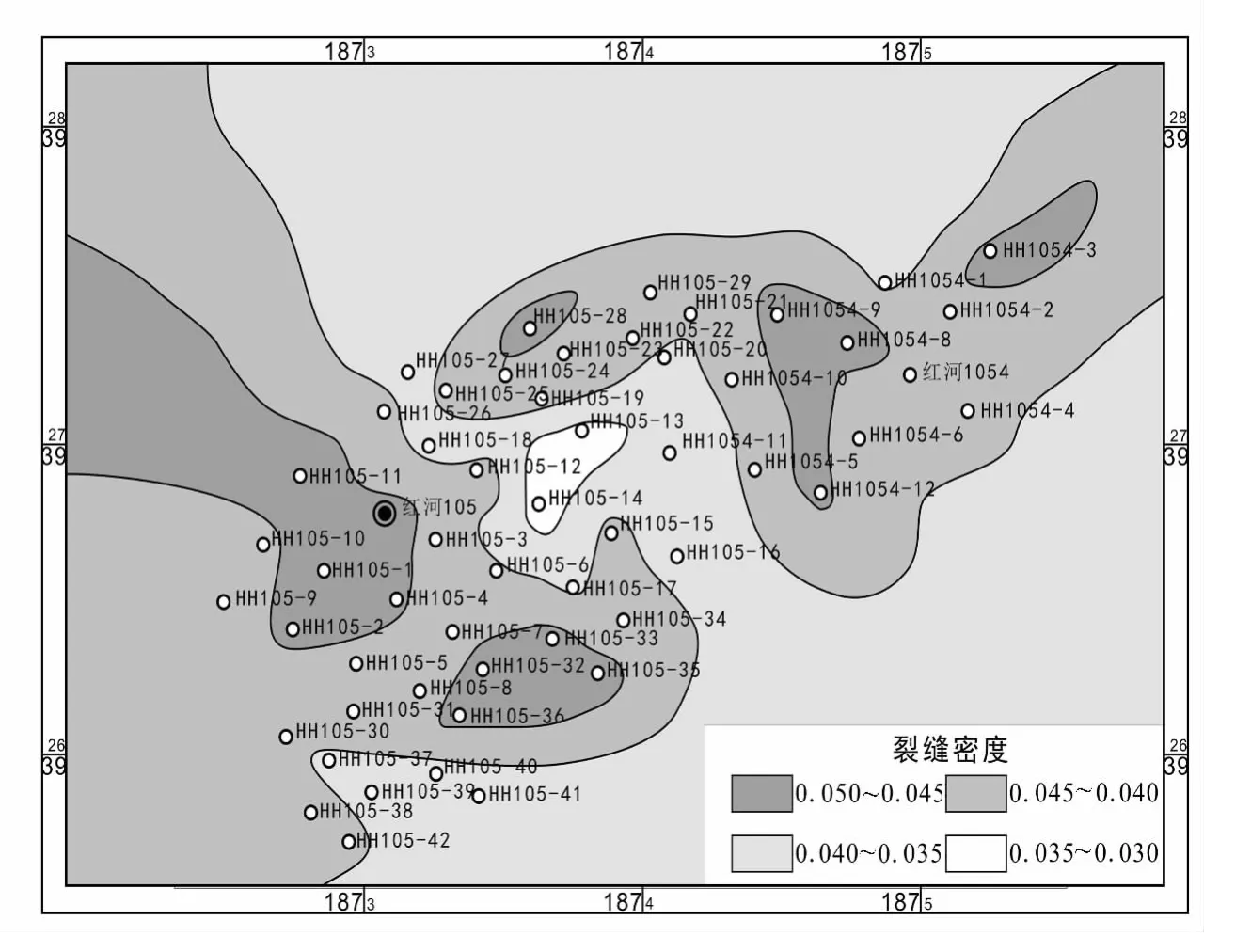

利用式 (1)计算研究区单井的裂缝线密度,结合该区地质构造背景,绘制了红河105井区长8储层的裂缝发育优势区 (见图6)。

4 裂缝中流体渗流规律研究

油气渗流规律的研究是油气在开发过程中对油气田采取作业至关重要的基础环节。对于鄂尔多斯盆地红河油田长8低孔低渗砂岩储层来说,裂缝是控制着油气渗流规律的最关键因素。岩层中裂缝的形成改变了岩石物性结构,古地应力场作用下形成了不同组系的构造裂缝,而不同组系的构造裂缝对油气运移聚集的影响大小,主要受成藏期构造应力场和现今应力场的控制。对油气勘探开发而言,主要受现今应力场的制约。裂缝型储集层中流体的主渗流方向为现今应力场最大水平主应力方向。与现今应力场最大水平主应力方向近于平行或小角度相交的裂缝系统为最有效裂缝系统,流体渗流速度最快,渗透率最大[3-4],故有效裂缝系统在油气等流体运移方面起主要作用。因此,储层天然裂缝系统分布状态是影响油气等流体运移聚集的主要控制因素。

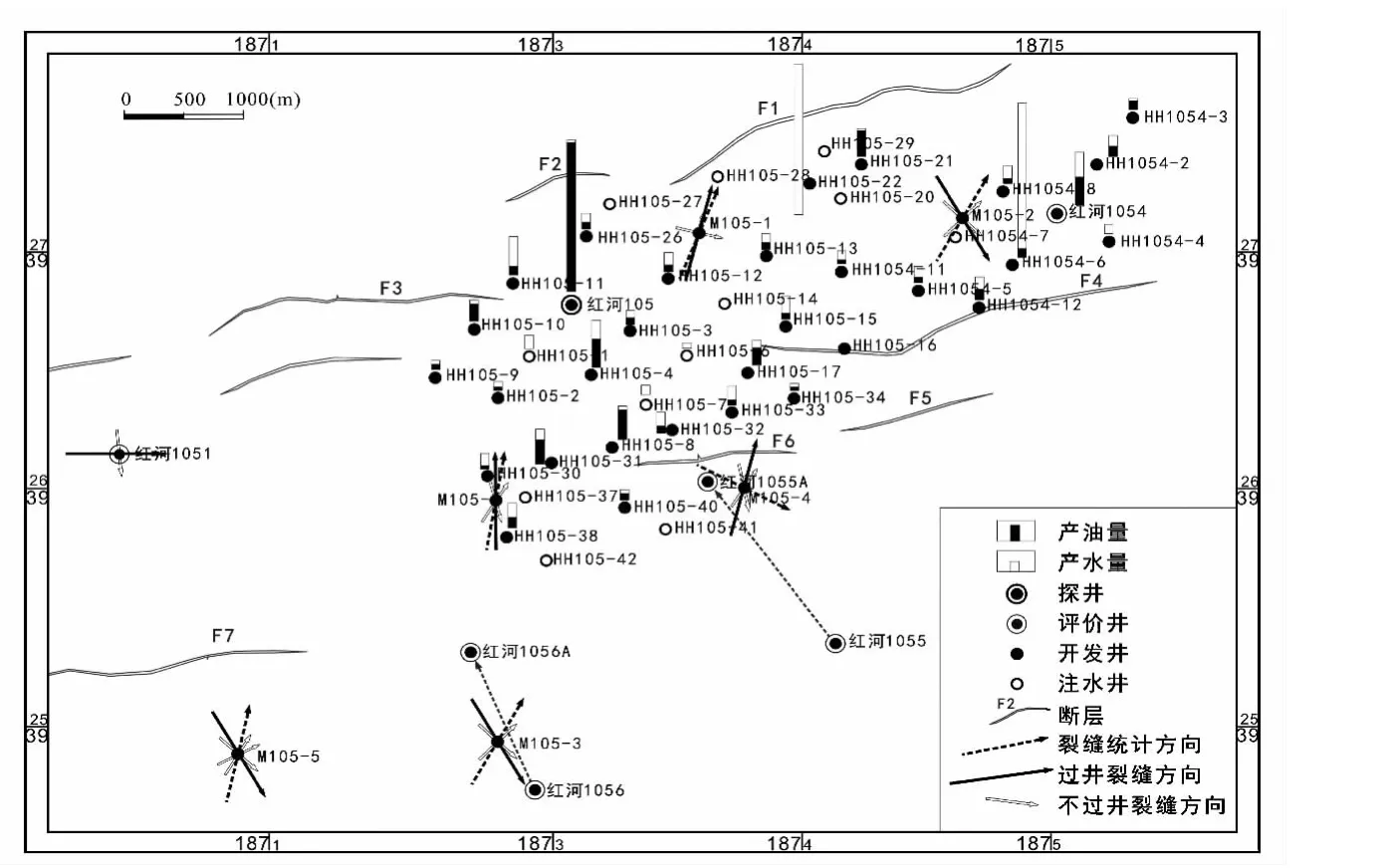

用微地震方法确定地下裂缝的分布趋势、优势走向、裂缝密度分布(见图7),从图7可以看出,红河105井有较高的产油量,红河105-22、1054-6井有较高的产液量,它们都邻近裂缝相对密集区,沿着裂缝主方向分布。因此,在已有高产井附近裂缝的主方向是下一步加密井网的主要方向。

图6 红河105井区长8油层组裂缝线密度图

5 结 论

图7 红河105井区裂缝方向玫瑰图及产量分布图

(1)通过野外剖面描述、岩心观察和成像测井等技术,发现红河油田长8储层主要发育NE走向的高角度缝,大多数被烃类和方解石充填。

(2)岩心裂缝在成像测井上多为正弦波形曲线特征;在常规测井上双感应电阻率测井值降低,深、浅感应电阻率测井之间的幅度差减小,声波时差测井值增大,密度测井值略有降低,中子测井值略有增加,部分裂缝段有扩径现象。

(3)通过砂岩厚度、砂地比与裂缝发育密度的统计分析,表明裂缝发育密度与砂岩厚度、砂地比均呈正相关关系;利用试采资料对研究区渗流规律进行描述,发现产液量高的井一般位于裂缝主方向及密度高值区。

[1]徐黎明 .鄂尔多斯盆地构造应力场特征及其构造背景 [J].大地构造与成矿学,2006,30(4):455-462.

[2]周文 .裂缝性油气储集层评价方法 [M].成都:四川科学技术出版社,1998.

[3]曾大乾,张世民,卢立泽 .低渗透致密砂岩气藏裂缝类型及特征 [J].石油学报,2003,24(4):36-39.