阶层分化与居民社会公正观——对浙江温州的考察

2013-08-11范晓光

□ 范晓光 周 纲

改革开放30年来,温州社会的阶层结构发生了巨大的变化。如何划分出温州的主要社会阶层?不同社会阶层的生存状况如何?各阶层的阶层意识、社会态度怎样?对这些问题的科学认识,对解决“十二五”期间温州和谐社会建设所面对的实践问题,无疑具有重要的参考价值。本报告以2009年对温州395个家庭的抽样调查资料为主要依据,在参考吸收当前国内学界有关研究成果的基础上,从收入、住房、阶层意识、社会公平感等方面,来呈现当前温州主要社会阶层生存状况和社会态度,并在此基础上指出这些调查研究结论的政策含义。报告由四部分构成:第一部分阐述了本文进行阶层划分的思路,以及依此思路划分的温州市阶层结构;接着关注的是温州各社会阶层的生存状况(包括收入情况、住房情况等)和阶层意识。第二部分探讨各阶层的社会公平感,包括干部选拔、收入分配、教育公平、就业选择机会和司法审判等方面。第三部分讨论了阶层分化对城市居民社会公平观的影响机制。第四部分基于以上分析,对温州阶层分化与居民公平感中存在的突出问题作进一步讨论,提出相关政策性建议。

本报告所使用的调查资料来自“浙江省居民生活与社会发展” 调查。该调查项目于2009年1月由浙江省社会科学院社会学研究所和温州大学马克思主义学院联合进行。调查样本是在温州市区范围内以随机抽样方法选取的,本次调查共回收有效问卷395份。其中,被访者教育程度在大学本科以上的占6.87%,大专学历占9.16%,高中职高技校等学历占34.35%,初中及以下占49.62%。被访者年龄在18-25岁的占20.15%,年龄在26-30岁的占20.16%,年龄在31-40岁的占27.8%,年龄在41-50岁占17.09%,年龄在50岁以上的占14.8%。在本研究报告中,剔除部分信息不完整的样本后,有效样本数为375。

一、现状与特征:温州的阶层分化

(一)温州的阶层结构

1.如何划分社会阶层

社会阶层概念所反映的是人们在社会结构中所占据的位置。阶层分化的基础是人们相对于重要社会资源的权力。在国际社会学界,阶层定位主要包括两种类型化取向①Ossowski, Stanislaw. 1963. Class Structure in the Social Consciousness. New York: Free Press.:(1)等级观(gradational views)。该观点认为阶层是拥有不同程度的某种或某些特质的群体,这些特质包括收入、文化程度、政治身份等,它们构成了划分阶层的指标。美国社会学家丹尼尔·贝尔提出中产阶层的消失,其实是从整体意义上而言的,它是一种地位观。①Savage, M., J. Barlow, P. Dickens, and A.Fielding. 1992. Property, Bureaucracy, and Culture: Middle-class Formation in Contemporary Britain. London: Routledge. pp. 226-229.(2)关系观(relational views)。该观点强调的是以个体之间相互的关联性来划分阶层,而关联性包括生产关系、工作契约关系和公共权力等。赖特基于奥氏的分类,又对其作了进一步的细化和阐释。他认为,关系取向的阶层可以分为基于市场的阶层关系和生产中的阶层关系两类,而后者又细化为“劳动力技术部门的生产”、“权力关系的生产”和“作为剥削系统的生产”②Wright, E.O. 1979. Class Structure and Income Determination. New York: Academic Press. p.5.。根据以上两种阶层结构观,研究者衍生出了社会阶层划分的两种模式,即阶梯模型和关系模型。

在国内社会学界,尤其是近五年来,关系模型在社会阶层的定位与分析中越来越受到重视。“当代中国社会结构变迁研究”课题组以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准来划分中产阶级③陆学艺主编:《当代中国社会阶层结构研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2002年。;李春玲按照EAMC的分层框架划分中产,具体包括老中产、新中产和边缘中产④李春玲:《中国中产阶级的增长及其现状》,《江苏社会科学》2008年第5期。。 张翼等在新马克思主义的框架基础上,将中国中间阶层划分为老中产(小雇主、自雇阶层)和新中产(专业管理层、技术管理层、体力管理层、专业监理层、技术监理层和专业人员)。⑤张翼:《当前中国中产阶层的政治态度》,《中国社会科学》2008年第2期;张翼、薛进军:《中国的阶层结构与收入不平等》,《甘肃社会科学》2009年第1期。刘欣以公共权力和基于资产产权的市场能力为基础,依据当前中国社会的基本制度以及行政管理等级制、公有资产的“委托—代理”制、劳动人事身份制、技术等级制等次级制度,划分出两对基本阶层,17个具体阶层位置,并据此提出由社会上层、新中产上层、新中产下层、小业主和自雇者、技术工人及小职员、非技术工人6个阶层构成的中国城市阶层结构的分析框架。⑥刘欣:《中国城市的阶层结构与中产阶层的定位》,《社会学研究》2007年第6期。

我们在借鉴陆学艺团队的“十大阶层”框架的基础上,结合刘欣的中国城市阶层结构分析框架,并根据温州市社会经济发展的地方性特征,建构了一个新的“温州社会阶层”框架。当前温州社会的支配阶层,也就是“社会上层”,由在公共权力、公有资产控制权或者私有资产所有权/控制权的权威结构中居于主导地位的人员构成。具体而言,它由党政事业的中高级管理人员、经理人员、民营企业家等构成。与支配阶层相对而言,处于被支配地位的阶层,主要由“体力工人”、“无业及其它”等构成。这些阶层构成了城市社会的草根阶层。介于这两个基本阶层之间的“中产阶层”,又可以根据组织资源、经济资源和文化资源,划分为“专业技术人员”、“自雇者”和“商业办事人员”。具体而言,体力工人包括产业工人、农业劳动者,商业办事人员包括商业服务人员和办事人员。

由此我们得到了一个对温州社会阶层分析的基本框架,它由六个阶层构成:社会上层、专业技术人员、自雇者、办事与商业服务人员、体力工人和无业及其它。

2 .温州的阶层结构呈现“洋葱头型”

以2009年“浙江省居民生活与社会发展调查”资料为依据,用上述阶层框架进行分析,我们得到如图1-1所示的温州城市社会的阶层结构。

在图1-1所显示的阶层结构中,社会上层的比例占15.27%,这个比例可能在一定程度上被高估了。这主要是由于在调查过程中社会上层的人士难以接近、拒访率较高所导致的。中产阶层,包括专业技术人员、自雇者和办事商业服务人员,在整个社会阶层结构中的比重为41.75%。其中,专业技术人员占7.63%,自雇者17.05%,办事商业服务人员占17.05%。此外,社会下层的比重达到43%。

发达社会的一个特点,是社会的阶层结构呈上下两个阶层的比重小、中产阶层的比重大的“橄榄型”;中产阶层的比重一般都在40%左右;这样的社会被称为“中产社会”。2005年“全国综合调查”数据的统计结果表明,在中国城市里,社会上层约占1.3%,中产上层约占9.7%,中产下层约占14.7%,个体自雇劳动者约占5.4%,技术工人及小职员约占36.2%,非技术工人约占32.7%。中产上层和下层合计占25.4%,若将个体自雇者也并入中产阶层,这一比例为30.8%。

与全国的情况相比,当前温州社会的阶层结构似乎已呈现出“橄榄型”的特征。然而,我们必须看到,如果和国内其他社会分层研究一样将办事商业服务人员排除出中产阶层的话,那么温州的中产阶层只有24.68%,与“橄榄型”社会差距甚远。总体而言,温州社会仍然是一个“洋葱头型”社会。

(二)各阶层生存状况

1.各阶层成员的年收入状况

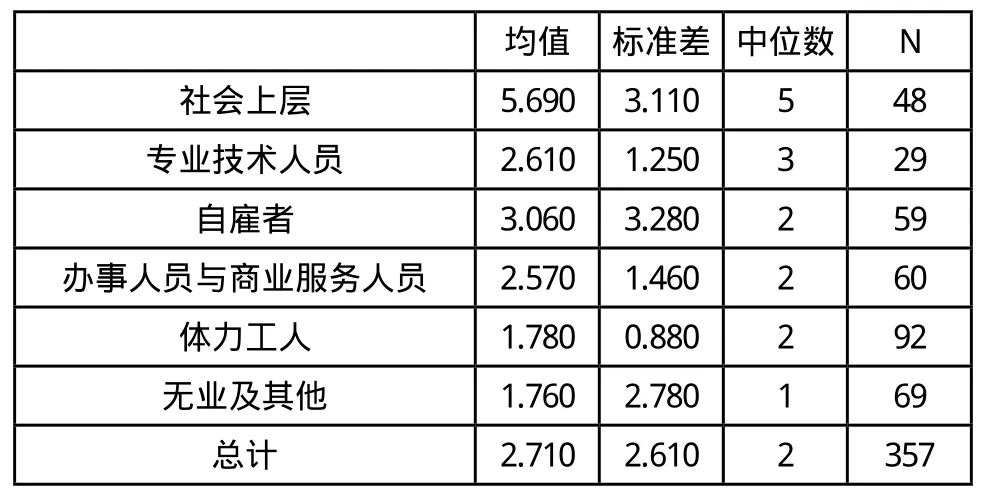

表1-1呈现了各阶层成员的年收入均值。和样本总体的平均收入2.71万元相比,社会上层、专业技术人员和自雇者均高于总体平均水平,办事服务人员略低于平均水平,体力工人和无业等阶层的收入水平在平均线以下。从阶层之间的收入关系看,社会上层的平均收入是无业人员的3.23倍,专业技术人员大约是体力工人的1.47倍。方差分析结果表明,各阶层在收入水平上存在显著差异(p<0.001)。表1-1给我们的直观感觉是,随着阶层地位的上升,收入水平并没有显现出直线上升的趋势。譬如,自雇者的平均收入水平就高于专业技术人员。

表1-1 阶层成员年收入水平(单位:万元)

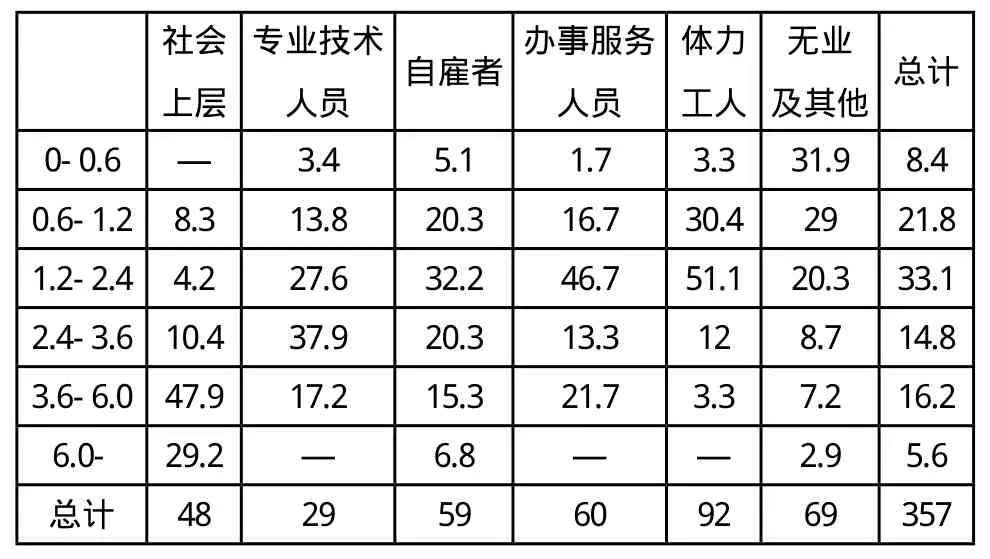

表1-2给出了各阶层成员的收入分组情况。在社会上层,有近一半的人年收入处于3.6-6万元之间;专业技术人员中,三成多的成员收入在2.4-3.6万元的水平上。总体来说,阶层地位越低,其收入水平越集中于较低收入的分组。

表1-2 阶层地位的收入分组(单位:%)

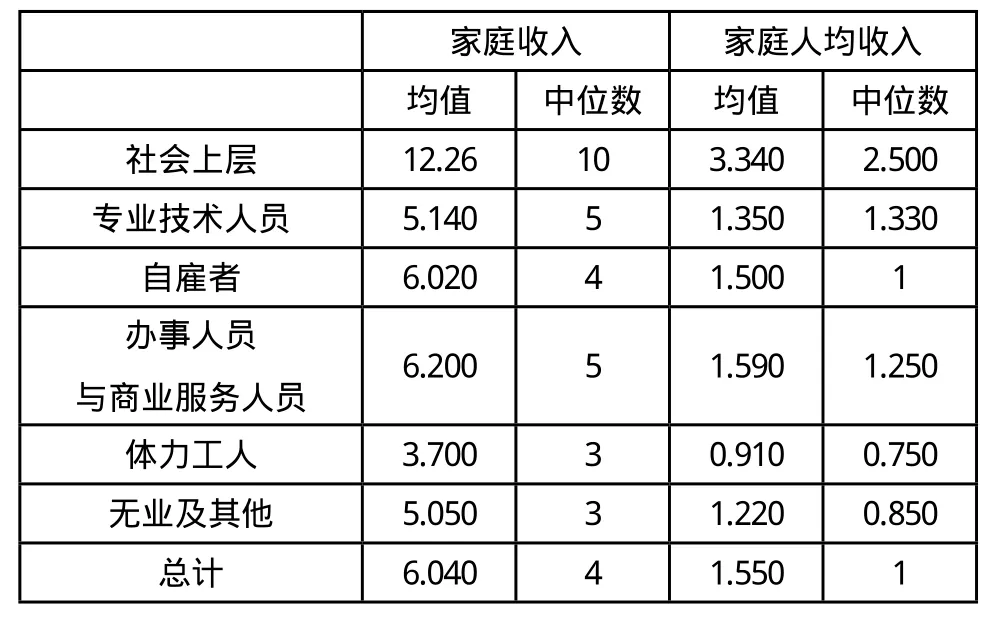

表1-3考察了阶层地位与家庭及家庭人均收入水平的关系。从中位数看,在社会上层中,有超过一半的家庭年收入超过10万元,而社会下层的这一水平则为3万元。在平均水平上,社会上层的收入比排在第二的收入要高出近1倍。当考虑到家庭人口规模,我们发现,这种阶层间的家庭收入差距更为明显。具体而言,社会上层的家庭年人均收入是体力工人的3.67倍,比办事服务人员高出1.1倍多。

表1-3 阶层地位与家庭(人均)收入水平(单位:万元)

2.各阶层成员的家庭住房情况

表1-4展示了温州各阶层的家庭住房状况。总体上看,社会阶层地位较高的居民更有可能拥有面积更大的住房。但是,让人颇感意外的是,办事商业人员和无业人员的住房面积比自雇者的还要更为宽敞。我们认为,这很可能与我们的分层框架有关。因为 “无业及其他”阶层包括了一部分农业从业者,办事服务人员中有相当部分因为城乡二元拥有自建房。此外,近年来,温州正处在城市化进程中,郊区大面积地推行城中村改造和农房集聚建设,一定程度上导致了住房面积偏大。

表1-4 各阶层的家庭住房面积(单位:m2)

表1-5呈现了各阶层的家庭人均住房面积。当我们考虑到家庭人口结构后,各阶层的住房条件分化与先前的发现基本一致。值得注意的是,无论是从总体面积还是从人均住房面积看,自雇者阶层都在平均水平以下。其原因可能有两个方面:其一,这个阶层中的不少人是外来人员,还有一些人是下岗、失业者;其二,小业主及个体劳动者以自食其力为生,买房时能够享受到的单位补贴、福利较少,且只能购买商品房。

表1-5 各阶层的家庭人均住房面积(单位:m2)

表1-6是关于各阶层的其它自有住房套数的统计分布。结果表明,社会上层平均拥有的其它住房1.14套,而其他阶层的差别都不大。方差分析结果说明在自有住房套数上各阶层没有显著差异(p>0.05)。

表1-6 各阶层的其它住房套数(单位:套)

(三)各阶层的阶层认同

主观阶层地位认同指的是人们对自己所属阶层地位的自我归类。主客观阶层地位之间越一致,则说明阶层意识越强烈。图1-2给出了温州市城镇居民的阶层地位认同状况。从总体而言,超过一半的居民认同社会中产,1/3多的人认为自己处于社会下层。具体来说,8%的被访者认为自己属于社会上层,55%的人认同社会中层,37%的居民表示自己属于社会下层。

表1-7表明,客观阶层地位对人们的主观阶层地位认同的影响是显著的,客观阶层地位越高的人士,越倾向于认同自己为社会中层;客观阶层地位越低的人士,越倾向于认同自己为社会下层。中产阶层明显地比工人阶层更倾向于认为自己属于社会中上层,专业技术人员认为自己属于社会中产的比例为56.7%,自雇者为61.2%,办事和服务人员为62.7%,高过认为自己属于社会上层或社会下层的比率。相反,工人更倾向于自己属于社会中下层,体力工人有超过一半的人认为自己属于社会下层,无业及其他人员的该比例达到了41.6%,不过有54.5%的人认同社会中层。

表1-7 阶层成员的地位认同(单位:%)

二、对社会公平的总体评价

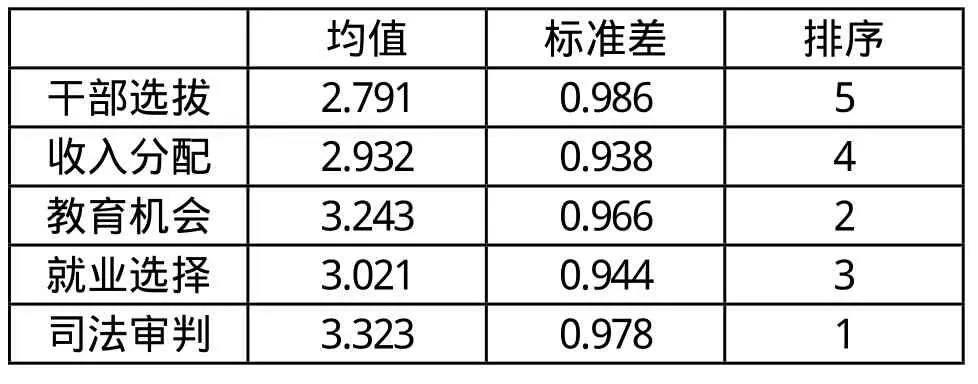

我们主要从干部选拔、收入分配、教育机会、就业选择和司法审判等五个维度考察温州城镇居民的社会公平观。表2-1呈现了居民社会公平观的得分。从平均得分看,司法审判排名第一,而干部选拔排在最后,这表明居民对干部选拔的公平感是最低的,即相对而言认为干部选拔最不公平。

表2-1 居民的社会公平观①我们在进行比较的时候,对选项进行赋值。很公正—5分,比较公正—4分,一般—3分,不公正—2分,很不公正—1分。

图2-1和图2-2呈现了各阶层持有“很不公平”或“很公平”的百分比。②阶层1为社会上层,阶层2为专业技术人员,阶层3为自雇者,阶层4为办事服务人员,阶层5为体力工人,阶层6为无业及其他人员。下同。在五个维度上,认为干部选拔很不公平的总体百分比最高,为8.9%,教育机会很不公平的比例为3.4%。社会上层对干部选拔和收入分配的不公平感比较强烈,而社会下层对各方面都有不公平感,尤其是收入分配和就业选择方面。在很公平感受上,社会上层对司法审判的公平感较强,这与社会底层的特征一致。

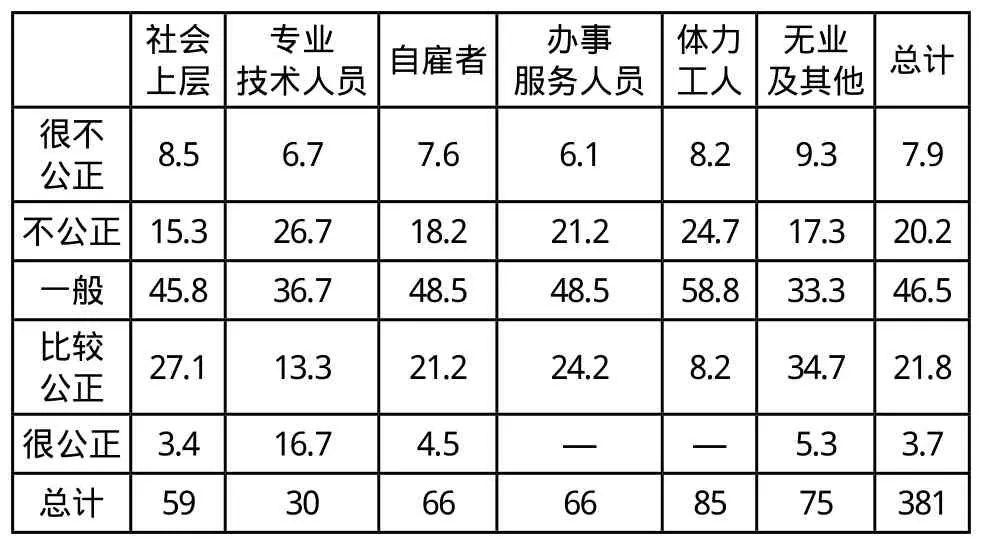

表2-1给出了对干部选拔公平度评价的阶层差异。总体上看,近四成的被访者认为很不公正或不公正,而认为比较公正或很公正的只有两成左右。在社会上层,45%的人表示干部选拔不公正。

表2-1 阶层成员对干部选拔公平度的评价(单位:%)

相对于干部选拔,各阶层对收入分配公平度的评价更趋温和与中性,有近一半的被访者认为“一般”(见表2-2)。不过,阶层地位越低的成员,越不认为收入分配比较公正或很公正。其中,体力工人最不认为收入分配是公正的。

表2-2 阶层成员对收入分配公平度的评价(单位:%)

表2-3 阶层成员对教育机会、就业选择和司法审判公正度的评价(单位:%)

从表2-3不难发现,温州市民对教育机会和司法审判的公平度上还是以肯定为主,但对就业选择的不公平感明显要高。而且,卡方检验的结果表明,各阶层在就业选择的公平感上不存在显著差异(p=0.553)。

三 、阶层分化对社会公正观的影响分析

我们在前面描述了当前温州城镇居民阶层分化的基本特征,并分析了不同阶层在社会公正感知方面的差异。由于诸要素间存在较为复杂的线性相关,为了比较它们的“净效应”,还需借助于高级的统计分析方法。为此,接下去我们将运用多元线性回归对社会公正观的影响因素进一步分析。

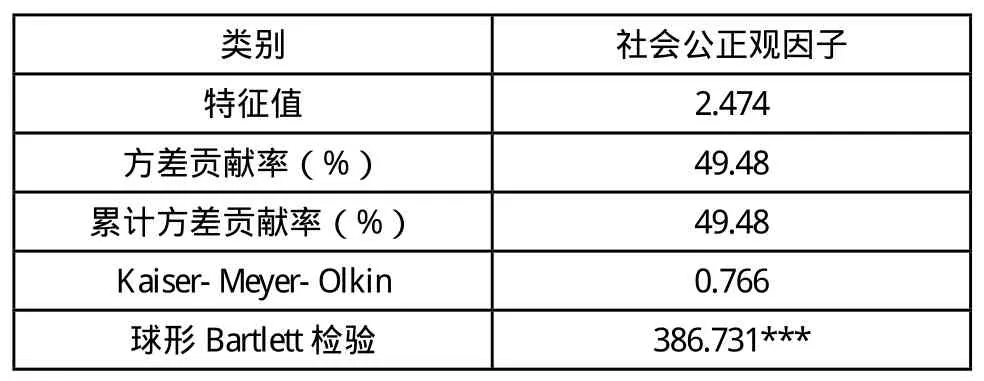

(一)研究设计

1.因变量及其操作测量。在这里,我们将居民对当前温州社会公平程度高低的判断作为因变量——“社会公正观”。在问卷中,它用李克特五级量表来测度,并被操作化为五个维度。我们首先对量表做信度检验(alpha=0.741),而后对它们进行主成分因子分析,根据特征值大于1的原则,共得到1个因子,即社会公正观因子。其累计方差贡献率达到50%。KMO和球形Bartlett检验结果表明,这些变量可以进行因子分析(见表3-1)。

2.自变量及其操作测量。我们所使用的自变量主要分为两大类:一是控制变量,主要是个人基本特征变量,包括性别、年龄、年龄平方、文化程度、政治面貌和年收入。性别采用了男性编码为1的虚拟变量;文化程度以初中及以下为参照,将高中、大专和本科及以上编码为2个虚拟变量;政治面貌分为党员和非党员,其中党员编码为1;收入和年龄则为连续型变量。除此之外,就是核心自变量——社会阶层。我们以无业和其他阶层为参照,共分为6大阶层。

表3-1 因子分析的特征值、方差贡献率及KMO和球形Bartlett检验

3.统计模型。我们使用多元线性回归方法来进行分析,回归系数以普通最小二乘法(OLS)估计。方程如下:Y=B0+B1X1+ B1X1+ B1X1+……+BiXi+ε

其中Y代表研究因变量,即个人的社会公平观,X1、X2……Xi分别代表个人基本特征、社会公正感等自变量,B1、B2……Bi分别代表各自变量的偏回归系数。B0和Bε分别代表常数项和随机误差。

(二)统计分析结果

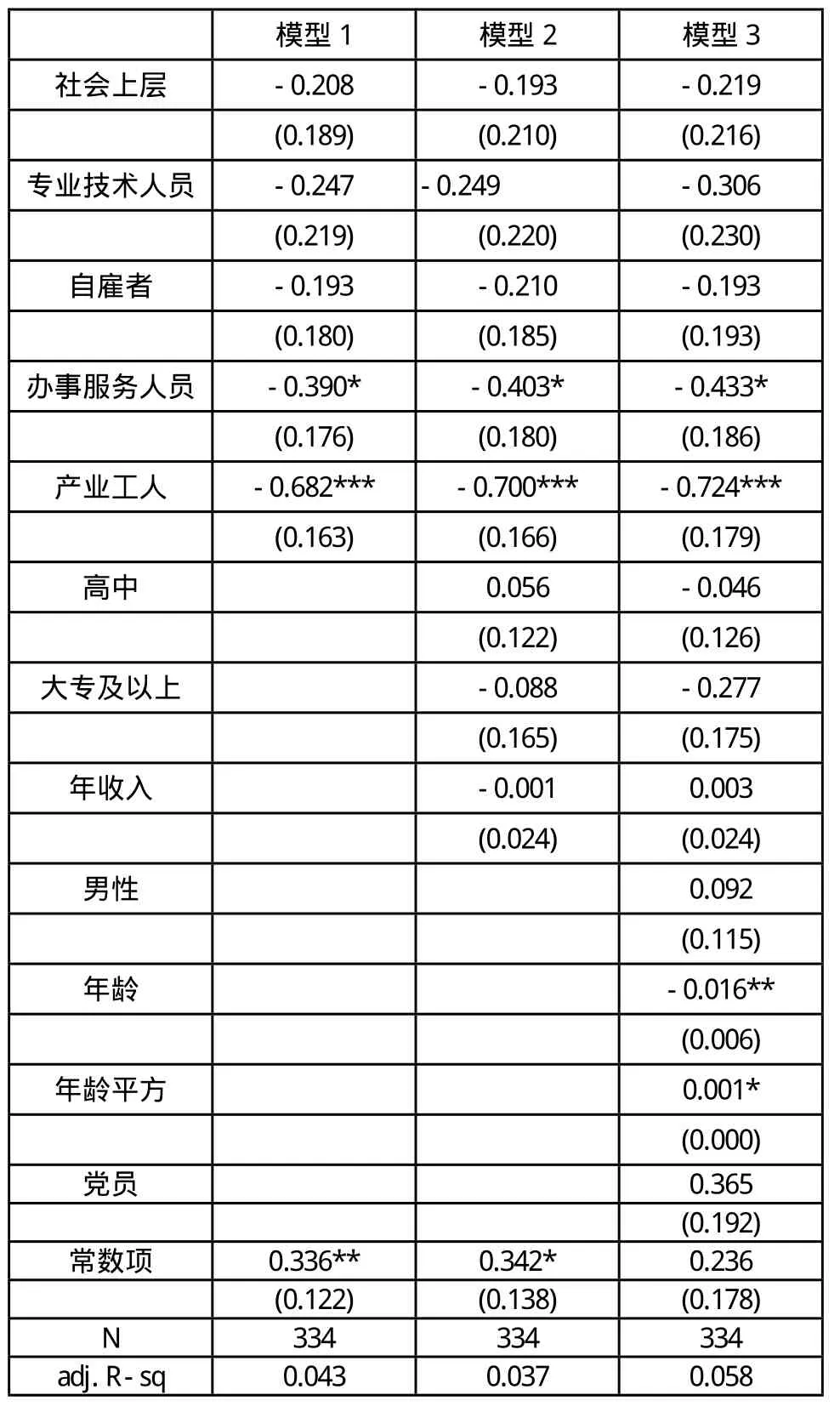

表3-2 社会公正观的多元OLS回归

表3-2为温州社会公正观的多元回归分析。模型1中只纳入了核心自变量——社会阶层,模型2放入了控制变量教育水平和收入,模型3在此基础上又添加了年龄和党员身份。从R2看,从模型1的0.043上升到0.058,表明随着控制变量的纳入,模型的解释力有了明显的提高。

模型1表明,与无业阶层相比,产业工人和办事服务人员阶层的公平感明显要更低。其他阶层的回归系数并没有通过统计检验,但负的回归系数仍然显示,在其他条件都相同的情况下,高阶层地位的成员越认为社会是不公平的。在模型2中,阶层对居民公平感的效应与模型1保持一致。中高教育水平者的不公平感要强于低受教育者,收入对公平感有一定的负向作用。为了更好地分析阶层对公平感的影响机制,我们在模型3中又放入了年龄和性别变量。在控制其他变量的前提下,与参照组相比,产业工人的不公平感得分平均下降0.724个因子得分,办事服务人员则为0.433个。总体而言,全模型的发现与模型1是一致的。不过,收入对公平感的影响呈现出正向作用,这与模型2的发现相矛盾,其中的原因值得进一步深究。当然,并没能通过显著性检验。

在模型3中,我们还考察了年龄对公正观的作用力。从统计结果看,年龄对公平感的影响呈现开口向上的抛物线关系,即先是随着年龄的增长,其效应逐渐降低,但后来又随着年龄增长该效应又上升(见图3-1)。通过计算,温州市民公平感变化的拐点大约出现在47岁。我们的解释是:随着年龄的上升,人们的价值观念渐趋成熟和保守;而当进入一定的年龄段,尤其是到了中年后期和老年,由于生命周期进入下降期,价值观念又有可能变得更为激进。这个发现与国内同行的发现并不完全一致。①李骏、吴晓刚:《收入不平等与公平分配:对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析》,《中国社会科学》2012年第3期。

四、结论与进一步的讨论

通过对上面的分析,我们可以得出以下两点结论:

第一,温州的阶层结构呈现“洋葱头型”。目前,在温州的社会结构中,中产以下阶层的规模偏大,中产阶层比例偏小,呈现出“上面小、下面大”的“洋葱头型”。根据我们的测算,温州的中产阶层在25%左右,与国际上认可的“中产阶层占40%”的标准相比,显然有较大差距。而且,各阶层在收入水平、住房状况等生活机遇方面呈现明显差异。总的看来,人们的阶层地位越高,生活机遇越优越。

从国际发展的经验看,中产阶层的成长和发展是社会进步的重要表征,也是传统社会结构变革的必然结果。一个缺乏庞大中产阶层的社会,与之相伴的往往是诸多社会问题的发生。由于中产阶级过小,社会稳定没有基础。社会高度分化,总体道德和信仰缺失,社会信任问题越来越突出。社会价值观激进化现象严重,社会往往被“极左”或者“极右”情绪所主导。在中产阶级缺失的情况下,权势者和贫穷者较易对立,造成整体社会的不确定感。如果没有一个具有现代特征的社会阶层结构作基础,经济现代化的成果很容易在社会矛盾冲突中得而复失。只有当中产阶级成长壮大了,社会才会进入良性的发展进程。由此,温州应该在培育“橄榄型”社会上加大力度,努力扩大中产阶层数量和比重,使之既成为促进消费、扩大内需的主力军,又成为稳定社会、增进和谐的中坚力量。一方面,政府应着力推动经济转型升级,做大“蛋糕”。着力改变当前温州企业“低、小、散、乱、多”,缺乏核心竞争力和独立研发能力,缺乏可持续发展能力的问题,通过政策引导,加快企业自主创新,推动企业转型升级,提高企业效益,为提高劳动力报酬创造条件。另一方面,政府应着力推动收入分配改革,分好“蛋糕”。要强化自主创新对收入分配的优化作用,改进科技人员的报酬支付制度,逐步在温州形成一批以专业技术人员为主的新兴收入中产,促进企业利润公平分享,提升劳动报酬总体水平。同时,通过加强劳动者职业技能培训、降低中小企业及个体户税费负担、加大财政转移支付力度等方式,推动社会中层里的中下层提高收入水平,社会下层群体上升到社会中层。

第二,温州的总体公平感不高,尤其是社会中下层的公平感较低。在调查中,我们发现人们的客观阶层地位对其主观阶层地位认同有着较大的影响,温州市民的公平感在总体上并不高。从内容上看,人们尤其对公权力的公平正义以及与自身利益密不可分的收入分配表达出较强烈的不公平感。从社会阶层看,社会中下阶层成员对教育、收入、就业等方面的相对剥夺感更强,这在一定程度上反映了市场化进程中人们的社会心态。这种心态一旦合法化,对社会秩序的良性维持与运作都是一种潜在的危机。

一般来说,由于某种政策的后果或社会利益冲突的后果在相当大的人群中产生某种共同的特殊心理反应,例如利益丧失感、社会不公平感、被欺骗和被愚弄感、被侮辱和被压迫感、对个人前途的茫然和丧失信心、对社会的变动和环境变化所产生的陌生感和压抑感等;这种特殊的心理产生之后,如不能及时地加以解决,便会不断积累,以至于发展到很严重的地步,在这种情况下,这种特殊心理便会转化为一种特殊的社会情绪或政治情绪。在这种特殊的社会情绪或政治情绪的基础上,就会不同程度地产生与政府和社会之间相互对立的各种行为,以及不同群体的人们之间相互对立的行为,当这些行为发展到一定程度和一定范围,就会引起社会的不稳定。近年来,温州的非直接利益冲突型群体性事件呈现多发、高发、激化趋势,像瑞安教师戴海静坠楼事件、乐清蒲岐镇村民钱云会死亡事件、仙降湖南籍务工人员劳资纠纷致死事件等等,都是从普通的跳楼自杀事件、交通肇事案件、斗殴刑事案件,升级恶化为上访、静坐,打砸财物、堵塞交通甚至冲击党政机关、围攻执法人员等影响恶劣的群体性事件。这些事件中,大多数参与者与事件起因没有直接关系,也没有明确的利益诉求,往往是借题发挥,发泄不满情绪。这与社会各阶层特别是中下阶层长期以来,在不公平感和剥夺感下郁积的社会怨气、戾气的集中爆发有着密切的内在联系。为此,政府一方面要大力推进教育、就业方面社会政策改革力度,推进基本公共服务均等化,让社会中层、社会下层分享更多的改革成果,促进社会公平正义,化解民愤民怨,缓和各种潜在的社会冲突;另一方面要通过协商民主推动公民政治参与,构建“多中心”的基层治理结构,增强群众与政府的共识与信任,增进政治团结和协同善治,重视不同阶层的社会政治诉求,让中产阶层在社会建设中发挥更大作用,使各种社会矛盾在合理、有序的表达、协调中得以防患未然。