俄罗斯汉学家出版的早期汉语词典*

2013-08-07柳若梅

柳若梅

(北京外国语大学中国海外汉学研究中心 北京 100089)

一、引 言

19—20世纪,俄罗斯汉学家编写了大量汉语词典。但由于当时出版经费拮据,缺少汉字字模,印刷条件简陋,也由于俄罗斯整体文化环境的限制,这些词典大都以手稿的形式保存着,有幸得以出版者寥寥。关于俄罗斯汉学家的早期汉语词典,苏联和俄罗斯学者在关于俄罗斯汉学史的研究论著中都有所论及,近年来随着汉语教学规模在俄罗斯的不断扩大,也有不少学者从历史学角度论及这一问题,国内关注俄罗斯汉学的学者也注意及此,既有总括性介绍,也有对手稿词典的社会语言学分析研究。但到目前为止,关于俄罗斯东正教驻北京使团成员所编汉语词典的研究,大都从历史学、社会学的角度出发展开研究。本文从词典编纂理论出发,分析这些词典所体现的词典类型和词条编排特点,并结合俄语词典的历史,发掘这些汉语词典与俄语词典史的关系,分析这些词典与明清字书、韵书之间的内在联系,再现俄罗斯汉学家在词典编纂方面的成就和他们对中俄文化交流的贡献。

二、俄罗斯汉学家编纂的早期汉语词典

1715年起派驻北京的俄国东正教驻北京使团,被称为“俄罗斯汉学家的摇篮”,至19世纪末20世纪初共派出18届,近200年间东正教驻北京使团的团长、教士、学生在汉语学习、汉学研究方面取得了很大成就,为俄罗斯汉学在20世纪的发展奠定了坚实的基础。

俄罗斯汉学界把第9届东正教使团团长比丘林(Н.Я.Бичурин)尊奉为“俄罗斯汉学的奠基人”,因为自比丘林起,俄罗斯东正教驻北京使团成员在语言学习、中国研究方面所取得的成就较此前的近百年有较大的提升。比丘林本人也因其在汉语、中国历史文化研究方面的成就而于1829年被推举为彼得堡科学院通讯院士。在华生活的十余年间,比丘林编写了多部汉语词典。遗憾的是,受当时条件的限制,比丘林的汉语词典都未能出版。比丘林之后入华的第10届东正教使团,严格按科学周密的工作指南展开工作,其随行人员大都学有所成,在汉语学习、研究方面也多有造诣,俄国最早设立的汉语教研室——1837年设立的喀山大学东方系汉语教研室的第一任和第二任教授,都出自第10届东正教使团。1840年,喀山大学东方系派已获得硕士学位的瓦西里耶夫(В.П.Васильев)随第12届使团入华,要求他利用在华的十余年时间“掌握西藏语、学习梵语、汉语和满语,补充蒙语方面的知识”,“研究中国、西藏、满族和蒙古地区的文学、历史、地理和统计、宗教、科学和艺术、贸易和工业”(П.Е.Скачков1977:206;П.Е.斯卡奇科夫 2011:295)。在华十年的东正教使团生活为瓦西里耶夫日后的汉语词典编写奠定了基础。1850年11月,喀山大学东方系汉语教研室的第二任教授沃依采霍夫斯基病逝。1851年1月起瓦西里耶夫开始在喀山大学教授汉语和满语,1855年喀山大学汉语教研室并入彼得堡大学东方系后,瓦西里耶夫一直主持汉语教研室的工作。他不仅编写了大量教材,还为了帮助学生的汉语学习于1866年编写并石印出版了汉语词典《汉字的编排体系——第一部汉俄词典试编》(В.П.Васильев1866),这是在俄国出版的第一部汉俄词典。从1869年起,第14届东正教使团随团大学生佩休罗夫(Д.А.Пещуров,1858年入华)开始在彼得堡大学任教,教授汉语、中国概况等课程。19世纪末叶前后,由于西方列强在中国的势力不断扩大,俄国也不甘示弱,加大了在包括中国在内的远东地区的扩张力度,因此汉语人才需求激增。此时对于欧洲和美国的汉语学习者来说,汉语词典特别是汉英词典并不鲜见。但在俄国,瓦西里耶夫的词典由于印数有限还是难得一见。为帮助彼得堡大学学生以及一些对中国感兴趣的俄罗斯人学习汉语,佩休罗夫利用彼得堡科学院印刷厂的汉字字模,编纂出版了《汉俄字汇》(1887);1888年,佩休罗夫将52个词条补入《汉俄字汇》,出版了《汉俄字汇补》。除新增的52个词条外,新词典还将新旧版本所收词条根据发音整理了一份总词表和勘误表。《汉俄字汇》及其补编共收录汉字4997个。1891年,为辅助彼得堡大学东方系的汉语教学,佩休罗夫继承瓦西里耶夫的汉字排列体系,在彼得堡再次编纂出版了一部汉俄词典——《汉俄画法合璧字汇》。

19世纪下半叶中国处于复杂的国际关系中,俄罗斯人在华活动也日渐增多。1858年中俄天津条约的签订使俄国获得了在华自由传播东正教的权利,俄罗斯东正教驻北京使团成员的宗教活动不再仅限于为俄俘后代及在京俄罗斯人举行圣事,转而开始在中国人中传播东正教信仰。1861年中俄北京条约的签订使俄国与西方各国一样获得了向中国京城派驻公使馆的权利,俄罗斯东正教驻北京使团终止其俄国驻华外交代表处的职能,宗教活动成为其主要工作内容。第14届使团司祭伊萨亚(ИсайяПоликин)在传教和圣事汉语化方面投入大量精力,传教成果显著,他所翻译的东正教手册,在其去世后由其他教士整理出版。为方便与中国居民的交往,伊萨亚于1867年编写出版了《俄汉俗话词典》,“多年以来,这部词典一直是所有汉语初学者必备的案头工具书,是每一位来华旅行的俄罗斯人的必备书,也因此,该词典第一版很快就销售一空”(П.С.Попов1879:II)。驻俄公使馆翻译(1886年始任俄驻华总领事)波波夫(П.С.Попов),在伊萨亚词典一书难求之时,于1879年在彼得堡石印出版了《俄汉合璧字汇》,词典中所有的汉字由当时驻俄公使馆工作人员“桂荣、塔克什讷、赓善、王锡庚、石汝钧助其缮写”(П.С.Попов1879:序言),漂亮整齐。该词典针对俄罗斯人与中国人的日常交往,共收俄文词语1.5万个左右,与伊萨亚词典在选词和翻译上,都存在一定的承继关系。

《俄汉合璧字汇》的编纂使波波夫积累了汉语词典编纂经验,1882—1888年间,波波夫全力整理曾先后在华生活33年(曾任第12届俄罗斯东正教驻北京使团司祭、第13届和第15届团长)的卡法罗夫(П.И.Кафаров,教称 Палладий,中文文献中称“巴拉第”)留下的汉语词典手稿[1],后编为《汉俄合璧韵编》,于1888年在北京同文馆出版。该词典被公认为是俄罗斯人早期汉语词典的最高成就,是其编者卡法罗夫数十年来积累的汉语知识的总结。与俄罗斯人编写的其他汉语词典相比,该词典所针对的对象更为宽泛,编写目的也不再仅为应用于教学,而是要帮助俄罗斯人了解“世界上这个古老、独特、强大的国家”(П.И.Кафаров,П.С.Попов1888:V),“该词典在19世纪末享誉欧洲,成为各国汉学家必备的工具书之一。法国汉学家沙畹这样评价该词典:当中国的词典也不能提供帮助时,卡法罗夫的词典经常是最终的论据……伯希和在法兰西学院的教学中也使用该词典;俄罗斯当代汉学家谢缅纳斯认为,当其他词典难以对阅读历史文献有所帮助时,信息丰富的《汉俄合璧韵编》的百科性质使之成为无可替代的帮手”(В.М.Алексеев1958;А.Л.Семенас1979;L.Panskaya 1977:36)。

19世纪后半叶以来西方各国在中国的利益瓜分,到19世纪末20世纪初愈演愈烈,甚至竞相推行起“机会均等”、“划分势力范围”等主张。在俄国日益活跃的对华活动中,语言障碍问题再次凸显出来。为解决这一问题,第18届东正教驻北京使团团长英诺肯提乙(Иннокентий),集前人卡法罗夫《汉俄合璧韵编》、英国外交官翟理思《华英词典》等词典之大成,于1909年在北京出版了《华俄词典》[2]。1914年,作者又在《华俄词典》的基础上略做调整,于1914年缩编出版了《汉俄便携词典》。

俄罗斯东正教驻北京使团存在近三百年,留下的汉语词典数量众多,以上所罗列的只是有幸得以出版的几种。东正教入华传教士编写的汉语词典,构成了俄罗斯汉语学习与应用的基础。1838年比丘林在其汉语语法书《汉文启蒙》中,首次确立了汉字的俄文注音,卡法罗夫在《汉俄合璧韵编》中对比丘林的俄文汉字注音系统略加改造,后来在此基础上形成了汉字“传统的俄文注音法”,1955年鄂山荫(И.М.Ошанин)主编的《华俄词典》、1983—1984年出版的《大华俄词典》都沿用了这一注音系统。

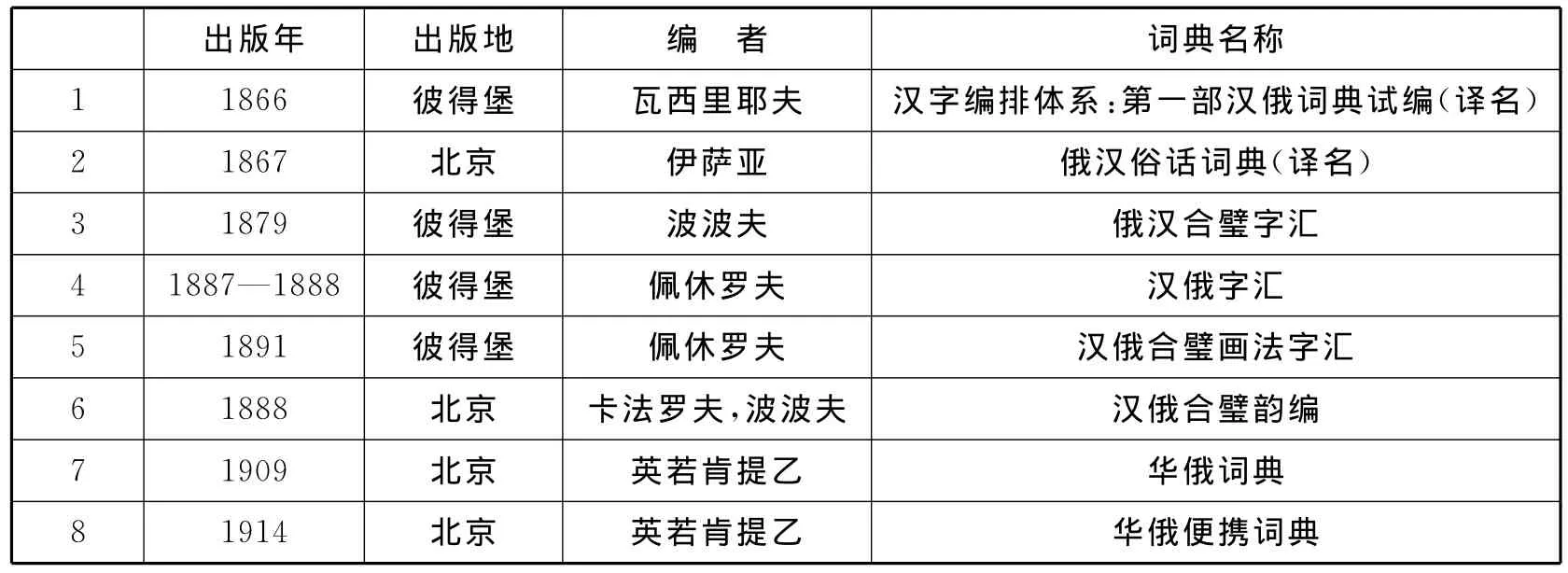

俄罗斯人编纂出版的早期汉语词典以汉俄词典居多,瓦西里耶夫、佩休罗夫(2部)、卡法罗夫、英诺肯提乙(2部)所编的词典,都是汉俄词典,只有伊萨亚和波波夫的是俄汉词典。见表1:

表1 俄罗斯人编纂出版的早期汉语词典

三、词典类型

1.小型词典多为结构类型单一的双语词典

词典学理论认为,双语词典的类型,取决于词典编纂的宗旨:有助于理解原语(original language)的文句;有助于理解对原语的描述;有助于造出译语的文句(兹古斯塔1983:410—421)。俄罗斯人编纂出版的早期汉语词典的宗旨显然属于第三者。从词典类型上看,瓦西里耶夫的《汉字编排体系——第一部汉俄词典试编》、佩休罗夫的《汉俄字汇》和《汉俄合璧画法字汇》都是为彼得堡大学东方系的汉语教学服务的教学词典,在编纂时囿于科学院印刷厂的汉字字模数量,而导致其规模有限,结构单一。在俄罗斯东正教驻北京使团脱离了政治和外交功能后,《俄汉俗话词典》的编者伊萨亚在北京传教的过程中融入中国人的日常生活,为解决俄罗斯人与中国人的交往需要而编纂出版了该词典;《俄汉合璧字汇》的编者波波夫也是有感于中俄交往的日益密切,为方便俄罗斯人的在华活动而编写词典的。这两部俄汉词典的编写目的和词典类型也都比较单一。英诺肯提乙的《汉俄便携词典》虽然是在北京出版,但只是为了在有限的场合满足来华俄罗斯人的实用需要,词典规模不大,结构简单。

2.大型词典类型复杂,具有单语词典语言描写的特点或百科辞典的特性

卡法罗夫和波波夫的《汉俄合璧韵编》、英诺肯提乙的《华俄词典》考虑到了通用汉语的中国社会的文化和历史与俄罗斯存在着本质差异,原语与译语所处的文化背景差异使得这部词典在某种程度上承担了单语词典的语言描写任务,如在英诺肯提乙的《华俄词典》中,词条的词头中就包含语音信息——在右上角标明声调,如:“道4”,在词目中第一项即以俄文注音“Дао”,词条中还描述了词目的语法意义,还以注释的方式列出了“道”的量词词类特征:Числительноерек,мостов,стен,ворот,бумагит.п.(表示河、桥、墙、门、纸张等的数量)。语言是文化的载体,汉语和俄语所承载的文化背景之间差异巨大,如果一些内容在原语和译语之间难以找到合适的对应词,就必须做出详细的注释,而大量详细注释会使词典在某种意义上超越语文词典的内容,而具有百科辞典的特征。很多汉字的内容在俄语中不能找到对应词,这一问题只能通过注释解决。如在《汉俄合璧韵编》中的词条“东”,表示方向时与俄语“восток”完全对应,但在汉语中“东”还有“敬”意,这一含义在俄语中则没有对应词,因而该词条中有这样的注释:Вдревностипочетнаясторонабыла неюжная,какныне,авосточная.(中国古代以东方为敬,而不像现在以南方为敬)。该词典“东”的词条中还有这样的注释:ПорасперделениюКитайцеввостокпринадлежитк дереву,т.е.растительности.(中国人认为“东”从“木”,即植物)。《汉俄合璧韵编》体现了编者基于多年在华生活而对汉语和中国文化的深刻理解,因此后代学者谓之堪称“中国文化的百科全书”。

四、词条的排列顺序

俄罗斯汉学家编纂出版的早期汉语词典,在排列顺序上体现了中俄文化的交融。

1.按俄文字母顺序排列并附214部检字表

现代词典学理论认为,“按原语字母顺序排列词条,这是双语词典词条排列的根本原则”(兹古斯塔1983:473)。俄罗斯人早期编纂出版的词典,一方面毫无例外地反映了该原则,不仅两部俄汉词典——《俄汉俗话词典》、《俄汉合璧字汇》完全从译语出发按俄文字母排序,汉俄词典——《汉俄合璧韵编》、《华俄词典》尽管是以汉字为词目,但每个汉字均用俄文注音,全书是按俄文字母顺序排列。不过,这些词典在按俄文字母顺序为词条排序后,大都在附录中设有汉语214部首表和部首检字表。这样,俄罗斯人从其母语俄语出发检索查阅,在得到俄语词语的汉语对应词后,需要了解中国字的字形结构特点时再查阅附录的部首表,这反映了俄罗斯人对汉字构成的认识。大多数外国人编纂的早期汉语词典都具有这一特点。

2.结合偏旁部首原理与同根词编列方式独创主笔画排列法

中国字书的编排方式有三,即按“义”排列、依“声”排列、以“形”排列。前两者均要求词典使用者具有辨识汉字之“义”或“音”的能力。对于音义生疏的汉字,只有以“形”检索。自东汉许慎《说文解字》分析汉字字形,将9353个汉字归为540部后,这种以字形为原则的编检方式逐渐被广泛地用于字书编纂中。对于外国人学习认读汉语来说,面对生疏的汉字,通过字形特点检索是一种有效的方式。佩休罗夫在1887年和1888年相继出版的《汉俄字汇》,在词条排列上就采取了按汉字214部分部排列的原则。《汉俄字汇》按笔画数量从多到少,共收入汉字4997个(这大约是彼得堡科学院印刷厂当时所拥有的汉字字模数量)。词典使用者遇到生疏的汉字,可以根据汉字字形查找汉字,了解其意义。

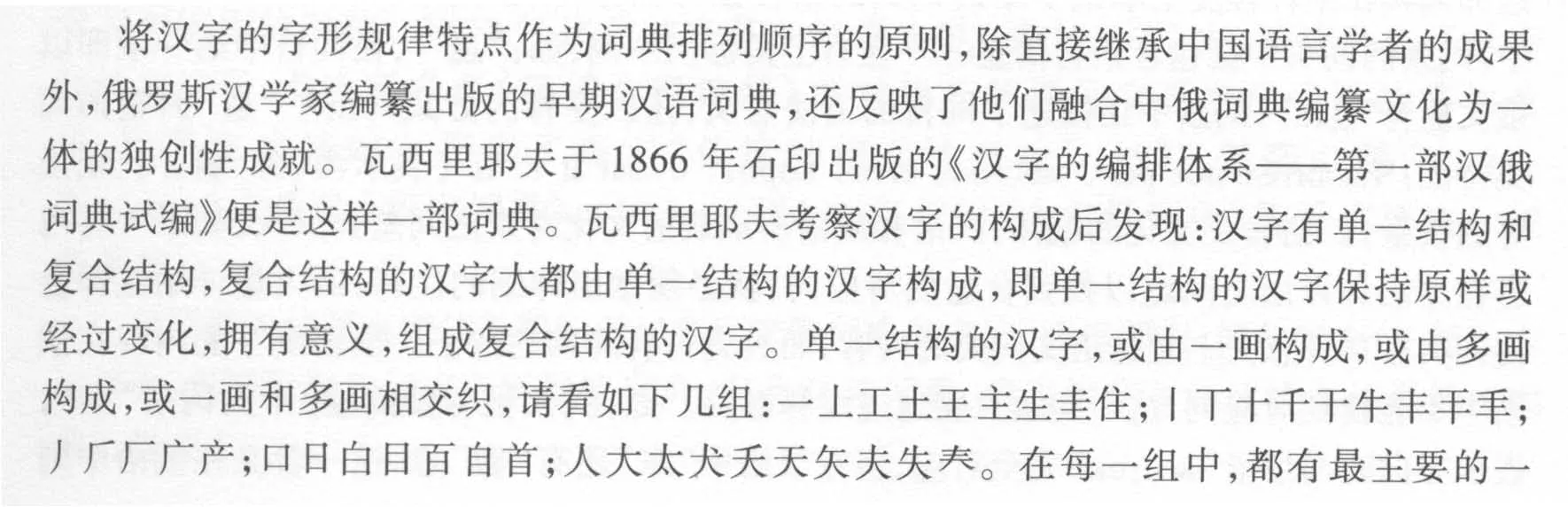

画,这个主笔画是为汉字分类并建立排列顺序的基础。按这种汉字划分的体系,按照先下后上,先右后左,在主要笔画的确定出现疑问时,则看最后一画……“点”画和“捺”画,看其是否处于右下位,如“史”字,其主笔画就是“捺”,而不是“撇”。如果复合结构汉字由几组笔画构成,则看其最下方或最右侧的属于哪一组,如“唐”和“后”因最后的笔画都是“口”而都属于“口”组,“旁”的末位笔画是“方”因而归于“方”组(Д.А.Пещуров1891:VII—VIII)……按照瓦西里耶夫教授的规则,汉字结构中共有如下19个基本笔画:

瓦西里耶夫之后的俄罗斯汉学家佩休罗夫继承这种汉语词典词条排列方式,于1891年在彼得堡出版了《汉俄画法合璧字汇》。佩休罗夫认为,瓦西里耶夫的汉语词典排列系统,是承继了法国传教士汉学家加略利在《字声总目》[3]中的词条排列体系,同时把汉字的主笔画由加略利词典中的9个扩展到19个,以收录更多的汉字。

瓦西里耶夫的汉字排列系统也是对《说文》以来中国字书以“形”排列的继承。他把中国明清字书已通行的从字形入手按214部编排词条的方式,按着外国人所便于接受的数量,将部首归为19类。中国字书的214部排列法和瓦西里耶夫的主笔画排列法,都是从字形入手,以部首为关键手段,识别汉字。当然,这种相近只是表面的,其内在的机理完全不同。瓦西里耶夫的体系只是单纯地由观察字形而来。在每一部首内部,瓦西里耶夫的排列规则是先下后上、先右后左、末笔决定,而《说文》则是按汉字书写的笔顺原则。因而形成了瓦西里耶夫、佩休罗夫的“一上工土王主生圭住”,而《说文》则是“一上示三王玉”的顺序。瓦西里耶夫单纯从汉字字形中找有特征的主笔画,主笔画从第一个的“一”到第十九个的“ㄥ”之间,没有内在的联系;而《说文》的部首系统则是从“一”而始,以“亥”而终,其中体现了“亥而生子,复从一起”的中国传统思想。(赵振铎2000:81—96)

按字形排列词条的词典编纂方式,不是汉语词典或中国古代语言学家独有的,也非瓦西里耶夫的独创。俄语词典的编纂史上第一部国家编纂出版的词典——1789—1794年间出版的《俄罗斯科学院词典》[4]和俄语词典编纂史上最重要的词典——弗拉基米尔·达里1863—1866年出版的《大俄罗斯语详解辞典》[5],都不是按字母顺序排列,而是按词根,将同一“词族”或“派生词群”归并成一个词条组合。

达里认为词典中按照词群编排词条的顺序,有助于理解词语的精髓,展现词的构成规律(В.И.Даль1999:X)。他试图揭示词与词之间的语义联系,在整体上呈现词语和整个语言的语义特性和构词特性,有利于词典使用者学习和掌握同族词。从第一部俄语词典的诞生到达里词典的出版,按词根排序在俄国已有半个多世纪的历史,赴华前就已经在喀山大学取得硕士学位的瓦西里耶夫,在着手为俄罗斯人学习汉语编写词典、解决汉字识记困难时,很自然地想到自己的母语词典中是怎样在词语之间建立联系,从而回避零散逐个识记汉字的乏味与艰难。在瓦西里耶夫《汉字的编排体系——第一部汉俄词典试编》和佩休罗夫的《汉俄画法合璧字汇》两部词典中,其“主笔画”就如同达里词典中的词根,将一类汉字集合为一个字的组合,而所有的汉字加在一起,只有19个组合。组合的数量很少,使俄罗斯人不再觉得汉字过于繁难,这全都得益于瓦西里耶夫的创举。

五、结 语

尽管中国与俄国分处欧亚,汉语与俄语所承载的文化有着质的不同,但从词典编纂上依然可以发现相通之处。自东汉末年许慎分析字形结构,挖掘汉字的本义,根据字义确定部首、排列词条,至宋代郑樵完善“六书”理论,字书编纂与六书本义相辅相承,中国词典编纂史上挖掘字形结构与字义之间关系的研究日见成熟。而在俄国,以词根为核心,探寻词与词之间的派生关系和词源联系。中俄之间对于词典编纂理论的理解,虽有千年之隔,但却又相通相融,俄语词典中的词根、汉语词典中的部首,举一而牵一族。这种不同文化之间的内在相通,被俄罗斯汉学家充分地运用在了汉语词典的编纂上,在倡导文化互通共生的今天看来,有着颇为精彩的意趣。

附 注

[1]该手稿现藏于俄罗斯科学院东方文献研究所档案馆:разр.I,оп.1,No.48(1—4)。

[2]Полныйкитайско-русскийсловарь,составленныйпословарям:Чжайльса,Архимандрита Палладия(П.С.Попова)идругимъ,подъредакциейЕпископаИннокентия.Изданиеначальника ПекинскойДуховнойМиссии.Пекин.ТипографияУспенскагомонастыряприДуховнойМиссии.1909.俄国主教英诺肯提乙编辑,耶稣降生一千九百零九年,华俄字典,大清宣统元年岁次已酉,北馆印字房印。

[3]加略利(Giuseppe Maria Calleri),意大利传教士,1833年入华,中文修养很好,留下的汉语语言成果有:1841年澳门出版的《字声总目》(SystemPhoneticumaScripruraeSinicae),1842伦敦出版的《中国语言百科》(TheEncyclopediaoftheChineseLanguage),及1842年巴黎出版、1844年在澳门—巴黎出版的《中国语言的百科字典》(Dictionnarieencyclopédiquedelalanguechinoise)。

[4]CловарьАкадемииРоссийской,в6т.ВъСанкт-Петербургепри ИмператорскойАкадемии Наукъ,1789—1794года.这是第一部俄语详细词典,由专门从事语言收集研究的俄罗斯科学院编,共6卷,收词43357个。1783年开始词典编纂工作,1794年结束,历时11年。

[5]ДальВИ.Толковыйсловарьживаговеликорусскагоязыка,1863—1866.该词典的出版是俄罗斯文化史上的重大事件,达里第一次将生动、简单、清晰的民间词语纳入词典,共收入词语20万条,其中有8万条是达里由民间收集而来。这部词典被认为超越了俄国官修的《1789—1794年俄罗斯科学院词典》和1847年出版的颇具影响的《教会斯拉夫语俄语词典》,是俄语词典编纂史上的里程碑。

1.[捷]拉迪斯拉夫·兹古斯塔主编.词典学概论.北京:商务印书馆,1983.

2.赵振铎.中国语言学史.石家庄:河北教育出版社,2000.

3.柳若梅.俄罗斯汉学家的手稿词典散论.辞书研究,2010(4).

4.АлексеевВ М.ВстаромКитае.Москва:Наука,1958.

5.ВасильевВ П.Графическаясистемакитайскихиелогрифов.Опытпервогокитайско-русского словаря.Санкт-Петербургъ:литографияИ.ТибленаиК-о,1867.

6.ДальВИ.Толковыйсловарьживaговеликорусскагоязыка.Москва,1863—1866.

7.ДальВ И.Толковыйсловарьживоговеликорусскогоязыка.Москва:Издательство “русскийязык”,1999.

8.Еп.Иннокентий.华俄字典.Полныйкитайско-русскийсловарь,составленныйпословарямъ:Чжайльса,АрхимандритаПалладия(П.С.Попова)идругимъ,подъредакциейЕпископаИннокентия.Пекинъ:ТипографияУспенcкагомонастыряприДуховнойМиссии,1909.

9.Еп.Иннокентий.Карманныйкитайско-русскийсловарь.Пекинъ:Тип.Усп.mонастыряпри РусскойДуховнойМисcии,1914.

10.ПоповПС.汉俄合璧韵编.Китайско-русскийсловарь,составленныйбывшимъначальникомъ ПекинскойдуховноймиссииархимандритомПалладиемъистаршимъдрагоманомъимператорской дипломатическоймиссиивПекинеП.С.Поповымъ.Пекинъ:ТипографияТунъ-Вэнь-Гуань,1888.

11. Пещуров Д А. 汉 俄 字 汇.Китайско-русскийсловарьприват-доцентаимператорского Петербургскогоуниверситета.Санкт-Петербургъ:ТипографияИмператорскойАкадемииНаукъ,1887.

12.Panskaya L.IntroductiontoPalladii'sChineseLiteratureoftheMuslims.Canberra:National Library Press,1977.

13.Ошанин И М.Китайско-русскийсловарь:(Более70000словивыражений).Москва:Государственноеиздательствоиностранныхинациональныхсловарей,1955.

14.ОшанинИ М.Большойкитайско-русскийсловарьпорусскойграфическойсистеме:(Около 250000словивыражений).В4-хт.АН СССР.Институтвостоковедения.Москва:ГРВЛ,1983—1984.

15.Пещуров Д А.Дополнениевкитайско-русскомусловарю.Санкт-Петербургъ:Типография ИмператорскойАкадемииНаукъ,1888.

16.ПещуровД А.汉俄画法合璧字汇.Китайско-русскийсловарь.(пографическойсистеме.).Санкт-Петербургъ:ТипографияимператорскойАкадемииНаукъ,1891.

17.о.Исайя.Русско-КитайскийСловарьразговорногоязыка(Пекинскагонаречия),Составилъ И.Исайя,ПекинскийМиссионеръ.Пекинъ.1867года.

18.ПоповП С.俄汉合璧字汇.Русско-китайскийсловарь,составленныйпервымъдрагомановъ императорискойроссийскоймиссиивПекинеП.С.Поповымъ.Санкт-Петербургъ:Печатанопоспособу М.И.Алисовавъ Картографическомъзаведении Ильина,обложкаи предисловиевътипографии Эттингера,1879.

19.СеменасА Л.П.И.Кафаровкаклексикограф.П.И.Кафаровиеговкладвотечественное востоковедение:К100-летиюсоднясмерти.Материалыконференции.Ч.1.Москва:Наука,1979.

20.Скачков П Е.Очеркиисториирусскогокитаеведения. Москва:издательство “Наука”,Главнаяредакциявосточнойлитературы,1977.