中国古代银锭金属成分研究

2013-08-06周卫荣王金华

周卫荣 杨 君 黄 维 王金华

银锭是中国古代重要的贵金属货币,自唐以降即行铸造使用,并在明中期至民国早期成为我国流通货币的重要组成部分,期间曾达到鼎盛。作为一种称量货币,银锭的成色或纯含银量是其最重要的指标,宋以后的银锭常常被冠以某种称谓以表示其成色高下,诸如真花银、金花银、足色、足纹、水丝、细丝、粗丝、十足色、十足纹……等等,名目之多,不胜枚举。但纵观古代银锭铸造史,始终无统一的成色标准。因此,我国古代银锭的成色到底几何,还待科学分析的数据来确定。

最早对中国银锭进行科学分析的是印度造币厂。20世纪20年代,印度造币厂对当时流通领域常见的清代和民国银锭进行了分析,公布的银锭含纯量分别是纹银为93.54%,其它宝银在98-99%之间,足宝为99.15%,与当时中国银炉验定的成色非常接近①;20世纪以来,随着各地银锭的不断出土,有关古代银锭成色的报道有所增多,数据大都在95-99%范围②。但这些报道基本上都仅有银含量数据,而不说明分析的方式和方法。20世纪90年代初,JoeCribb等学者对大英博物馆馆藏的60枚清代、民国银锭用X射线荧光 (XRF)进行了成分检测③,数据表明绝大多数银锭含银较高,达98.5-99.5%,但云南的方锭含银较低,在96-97.5%,个别甚至低至93.2%。除银之外,还检测出含铜0-3%,及微量的金和铅成分;但云南银锭铅含量在0.1-0.4%,铜含量在2.4-3.6%,个别含铜达6.3%。

2007~2008年,中国钱币博物馆在对馆藏银锭做科学保护时也用X荧光无损表面分析方法检测过一枚南宋银铤,成分数据为含银94.3%、铜2.7%、铅2.5%、金0.5%④。

从目前的报道和相关检测结果来看,古代银锭含银量基本都在93%以上,绝大多数在95-99%之间,未见明显的时代、地理差异;银锭大都含有少量的铜,数值集中在2-4%之间,有的还检测到微量的铅和金。为了深入研究古代银锭的金属成分,并配合中国钱币博物馆研究课题 “中国古代银锭铸造工艺”的开展,2012年,我们分两次对中国钱币博物馆馆藏银锭进行了成分检测,兹将成分数据和有关研究作简要陈述。

一 馆藏银锭的金属成分

我们采用美国尼通 (N iton)XL3t-800型手持式合金分析仪 (激发源:X-ray银阳极射线管,X射线束直径:3mm,最大激发电压:50Kv,信号收集时间:30s),并尽可能选择较理想检测部位做成分检测,分析结果见表1。

馆藏编号 名称 年代 铭文 重(g) 测试部位 成分 (w t%)Ag Pb Au Cu Fe 5797-410银锭 明113.9正面 97.0 0.8 1.7底部蜂窝(有土等杂质)80.1 1.1 0.5 3.1 13.9锭心上部裸露银表面97.8 1.5银锭 清 嘉庆年月·榆次县·裴元龙5812-429银锭 (山西) 清 道光·介休县·公元和 1841.8上翅光洁面 98.0 1.3底翅外侧中部 98.6 1.0底部边缘(有土尘)94.9 0.2 2.0 2.6腰部 97.5 1.0 1.1正面 98.8 0.9翅内侧 98.7 1.0腰部 98.3 1.1 5912-529伍拾两银锭 清 江西道光二十一年·万年县谭荣1882.6 5915-532伍拾两银锭1879.3 5914-53江西方宝银锭 (伍拾两)清 清江西宜春县·匠朱森·道光二十三年安福县·道光二十四年五月·伍拾两·匠朱森674 银锭 清 祁县·咸丰年月·渠清湘1845.9正面 99.4 0.3侧面 98.9 0.5底部蜂窝 91.8 0.7 7.1翅外侧 97.9 0.7 0.2 1.1正面 97.4 2.0侧面 98.5 0.9正面光洁处 99.1 0.4背面蜂窝(有土)88.9 1.0 9.8翅外侧光洁处 99.1 0.6锭面(黑色锈蚀)98.8 1.1翅外侧 98.8 0.6翅内侧 98.9 0.2底部 98.0 0.6 1.3 663 银锭 清 咸丰平遥号·安万和 1871.6底部褐色锈蚀① 73.1 1.4 Fe2 1.6,N i 0.9,Cr 2.6底部褐色锈蚀② 85.2 2.5 Fe 9.6,N i 0.8银锭 清 咸丰二年·江海关·张人水·匠吉星锭心下部平洁处 98.4 1.3下翅光洁处 98.4 0.9底部蜂窝边缘光洁处外腰中部光洁处98.3 98.4 0.8 0.8

馆藏编号 名称 年代 铭文 重(g) 测试部位 成分 (w t%)Ag Pb Au Cu Fe银锭 正面 98.7 1.0 59-6银锭 (湖南)归化城·谢镜如·同治四年三月湖南祁阳县·柳阜昌·同治十一年1865.7正面光洁处 99.4 0.1 846伍拾两银锭(山东陵县)清 清清光绪1886.2 5968-585银锭 清 裕享同江计商·盐课·光绪三年 352.9 899 银锭 (河南) 清 河南德顺炉·光绪三十年1860.8 867 伍拾两银锭 清 光绪归化城·樊昌·足色1865 787 银锭 (山西交城县) 清 白如水·光绪·庆 1809.4 5946-563银锭 (湖北) 清黄梅县·光绪二十六年八月·匠金万 (天津上交银元宝)1856.2 5910-527银锭 清 浙海关·吉字·光绪 185.1 5851-468银锭 清 安邱·匠董玉清·光绪年月 373.5 5970-587银锭 (四川) 清 匠兴顺源·光绪二十八年·夔关 358 5997-614银锭 清 合江县·王裕国泉匠·光绪三十三年 362.3 5963-580银锭 (库银砝码) 清 浔州府·李瑞和·光绪二十四年二月 349 0.2 5852-469银锭 惠民县·王文魁·光绪年378 916-24488银锭 清 东海关·光绪 1847.6正面 99.4 0.4翅外侧光洁处 98.9 0.8正面 98.7 1.2底部蜂窝 98.1 1.0 0.8侧面 99.0 1.0正面 (有锈蚀) 92.2 7.5底部蜂窝(有土)83.0 1.7 15.3翅外侧 98.0 1.5正面 96.9 3.1腰部 98.6 1.1正面 98.6 1.2翅外侧 98.6 0.9正面 (有锈层) 96.8 3.2正面(不同模式)96.2 3.1翅外侧光洁处 98.8 1.2腰部光洁处 98.7 1.0正面 98.8 0.6底部蜂窝(有土)93.7 0.8 5.2翅内侧 98.9 1.1底部 98.5 0.9正面 98.5 0.9背面蜂窝(有土)89.5 1.0 7.9背面光洁处 98.0 1.0 0.9正面 97.3 2.4底部 97.9 1.5正面底部翅内侧腰部翅内侧腰部光洁处1.0 1.6 1.9 654 银锭 清 德蔚隆·光绪·平遥县·镜宝1847.2翅外侧98.7 97.6 98.7 98.0 97.8 97.3 96.4 0.8 1.7 0.6 0.9 0.5 0.7 3.6

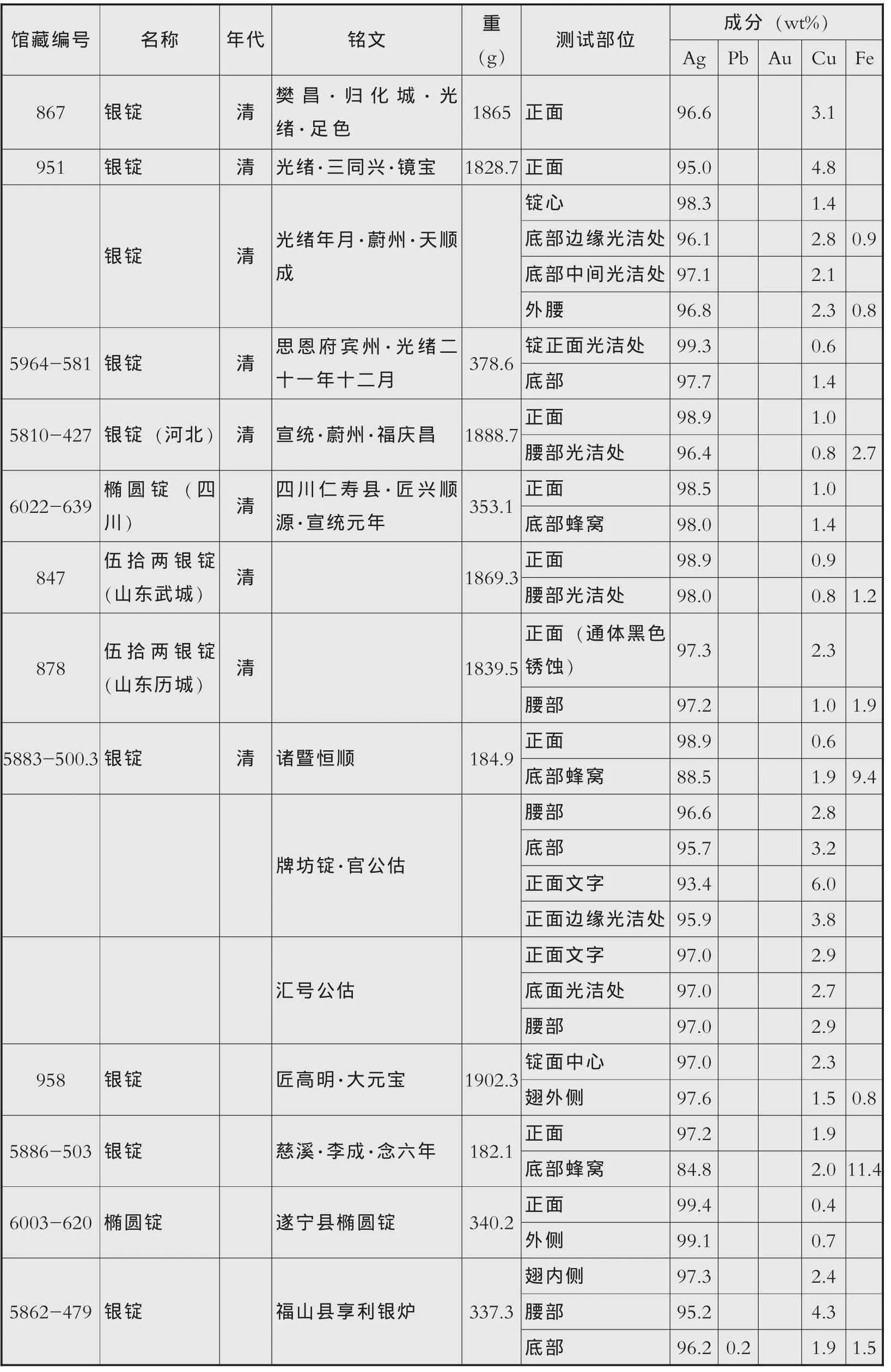

馆藏编号 名称 年代 铭文 重(g) 测试部位 成分 (w t%)Ag Pb Au Cu Fe 867 951银锭银锭樊昌·归化城·光绪·足色光绪·三同兴·镜宝1865 1828.7银锭清 清 清光绪年月·蔚州·天顺成5964-581 清 思恩府宾州·光绪二十一年十二月 378.6银锭5810-427 清 宣统·蔚州·福庆昌 1888.7银锭 (河北)6022-639椭圆锭 (四川) 清 四川仁寿县·匠兴顺源·宣统元年 353.1 847 伍拾两银锭(山东武城) 清 1869.3 878伍拾两银锭(山东历城) 清1839.5 5883-500.3银锭 清 诸暨恒顺184.9牌坊锭·官公估汇号公估958 银锭 匠高明·大元宝 1902.3 5886-503银锭 慈溪·李成·念六年 182.1 11.4 6003-620椭圆锭 遂宁县椭圆锭 340.2 5862-479银锭 福山县享利银炉 337.3正面 96.6 3.1正面 95.0 4.8锭心 98.3 1.4底部边缘光洁处 96.1 2.8 0.9底部中间光洁处 97.1 2.1外腰 96.8 2.3 0.8锭正面光洁处 99.3 0.6底部 97.7 1.4正面 98.9 1.0腰部光洁处 96.4 0.8 2.7正面 98.5 1.0底部蜂窝 98.0 1.4正面 98.9 0.9腰部光洁处 98.0 0.8 1.2正面 (通体黑色锈蚀) 97.3 2.3腰部 97.2 1.0 1.9正面 98.9 0.6底部蜂窝 88.5 1.9 9.4腰部 96.6 2.8底部 95.7 3.2正面文字 93.4 6.0正面边缘光洁处 95.9 3.8正面文字 97.0 2.9底面光洁处 97.0 2.7腰部 97.0 2.9锭面中心 97.0 2.3翅外侧 97.6 1.5 0.8正面底部蜂窝正面外侧翅内侧腰部底部97.2 84.8 99.4 99.1 97.3 95.2 96.2 0.2 1.9 2.0 0.4 0.7 2.4 4.3 1.9 1.5

馆藏编号 名称 年代 铭文 重(g) 测试部位 成分 (w t%)Ag Pb Au Cu Fe 803银锭 庆荣昌·库色1874.7正面 94.6 5.1底部光洁处 95.3 1.7 2.9银面心光洁处 95.1 0.8 3.8腰外侧 96.6 1.1 2.1 649银锭 民国山西省·民国年月·志积银号1886.5 Fe3 4.9,N i 2.1,Cr 7.6翅外侧光洁处 97.8 1.9底部光洁处 95.7 3.6底部褐色锈蚀点 53.4 1.0 653 银锭 民国民国年月·平遥县·恒裕昌 1834底部锈蚀点 62.0 1.7 874 银锭 民国 归化城·足色 1863.2 801 银锭 民国万兴银号·碛口镇·库色1894.1 Fe2 5.2,N i 1.0,Cr 9.7腰外侧光洁处 98.6 0.6正面 98.8 0.9正面 97.1 2.6腰部光洁处 99.0 1.0正面 (有黑色锈蚀层) 77.5 22.3 5830-447银锭 (山西) 民国 平遥县·镜宝 1817.5翅内侧(有黑色锈蚀层) 77.1 22.8 5827-444银锭 (山西) 民国 太谷县·镜宝 1846.9 816 银锭 民国 长治县·钱粮 1865.3底部光洁处 95.0 4.1 0.8腰部 (有黑色锈蚀层) 75.4 23.7 0.8腰部 91.7 7.3 1.0底部 92.2 7.0 0.8正面 99.5 0.5底部光洁处 96.2 1.0 2.8

二 古代银锭金属成分之讨论

1.古代银锭金属成分基本情况

由上表数据可见,以往报道的古代银锭成分数据与我馆馆藏银锭的分析数据大致一致。馆藏银锭金属成分的基本情况归纳于下:

(1)唐代银锭含银量为97%,含金1.6%,含铜0.7%。

(2)宋代银锭的含银量在95-99%,含铅量极低,在0.5%以下或不含铅,含金量在0.8-1.7%,含铜0.1-1.5%。

(3)金代银锭含银量约为94-98%,含铅在0.7%以下,含金0.7-0.8%。

(4)元代银锭含银量约为92-97%,含铅在1.5%以下,含金0.9-1.1%,含铜1.9-4.2%。

(5)明代银锭含银量约为90-99%,含铅0.5-1.3%,极个别含金0.5-0.8%,含铜1-8%。

(6)清代银锭含银量约为96-99%,除极个别有微量铅和金外,其它均未检测到铅、金,铜含量主要在0-2%,少数含铜2-4%。

(7)民国银锭的含银量约为94-99%,未检测到铅和金,含铜量在0-7%。

2.古代银锭金属成分含量的特点及其原因

(1)古代银锭的银含量普遍较高,至少在90%以上,大都在95-99%的范围,且各个时期银锭的含银量 (成色)并没有随年代而有显著的变化,尽管有一定的波动。

(2)银锭中的杂质元素主要为铁、铅、金、铜。

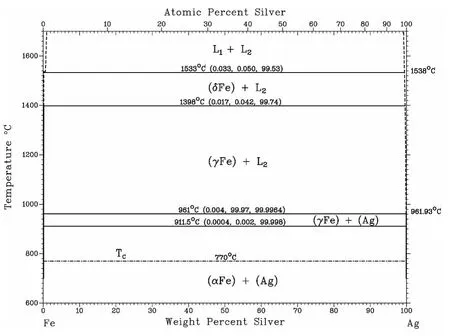

铁:由上表数据可见,银锭中的铁杂质含量或高或低且不是每个银锭都能检测到,而同一枚银锭常常是有的部位有并且较高,而有的就测不到。如编号5795-412的明代银锭,正面不含铁,底部蜂窝含铁4.1%;编号5912-529的江西道光二十一年银锭,正面、侧面都未测到铁杂质,底部蜂窝含铁7.1%,翅外侧含铁1.1%。这是因为古代银锭是采用铁范铸造,有的银锭在铸造过程中沾污了铁锈所至。必须指出,虽然古代银锭采用铁范铸造,但根据Ag-Fe相图,液态下银与铁几乎互不相溶,在1200℃以下的冷却过程中银与铁不形成固溶体。表中个别检测出超过10%含铁量的银锭 (编号5797-410、5914-53、899)都来自粘有土样杂物的蜂窝底部,超高的铁成份应该来自土样杂物。

Ag-Fe相图

铅:银锭中的铅含量在清代之前较为明显,但含量不高,大致在0-1%,最高也不超过2%;清代以后银锭中几乎测不到铅。这是因为古代炼银皆采用灰吹法提炼,但铅在银中的溶解度很低,最高为1.5%(见Ag-Pb相图:铅与银在固态下组元间具有有限溶解度,含铅量在1.5%以上的银铅合金,在300℃以下铅会以次生相即银在铅中的固溶体析出。因此,银铅陀可以通过 “灰吹”进一步被氧化而提纯银,直至完全是铅在银中的固溶体)。也因此,理论上在正常情况下银锭中的杂质铅含量不超过1.5%。清以后,随着白银货币化程度的提高,银锭被反复重熔、去杂、浇铸的概率增多,铅含量普遍极低。这从JoeCribb等人分析的大英博物馆藏清代银锭数据也可验见⑤。

Ag-Pb相图⑥

金:金含量在唐、宋、金、元时期的银锭中较明显,检测为0.7-1.7%;明代仅个别银锭中发现金成分,含量为0.5-0.8%;清代、民国时期银锭未检测到金。铸造银锭是不会添加黄金的,银锭中的微量金是随银矿而来的。由于金银的元素特性,自然界中的金银会有些许共生。但是,随着明代,尤其是清之后民间银炉的不断发展,银匠从熔化银的过程中提取金的现象不断涌现,甚至在民国时期成为上海银炉的主要利润来源。张家骧 《中华币制史》载:“银炉营业所赖以获利之途,厥有四端:(一)元宝改铸,如长江之江西、湖南、四川,北方之天津、东三省等处,时有元宝来沪,钱庄即以送至银炉改铸,大率外路元宝,均系老宝,内含金质甚富,银炉改铸之时,即将纯金提出,以提金之利归之银炉。其金色最高者,往往每元宝一只,可获利五钱左右。从前银炉,每年获利甚巨。现因外路元宝来沪日少,而营业因以日衰,此为近年来银炉营业不振之最大原因也……”⑦。

铜:铜成分在唐、宋、金时期的银锭中都不高,含量大约为0-1.5%。元代以后,银锭中铜含量明显增多。我们检测的明代、民国的银锭中,有含铜达7-8%的。就银矿和古代炼银技术而言,铜是不可能进入银锭中的,较高的铜含量必然是人为添加的。上述铜含量的变化,正好反映了白银货币化的趋势。白银货币化实际上就是民间交易白银化。民间铸造和使用白银的机会多了,往其中搀铜的概率就会大大增加。不过,表中编号5830-447的银锭检测出的超过22%的铜含量并不是基体的,而是其表层粘有黑色氧化铜部位的成分。

馆藏银锭金含量平均值曲线图 (纵坐标为质量分数)

三 相关问题之研讨

1.在我们分析的馆藏银锭中,有三件清代、民国时期的银锭表面检测出了镍、铬成分(编号为663、649、653),这是因为这三件银锭一直存放在不锈钢托盘上,表面发生了电化学腐蚀,不锈钢中的镍、铬成分迁移到银锭表面所至。事实上,这三件银锭接触不锈钢托盘的部位都已生成深褐色的锈蚀层,且有粘连现象 (彩页4下图)。因此,我们应切记不要将银锭 (或其它银质器物)长期与不锈钢接触。

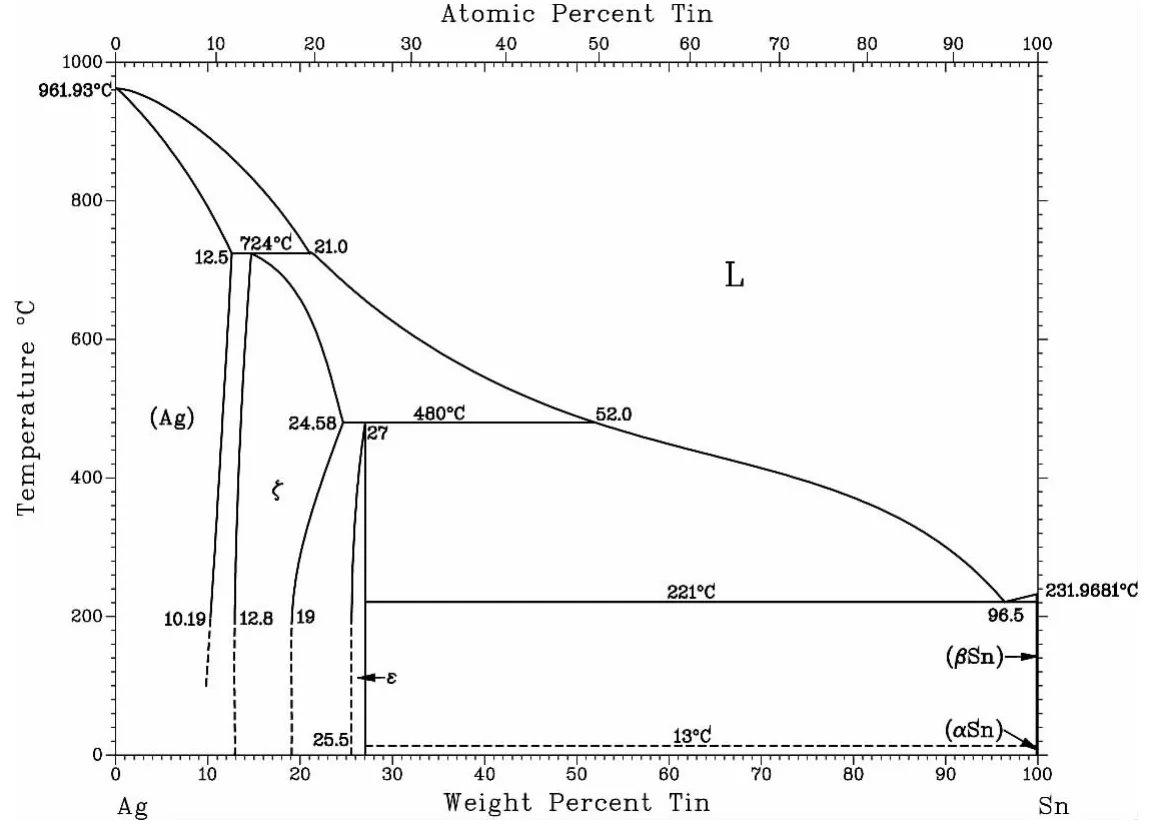

2.《史记·平准书》、《汉书·食货志》都谈到汉武帝时铸造银锡合金的 “白金三品”,钱币界也有人将其与白银货币联系起来。其实,从金属的物理化学性质来看,银锡合金是不可能用来铸造货币的。根据Ag-Sn相图,在锡的熔点温度以下,银与锡的互溶度极为有限且熔炼过程中会有较为复杂的包晶和共晶反应。以含锡52%的成分点为例,当温度从银的熔点降至480℃,发生包晶反应形成固液混合相,外层是液态锡;至221℃液相部分又会进行共晶反应,完全凝固后成为各部分物相成分与结构不稳定的混合物。而且银与锡合金化过程中,由于银有吸附氧气的特性,引起内部氧化而产生多维网络结构的惰性聚合体。现代工业生产银锡合金必须采用中频炉低真空熔化,先熔锡后再加银才能得到银锡合金。因此,银锡二元合金在古代冶金技术水平下,很难达到稳定的完全合金化状态,也就不可能铸造出 “白金三品”。

Ag-Sn相图

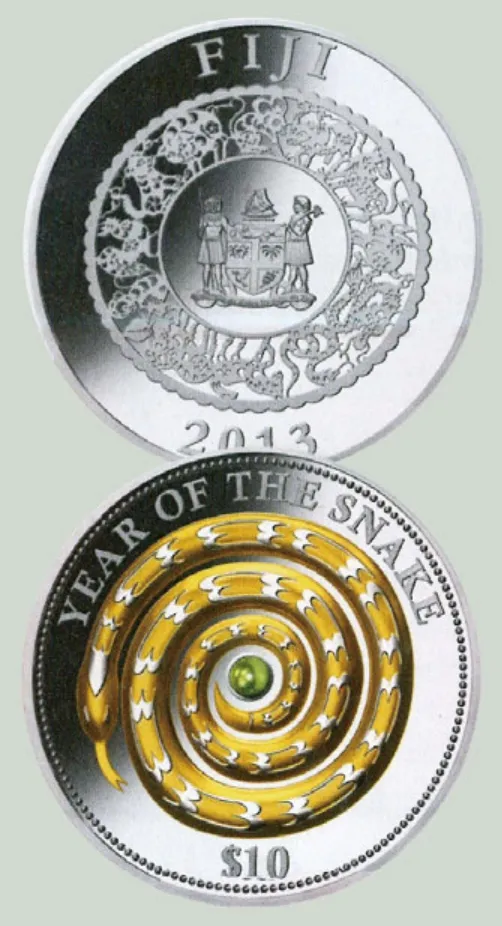

蛇年生肖纪念币

图8

图7

图9

金属成分研究中国古代银锭

与不锈钢接触的银锭底部黄褐色锈蚀

注释:

①张家骧: 《中华币制史》,民国大学,中华民国十四年十一月初版,第49页。

②汤国彦、洪天福主编: 《中国历史银锭》,云南人民出版社,1993年,第100—107页。

③⑤Joe Cribb w ith an appendix by M ike Cowell: A Catalogueof Sycee in the British Museum,Chinese Silver Currency Ingotsc.1750-1933.British Museum Press,1992: 315—318.

④沈大娲,梁宏刚,孔祥山: 《中国钱币博物馆部分陈列银币、铜币的腐蚀产物及成因研究》,《文物保护与考古科学》,2008年第20卷第1期,第33—41页。

⑥2013 ASM International Alloy Phase Diagram Database,http://www.asm international.org.下同。

⑦张家骧:《中华币制史》,商务印书馆,民国十四年十一月初版,第二编,第51—52页。