“隐没地——上圈组村民与艺术家的影像实验”侧记

2013-07-27王清颖

□ 文/本刊记者 王清颖

“隐没地——上圈组村民与艺术家的影像实验” 是由中国摄影家协会、中国文联、新华社中国国际文化影像传播有限公司资助、支持,并由民间自助式完成的一次影像越界行动,是中国摄影史上最大的一次纪实影展,更是一次中国人践行自己的原创艺术理论——“元影像理论”的试验,即让影像“回归本体,回归本心”。

山外,艺术家们用自己一双观物的眼睛,和主观的判断,描摹着生活,记录着当下。

山内,农民第一次用一双整日劳作的双手,按下快门,却拍下了令人如痴如醉的光影。

当这两种人相遇后,两种对光影的理解叠加后,超越便发生了。

2013年4月7日,北京今日美术馆,历时25天的“隐没地——上圈组村民与艺术家的影像实验”纪实影展开展,这里所展出的2600件摄影作品,来自29个村民和80多位艺术家,呈现的是宁夏回族自治区西吉县沙沟乡阳庄村上圈组,和那里的人。这是一个位于西海固,上世纪70年代末被联合国粮食开发署定为最不适宜人类生存的地区之一。而今这个世人罕至的小村落,将伴随中国西部生态大移民和城镇化进程,永远地消失。

80年前,美国F S A摄影纪实运动曾轰动一时,30位摄影家,前后历时8年拍摄了27万张照片,真实地记录了罗斯福时期,美国破产农民西迁的全过程,开创了纪实摄影先河。同样是记录移民,同样具有重大文献价值。不同的是,美国FSA由政府支持,上圈组的拍摄则是由中国摄影家协会、中国文联、新华社中国国际文化影像传播有限公司资助、支持,并由民间自助式完成的一次影像越界行动,是中国摄影史上最大的纪实影展,更是一次中国人践行自己的原创艺术理论——“元影像理论”的试验,即让影像“回归本体,回归本心”。

与展览同期发布的,是一本长达700页、题为《隐没地》的书。正如为该书代序的中国摄影家协会主席、分党组书记王瑶所言:“作为‘中国摄影文丛’第一卷,当《隐没地》以700页体量的书稿放在我面前时还是超出了我预想。”是的,这不仅是一本大部头的书,更是中国摄影文化一次自发自觉的创新,而由此引发的“百家争鸣”势必令其成为摄影界的一个“地标”。

我是其中为数不多没有去过上圈组,仅凭影展和《隐没地》来描写心中惊喜的人。但我想说:2012年冬天,那场艺术家与农民共同制造如魔幻般的光影快乐,深深地触碰了我的内心。原来,在这样朴实的空间所获得的心灵愉悦,要比直接从现实中获得的更加强烈。因为我们每一个人的心中,都藏有一个天堂。它不为人知,甚至也不为己知。

“隐没地”,令我惊奇不已的是一幅幅镜头里的光影。无论是村民的作品,还是艺术家们的作品,好像他们的镜头是一个源源不断的太阳能采收器,不断地把从他们眼睛里发现的事物的光、捕捉到的奇异的光,毫不犹豫地放射出来。

虽然我没有仔细地探究过摄影艺术,但这并不妨碍我对他们作品的理解。我仔细阅读了所有照片:肖像、静物、民俗,以及记录事件、记录人物内心的状态等。那真是一种享受,简直像飞到了世界的彼岸,触摸到一个人内心深处的光,异乎寻常的光。那也许是摄影者的灵魂吧?画面的诗意、用光的朴实,很快让我发现这些摄影者们有一双敏锐而超越的捕捉事物光芒的出色能力。

然而,这些令我们惊叹的,其实有其渐变的过程。

理论家藏策说:“我们的实验,就是改变以往那种看与被看的关系,让村民和摄影家都回到自己的本心,把隐藏在内心深处的视觉天性拍出来。实验的重要内容之一,就是把相机交给村民,教会他们基本操作后,让他们自由自在地去拍。上圈人大多没有摸过相机,当然也就没有受过太多视觉污染,没有条条框框,他们的视觉应该是自由的。”

于是在第一天晚上奇迹便发生了,当艺术家们和村民围坐在炕头,用幻灯将照片一张张地打在墙上时,村民拍摄的照片让所有在场的艺术家们大吃一惊。新华社领衔编辑、策展人陈小波坦言:“拒绝改变和自命不凡是摄影的致命伤。在上圈,看了农民影像,哪个人还敢自命不凡?哪个人还敢居高临下?我注意到:去上圈的摄影师头一天看到农民影像,第二天就放低身段,找到感觉。镜头很少乱用了,敬畏之心有了,诗意就出来了。有很多照片,现实反而成为象征性的符号。”

在这个泛图像的年代里,似乎我们都有过某种迷失在图像中的经验。这些林林总总的图像有些看起来甚至是非常奇怪的,与我们大多数人的思维习惯格格不入,但它们反而迫使我们认识到摄影与我们所习惯的视觉经验完全不同,这也就强迫我们必须调整自己以往对摄影的认识,以适应那些新的观念。

然而,当你看到上圈组这场“元影像”实验所呈现的“实验证据”时,会明白:只有在自己的心灵深处能够感受到回音的人,才能够在声色追逐与功利虚荣的边缘得到片刻超脱,沉潜往复地探寻内心深处的韵律,呼唤一种想象与创造的生命热忱,寻求存在的真正尊严与意义。这样一种隐含在深层的现代生活自省的个体,其内涵外延可能还超出了浪漫主义自我表现的意义范围。

从某种意义上说,现代社会的每一个人都是孤独的个体,但每一个孤独的个人也都可以通过内心深处的绽放而成为现代生活的艺术家,这就是摄影能够超越时空的永恒秘密。

陈小波说:“以白冬泉为例,他每年的创作都是和一群群摄影者一起拍的,但可以从他的照片中感受到那种想摆脱捆绑的欲望。这次在上圈,他的眼睛得以重构,他毅然放掉所有的视觉习惯,开始着迷内心和被拍摄物的关系。他希望一个人走——每天早晨推开门,我看到的是一个漫步在大山褶皱中独行的摄影者。因为独行,让很多摄影家们学会对哪怕和一只山雀、一株摇曳的草、一块断壁残垣的交流,更学会了对所有被摄客体的尊重。再小的题材,也应是自己的眼睛看到的,再小的题材,也应把自己的心放进去,慢慢地、好好地拍。”

独行没有声音却有思想,没有外延却有内涵,独行是一种深刻的诠释,是不能替代的美丽。因为独处时,才有时间思考;静思时,才有机会感悟。耐住寂寞、忍受孤独,才有奇迹的诞生。

除了摄影家,在上圈的活动中,还活跃着一批作家。这也成为上圈组实验的一个重要组成部分。

当问摄影家王征:“上圈活动,文学是一个什么样的身份,是一位旁观者吗?”王征答:“文学和摄影都是一个主体,最终会形成一个混合的互动文本。活动中有一个内容,让当地村民去口述他们的生活和生存经验。这一块可以被看作是‘大文学’,不需要去加工,直接呈现就好。这些口述样本能够呈现文学的丰富性,更像一种原始性的素材。不同的作家和摄影家对上圈组的体验和呈现,将使文学和影像产生一种更大范围的互补关系。”

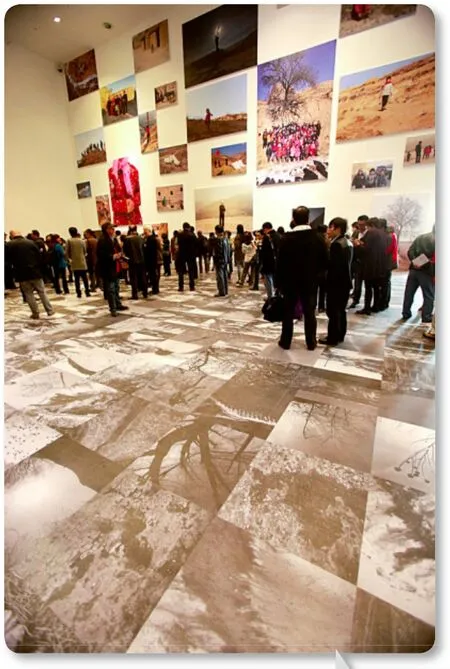

□ 2013年4月7日,“隐没地——上圈组村民与艺术家的影像实验”大型摄影展在北京今日美术馆开幕。图为观众在今日美术馆观看影展。(李明放/摄)

“在上圈,摄影家、作家,根本的目的是寻回自己的本心。寻得了本心,才能真正寻得属于你自己的内心感受。在你内心建立一个属于你自己的文字或影像世界,而这个世界同时又是可以与他人分享的,能打动感染更多人的,甚至能改变现实世界的。而没有经过内心情感与符号象征系统之间奇妙熔铸的,实际上就是一种意义的‘短路’。”藏策说。

作家巫昂曾因房东女儿对父爱的描述,惊呆之余透出了无限地感慨:“再见到房东,那个沉默无比,常常坐在我们屋里,只是为了听我们说话,即便深夜也不例外的男人,我有了不同的感受,我觉得我们对他,对他们的内心世界了解的太少,那里面,兴许有着阿尔罕布拉宫般华美、幽深和丰富。谁说苦寒之人没有丰富的内心,内心并不是文化人的专利,山上的一块石头,飞过的一只鸟,都有内心,我们无法妄测。”

“隐没地”开展的当日,据不完全统计,参观者达到了 800余人。而听到的最多的话就是“太感动了”。 文艺批评家施小安表示:“一个艺术品和艺术现象碰触了我们的视线,并不一定都会产生结果,只有碰触了我们的心灵,才可能真正使我们感动,以至于产生灵魂间的友情。‘上圈组的越界艺术实践’触动了我。”

“这次活动彰显了艺术家的社会责任感。艺术历来服务于人,服务于社会,如果没有这个做支撑,任何一个艺术会被社会所抛弃。作为当地的一名公务员,我一直想,这些照片是不是把我们的贫困落后作为一个卖点?作为一个看点?但今天,看完影展后,我发现不存在这个问题。它表现的是我们农民纯朴的,自然的,积极向上的东西,传递的是社会正能量,非常好。”宁夏回族自治区西吉县县长马红英说。

可以说,这次实验活动是成功的。首先,反映了创作者与影像作品之间的关联。无论创造者怎么追求客观表现,作者的内心倾向是必然蕴涵其间的。其次,体现了表现手法的多元对逼近真实世界的贡献,任何表现手法都各有其价值,多种表现手法从不同的方面反映人类的认知特征。最后,有助于超越具体的影像作品来反观和理解人类创造影像行为的整体特征并探讨内在规律。

“摄影到底有多少种可能”,这是《隐没地》带给我们的思考。摄影是主体性很强的艺术。当我们在欣赏摄影作品时,我们并不是在观看被主体化了的景物或生活场景,而是在体验作者所选择的、所感受的、并经过作者典型化了的景物。不论是人物风光或者是其他各类摄影作品,通过客观影像所形成的特殊的光影效果,就可以把内心世界的全部变化过程展现在我们的面前,这些被作者赋予了生命力的构图与其说是为我们的视觉而创造的,到不如说是为我们的心灵体验而创造的。