新疆油田砾岩油藏水淹特征及剩余油分布

2013-07-25季丽丹易锦俊王国辉陈涛涛

赵 亮,季丽丹,易锦俊,王国辉,陈涛涛

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国地质大学 (北京),北京 100083)

新疆油田六中东区克下组油藏为克-乌断裂与白碱滩北断裂所夹持形成的三角形断块,主要以冲积扇扇中内带片流沉积为主[1-4],储集层非均质性强。油藏经过40多年的注水开发[5-6],目前已进入中-高含水开发阶段,表现出油井含水偏高,含水上升速度快,油层水淹程度差别较大的特点[7-10],砾岩油藏剩余油分布复杂[11-13]。文章在前人研究认识基础上,利用密闭取心井、钻井静态资料及投产动态等资料,刻画了各小层水淹特征,总结了剩余油分布模式和受控因素,对油田下一步的剩余油挖潜工作具有重要意义。

1 储集层概况

新疆油田六中东克下组是在古生界石炭系变质岩-火成岩风化壳上快速沉积的一套山麓洪积相砂砾岩体,物源方向以北、北西方向为主,母岩为北部山系的变质岩、侵入岩及沉积区的基底,沉积厚度45~77m,平均52m。自下而上,克下组划分为分为S7、S6两个砂层组,开发初期划分为7个小层;高含水开发阶段可细分为 S16、S26、S36、S17、S2-17、S2-27、S2-37、S3-17、S3-27、S3-37、S47等11个单砂层。

该区六中东克下组整体为退积型冲积扇沉积,气候逐渐从干燥环境演化为半潮湿环境。从下到上,S47-S37分为扇根亚相,S27分为扇中亚相,S17和S36分为扇缘及泛滥平原亚相。扇根储集层呈连片状分布为块状“泛连通体”,以漕流、片流砾石坝为主,细粒沉积所占比例较小,横向不连续,呈离散状分布;扇缘主体为径流带细粒沉积,径流水道规模小、厚度小,侧向被漫流细粒沉积遮挡;扇中为多期的辫状分流水道与漫流细粒沉积互层,辫状分流水道间侧向切割,特别是辫状分流水道内部的构型单元砂坝与沟道相互叠置,两者之间存在构型界面,具有渗流屏障[13]。岩性从底部到顶部由中砾岩、细砾岩演变到砂砾岩、含砾砂岩、细粉砂岩,粒度从粗变细。

该油藏属冲积-洪积和砾质辫状河流相沉积,其快速堆积的特点,决定了砾岩油藏在宏观、微观上都具有较强的非均质性。从下到上,各单砂层砾岩含砾逐渐减少,砂砾岩和砂岩的含量逐渐增加。总的来看,六中东砾岩含量约占40%,砂砾岩含量19%,砂岩含量41%。砾岩油藏油层厚度大,内部夹层发育但平面连续性较差。油藏为中孔高渗储集层,其平均孔隙度为19%,平均有效渗透率250×10-3μm2,在中部孔隙度和渗透率高、向上和向下油层逐渐变差;克下组各层层内非均质性强,变异系数均大于0.7,突进系数均大于3,级差均大于200。其中S6砂组以及S47小层层内非均质性最强,中部相对较弱。

2 油层发育情况

2.1 油层纵向分布

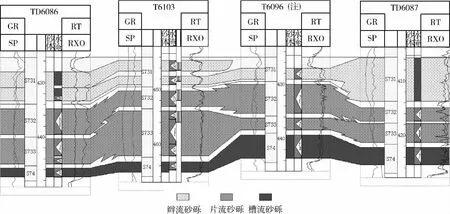

六中东区块内未见油水界面,全块含油,油藏高度最大可达400m。受砂砾岩体规模的影响,各小层的横向展布范围有一定变化,克下组下部(S3-17-S47)砂体纵向叠置,油层连通性好;向上砂体展布范围变小,油层横向连通程度逐渐变差(图1)。综合六中东的油层厚度、渗透性、构造类型夹层发育程度及原油性质等方面,认为该区为中厚层状中高渗断背斜常规稠油油藏。

2.2 油层平面分布

3 水淹层定量评价标准

针对不同类型储集层进行定量划分水淹级别,分析油藏水淹特征和影响因素,是砾岩油藏寻找剩余油分布,进行开发调整的迫切需要。

砾岩油藏水淹层的判别不能只根据某一个参数来判断,因为每个水淹特征参数的影响因素都有其特殊性[7],可能某个参数或者某两个参数对一些类型的储集层的水淹特征反映比较敏感,而其他的参数不能很好的判别水淹级别,仅仅依靠计算机编制好的程序来判别,甚至会出现判别结果互相矛盾的情况,这时就需要通过人工智能分析,研究完钻的11口密闭取心井资料,综合该区新钻井水淹层的岩性、电性、含油性、岩心分析化验、试油以及投产动态等资料,建立了该砾岩油藏水淹层识别标准(表1)。实际生产数据表明,该区水淹层对产水率Fw、含油饱和度So、驱替效率Ed等3个水淹参数较敏感,因此对六中东砾岩油藏水淹层定量评价主要是以这3个水淹参数为主,同时参考不同岩性的储集层原状地层电阻率、深浅电阻率曲线幅度差、自然电位幅度和基线偏移等因素。

按照流体力学的渗流原理[14],产水率计算公式如式(1)所示。

式中:Kro、Krw为油、水相对渗透率,10-3μm2;μo、μw为油、水的黏度,mPas;B为与岩性、物性有关的参数,岩性和物性越好,B值越小。

用克上组岩心数据拟合的含油饱和度公式作为计算克下组储集层原始含油饱和度的依据,进行水驱指数的计算以及水淹级别的定量评价[7]。原始含油饱和度计算公式见式(2)。

式中:So为原始含油饱和度,%;K为储集层渗透率,10-3μm2;φ为有效孔隙度,%。

把式(2)应用到克下组油藏,用计算的含油饱和度作为原始含油饱和度,驱替效率用式(3)求取。

式中:Ed为水驱指数;So为原始含油饱和度,%;S′o为目前计算含油饱和度,%。

表1 六中东克下组水淹层识别标准

4 油层水淹特征

4.1 油层水淹统计特征

新疆油田六中东区克下组油藏不同小层水淹程度差别明显,分析8口密闭取心井表明,未水淹层总厚度占总有效厚度17.8%,仅出现在S3-17层以上。低水淹厚度占总厚度26.5%;中水淹最普遍,其厚度占总厚度34.9%;强水淹厚度小,仅占总油层厚度的7.2%。

图2 TD6086-T6096-T6087注采井组剖面

六中东区克下组油藏各小层水淹层厚度占砂岩厚度比例不均,根据六中东二次开发井钻遇油层和水淹层的厚度统计,强水淹厚度比例大的层主要出现在S74和层,其他层相对较弱。从到单砂层,中水淹与强水淹厚度之和所占百分比逐渐减小,就下部的“泛连通体”而言,上部的剩余油相对富集(图3)。

图3 六中东克下组中水淹与强水淹层厚度百分比

4.2 油层纵向水淹特征

综合分析二次开发新井的水淹状况,主要受岩性界面、韵律性及薄夹层的影响,大部分油层内部从上到下表现出水淹程度不均一的状况,除均匀水淹外,纵向水淹状况主要有:油层-低水淹、低水淹-强水淹、低水淹-中水淹、低水淹-油层-中水淹等4大类。

对4类不同的纵向水淹组合类型的研究,发现射孔井段的选择将影响到投产后油井的含水。实践表明,如果只射开低水淹层或者油层、低水淹层一起射开,油井的含水较低,综合含水低于40%。如果油井射开低水淹下部的强水淹段,油井投产就高含水,综合含水80%以上。如果油井射开中水淹层或者中水淹与油层、低水淹层一起射开,油井综合含水也较高,一般在40%以上。因此,笔者建议生产中只射开低水淹层或者油层,谨慎射开中水淹层,尽量避免射开强水淹层。

5 剩余油分布规律及模式

六中东区克下组油藏是典型的砾岩油藏,储集层非均质性强,层间物性的差异和储集层本身严重的非均质性导致储集层水淹程度不同[11],该区水淹一个主要特点是注入水沿着层内高渗物性好的层段舌进,往往解释的结果和实际生产的结果误差很大,剩余油分布相对复杂。

5.1 剩余油宏观分布

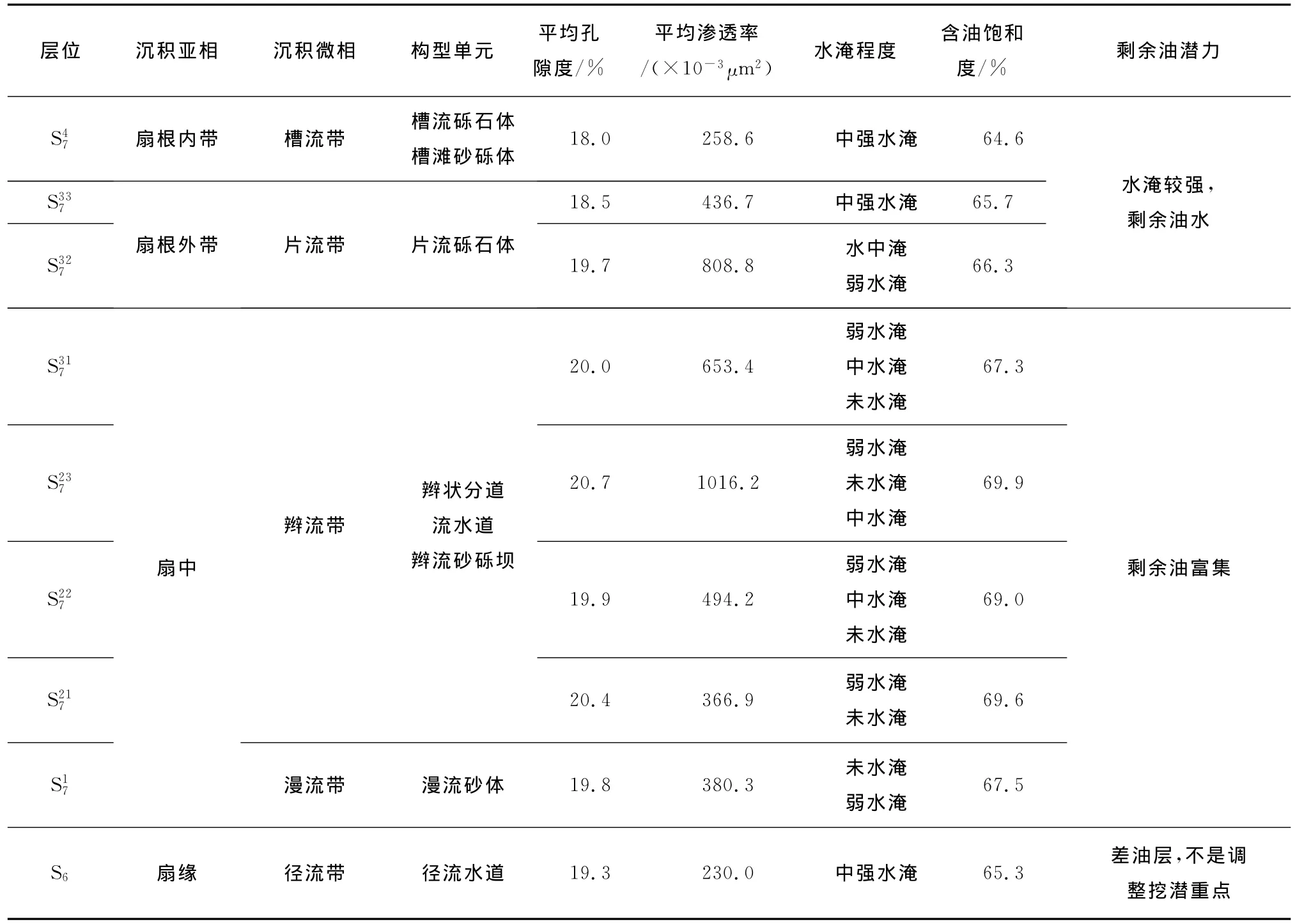

表2 不同沉积相储集层物性及水淹特征

通过钻井、生产数据的综合分析,文章总结了六中东区克下组油藏的剩余油分布规律,认为该区剩余油赋存状态分为以下几种:注采不对应型、油层顶部型、界面遮挡型,以及透镜体型(图4)。

图4 砾岩油藏剖面剩余油分布模式

5.2 剩余油微观分布

剩余油微观分布与砾岩储层的孔隙结构有关。包含高渗孔喉系统和中细孔喉系统的砾岩岩心在水驱过程中,高渗孔喉系统优先充满注入水,中细孔喉系统的剩余油呈孤立状,难以进一步动用,导致水驱油效率低(图5)。

图5 六中东克下组砾岩储层水驱油类型

不同模态储层水驱后高含水期剩余油分布有一定差异。单模态储层水驱相对均衡,剩余油呈薄膜式、卡断式分布;双模态储层剩余油主要呈族群式分布于连通差的中小孔喉;多模态储层剩余油呈团块式分布在中细孔-中小喉道(图6)。

砾岩油藏的非均质程度及渗流能力变化较快。在井网井距及注采技术政策相同的条件下,厚层正韵律油层的剩余油分布受层内非均质及微观孔隙结构的影响,不同类型剩余油的挖潜机理存在一定的差异。

图6 克下组砾岩储层剩余油微观分布

6 结论

新疆油田六中东区储集层在平面、剖面上具有较强的非均质性;开发中注入水沿着层内高渗物性好的层段舌进,不同小层水淹程度差别明显,强水淹层主要出现在克下组下部和层,从到单砂层,中水淹与强水淹厚度之和所占百分比逐渐减小,相比下部的“泛连通体”而言,上部到的剩余油相对富集;宏观剩余油赋存状态分为以下几种:注采不对应型、油层顶部型、界面遮挡型,以及透镜体型;微观上单模态储层水驱相对均衡,剩余油呈薄膜式、卡断式分布;双模态储层剩余油主要呈族群式分布在连通差的中小孔喉;多模态储层剩余油呈团块式分布在中细孔-中小喉道系统。扇中储集层为多期的辫状分流水道与漫流细粒沉积互层,分流水道间侧向切割,主要为双模态储集层,剩余油分布模式主要为油层顶部型、界面遮挡型;储集层动用程度低,剩余油富集,是下一步挖潜的主要方向。以此剩余油分布模式为基础,制订了新疆六中东区二次开发深部调驱的方案,取得良好效果。

[1]李庆昌,吴蟒,赵立春,等.砾岩油田开发[M].北京:石油工业出版社,1997:23-46.

[2]吴胜和,范峥,许长福,等.新疆克拉玛依油田三叠系克下组冲积扇内部构型[J].古地理学报,2010,14(3):331-340.

[3]江厚顺,叶翠,才程,等.新疆油田六中东区砾岩油藏深部调驱先导试验[J].特种油气藏,2012,19(3):132-135.

[4]焦巧平,高建,侯加根,等.洪积扇相砂砾岩体储集层构型研究方法探讨[J].地质科技情报,2009,28(6):57-63.

[5]胡复唐.克拉玛依油藏的注水开发[J].石油学报,1986,7(3):48-56.

[6]刘顺生,胡复唐.影响砾岩油藏注水开发效果的地质因素[J].石油勘探与开发,1993,20(6):54-60.

[7]谭锋奇,李洪奇,武鑫等.砾岩油藏水淹层定量识别方法——以新疆克拉玛依油田六中区克下组为例[J].石油与天然气地质,2010,31(2):232-239.

[8]申辉林,韩清忠,邰子伟,等.测井多井解释技术在克拉玛依砾岩油藏水淹层评价中的应用[J].石油大学学报:自然科学版,1998,22(2):21-25.

[9]姜炳祥,张平,王辉,等.克拉玛依油田砾岩油藏水淹层研究[J].天然气勘探与开发,2005,28(3):56-75.

[10]胡俊,杨旭明,陈燕章,等.水淹层测井评价之产水率方法研究[J].新疆石油学院学报,2004,16(4):25-28.

[11]徐怀民,吴磊,陈民锋,等.砾岩油藏沉积韵律特征研究及对开发的影响:以百口泉油田百21井区百口泉组油藏为例[J].油气地质与采收率,2006,13(1):20-26.

[12]宋刚练,刘燕,刘斐,等.XX断块剩余油分布规律及控制因素[J].断块油气田,2009,16(2):64-65.

[13]王晓光,贺陆明,吕建荣,等.克拉玛依油田冲积扇构型及剩余油控制模式[J].断块油气田,2012,19(4):493-496.

[14]张烈辉,李成勇,刘启国,等.边界元理论在缝洞型非均质油藏渗流研究中的应用[J].石油与天然气地质,2007,28(4):528-534.