MR-PET的现状、挑战和前景

2013-07-24李辉陈自谦倪萍

李辉,陈自谦,倪萍

南京军区福州总医院 a.医学影像中心; b.医学工程科,福建 福州 350025

MR-PET的现状、挑战和前景

李辉a,陈自谦a,倪萍b

南京军区福州总医院 a.医学影像中心; b.医学工程科,福建 福州 350025

专栏——医学影像设备及其应用进展

编者按:近年来,由于电子技术、生物和信息技术的飞速发展,医学影像设备也随之发展,各种高端技术层出不穷,使医学影像的诊断由传统的解剖结构诊断上升到功能与分子影像诊断水平,由单模态影像诊断发展到多模态图像融合诊断,有效提高了疾病诊断的准确性和可靠性。本期专栏汇总了多种高端医学影像设备及其应用进展,《MR-PET的现状、挑战和前景》从小动物、脑部及全身MR-PET成像3个方面对MR-PET的研究现状及其面临的挑战进行论述;《多层螺旋CT冠状动脉成像技术及其进展》探讨了多层螺旋CT冠状动脉造影技术的进展、降低辐射剂量的方法及该技术在冠心病诊断和预后评估中的价值;《胃癌多层螺旋CT灌注成像研究现状与进展》对胃癌CT灌注成像的原理、方法、研究现状进行了综述。本专栏旨在提高临床医学工程师对医学影像设备及其新技术临床应用价值的认识,为临床医学工程与影像学架起一座有效沟通的桥梁。

栏目主编:倪萍

倪萍,南京军区福州总医院医学工程科主任,高级工程师。负责医疗设备管理,特别是在磁共振成像设备及技术方面有较深入的研究。现为中华医学会医学工程学分会委员、南京军区卫生装备学会副主任委员、中国医学装备协会医学计量分委会常务委员、全军卫生装备和生物医学工程学会教育和培训分会委员,中国医学装备协会 CT 工程技术专业委员会委员、全军影像技术分会委员、《中国医疗设备》及《功能与分子影像学》杂志社编委。通过国际临床工程师论证,荣获 2010年首届“中华十佳优秀临床医学工程师”和中华医学会医学工程学分会“十大杰出青年”称号。

多模态成像设备的发展是影像学发展的里程碑,继SPECT-CT和PET-CT后,人们开始致力于MR-PET的研究。MRI的多参数解剖成像、功能成像与PET的分子成像结合,对促进神经、心血管、肿瘤等方面的研究及临床诊断具有重要意义。本文将从小动物、脑部及全身MR-PET成像3个方面对MR-PET的研究现状及其面临的挑战进行综述,并探讨MR-PET在生物医学中的优越性及发展前景。

MR-PET;多模态;功能成像;分子影像

0 前言

近几十年来,多模态成像设备受到了越来越多的关注,大量研究表明,两种或更多种方法联合应用可以提高诊断效能。最初,多模态成像的实现是通过对不同成像设备获得的图像进行叠加融合,如采用软件对单光子发射断层成像(SPECT)和磁共振成像(MRI)进行图像融合、显示和分析[1]。但这种方法存在着无法同步成像等不足,因此需要开发更有效的多模态成像技术,即采用复合成像设备提供两种模态的图像,而不需重新定位病人的技术[2]。1998 年 PETCT 应运而生,并取得了巨大的成功[3],SPECT-CT 也相继出现[4]。尽管 CT 获得的信息非常有价值,但较 MRI 仍有较大不足。MRI不仅可通过多参数序列显示出结构细节,还可以进行多种功能成像。然而和 PET 相比,MRI进行代谢物成像还是有一定的局限性,PET 分子成像具有很高的分辨率,可以显示出微量的放射标记分子。正是由于 MRI和 PET 的互补特性,人们开始致力于研究一体化的 MR-PET 扫描仪。

1997 年,Marsden 等[5]将闪烁晶体置于 0.2T 开放式 MRI成像系统中,通过 3 m 长的光纤将其与 MRI磁场外的光电倍增管(PMT)连接,进行模型的 MR-PET 成像研究。从那时开始,人们设计了多种多样的 MR-PET 扫描仪,进行小动物及人体成像研究。这些扫描仪采用了不同的方法来测量在MRI扫描仪的强磁场中 PET示踪剂的放射活性。之后,商业化的成像仪也陆续产生,显示了同步进行 MR-PET 成像的可行性[6]。

在 MR-PET 成像仪的发展中,探测器技术的优化起到了重要的作用。一些研究组与 Marsden 一样,仍然采用PMT作为读出电子元件,将其与磁场分离。而另一些研究组采用对磁场不敏感的硅光电倍增管(雪崩光电二极管,APD)[7]。因为 MRI 和 PET 成像元件会相互干扰,如 PET元件的材料和电子设备可能会干扰 MRI成像,而 MRI磁场可能会通过衰减及散射作用干扰 PET 成像。采用 APDs可有效减少这种干扰,从而具有显著的优越性[8-9]。飞利浦、西门子等公司进行的商业化 MR-PET 小动物成像仪及人体MR-PET 的开发,采用的也是 APD 作为读出元件。尽管如此,PMT仍具有增益较高、对温度不敏感等特点,因此仍有多个研究组在进行其改进研究。

1 小动物MR-PET成像

自从 Marsden 等首次研发了 MR-PET 成像仪后,人们开始致力于小动物 MR-PET 成像的研究,他们将 MRI作为一种解剖成像手段,将其与提供功能信息的 PET 结合,即采用解剖-功能成像模式,见图1。MR因其卓越的软组织分辨率、无放射性损害、适宜纵向研究等特点,相较CT有较大优越性。因此,尽管目前已有很多商业化的小动物 PETCT 成像仪,但 MR-PET 仍是小动物成像研究的热点。目前已有多种小动物 MR-PET 成像仪用于研究,不同研究组因其研究背景及能力不同,设计的成像仪不尽相同,部分采用PMT,更多的则采用 APD[10]。其发展方向主要为更小的震荡晶体及更好的磁场相容的 PET 元件开发、亚毫米级空间分辨率及更高的敏感性[11]。与人体扫描仪不同,动物 MR-PET扫描仪很多都采用高场强[12],从而提供出色的磁共振特性,如高信噪比、fMRI中 BOLD 敏感性的增加、波谱成像中更好的谱线分布、解剖图像中更高的空间分辨率等。

在 MR-PET 成像中,MR 不仅是一种解剖成像手段,更重要的是它还存在自身的功能成像特性,如MRS和fMRI等。因此,小动物的 MR-PET 研究将在临床新药开发、转化医学等方面起到重要作用。

图1 小动物MR-PET成像

2 脑部MR-PET成像

在人体 MR-PET 成像方面,2005 年西门子开发了首台人体 MR-PET 扫描仪[13],并于 2006 年 11 月北美放射学会展示了其首幅脑部 MR-PET 图像[14]。他们将一种新开发的脑 PET 元件插入商业化的 TIM-Trio 3T 磁共振中,可同时进行 PET 和 MRI成像,即在 PET 扫描检测脑中氟脱氧葡萄 糖(FDG) 积 聚的 同 时,MRI 进 行 多 种 序列 的 扫 描[15],而两种模态之间并没有严重的干扰。多所机构针对该设备进行了大量的测试,获得了很多人体成像的经验[16-17],主要包括以下几个方面 :① 该新型 PET 元件与 MRI成像仪具有相容性 ;② MRI图像没有因 PET 干扰而产生伪影 ;③ MR 脉冲对 PET 测量有微量的影响 ;④ MR 梯度磁场对PET 的影响非常小 ;⑤ 在完成多项校正,如考虑到物体和线圈的衰减及散射作用后,PET 图像没有伪影 ;⑥ 在冷却空气的帮助下,脑部 MR-PET 的恒温性能良好。图 2 为德国 Jülich 医院采用该成像仪完成的 MR-PET 图像。但研究认为该成像仪仍存在多方面的不足,包括探测器直径过小、模块间空隙的存在、APD低增益等。改进的方案包括探测器设计及可读元件的改进等。

关于西门子脑部MR-PET成像仪已进行了较多的研究,但还需要更细致的包括各个相关 MRI序列和 PET 方案的研究。目前的脑部 MR-PET 研究主要是“质”的研究,尚需向“量”的研究发展。例如在神经递质作用的研究中,放射性核素浓聚的改变常常是微量的,需要定量研究方可显示。PET 图像定量分析的算法研究包括衰减、散射、运动的校正等[18]。值得注意的是,定量测量必须是准确的,不受MR序列选择的影响,该方面仍需复杂的测试来证实。

虽然对 MR-PET 有很乐观的预期,但仍有人在复合成像设备的耗费及其组件的有效利用方面提出疑问。在脑部 MR-PET 的研究中,MR-PET 设备和 MR 设备的耗费差别主要在于 MR 扫描仪内 PET 组件的价格。有些生产厂家通过对现有的 MR 成像仪进行扩展,增加 PET 组件,进行MR-PET 复合成像,有些则将 PET 检测仪置于 MR 扫描仪之外,进行单纯的 PET 脑部研究。

图2 左图为脑部PET扫描的横断面,右图为同时采集的MRI图像(T1加权MPRAGE序列)

3 全身MR-PET成像

随着小动物和脑部 MR-PET 成像的发展,全身 MRPET 成像仪的研发也受到了关注。20 世纪 PET-CT 取得了巨大的成功,与CT相比,MR具有巨大的优越性,它不仅没有电离辐射,且具有卓越的软组织分辨率,并可提供血流、灌注、弥散等 信息[19]。人们开 始思考研发 全身 MR-PET,试图取代 PET-CT。尽管 PET 分子成像分辨率高于 MRI,全身 MR-PET 的优越性也不仅仅是解剖 - 功能成像,还包括集两种模态优势于一体的复合功能成像,从而在肿瘤、心血管、神经系统等方面起到重要的作用。目前飞利浦公司与西门子公司均开发出了全身 MR-PET 成像仪,并进行了一系列临床和临床前实验。

3.1 飞利浦公司全身MR-PET系统

如前所述,将 PET 和 MRI结合起来的想法甚至早于1998 年 PET/CT 的 首 次 临 床 应 用。1997 年,Marsden 等[5]第一次进行了 PET 和 MR 结合扫描仪的设计,从那时开始,技术的发展促进了更快更好的闪烁体(如 LSO 或 LySO)以及新的基于 APD 的对磁场不敏感的探测器的出现。但是,之前出现的成像模型由于技术和经济的限制,只能通过减小视场(FOV)来完成[20-21],全身 MR-PET 的研发面临着较多的技术难题。

飞利浦公司与 Mount Sinai医院转化和分子影像研究所合作开发了第一台全身 MR-PET 系统,并在 Mount Sinai医院进行了安装。该系统将两个独立的PET和 MR扫描仪组合在一起,并有一台创新性的旋转床可在两台扫描仪中准确定位病人。

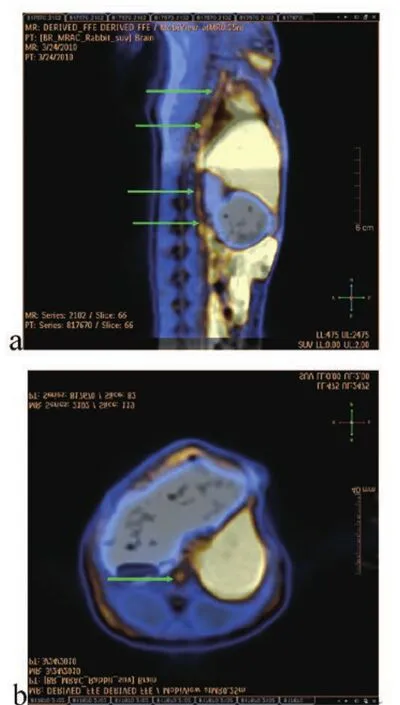

Mount Sinai医院使用联合全身 MR-PET 扫描仪进行了一些临床和临床前实验,得出的结果非常有价值且鼓舞人心。图 3 显示了一个病人进行标准临床 PET-CT 扫描和新型联合 MR-PET 扫描的图像,可以看出,MR-PET 可以更好地显示血管床并进行定量测量(主要是主动脉和颈内动脉)。在病人中的研究也表明,MR-PET 与 PET-CT 有高度一 致性, 并可得 到比 PET-CT 更高的图像质 量[22-23]。图 4显示了 Mount Sinai医院进行的最早的心脏门控血管成像及其早期进行的脑部融合成像。图5显示了在动脉硬化兔模型中采用 PET 和 MR 成像进行主动脉成像的图像[24]。

上述研究表明,MR-PET 是非常有价值的心血管疾病成像工具,对血管床损伤的检测和诊断具有重要意义。关于飞利浦联合全身 MR-PET 成像在多系统中的应用,尚需进一步研究,但其卓越的诊断及科研价值是毋庸置疑的。

图3 同一病人在临床PET-CT(a)和飞利浦MR-PET(b)上的成像结果

图4 全身联合MR-PET成像仪图像。a.心脏门控成像序列;b.脑成像

图5 在动物模型(新西兰大白兔)中对动脉粥样硬化的评价

3.2 西门子公司BiographTMmMR系统

飞利浦公司推出的全身 MR-PET 成像仪令人鼓舞,但其两种成像模态仍是相互分开的,MR 成像与 PET 成像相继进行。2010 年 11 月 28 日 ~12 月 2 日,在第 96 届北美放射学会年会上,西门子推出了第一台完全整合的全身 PET-MRI,西门子公司将其称为分子磁共振生物成像仪(BiographTMmMR 系统)。该设备为世界首台同时进行MRI和 PET 成像的全功能成像系统,而不像 PET-CT 和SPECT-CT 一样相继进行扫描。整个设备由一个 MRI成像仪和一个整合的 PET 探测系统组成,已经在德国 Munich科技大学医院安装。

过去,将 MR 和 PET 技术进行整合并同时成像几乎是不可能的。如前所述,传统的 PET 探测器,采用的是光电倍增管,因其可被磁场干扰,不能够用于 MRI产生的巨大磁场中。BiographTMmMR 系统采用的是 APD 探测技术,APD 技术可使 PET 对磁场不敏感,可获得非常好的 PET 成像结果。此外,MRI设备中的狭小空间也限制了 MR-PET的整合。因此,以往MR-PET成像仪多分为两种独立的扫描,中间有一段较长的延搁。而 BiographTMmMR 系统将 MR 和较小的、特制的 PET 探测器整合在一起,在技术上实现了很大的进步。

相较于分开进行的 MRI和 PET 扫描,BiographTMmMR系统有以下优点 :① 可提高诊治质量,降低其成本。该检查仅需一次扫描,病人无需分别进行 MR 和 PET 扫描,节省时间和检查费用。② 仅 30 min 即可完成全身 MR-PET扫描,而分别进行两项检查则需要 1 h 或更多。

3.3 全身MR-PET的优越性及应用

全身 MR-PET 的出现是医学影像学的一个革命性的进步,MR 可以提供丰富的形态学和功能信息,而 PET 可以在分子活动和代谢的水平对人体生理及疾病状态进行研究[25],从而可以在神经系统疾病、肿瘤和心血管疾病的诊断和治疗计划的合理制定中起到重要的作用。MR-PET 的出现同时也可以促进科学研究的发展,如在新的生物标记物[26]或新的治疗手段方面的研究。

MRI和 PET 已经在临床实践中被证明是非常有价值的诊断工具。这两者在同一系统中的完美结合将可以对很多疾病的诊断起到革命性的作用。

全身 MR-PET 的优越性和生物医学方面的应用主要表现在以下方面:

(1)将对神经系统疾病、中风和肿瘤[27-28]的诊断和治疗的优化带来巨大的转折。

(2)有 MRI的出色的软组织分辨率和高诊断效能,同时具备 PET 评价生理和代谢状态的高敏感性。

(3)将为神经系统疾病、某类肿瘤、中风和新兴的干细胞治疗研究提供很好的研究手段。

(4)将促进对一些神经系统疾病,如阿尔兹海默病、帕金森病、癫痫、抑郁症和精神分裂症的发生和发展机制的理解[29]。例如,PET 可以区分轻度认知障碍和早期阿尔兹海默病,但是不能够分辨出萎缩导致的脑容量减少。将MRI和 PET 进行结合,医生将可以作出更确切的诊断,包括轻度认知障碍和脑萎缩[30]。另外,将 MR-PET 和新兴的神经生物标记物结合,在提高神经退行性疾病的诊断效能和评价价值方面有着巨大的潜能。

(5)在中风病人中,该技术将帮助医生确定中风后可修复的脑组织范围。

(6)对心血管疾病的成像与评价起到重要作用,见图 4~5。

(7)对于治疗性的研究也有巨大意义,如在干细胞治疗的研究中[31-32],可将 MR 和 PET 的结果结合进行研究。

4 展望

综上所述,MR-PET 成像设备的开发已在小动物成像、人脑成像及全身成像方面取得了很大进展,同时,也有很多研究组采用MR-PET 进行了很多有意义的研究。如肿瘤生物学及靶向治疗、血管生成、组织代谢、干细胞的分子影像研究、神经受体-递质的研究等。除了解剖-功能成像,还可进行 MR-PET 联合功能成像,为脑部及全身的多模态研究带来新的先进手段。另外,MR-PET不仅可用于科学研究,对临床多种疾病,如神经系统疾病、肿瘤、心血管疾病等的诊断和治疗计划的制定将起到革命性的推动作用[33]。基于目前 MR-PET 的临床应用研究结果,可以预期 MR-PET 将成为一种非常有价值的临床诊断方法。

[1] Mazziotta JC.Rapid automated algorithm for aligning and resclicing PET images[J].J Comput Assist Tomogr,2009,16(4): 620-633.

[2] Townsend DW,Cherry SR.Combining anatomy and function:the path to true image fusion[J].Eur Radiol,2001,11(10):1968-1974.

[3] Beyer T,Townsend DW,Brun T,et al.A combined PET/CT scanner for clinical oncology[J].J Nucl Med,2000,41(8):1369-1379.

[4] Brandon D,Alazraki A,Halkar RK,et al.The role of single-photon emission computed tomography and SPECT/computed tomography in oncologic imaging[J].Semin Oncol,2011, 8(1):87-108.

[5] Shao Y,Cherry SR,Farahani K,et al.Simultaneous PET and MR imaging[J].Phys Med Biol,1997,42(10):1965-1970.

[6] Schlemmer HP,Pichler B,Schmand M,et al.Simultaneous MR/ PET imaging of the human brain:feasibility study[J].Radiology, 2008,248(3):1028-1035.

[7] Pichler BJ,Judenhofer MS,Catana C,et al.Performance test of an LSO-APD detector in a 7-T MRI scanner for simultaneous PET/ MRI[J].J Nucl Med,2006,47(4):639-647.

[8] Catana C,Wu Y,Judenhofer MS,et al.Simultaneous acquisition of multislice PET and MR images:initial results with a MR-compatible PET scanner[J].J Nucl Med,2006,47(12):1968-1976.

[9] Roncali E,Cherry SR.Application of silicon photomultipliers to positron emission tomography[J].Ann Biomed Eng,2011,39(4):1358-1377.

[10] Pichler B,Lorenz E,Mirzoyan R,et al.Performance test of a LSOAPD PET module in a 9.4 Tesla magnet[A].In:Conference Record of the 1998 Institute of Electrical and Electronics Engineers Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference[C].Piscatawa y,NJ:IEEE,1998:1237-1239.

[11] Hans H,Uwe PN,Jon S,et al.The current state,challenges and perspectives of MR-PET[J].NeuroImage,2010,49(3):2072-2082.

[12] Judenhofer MS,Catana C,Swann BK,et al.PET/MR images acquired with a compact MR-compatible PET detector in a 7-T magnet[J].Radiology,2007,244(3):807-814.

[13] Grazioso R,Ladebeck R,Schmand M,et al.APD-based PET for combined MR-PET imaging detector[A].Proceedings of the ISMRM 13th Scientific Meeting[C].Miami Beach,2005:408.

[14] Pichler BJ,Wehrl HF,Kolb A,et al.Positron emission tomography/magnetic resonance imaging:the next generation of multimodality imaging?[J].Sem Nucl Med,2008,38(3):199-208.

[15] Schlemmer HP,Pichler B,Schmand M,et al.Simultaneous MR/ PET imaging of the human brain:feasibility study[J].Radiolo gy,2008,248(3):1028-1035.

[16] Grazioso R,Zhang N,Corbeil J.APD based PET detector for simultaneous PET/MR imaging[A].The IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference[C].USA:Puerto Rico,2005:23-29.

[17] Burbar Z,Grazioso RF,Corbeil J.PET performance of MR/PET brain insert tomograph[A].In:Proceedings of the IEEE Nuclear Science Symposium and Medical ImagingConference[C].San Diego,Calif:IEEE,2006:116.

[18] Byars LG,Sibomana M,Burbar Z,et al.Variance reduction on randoms from delayed coincidence histograms for the HRRT[A].2005 Nuclear Science Symposium Conference Record[C].Fajardo:IEEE,2005:2622-2626.

[19] Fischer MA,Nanz D,Hany T,et al.Diagnostic accuracy of whole-body MRI/DWI image fusion for detection of malignant tumours:a comparison with PET/CT[J].Eur Radiol,2011,21(2):246-255.

[20] Wehrl HF,Judenhofer MS,Wiehr S,et al.Pre-clinical PET/ MR:technological advances and new perspectives in biomedical research[J].Eur J Nucl Med Mol Imaging,2009,36(1):S56-68.

[21] Hawkes RC,Fryer TD,Siegel S,et al.Preliminary evaluation of a combined microPET-MR system[J].Technol Cancer Res Treat,2010,9(1):53-60.

[22] Boss A,Bisdas S,Kolb A,et al.Hybrid PET/MRI of intracranial masses:initial experiences and comparison to PET/CT[J].J Nucl Med,2010,51(8):1198-1205.

[23] Tatsumi M,Isohashi K,Onishi H.18F-FDG PET/MRI fusion in characterizing pancreatic tumors:comparison to PET/CT[J].Int J Clin Oncol,2011,16(4):408-415.

[24] David IG,Valentin F,Josef M,et al.Whole-body MRPET:from benchmark to nowadays.A powerful tool for cardiovascular imaging.Preliminary results[A].In:1st Annual TMII Symposium[C].New York,2010.

[25] Judenhofer MS,Wehrl HF,Newport DF,et al.Simultaneous PET-MRI:a new approach for functional and morphological imaging[J].Nat Med,2008,14(4):459-465.

[26] Bayouth JE,Casavant TL,Graham MM,et al.Imagebased biomarkers in clinical practice[J].Semin Radiat Oncol,2011,21(2):157-166.

[27] Kim SK,Choi HJ,Park SY,et al.Additional value of MR/ PET fusion compared with PET/CT in the detection of lymph node metastases in cervical cancer patients[J].Eur J Cancer,2009,45(12):2103-2109.

[28] Hawkes RC,Fryer TD,Siegel S,et al.Preliminary evaluation of a combined microPET-MR system[J].Technol Cancer Res Treat,2010,9(1):53-60.

[29] Hofmann M,Steinke F,Scheel V,et al.MR based attenuation correction for PET/MR:a novel approach combining pattern recognition and atlas registration[J].J Nucl Med,2008,49(11):1875-1883.

[30] Karow DS,McEvoy LK,Fennema-Notestine C,et al.Relative capability of MR imaging and FDG PET to depict changes associated with prodromal and early Alzheimer disease[J].Radiology,2010,256(3):932-942.

[31] Klonisch T,Wiechec E,Hombach-Klonisch S,et al.Cancer stem cell markers in common cancers-therapeutic implications[J].Trends Mol Med,2008,14(10):450-460.

[32] Spitz MR,Bondy ML.The evolving discipline of molecular epidemiology of cancer[J].Carcinogenesis,2010,31(1):127-134.

[33] Pichler BJ,Kolb A,Nagele T,et al.PET/MRI:paving the way for the next generation of clinical multimodality imaging applications[J].J Nucl Med,2010,51(3):333-336.

Current Situation, Challenges and Prospects of MR-PET

LI Huia, CHEN Zi-qiana, NI Pingb

a. Medical Image Center; b. Medical Engineering Department, Fuzhou General Hospital of Nanjing Military Command, Fuzhou Fujian 350025, China

Development of device of multimodality imaging is a milestone of medical imaging. After the huge success of SPECT-CT and PET-CT, more and more studies have been carried out on MRPET. Combining multi-parameter anatomic and functional imaging of MRI with molecular imaging of PET is substantial to the scientific and clinical researches of nervous system, cardiovascular system and tumor, etc. In this paper, we reviews the research situation and challenge of MR-PET in 3 aspects including small animal MR-PET imaging, brain MR-PET imaging and whole body MR-PET imaging. Furthermore, superiority and prospect of MR-PET in biomedicine are also discussed.

MR-PET; multimodality imaging; functional imaging; molecular imaging

R318.04

A

10.3969/j.issn.1674-1633.2013.01.002

1674-1633(2013)01-0009-06

2012-09-25

南京军区重点课题“脑创伤神经干细胞修复的功能与分子影像学基础研究”(09Z029);福建省社会发展重点课题“老年性痴呆患者认知功能改变的多模态功能与分子影像研究”(2012Y0057)。

倪萍,高级工程师。

通讯作者邮箱:nping6@sohu.com