新修辞学理论的基本立场*

—— 以佩雷尔曼的“普泛听众”概念为中心

2013-07-22雷磊

雷 磊

(中国政法大学法学院,北京 102249)

亚里士多德的哲学著作《论题篇》与《修辞篇》在20世纪50年代再现生机,是与德国学者特奥多尔·菲维格(Theodor Viehweg,1907~1988年)、与比利时哲学家沙伊姆·佩雷尔曼(Chaïm Perelman,1912~1984年)的努力分不开的。当时,两位学者都各自清醒地认识到了亚里士多德的著作对于法律和道德论证的影响。然而在随后法律论证理论的演变过程中,与菲维格的论题学(Topik)相比,佩雷尔曼新修辞学(neue Rhetorik)对于实践论证理论的影响无疑更大。①此后,法律论证理论为一大批学者所倡导,例如泽西·弗罗勃列夫斯基(Jerzy Wróblewski)、尼尔·麦考密克(Neil MacCormick)、罗伯特·阿列克西(Robert Alexy)、亚历山大·佩策尼克(Aleksander Peczenik)、奥利斯·阿尔尼奥(Aulis Aarnio)、罗伯特·萨默斯(Robert S.Summers)等。他们都属于一个国际研究小组——比勒菲尔德学圈(Bielefelder Kreis),后者的工作在于从比较法律分析与法律论证理论的角度来对成文法与先例的解释进行分析。至此,领国际学界一时风骚、至今依旧热度不衰的法律论证理论研究呈现出纷繁复杂的格局。那么,对于法律论证理论乃至一般论证理论产生重大影响的新修辞学理论的面貌如何?本文不拟对这一理论进行全面概述,而只试图通过剖析其理论中的一个核心概念,即普泛听众(universal audience)的内容及其蕴义,来对以佩雷尔曼为代表的新修辞学理论之基本立场进行把握。

一、核心概念:普泛听众理论

新修辞学建立在亚里士多德关于这样一些推理法则的著述基础之上,它们的构成性前提并非必然真或必然假,而至多只是或多或少合理的、充分的、正当的或可信的,至多只是对“真的提示”。与演绎推理不同,修辞推理并不能传递真值,即,在一个推断中前提被确定为真则推断的结论必然为真。任何关于建构与解读法律的主张,作为将特定事实前提与特定规范前提相结合的产物,都无法宣称能让关于法律内容命题接近于绝对真值。它们提出毋宁只是一种更为温和的宣称,即,在为某个法律共同体所认可的制度与社会条件下对于待决案件而言是合理、充分、适宜与正当的。

论证所围绕的听众是什么?佩雷尔曼在《修辞王国》一书中提出了这个问题,并给出了这样的回答,听众是“言说者意欲通过其论证来影响的那些人的聚合”。[1]P13-14他接着又问道:“这种聚合是什么?”他自己的答案是:“这可以是言说者自身——他私下反思着应如何来应对某个需小心处理的情形。或者也可以是人类全体,或至少是所有那些有能力和明智的人——我将他们称为‘普泛听众’。”[1]P14

任何语句,无论它构成的是某个科学理论、哲学论证、伦理学或美学的某种评价性立场,或一组关于建构和解读法律的主张,通常是面对某些特定的听众作出的。在法律的语境中,法律共同体或其组成部分就构成了法律论证的听众。但是法律共同体的概念可以多种方式来界定。它即可用来指涉某种规范性理念,也可以用来指涉现实存在的某个共同体。此外,法律共同体可以从广义上界定,即所有服从于同一个法律秩序的个体,也可以从狭义上进行界定,即那些法律地位在某种程度上受到法庭或其他法律官员之司法判决影响的个体。

关于法律、社会、道德或相似议题的论证的框架应用一般和普遍的术语来界定(如果有可能的话),因为鉴于与特定言谈情境相关的偶然因素的影响,一种对话型的、面对面的言谈情境很容易转化为一种对于论证听众的非理性的劝服性立场。相似地,言说者自身的内心独白,比如与自己内在良知的沉默纠结或者说出声来的内在反思,相比于任何面对普泛听众的论证而言,更易于屈从于对言说者的动机进行有利的事后理性化。[2]P40,46-59

依照佩雷尔曼的观点,普泛听众是言说者的一种主观思维构造,借此他用以协调与调整他所提出的论据来使得听众信服,同时也遵守了理性的一般性前提要求。[2]P25佩雷尔曼的普泛听众观念让人联想起于尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)的理想言谈情境的理念,因为两者都是试图将任何形式的操控或曲解排除出理性商谈的领域。作为结果,佩雷尔曼区分了通过理性论证使得普泛听众信服与在某个不同类别的非理性论证的影响并不被排除出去的情境中劝服某个具体听众。[2]P34-40

佩雷尔曼的普泛听众由这样一些文明人组成,他们是言说者试图运用理性论证来赢得赞同的对象。因而,普泛听众并非一种经验现象,而是言说者的一种主观思维构造,据称借此他能够来协调支持手头案件的各个论据。在一篇比较佩雷尔曼与阿尔尼奥关于法律裁判之目标听众观念的论文中,芬兰学者威胡瑞(Antti-Juhani Wihuri)正确地点明了佩雷尔曼普泛听众观念的建构色彩:

对于佩雷尔曼普泛听众概念而言必要的是,它同样也是提出论据之言说者自身的一种建构。普泛听众是什么,这取决于言说者自己的观念。……按照我的解释,构想佩雷尔曼所提出的普泛听众概念的最连贯(即融贯)的方式在于,将它视为一种言说者的建构。虚构的普泛听众,这一观念只是基于言说者以一种普遍有效的方式来进行论辩的意图之上,即,同时赋予论证及其达到的结论以一种普遍性。[3]P363,364-365

威胡瑞对于佩雷尔曼之普泛听众观念的解读十分精确。作为结果,普泛听众是一种受制于言说者主观思维的构造,借此他协调和调整了他所提出的论据的内在理性和论证力,以便使其听众确信其论证的效力,而无论我们处理的是某种科学理论、哲学立场、伦理学观点、美学观念,或是一种关于如何建构与解读法律的主张。[2]P41

对于法律或者其他任何需要竞争的人类探知对象而言,我们不可能完全独立于认识论、逻辑——概念论、方法论或其他方面的约束,因为它们构成了惯行的“事物秩序”,或福柯(Michel Foucault)所说的知识。包含在佩雷尔曼普泛听众观念中的理性概念,与法律的概念一样,是一种与关于共同世界观的社会、语言和文化背景前提交织在一起的慎思实践。因此,并不存在所谓与人类知识和价值信念的社会与文化框架像脱离之普遍有效的人类理性概念。普泛听众(言说者的主观思维构造)所包含的理性,毋宁表达出了一种受约束的理性,它受到多样化的“场景”、框架、环境、语境或对于理由与论证领域之态度的修正。此外,既然普泛听众最终只是一种主观关联的思维构造,那么就不存在通行适合于所有这些多样化的“场景”、框架、环境、语境或言说者构想的论证态度的普遍有效的听众。

在佩雷尔曼的普泛听众观念中,存在着一种固有而不可化解的内在紧张关系,因为它存在于两种构成性要素之间,一种是非主观的普遍性,它为言说者在普遍理性之下所追求;另一种是受制于言说者的主观性,这种理性最终取决于言说者自己的认知能力以及他在构想它们时所受到的语言、文化和社会制约。[2]P43因此,在佩雷尔曼的令人信服的理性论证观念中,纯粹主观导向之理性的唯我论要素与更具普遍性的寻求客观性的理性概念被置于一种永恒而无法解决的紧张关系之中。此外,对于不同类型的商谈情境而言,普泛听众也潜在地大相径庭。特殊的哲学立场的普泛听众可能完全不同于评价某种伦理学或美学论证的普泛听众,也不同于对于文学作品之文学分析的普泛听众,更不同于运用普遍法律渊源来解决如何建构或解读法律这一问题的主张的普泛听众。佩雷尔曼似乎并未对这个普泛听众概念中固有的内在紧张关系过多加以考虑,因为他指出,面对普泛听众的言说者只应受到不受时间影响的、绝对的论据的限制,而这些论据则独立于地域和历史的偶然性。[2]P41

通行的理性概念为不同理念观念的多样性留有空间,②后者取决于言说者所内化的社会、语言和文化视角下的世界观的其他构成性要素,也取决于所涉及的生活领域内的特殊知识兴趣。哲学论证的理想或普泛的听众通常蕴含着一种十分深刻的“本体感”,以及对于哲学传统的熟识,而我们并不能希望这类知识通常能为由法律人、神学家、物理学家或政治学专家所构成的听众所掌握。有合理的理由认为,法律论证的普泛听众已经对法律的制度渊源或社会渊源、以及法律共同体所采纳的法律论证类型深为熟悉。此外,这类法律论证的理想的普泛听众也能够通过参考如下知识来获得关于法律规整与决定之特定对象的相对具体的知识,例如,关于法律决定的权力与责任在官员间的分配、对公民的法律权利与法律义务之有效保护的分配、关于社会稀缺资源之分配的原则等。对于历史学、文学、宗教学或者美学艺术领域的研究专家而言,普泛听众所要求获得的知识类型又十分不同。

此外,即使是科学、哲学、法律分析的商谈领域本身也并非同质,相反,其可以被划分为不同的智识学派、分支、运动或关于待查问题的态度,每个都带有关于世界之“存在”问题的不同理论前提集。忠诚于科学与哲学唯实论基本信条的学者看待世界的方式根本不同于一位接纳了例如现象学基本前提的同行,后者的目标在于获得纯粹的知识;它也不同于语境化的诠释学,后者对于传统和文化上的前理解十分敏感;或者马克思主义的法律和社会观念,其中经济法则相较于其他位于社会意识形态层面结构上的现象具有优先地位。对于法律现实主义者而言,法律是一种社会事实,它通过法院或其他官员的决定得以存在。如果我们赞同法律现象学的观点,那么法律就被构想为一种自明、先验的现象;如果采纳的是法律诠释学,那么法律就是一种以传统为根基的语言现象;而假如马克思主义关于法律与社会的观念受到青睐的话,那么法律就被认为是一种对于作为基础之经济法则的意识形态层面的反思。

因此,无论是美国法律现实主义或斯堪的纳维亚法律唯实论、法律现象学、法律诠释学的拥护者,或者是马克思主义的法律与社会观念,它们中的每一个都以完全不同的术语来界定法律的观念与普遍听众的观念。同样,法律实证主义的代表看待法律与法律论证之标准的方式完全不同于自然法哲学传统所采纳的观点。在西方知识论的传统下,对于佩雷尔曼普泛听众观念之各种解读,以及随之带来的关于有效论证的高度差别化的条件,其共同之处只是在于对某些用来影响论证听众之不正当手段的责难与排除,例如诉诸于毫无根据的偏见、在论证时运用威胁或其他强迫手段、有意散布谣言和扭曲信息、诉诸于言说者形式上的权威性,或者通过非理性手段对听众的其他类型的操控,正如哈贝马斯将它们作为理想言谈情境的先决条件时所指出的那样。[4]但是,什么才可以算作是法律论证中面对普泛听众时的一个正当举措,这很大程度上依然取决于言说者所采纳的特定理性观念,以及言说者所构想出来的作为目标的普泛听众所采纳的世界观条件。

二、立场I:价值认知主义?

就法律论证的听众这一概念而言,阿尔尼奥曾提出过这样一个法教义学上的调整性原则:

法教义学应当试图得出这样的法律解释,它们在一个进行理性推理的法律共同体中可用来确保获得多数人的支持。[5]P227

阿尔尼奥关于法律推理中理性的概念是通过两个标准来界定的:一个是法律的可预测性,它导控着法律裁断的程序;另一个是内容上的可接受性,它涉及法律裁断的结论。[5]P185但是,法律共同体和法律论证中的关键概念——理性,其确切指的究竟是什么?

阿尔尼奥的法律论证理论和法律听众的概念建立在佩雷尔曼新修辞学理念和其所包含的理想或普泛听众的观念之上的。他将其法律论证理论基于一系列理论前提之上,后者包括:哈贝马斯关于理想言谈情境的观念以及佩雷尔曼普泛听众的观念;阿列克西基于哈贝马斯的沟通理性所提出的法律商谈的理性规则;约翰·罗尔斯(John Rawls)的无知之幕理论。此外,阿尔尼奥的法律理论也拥护佩策尼克法律渊源的三分模式,当然也在适合于芬兰法律体系的基础上做了调整。

然而,将罗尔斯的无知之幕引入法官的法律裁断这一新语境会产生困难。在罗尔斯的正义论中,无知之幕被作为一种构架原初境况的概念工具,后者被认为在概念上先于达成社会契约的状况。③借由无知之幕,罗尔斯证明了采纳正义的基础性规则以及在一个忠于作为公平的正义这一理念的社会的制度性安排的正当性。在原初境况中,社会契约双方并不被认为具备任何关于其自身社会地位或财富的知识,因而他们也不具有任何值得辩护的特殊利益。他们所拥有的所有知识只是有关人类本性以及社会资源普遍匮乏这一一般性知识。[6]P137-138

罗尔斯认为,社会契约(其中社会正义的基础性原则与社会制度安排通过理性论证来设定)的会谈双方会就一系列原则达成一致,这些原则的大意是,每个参与者都被赋予最广泛的个人自由,这种自由与他人所享有的同样广泛的自由相一致。对社会稀缺资源的分配将依照这样一个原则来进行:社会中所有的职位和空缺向所有人都开放,只要他们符合为相关工作或职位所要求的特殊标准。社会的不平等是不正当的,除非能援引罗尔斯所称的差异原则。据此,改善社会优势成员之地位的做法只有在同时改善社会劣势成员地位的条件下才被允许。

将无知之幕剥离其最初的签订社会契约这一哲学语境,并置于裁判司法判决这一新的语境之中(就如阿尔尼奥所做的那样),背景就发生了剧烈变迁,后者完全不同于罗尔斯的那种在概念上先于锁定社会制度结构与采纳社会正义原则的白板式境况。作为裁判者,法官被置于一种做出决定的境况之中,在其中社会的制度结构与社会正义的一般性原则已经在立法以及/或者先例中得到了抽象的设定,而法官的任务在于为手头的特定案件界定它们的具体内容。因此,罗尔斯的无知之幕无法延伸至法官法律裁判的情形——如果我们没有扭曲罗尔斯的哲学内涵的话。法庭是一种制度性事实,其存在必须以关于法庭组织、司法程序和总体法秩序的一系列规则作为先存条件。因而无知之幕的观念不能作为引导法官法律裁判的框架的一部分,除非是在这样一种微不足道的意义上:司法正义的多样化不应关注案件当事人的主体色彩,而只能关注他们所提出的论据。

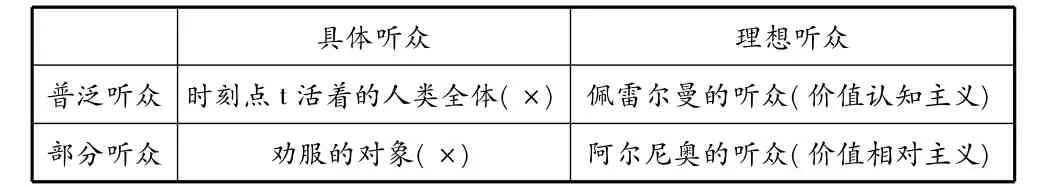

阿尔尼奥借助佩雷尔曼的普泛听众观念来界定关于如何建构和解读法律主张所指向的听众:普泛听众由这样一些文明人组成,他们善于使用理由。这是一类理想听众,因为无人能设想出这样的普泛听众,其间其每个成员事实上都能在相关争论中拥有一席之地。[7]P279阿尔尼奥进一步作了两种区分,即具体听众与理想听众,普泛听众与部分听众。[5]P221-225从佩雷尔曼新修辞学的角度来看,理想听众与普泛听众、具体听众与部分听众间的区别则不是那么清晰。此外,阿尔尼奥认为佩雷尔曼在定义普泛听众的概念时,秉持的是一种价值认知主义和价值客观主义的立场。他指出:

佩雷尔曼普泛听众观念的重要之处在于,其中的价值判断包含着客观性。佩雷尔曼作出了这样一个假设,即,只有当所有(理性的)人都能接受时,一个价值判断才得到了理性的证立。如果价值判断成功地得到了普泛听众的赞同,那么它就获得了理性的证立,这很类似于涉及经验现实的命题。……如果我们认同这样一种观念:在普泛听众中,价值判断可以这样一种方式借由理性裁断得以证立,即,听众最终会就此达成一致,那么我们最终就支持了一种关于价值的认知主义理论。如我所说的,佩雷尔曼的专著似乎暗示着这种可能性。这意味着,通过(对分歧对象的)知识的增长,两种原本有分歧的立场(为普泛听众的两方不同成员所支持)可以达成一致。[7]P279,282

然而,阿尔尼奥对于佩雷尔曼的解读未必正确,因为佩雷尔曼的普泛听众概念并不需要与所谓的价值认知主义或价值客观主义保持一致。按照阿尔尼奥的观点,具体听众既可以是普遍的,也可以是部分的。具体的普泛听众包含着所有在时刻点t活着的人类。这样一个范畴显然不适用于法律论证,因为坚守一系列共同普遍价值的具体听众这样一种观念无疑是高度不切实际的。具体的部分听众包括一些数量有限的听者,例如某次大学讲座的参加者、法庭的陪审团,或者议会中某个立法委员会的成员(关于立法草案的论证在他们之间进行)。在这样一种情形中,言说者所提出的关于法律解释的说明,从听众的立场看来,或者是可接受的、或者是不可接受的,而使用操控、强迫或其他非理性的论证并没有被作为影响听众的不当手段而被排除掉。对于阿尔尼奥而言,这样一种论证观念是不可接受的,因为它没有尊重对公民进行法律保护的正当期待。

理想听众同样既可以是普遍的,也可以是部分的。理想的普泛听众包括所有能够参加理性论证的文明人。阿尔尼奥认为,佩雷尔曼提出的正是这种普泛听众的观念。正如前文所说,阿尔尼奥主张佩雷尔曼在法律论证中秉持着价值认知主义的立场,而阿尔尼奥自己则选取了一种对于价值的相对主义观念。因而阿尔尼奥的模式不能确保在理想听众中获得一种终极价值共识,即使通过充分的论证交替同样如此。理想的部分听众包括这样一些人,他们一方面忠实于理性商谈的规则,另一方面共享着前者所包含的共同生活形式([form of life]这一术语是在维特根斯坦[Wittgenstein]的意义上使用的)和价值。理想的部分听众的成员们分享着一系列受制于某种生活形式的共同价值,他们无需作出普遍价值和终极共识(阿尔尼奥将其归于佩雷尔曼的论证观念)的假定。[7]P282-283为了更清晰地展现出这四种立场,我们可以绘表如下:

具体听众 理想听众普泛听众 时刻点t活着的人类全体(×) 佩雷尔曼的听众(价值认知主义)部分听众 劝服的对象(×) 阿尔尼奥的听众(价值相对主义)

但其实(理想的)普泛听众与具体(的部分)听众间的区分就足以应对我们的目的了。普泛听众永远是理想的听众,如果它在建构性和主观指向的意义上来被界定(正如佩雷尔曼和威胡瑞所提出的),而不是在阿尔尼奥所指明的客观主义的意义上来界定的话。因此,终极价值共识与约束解释的意义的假设可以用一种更加宽容的普泛听众观念来松解。如果普泛听众在佩雷尔曼自己所提出的意义上来界定,即一种被当做言说者头脑中用作论证指引的主观思维构造,[2]P25-30那么理想的普泛听众与具体的普泛听众之间的区分就被模糊和瓦解了,因为它不外乎是言说者的一种主观思维构造,普泛听众的概念界限是由言说者自身借助于通行关于理性的社会—文化观念来界定的。另一方面,由于具体听众必然同样也是部分听众,那就没有必要来区分具体听众和部分听众。

阿尔尼奥关于佩雷尔曼新修辞学中价值客观主义或价值认知主义的论证在后者有关此一问题的著述中并不能找到足够的支持。事实上,这样一种观念与亚里士多德修辞学的基本哲学前提与意图是相对立的。亚里士多德的修辞学理念符合这样一类前提及基于它的推断,根据定义它们是非真非假的,而不像形式逻辑和数学上的恒真命题与分析真那般,例如“a=a”或者“((a→b)& (b→c))– > (a→c)”。相似地,亚里士多德的修辞学主张既不同于直觉主义哲学中那种不证自明而有效的直觉式和先验式的真,例如笛卡尔(Descartes)的“我思故我在”(cogito,ergo sum.)这个著名推理;也不同于哲学现象学或理性主义自然法哲学中不证自明的逻辑—概念必要性。④此外,新修辞学的领域并不涵盖维也纳学派(Wiener Kreis)所主张的那种观察语句或实验语句,后者的真值取决于依据自然科学的经验或试验方法来进行的证实或证伪。

亚里士多德修辞学及其后来的佩雷尔曼式的变种毋宁涉及的是这样一类推理,其前提和结论并不被认为(必然)是真或假的,而只是被言说者所面对的听众或多或少判断为充分、合理或可接受的。不同于逻辑演绎以及对哲学推理中前提之真值存储的功能,亚里士多德的论题学与修辞学、佩雷尔曼的新修辞学以及基于这类前提的法律论证理论分析的对象都是实践推理与道德、政治、法律、实践哲学中共享的观念、判断与意见。[8]P255在修辞学领域中,我们处理的是以一种多少似真的方式从正反两面进行争辩的信念与主张,它们用以使目标听众信服,而不论涉及的是一系列关涉如何建构和解读法律的语句,是对道德哲学中善、权利和正义的界定,是人文科学中历史、文学或美学研究中的价值判断,还是在社会研究中对社会情境中某些社会惯习与礼仪规则的解释。在关于什么是法律或道德上正确或接受之事的商谈中,严格的形式逻辑规则必须为一种更加灵活的论证观念让步。

亚里士多德与佩雷尔曼的修辞学观念代表着一种典型的辩论技艺,即一种解决双方间合理分歧和不能被形式化为逻辑三段论的争议(这是由于在定义上前提极其得出的推理结论具有不确定性)的技艺。事实上,假如面对普泛听众的论证与商讨的过程最终导向了对所涉社会价值的共识,那么即便司法商讨和法律论证的过程也将最终得出一种关于有待检视之问题的支持性共识。那么理想或普泛听众就成为了朝向共识的法律客观性的最终指引。不幸的是,阿尔尼奥通过将意义聚合式的价值客观主义与价值认知主义特征归于佩雷尔曼之普泛听众观念的做法,会产生这样的副作用:它将亚里士多德的论证理念(相对不确定性与合理分歧)转化为一种基于前提所包含之价值的绝对确定性的理念,因为在经过普泛听众面前的一轮全面论证之后,我们最终能拥有一种对于所含价值及法律推理结论的支持性共识。某个法律争议之参与者间最初的分歧将通过这种普泛听众面前共识导向之推理的内在动态变化而得以揭示,因此将最初的分歧转变为最终的价值一致与共识。因此就不存在辩证论证的逻辑空间,也就不存在最终的商讨结论具有不确定性和分歧的可能,然而这一点却正是亚里士多德修辞学的显著特征。

逻辑与数学的恒真或分析真、笛卡尔我思故我在的先验真及理性主义哲学的其他不证自明的真、现象学哲学的逻辑—概念与形而上学前提,以及自然法哲学中涉及人类本性与人类社会的同等不证自明的真,都宣称避免了亚里士多德式的理念,即使得实践推理的观念、信念与判断屈从于辩证式的论证,因为后者并不能得出有关问题的确凿无疑的知识。形式上有效的演绎逻辑不需要那种为亚里士多德或佩雷尔曼的修辞学所珍视的不精确推理:

很明显的东西同时必然是真的东西,这是可以随即得到认可的。一个明显的命题无需被证明,因为这种证明就在于将某个不明显的结论从一系列自身明显的前提中必然地演绎推导出来。——在这种体系中不存在论证的空间。[8]P248

因此,修辞学王国的逻辑领域“位于明证与非理性之间”。[8]P255换言之,它在逻辑—概念上的空间位置一方面受到形式逻辑与数学分析真以及现象学和自然法理论不证自明之真的限定,另一方面受到理由背后非理性的情绪、激情和其他现象的限定。无论在旧修辞学还是在新修辞学中,我们所涉及的不外乎是言说者头脑中所建构出来的普泛听众观念中的充分、可证立的或合理之事,它反映着言说者自己的可以被普遍化而为其面对的听众所接受的理性观念。不同于阿尔尼奥所认为的,佩雷尔曼的普泛听众不会为所谓的价值共识、价值认知主义或价值客观主义的终极聚合效应留有空间,因为它包含了法律论证的不确定性,也因为它向着对于论辩技艺中社会与文化价值的各种解释开放。因而普泛听众经常容忍分歧的、可能引发异议的论据,而非总是鼓励在法律或道德论证中达成支柱性的共识。

三、立场II:真理共识论

在法律论证的元理论上,曾存在着两种不同的理论范式,即同构论或称符合论与融贯论。同构论以维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的早期思想为基础,认为在有意义的语言表达与相应的事实或外在于语言的世界中的事态之间存在着一种同构关系。在法律推理领域中,马肯(Kaarle Makkonen)曾形象地指出,“既定事实与法律规范所描述之事实间的关系类似于一幅图片及其描绘的对象间的关系”。[9]P78-79而融贯论则认为,我们关于世界的所有知识都与我们所认定为真的其他信念和观念的整体紧密关联,因而知识只能建立在通过语言表述的内在融贯的理念、信念、命题或主张的基础上,而个别主张的真值只能借由其与所有其他涉及同一生活领域的命题之间的关系来作出判断。德沃金(Ronald Dworkin)作为对共同体之政治结构与法律学说的最佳建构性解释的法律整全性观念,他关于虚构的超人法官海格里斯的描述,以及对章回小说的隐喻都为法律的融贯论提供了绝佳注脚。[10]

佩雷尔曼的新修辞学为此提供了取代同构论和融贯论的一种高度灵活的替代方案。与融贯论一样,修辞学进路拒绝将某个法律规范的特定事实描述与现实生活中的事实事态间的关系定位为同构关系。它同样也拒绝语境融贯理论,即在融贯主义的前提或作为整全性的法律观点下在法律的制度渊源与社会渊源间所具有的那种融贯性。在这里,作为法律建构或其他类别的实践推理之指引的,是法律解释面对的普泛听众,一种受制于主体的言说者自己的思维构造物。这带有一种实用主义导向的真理共识论的印记。在实用主义考量下,基于原则的法律裁判必须让步于更加切合实际的关于如何建构与解读法律的观念。新修辞学为法律论证的实用主义路径提供了一种标准,⑤即作为言说者主观思维构造的普泛听众,他们对于法律论证的方法和结论是否赞成。这里并没有去追问法律论证的方法和结构是否符合某些实质性的标准和外在实在,也没有去问它们之间及与相关领域的其他论据之间能否形成无逻辑矛盾和价值冲突的链条,而只将可赞成与可接受作为判断的依据。这是一种实用主义导向的理论。

相比于同构论,佩雷尔曼的新修辞学试图在某种程度上获得不那么复杂的世界图景或者说哲学本体论,因为它不需要坚持维特根斯坦式的语言图像理论这一形而上学的先决前提。取而代之的是一系列界定“理想的普泛听众”之特征的理性条件。虽然将真界定为语言与世界的相符可能被认为最好地满足了人类知识真正的哲学标准,但将这种定义转化为可操作的哲学分析工具却会遇到难以估计的理论难题。不去首先获得知识(福柯的意义上)的逻辑—语言范畴——决定“词”与“物”、或者语言范畴与世界现象如何相互联结的事物的认知秩序,我们就无法获得关于世界中事态的知识。[11]逻辑与语言的链条不会放松对我们的控制,无论我们多么强烈地希望获得一条获取关于世界现象之直接知识的捷径,获得不被可能扭曲世界的人类语言与通行知识之永恒限制这些东西触碰的知识。当我们通过理想普泛听众的赞成或不赞成来界定真的概念时,关于世界的形而上学前提就被松动了,而一种关于人类知识的更以共同体为基础的理念被采纳了。这样做的代价就是我们需要采用普泛听众这种建构出来的、游移不定的理性条件,而商谈理性的恰当观念则可能变得更加多样化,往往取决于言说者特定的世界观与论证的语境。与同构论不同,融贯论与新修辞学都能涵盖法律裁判中的疑难案件(事实与法律无法对应)。在疑难案件中,法官面临的是要对不那么清晰的规则进行解释,或者对法律原则进行权衡,即语义模糊和未被法律规制的情形。但假如普泛听众被像佩雷尔曼那样界定为一种言说者的主观思维构造物,它能为论证所给出的或许不外乎是一种高度主体关联的、虚构或假定性的指引。如果这样,佩雷尔曼对法律或道德论证的终极指引就与德沃金的超人法官海格里斯的观念相近,后者在法律建构和解释中无所不能,这确保能获得法律整全性。佩雷尔曼理性论证观念的缺陷恰恰与普泛听众的观念有关。如何能够在将普泛听众界定为言说者精神构造物来作为法律商讨之理性条件的同时,又避免这种论证的唯我论观念呢?因此,佩雷尔曼的法律论证理论在根本上与德沃金的法律整全性理论具有共同的弱点:假如普泛听众不外乎是言说者的思维构造,我们如何能确知法律建构和解释的结果确实与关于法律正义的通行观念相符?在德沃金的理论中,虚构的超人法官海格里斯的唯我论法律裁判不受任何外在手段的监控,这对于新修辞学中的普泛听众概念而言同样如此。

当然,将理想的普泛听众之赞成或不赞成作为判断真与知识的标准也具有这样一种良好效果,即将任何完美的融贯论迷信排除出真命题的世界之外,无论这种对(虚构)世界的考量是如何完美地与融贯主义者的标准相匹配。在论据之间形成融贯的链条或网状结构是不够的。即使是一种完全基于理由的共识也可能以完全错误的前提为基础。即便是真理共识论也必然拥有某些关于法律建构之对象以及其所包含的制度性或社会性前提的本体观念,以便于这种赞成的呈现(或缺失)能够正确地以法律现象,而非道德、经济或宗教现象为目标。真理共识论自己无法为法律建构提供对象,而关于世界的先定观念则是必需的。此外,融贯论强调从法律之制度和社会渊源中得来的论据间的关系,而新修辞学则给予目标听众对此类推理的反应以优先性。法律融贯理论下的语境融贯论,与新修辞学中普泛听众对于法律解释结果之接受与否,这两种理论完全可以相互借重。支持对法律作特定解读的证立表达出了普泛听众之倾向的一种间接信息,这种特定解读可能是法律整全式的解读,也可能是其他任何用以建构或解读法律的标准。

四、结语

普泛听众的概念在佩雷尔曼的新修辞学理论中承担着论证之正确标准(或者说调整性理念)的作用。作为言说者的一种主观思维构造,它在其客观性倾向与主观性要素之间具有一种固有而不可化解的内在紧张关系,普泛听众的概念包含着法律论证的不确定性和开放性,因此并不代表价值认知主义或价值客观主义的立场,相反位于各种版本的明证和非理性立场之间。同时,它并坚持一种实用主义导向的真理共识论,可以扬弃同构论和融贯性的特点。

当然,完全将关注点放在法律论证之结构能否为普泛听众所接受这一点上也许是一种偏误。因为无论如何,法律论证之结论的论证力无法超越这种论证所采纳的分析框架之前提本身的分量。如果这些前提本身是不充分、不合理与不正当的,那么结论的充分、合理与正当性就很难加以保证。仅仅将如何建构与解读法律的立场基于普泛听众这一主观思维构造之上,就难免受到摩尔(G.E.Moore)开放问题论据的质疑:“你们在法律论证中将正义的标准界定为如此这般,可是,那就是正义吗?”[12]P7因此,对这些前提之合理性与正当性的检验,需要在普泛听众的概念之外来求得。而对前提寻求之技术以及将这种前提运用于法律证立的理论,恰恰落入了论题学的范围。⑥从这个意义上讲,论题学与修辞学或许是互补性的。

注释:

① 要注意的是,新修辞学并非以佩雷尔曼为开端,其发轫始自20世纪20年代的美国。同时,它包含着三种进路:一是心理学导向的修辞学,二是论证理论导向的修辞学,三是语言—符号学导向的修辞学(Gert Ueding,Moderne Rhetorik,München:Verlag C.H.Beck 2000,p.99.)。佩雷尔曼的新修辞学属于论证理论进路的代表(a.a.O.,p.103.)。本文的分析对象仅限于这种进路的基本立场。虽然佩雷尔曼的理论并非这种进路之新修辞学理论的唯一代表,但他无疑是这一进路的奠基者。

② 罗尔斯为此提供了一个例子:“必须区分对作为某种待运用和实施之规则体系的实践进行的证立和对位于这些规则之下的特殊行动的证立;功利主义论据适合于实践问题,而报复论据适合于将特殊规则适用于特殊案件之中。”Rawls,“Two Concepts of Rules”(1955),in Collected Papers,edited by Samuel Freeman,Cambridge,MA,and London:Harvard University Press,1999,pp.20-46.

③ 有趣的是,约翰·塞尔(John Searle)认为,假如社会中存在语言,那么言说者就必然已经达成了一个社会契约(在这个术语的某种意义上使用)。这个社会契约的大意是,不可能存在前合同的原初境况,在其中语言被用作沟通的手段。“……拥有语言就相当于拥有一种丰富是制度结构。作出陈述与允诺就如同财产或婚姻那般,是人类的制度。……假如‘自然状态’的意思是指一种人类与其他动物一般生活在其中而没有任何制度结构的状态,那么对于使用语言的人类而言就不存在自然状态这回事。”参见John Searle,Making the Social World,Oxford:Oxford U-niversity Press,2010,p.134.

④ 关于自然法哲学不证自明的真,参见Finnis,Natural Law and Natural Rights,Oxford:Oxford University Press 1988,pp.64~65:“知识之善是不证自明的,明显的。它无法被证明,同时也不需要被证明。”

⑤ 实用主义的其他几种典型路径还包括哲学上的惯习主义、社会学上的后果主义、激进决断论等。

⑥ 关于论题学任务的界定,参见[德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第25页。

[1]Chaim Perelman.The Realm of Rhetoric[M].Notre Dame and London:University of Notre Dame Press,1982.

[2]Chaim Perelman und Olbrechts-Tyteca.Die neue Rhetorik:eine Abhandlung über das Argumentieren [M].hg.v.Josef Kopperschmidt,ü bers.von Freyr R.Varwig.Stuttgart:Frommann-Holzboog,2004.

[3]Wihuri.Das Auditorium und das Konzept der Argumentation[J].Oikeustiede – Jurisprudentia XXIII,1990.

[4]Jürgen Habermas.Theorie des kommunikativen Handelns(Bd.1)[M].Frankfurt am Main:Suhrkamp,1988.

[5]Aulis Aarnio.The Rational as Reasonable[M].Dordrecht:D.Reidel Publishing Company,1987.

[6]John Searle.Making the Social World[M].Oxford:Oxford University Press,2010.

[7]Aulis Aarnio.Theorie der Gesetzesinterpretation [M].Helsinki:Werner Söderström Osakeyhtiö,1988.

[8]Chaim Perelman.A philosophical theory of argumentation [A].in rhetoric [C].edited by Chaïm Perelman.Bruxelles:Éditions de l’Université de Bruxelles,1989.

[9]Kaarle Makkonen.Zur Problematik der juridischen Entscheidung[M].Turku:Annales Universitatis Turkuensis,1965.

[10]Ronald Dworkin.Law’s Empire,Cambridge[M].Mass.:Belknap Press,1986.

[11][法]米歇尔·福柯.词与物——人文知识考古学[M].莫伟民译.上海:三联书店,2001.

[12]G.E.Moore.Principia Ethica(revised edition)[M].T.Baldwin(ed.).Cambridge:Cambridge University Press,1993.