江苏省城市居民国内旅游需求模式研究*

2013-06-28韩春鲜

韩春鲜

(扬州大学旅游烹饪学院旅游管理系,江苏扬州225127)

江苏省城市居民国内旅游需求模式研究*

韩春鲜

(扬州大学旅游烹饪学院旅游管理系,江苏扬州225127)

以居民唤醒域中目的地的空间分布特征、形象认知属性及其评价为研究对象,在问卷调研基础上,分别从长假和短假行为角度,分析江苏省居民国内旅游需求的空间模式。研究结果显示:长假目的地选择有省域、城市和风景区3类,唤醒域以1~2个目的地为主,分布以西部原生态地域为主,其次是东部海滨地域和国际化都市。居民偏好的省域和景区旅游形象是原生态自然风光、或兼有民俗文化特征、探险和刺激、能够参与运动项目及美食品尝等特征的自然风光区,偏好的城市旅游形象是有文化、能体验购物和有海滨属性特征,部分兼有美食特征。短假唤醒域主要由1个城市或景区目的地构成,且以江苏省内和周边上海、浙江、安徽、山东的城市和景区为主,偏好的旅游形象为园林特色、娱乐或休闲特色、历史或现代文化特色、环境优美和美食特色等,对周边海滨城市形象、以及可以体验登山运动的风景名山也比较偏好。

旅游形象;旅游需求;空间模式;城市居民;江苏

引言

旅游决策是从需求意识(awareness)开始,通过评价产品作出最终决策的一系列过程,这个过程受产品替代性和属性的影响[1]。客体各个属性的总和是形象认知的来源[2],有相似属性的目的地之间可以相互替代。学者研究认为,目的地质量、形象、价值认知在旅游者评估和选择目的地中有重要的作用,并在形象、质量、价值与满意度、忠诚度之间关系研究方面取得了长足的进步[3-8]。

旅游目的地的地域性,使旅游消费行为更多地表现为一种空间选择行为,流动性的空间模式成为旅游地理学关注的重要领域,国外研究认为,城市居民所选目的地的空间分布呈现出以城市为中心的三大出游圈层带分布特征:一日游出游带、周末出游带、度假出游带[9-10]。国内研究表明,中国城市居民对500km以外目的地选择主要集中在风景名胜区和城市,且集中在东部沿海地区[11-12]。

以上分别是旅游营销学者和旅游地理学者对旅游消费行为研究的相关成果,前者借用产品消费行为相关理论,比较关注主体的心理认知与决策过程分析,忽视了旅游目的地产品的空间性特性;后者以空间距离为变量来解释行为的空间规律性,对主体的行为决策变量关注不足。从发生学角度看,旅游者所选择的目的地空间分布规律是其行为的结果,而目的地形象、价值认知等行为因素则是这种结果产生的主要原因,将两个范式结合起来,能够较合理地解释旅游行为空间性的内部形成机理。其中,唤醒域中目的地的空间分布及其形象价值认知特征,可以反映旅游需求的偏好规律。本研究把目的地唤醒域与形象、价值结合起来,以江苏省城市居民国内旅游的目的地选择行为为研究对象,通过分析其唤醒域目的地的分布特征与形象、价值认知特征,探索居民的需求偏好及其空间模式。

一、旅游行为研究相关理论

(一)旅游目的地选择域及其组成

对目的地选择行为过程研究的代表性成果是Um&Crompton的三阶段目的地筛选理论[13]。该理论认为,旅游目的地决策是从目的地意识域开始,不断筛选形成唤醒域,并从唤醒域中选择目的地出行的过程[1],首先构架意识域(awareness set),是旅游者所知道的目的地集合,也称早期感知组合;其次对大部分旅游目的地的剔除过程,由此形成一个较小的后期备选组合,即唤醒域(evoked set);最后目的地选择阶段,从唤醒域中遴选出最终旅游目的地决策组合。唤醒域被界定为感知机会集合,包括旅游者近期出游所想到的所有目的地。有学者认为唤醒域由3~6个目的地组成[14],也有学者认为以4为标准上下浮动两个,即2~6个目的地[15-16],还有人认为平均2个,上下浮动范围0~4个[1]。

(二)旅游目的地形象认知属性

旅游形象是目的地各属性的集中体现,是个人对目的地环境主动加工认知的结果[17]。由认知形象、情感形象和总体形象组成。其中认知形象指游客所认知的旅游地属性束,其维度界定一直不统一。如划分成吸引力、舒适度、货币价值、宜人的气候几个维度[18],社会机会与吸引力、自然与文化、住宿与交通、基础建设、食物及友善的人、实质环境及休闲活动、夜间娱乐[19],舒适/风景、兴趣/冒险、自然景色、旅游设施、度假区气氛、文化距离、费用低廉、没有语言障碍[20],自然、历史、文化、人造设施[21],自然与文化资源、一般的游客休闲建设、气氛、社会环境、阳光与沙滩[17],温度、GDP、海岸线、人口密度、距离[22],等等[23-26]。

可以看出,旅游目的地形象测度属性涉及的范围比较广泛,但总体上可以归为自然因素和社会文化因素两类。由此,旅游形象即是旅游者对目的地自然属性和人文属性认知评价的呈现形式。根据Lancaster产品属性消费理论[27],人们选择效用最大不是在产品束中选择,而是在产品所具有的属性(/特征)束中选择。所以,目的地形象是其选择目的地的关键因素。从发生学角度分析江苏省居民国内长假和短假唤醒域中目的地形象的认知问题,有助于探索旅游目的地选择行为模式。

二、研究方法、数据来源与样本基本情况

(一)研究方法与数据来源

形象测量方法基本上可以分为“结构法”和“非结构法”两类[28],前者问卷通过设置一系列形象因子,通过游客选择的方式获得目的地形象;后者一般采用开放式问卷,对游客回答的形象认知进行归纳,最终得出旅游目的地形象。显然,前者受问卷设置者的形象因子认知限制较多,相对而言,后者更能反映游客主观认知结果。本研究采用非结构法获取样本数据,问卷内容包括样本人口社会学统计方面的基本情况和长假(7~14天)居民出游目的地意向及形象、价值认知两部分。2012年2月扬州大学旅游烹饪学院5名2008级本科生分别在苏州、南京、无锡、扬州、徐州进行市民问卷调研,共发放问卷300份,收回256份,有效问卷231份。利用SPSS15软件进行分析。

(二)样本的基本情况

样本的信度根据克朗巴哈系数(Cronabach,α)判断,本研究认知量表的克朗巴哈系数α=0.851。一般研究认为克朗巴哈系数α值至少需要在0.7以上才算具有一致性,因此可以认定该量表的信度较高,量表的指标基本能反映要测量的概念。

调研样本的常住地包括南京、苏州、无锡、常州、淮安、扬州、连云港、泰州、镇江、徐州等地,年龄与性别结构合理,其中24岁以下占29.1%,25~44岁占37.3%,45~64岁占29.8%,64岁以上只占3.8%。男性占56.4%,女性占43.6%。职业构成比较分散,其中,专业技术人员(21.65%)、商贸人员(15.53%)、服务员和推销员(10.93%)、学生(10.24%)、公务员(9.73%)和技术工人(8.89%)所占比重略多,家庭主妇、农民、退休人员和军人占比重均不足5%,其他人员占8.66%。文化水平以大专和大学本科为主,分别占44.16%和30.3%,高中及以下占21.65%,硕士及其以上占3.9%。从调研样本分布看,其旅游选择行为可以代表江苏省城市居民行为。

三、江苏省城市居民国内出游的目的地选择行为

(一)唤醒域中的旅游目的地构成及其特征

1.长假唤醒域目的地构成与分布特征

长假出游意向问卷问题是“如果现在有7~14天的假期,您打算去的国内景点或城市是:”,属于开放式问卷。居民所填写的目的地有省域、城市和景区/点3种类型,被选择的旅游目的地代表了目前江苏城市居民唤醒域构成。36.5%居民选1个目的地, 38.5%的选2个,13.5%选3个,8.9%选4个,选5个的仅占3.2%,可见江苏省城市居民长假出游的目的地唤醒域由1~5个目的地构成,但以1~2个目的地为主。

省域旅游目的地选择频次从高到低排序依次是:云南、西藏、海南、内蒙古、新疆、四川、甘肃等(图1)。这些被选目的地的共同特点是:距离江苏省比较远,位于靠近中国大陆边缘地带,以山地、高原、盆地地形为主,少数民族集聚,经济欠发达。在描述这些省域目的地的旅游吸引力时,对云南有52%的人提到大理、丽江、西双版纳等次级旅游目的地,37%能够提及四川九寨沟、乐山大佛,对西藏仅一人提到布达拉宫,但对海南、内蒙古、新疆、甘肃几乎没有人提到省域内次级目的地名称。可见,江苏城市居民对云南和四川省内旅游吸引物认知比较清晰,对其他省域呈整体认知特征,对其次级目的地认知不清晰。

图1 江苏省城市居民长假唤醒域中省域目的地分布

旅游城市被选频次从高到低依次是(图2):北京、青岛、丽江、香港、桂林、哈尔滨、杭州、西安、上海、厦门、三亚、大理、大连、成都等,均是位于东部和西部地区的城市,缺少中部地区的城市。除了省域和城市旅游目的地外,居民还选择了九寨沟、黄山、泰山和西双版纳4个自然风景旅游区(见图3)。

图2 江苏省城市居民长假唤醒域中城市目的地分布

图3 江苏省城市居民长假唤醒域中景区分布

2.短假唤醒域目的地构成及其分布特征

采用开放式问卷由被调研者自由填写2~3天短假期的出游打算选择的目的地。被调研者所填写的目的地分旅游城市和景点/景区两类(图4,图5)。短假目的地选择以1个目的地为主,占63.8%,其余25%居民选2个目的地,8.2%选3个,3%选4个。可见,江苏省城市居民短假唤醒域由1~4个目的地构成,但以1个目的地为主,这其中包括重访意向的目的地,如首选目的地中60%的旅游者属于再访者。

图4 短假期江苏居民城市唤醒域

图5 短假期江苏省居民景区唤醒域

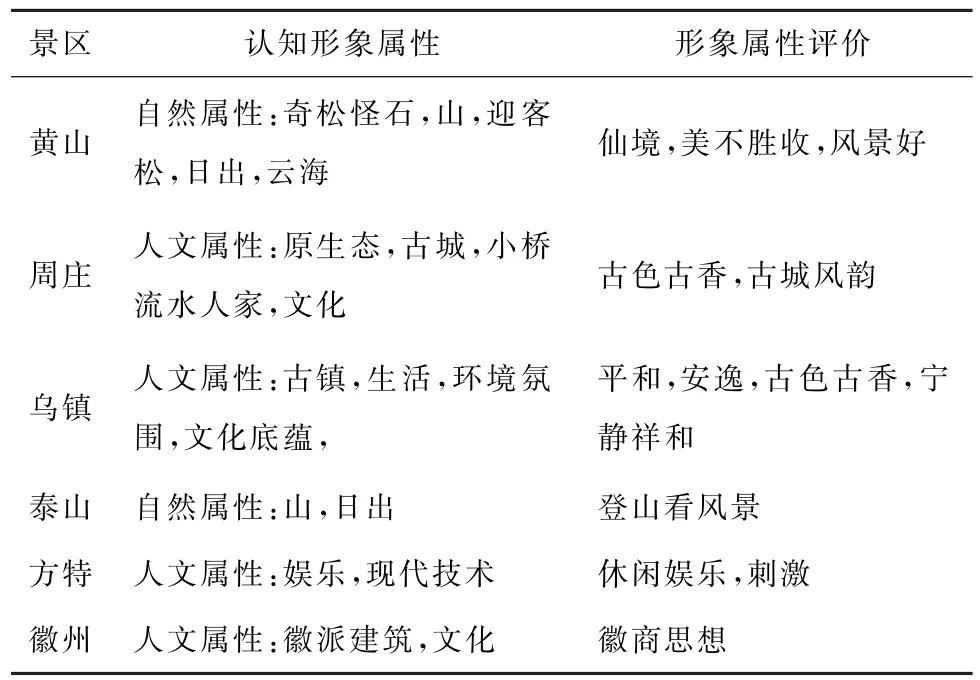

旅游城市选择频次从高到低依次是苏州、扬州、上海、南京、杭州、常州、镇江、无锡、绍兴,以及周边的青岛、连云港和马鞍山;景区选择主要有黄山、周庄、乌镇、泰山、芜湖方特和安徽徽州。可以看出,短假期内江苏居民唤醒域中城市目的地分布主要集中在长三角,以江苏、上海和浙江的旅游城市为主,包括周边山东省的青岛和安徽省的马鞍山等城市,大致可归为园林城市、大都市、海滨城市、特色文化城市四类;其次是具体景区(图5),选择频次明显低于旅游城市,分名山(黄山、泰山)、水乡小镇(周庄、乌镇)、文化景区(安徽徽州)和游乐场(芜湖方特)三类。居民在短假和长假都选择了黄山和泰山两个景点。

在城市目的地唤醒域中,居民对长假只提到北京、厦门和三亚的景点,其他城市都未提及次级景点,但对短假大部分都提及了城市内具体的景点。可见,江苏省城市居民对长假目的地的旅游吸引物认知度明显低于短假目的地。这主要是因为长假中城市目的地主要位于江苏省外,短假目的地主要集中在江苏省内,认知行为符合环境行为学关于环境认知的研究结果,即对常住地周围环境认知度明显高于远距离环境的认知。

(二)唤醒域中各旅游目的地的形象认知特征

1.长假目的地的形象属性认知

从形象描述属性涉及的关键词看,长假省域目的地的旅游形象认知包括气候、山地、草原、冰雪、荒漠、沙滩、海洋等自然属性因子和民族文化、古代风韵、佛教文化、饮食等人文属性因子。如云南“气候,雪山,原生态,自然景观,古代风韵,民族文化/民族风情/白族,城市”,西藏“自然,青山绿水,蓝天白云,环境,世界屋脊,离天近,异族风情/民俗风情,佛教/宗教”。其他如海南的海滨、沙滩,内蒙的草原,新疆的大漠,四川的山体(见表1)。

表1 江苏城市居民长假省域唤醒域目的地形象认知

以上省域目的地属性内容可以归为4类:第一是原生态的自然环境和古朴的民俗风情目的地,属于安静、具有休闲和恢复性功效的目的地,如云南、海南;第二是探索、刺激类目的地,如西藏“冒险、刺激、神秘、净土和释放灵魂的地方”,甘肃“探索激情”;第三是参与运动类目的地,如内蒙古草原的骑马运动,四川爬山运动;第四是有美食品尝内容的目的地,如内蒙和新疆的烤全羊。后三类属性仍叠加在原生态的自然属性基础上,且大部分目的地兼有上述多类属性,如内蒙古兼有自然草原风景、运动和美食特征,四川兼有自然风景和美食特征,西藏兼有自然风景、民俗文化和佛教文化。唤醒域中4个景点/景区形象属性包括第一类和第三类。可见,目的地形象属性与评价映射出江苏城市居民对省域和景区目的地比较偏好原生态自然风光区,或兼有民俗文化特征、探险和刺激特征、能够参与运动项目或美食品尝的自然风光类目的地。

城市旅游目的地的旅游形象属性内容可分为3类(表2):一是根据人文属性认知的城市形象,如北京、香港、杭州、西安、上海和大连,其中北京、西安和杭州主要被认知为历史文化城市,北京还兼有首都文化特征,香港和上海被认知为购物之地和大都市,大连被认知为浪漫之都和有足球氛围的城市。二是主要依据自然属性认知的城市形象,如桂林、厦门、三亚、大理。其中,桂林和大理被认知为自然山水风景城市,厦门和三亚被认知为海滨城市。三是自然和人文属性兼有类城市形象,如青岛、丽江、哈尔滨和成都。其中,青岛旅游形象的自然属性是“海滨城市,大海、海雾”,人文属性为“海鲜、啤酒”。丽江被认知为“自然风景”与“古城/古城风韵,古景,民族文化/风俗”。哈尔滨旅游形象是“北国风光,冰雕,冰雪风光”和“欧式建筑”,成都是“气候温和”,“人文景观多,小吃多”。从属性评价可以看出,居民长假所偏好的是风景秀丽、具有特色文化、能购物、有海滨或美食的城市。

表2 长假城市唤醒域中目的地旅游形象认知

2.短假目的地的形象属性认知

江苏省居民短假城市旅游形象认知以人文属性为主(见表3),包括园林、城市、景点、娱乐、文化、建筑、现代化、饮食、消费、夜景、距离、环境等方面。自然形象属性主要是海滨特色。对这些属性的认知评价大致可分为4类:(1)景观与环境美的城市,如苏州和扬州的园林美,杭州、扬州、无锡和南京的城市干净、环境美,扬州和上海夜景美,青岛和连云港的海滨城市景观;(2)文化特色美,包括历史文化悠久的城市,如苏州、南京、扬州和杭州的历史文化,以及上海等现代化大都市;(3)有娱乐或休闲特色的城市,如苏州乐园,常州恐龙园,扬州的安静悠闲,杭州的休闲之都,马鞍山的休闲泡澡;(4)美食,如扬州、青岛和连云港。

表3 江苏省城市居民短假唤醒域中城市旅游目的地的形象认知

续表3

对5个景区形象属性描述和评价显示出(表4),江苏省城市居民偏好4类形象属性:宁静休闲的水乡小镇,如周庄和乌镇;能做登山运动的名山,如黄山和泰山;特色徽派文化,如安徽黄山徽州区;可以娱乐刺激的娱乐场,如芜湖的方特娱乐城。

表4 江苏省城市居民短假唤醒域中景区目的地的形象认知

综上所述,江苏省城市居民短假需求偏好的目的地是周边具有园林、娱乐或休闲、历史或现代文化、环境优美和美食等属性/特征的城市,对周边海滨城市以及可以开展登山运动的名山也比较偏好。

四、结论

唤醒域中目的地分布特征及其形象价值反映出居民的需求模式。江苏省城市居民的国内长假唤醒域以1~2个目的地为主,包括省区、城市和景点3种目的地。短假唤醒域以1个目的地为主,包括城市和景点两种目的地。唤醒域中目的地空间分布及其形象认知研究结果,反映出江苏省城市居民国内游空间偏好模式特征:

1.长假以西部原生态地域为主,其次是东部海滨地域和国际化都市。偏好距离江苏省比较远、经济欠发达的省域目的地,首先是西南地区的云南、西藏和四川,其次是东部地区的海南,再次是北部内蒙古以及西北地区的新疆、甘肃。偏好具有原生态自然风景属性的旅游地形象,或兼有民俗文化、探险和刺激、运动体验、以及美食品尝等属性的原生态自然风景省域目的地。唤醒域中景区以高级别风景区为主,偏好的旅游形象以自然风光特征为主。

长假偏好的城市集中在东部和西部地区,缺乏中部城市。其旅游形象是有文化内涵、体验购物、海滨等特征,部分兼有美食特征。

2.短假偏好江苏省内和周边上海、浙江、安徽、山东的城市和景区,偏好的旅游形象具有园林、娱乐或休闲、历史或现代文化、环境优美和美食等属性特色,对周边海滨城市形象、以及可以体验登山运动的名山也比较偏好。

致谢∶本研究问卷调研数据由扬州大学旅游烹饪学院旅游管理系07级欧阳达琳、王娇、张春蕾、程理想、张又文帮助调研获得,感谢五位同学的鼎力相助!

参考文献:

[1] Decrop,A.Destination Choice Sets:an Inductive Longitinal Approach [J].Annals of Tourism Research,2009,37(1):93-115.

[2] 周晓虹.现代社会心理学—多维视野中的社会行为研究[M].上海:上海人民出版社,1997:20-21.

[3] Petrick,J.F.,Morais,D.D.,Norman,W.C.An examination of the determinants of entertainment vacationers'intensions to revisit[J].Journal of Travel Research,2001,40(1):41-48.

[4] 白凯,马耀峰,李天顺,孙天宇.西安入境旅游者认知和感知价值与行为意图[J].地理学报,2010,65(2):244-255.

[5] Zabkar,V.,Brencic,M.,Dmitrovic,M.Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level[J]. Tourism Management,2010,31(2):537-546.

[6] Chen,C.F.,Tsai,D.C.How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?[J].Tourism Management,2007,28(3):1115 -1122.

[7] Baloglu,S.,McCleary,K.A Model of Destination Image Formation[J]. Annals of Tourism Research,1999,26(4):868-897.

[8] Gartner,C.M.The meaning and measurement of destination image[J]. Joumal of Tourism Studies,1991,2(2):2-12.

[9] Mercer,D.C.The geography of leisure:A contemporary growth-point [J].Geography,1970,55(3):261-273.

[10] Rajotte,F.The different travel patterns and spatial framework of recreation and tourism[A].Department of Geography,Trent University. Tourism as a Factor in National and Regional Development[C].Peterborough:Trent University,1975:43-52.

[11] 吴必虎,唐俊雅,黄安民,等.中国城市居民旅游目的地选择行为研究[J].地理学报,1997,52(2):97-103.

[12] 吴必虎.上海城市游憩者流动行为研究[J].地理学报,1994,49(2):117 -127.

[13] Um,S.,Crompton,J.L.Attitude determinants in tourism destination choice[J].Annuals of Tourism Research,1990,17(3):432-448.

[14] Hauser,J.,Wernerfelt,B.An evaluation cost model of consideration sets[J].Journal of Consumer Research,1990,16(2):393-408.

[15] Bronner,F.,de Hoog,R.A recipe for mixing decision ingredients[J]. European Research,1985,13(1):109-115.

[16] Perdue,R.,Meng,F.Understanding choice and rejection in destination consideration sets[J].Tourism Analysis,2006,11(6):337-348.

[17] Beerli,A,Martín,J.D.Factors influencing destination image[J].Annals of Tourism Research,2004,31(3):657-681.

[18] Qu,H.,Kim,L.H.,Im,H.H.A model of destination branding:Integrating the concepts of the branding and destination image[J].Tourism Management,2011,32(2):465-476.

[19] Fakeye,P.C.,Cromption,J.L.Image differences between prospective, first-time,and repeat visitors to the lower rio grande Valley[J].Journal of Travel Research,1991,30(2):10-16.

[20] Echtner,C.M.,Ritchie,J.R.The measurement of destination image: An empirical assessment[J].Journal of Travel Research,1993,31(4):3 -13.

[21] Alhemound,A.M.,Armstrong,E.G.Image of tourism attraction in Kuwait[J].Journal of Travel Research,1996,34(4):76-80.

[22] Chi,C.G..,Qu,H.Examining the structural relationships of destination image,tourist satisfaction and destination loyalty:An integrated approach[J].Tourism Management,2008,29(3):624-636.

[23] Castro,C.B.,Armario,E.M.,Ruiz,D.M.The infuence of market heterogeneity on the relationship between a destination`s image and tourists` future behaviour[J].Tourism Management,2007,28(1):175-187.

[24] 毛端谦,张捷,包浩生.基于Lancaster特性理论的旅游目的地选择模式:理论分析与江西省旅游客流的实证研究[J].地理研究,2005,24(6): 992-999.

[25] Kim,S.S.,Ma Kercher,B.,Lee,H.tracking tourism Destination Image Perception[J].Annals of Tourism Research,2009,36(4):715-718.

[26] Lee,G.,Lee,Ch-K.Cross-cultural comparison of the image of Guam perceived by Korean and Japanese leisure travelers:Importance-performance analysis[J].Tourism Management,2009,30(3):922-931

[27] Lancaster,J.K.A new approach to consumer theory[J].Journal of Political Economy,1966,74(2):132-157.

[28] 黄振方,李想,高宇轩.旅游目的地形象的测量与分析[J].南开管理评论,2002(3):69-73.

Research on Domestic Tourism Destination Choice Pattern of City Tourist in Jiangsu Province

Han Chunxian

(School of Tourism and Culinary Science,Tourism Management Department, Yangzhou University,Yangzhou 225127,China)

Urban residents`domestic tourism demand pattern of Jiangsu Province is researched through analyzing the spatial distribution characteristic,cognitive image attributes of destinations in evoked set of long-term holiday and short-term holiday on the base of questionnaire investigation.Researches show that evoked set of long-term holiday of urban residents in Jiangsu are composed of 1~2 destinations.Destinations of long-term holiday evoked set can be divided into three sorts which are provinces,cities and tourist attractions and located in pristine region in west of China mainly and seaside area in east of China,as well as international metropolis.Tourism images of residents`preference are pure natural scenic spots,natural scenic spots with attributes of original folk culture,exploration and stimulate,as well as with functions of participating in sports and gourmet taste.The tourist destination of evoked set in short-term holiday was composed of one city or one tourist attraction,which is located inside and around Jiangsu province such as Shanghai and cities of Zhejiang,Anhui and Shandong Provinces,images of these destinations reflecting that images of garden,entertainment and leisure,historical or modern culture,beautiful environment and taste food features are preferred by residents,images of coastal cities and scenic mountains around are also preferred by residents.

tourism image;tourism demand;special model;urban residents;Jiangsu

F592.7

A

1674-3784(2013)04-0081-07

[责任编辑:连云凯]

*[资助基金]扬州大学创新培育基金

2013-01-03

韩春鲜(1967- ),女,新疆哈密人,扬州大学副教授,博士,研究方向:旅游行为与区域旅游发展。