草莽文人与山东好汉——记陈登科与韩美林

2013-06-28曹致佐

文/曹致佐

陈登科(左)陪同华君武(中)参观韩美林(右)工作室

1978年秋,北影编辑周啸邦来信说,他正在蚌埠与陈登科、鲁彦周、肖马、江琛商讨修改电影文学剧本《柳暗花明》。他告诉我,李凖是前天到的,着手修改长篇小说《黄河东流去》。他还说,陈登科想见你,你有空来一次。其他几位早就相识,唯独没见过陈登科。读他的《活人塘》《淮河边上的儿女》时我还是一个中学生,当《风雷》轰动文坛,我赶紧买了一本。读完就渴盼有朝一日能见到这位大名鼎鼎的工农作家。谁知,他居然被江青点名为“国民党特务”……

在北影创作电影文学剧本《青春似火》时,我经常从各个方面听到有关陈登科的故事:一次战斗中,他杀敌二十几人,从血泊中突出重围;他第一次投稿,“趴”字不会写,就写了个缺4点的“马”……一个连自己名字都不会写的养猪娃,居然成了一名大作家,这无不表明他的人生充满了传奇色彩。眼下,有机会走近这位既令我崇敬又令我好奇的作家,自然难抑兴奋。于是我便去了蚌埠南山宾馆。啸邦和肖马把我介绍给了陈登科,我便以陈老师相称。陈登科听罢连着摇摇手,操着浓重的苏北口音说,以后别叫我老师,就喊老陈。肖马在一旁说,“小曹,在省文联,几十年来,从上到下都叫他老陈。”陈登科说,“大家直呼其名,听起来顺耳。”我疑惑地望了望陈登科,见他四方大脸上浮起慈祥憨诚的笑容。

陈登科真是快人快语,接着便说,“小曹,你是未见其人先闻其声啊!”我不免诚惶诚恐,真切地说,“陈老,我是业余作者,你们都是我老师……”陈登科打断我的话,把我按在沙发上,“话不能这么说,我去北影,耳朵里听到的都是讲你好。啸邦说,你对周总理的感情是真挚的。在丁玲家遇到马烽,讲到安徽的作者,马烽就夸你在北影反四人帮是那么勇敢。听江流讲了你写的小说《主轴》在‘批林批孔’中的不幸遭遇,我就一直说,你们把曹致佐带来见我。今天你来了,我打心眼里高兴。”经他这么一说,我也就不再拘束了。在随后的闲聊中,他问我最近在写什么,我讲写了短篇小说《心灵深处的风暴》,已发表……要吃午饭了,陈登科特意到小卖部买了两瓶高沟大曲。刚打开瓶盖,来了一位不速之客——韩美林。他和肖马是老朋友了。我在北影时和他也有过几次接触,可惜,他送给我的2幅“狐狸”的画,因保管不妥已香消玉殒。

陈登科高兴地问他:“怎么样,工作安排了没有?”韩美林茫然地摇摇头。陈登科追问:“没有安排工作?”韩美林如实相告:“我还是阶级敌人。”陈登科腾地跳了起来,“到现在还没有解放!”韩美林低沉地说,“自从上次你和肖马来过以后,我天天等着平反昭雪……”陈登科听他这么一说,把酒瓶重重地放在桌上。

两个月前,肖马来到南山宾馆与陈登科汇合。整理箱子时,陈登科意外发现了韩美林的两幅画,他赞不绝口,便问作者何许人也。肖马详细讲述了韩美林的悲惨遭遇,这引起了陈登科的极大同情。如今韩美林还处困境之中,陈登科对肖马说,“帮人就要解燃眉之急。”他俩隔天就去了淮南。

韩美林不在家。小屋不到6平方米,只能容下一床一桌。没等多久,韩美林回来了。当他明白了陈登科的来意,喜出望外,久久握住他的手,情绪万分激动。韩美林有一肚子委屈要向陈登科诉说,陈登科没有让他开口,拉着他就走。

到了淮南九龙岗铁路招待所,陈登科安排韩美林与他同住一室。两人倚在硬板床上,一直交谈到凌晨3点多钟。韩美林含着眼泪,把自己在“文革”期间的遭遇,全都讲了出来。

翌日,陈登科直奔市委大院,找到了淮南市委书记丁继哲,向老战友陈述了韩美林的情况,再三强调,这是一个人才,不是什么敌人。并催促尽快给韩美林平反昭雪。丁继哲承诺,只要是冤假错案,一定立即“落实政策”。

陈登科与李凖

2个月过去了,老战友居然讲话不算话!陈登科接连抽了几支烟,再也坐不住了,“将心比心,我在监狱里,哪一天不是在盼望重见光明。” 他拿起酒瓶扬脖咕咕地喝了几口,一挥手,说:“我现在就去淮南。”他还加了一句,“小曹,你也一起去。帮我把酒带上。”

轿车在公路上飞驰。陈登科空口喝了几口酒,加重语气说,“小曹,‘文革’中,我被江青点名诬陷为‘国民党特务’,被关进监狱达5年之多。在酷刑逼供中,我的牙齿几乎被全部打落。剩下两颗因疼痛难忍,我忍着剧痛自己拔掉,用破布蘸着血,在墙上写诗明志:‘强弱在于势,千秋胜负在于理。’1976年万里上任安徽省省委第一书记后,在平反冤假错案上抓的第一案例就是责令释放我并为我恢复名誉。1977年夏天,万里面示我,尽快恢复文联的工作。小曹,我是过来之人,我现在想得最多就是让那些如今还在蒙冤受屈的人,要尽快让他们像人一样站立起来,重获做人的尊严。”

当丁继哲面对瞪大眼睛的陈登科的兴师问罪,愣住了,辩称道,“那天你走后,我就叫秘书找轻工业局查问此事,并督促抓紧结案。”被叫进来的秘书也证实,确有其事。陈登科口气缓和地说,“丁大头,我相信你顾问过此事,问题是韩美林还是被晾着。”

丁继哲叹了一口气,说,“陈老大,我们一个市不能与省文联相比。四人帮倒台了,我们每走一步还是行路难呀!难就难在明明知道下面有许多人阳奉阴违两面三刀,可就是不能立即采取措施。换掉一个两个,那容易,要撤换一大批,一时找谁来顶替……不过,韩美林的平反昭雪,一定马上落实。”陈登科抱拳作揖,“那就先谢了,静候佳音。”说完就告辞。丁继哲说,“这么急走干吗,好久不见,我请你喝酒。咱俩好好聊聊。”“我也想和你碰碰杯,不过我还得赶路。”“什么事急得你风风火火?”陈登科说,“车子是问蚌埠铁路局借的,好借好还嘛。”“我以为有什么大事,这好办,让车子开回去。我按排你住下,我俩掏心掏肺地谈上一宿,明天派车送你。”陈登科若有所思地问,“听你的口气,有不顺心的事?”丁继哲叹了一口气,“怎么说呢,烦心的事没完没了,拨乱反正,说起来容易,做起来难呀。我的性子和你一样,何尝不想大刀阔斧,可是,一路走来磕磕绊绊,使绊子的不仅仅是那些深受四人帮影响的人,还有那些自诩为高举毛泽东思想红旗的人!难啊,行路难!”陈登科原先已迈步走向了门口,听了这话,回过身,说,“老丁,你在这个位子上,看起来很风光,其实受制于许多无形的束缚,这我可以理解。上个月,我陪万里看黄梅戏《女驸马》。戏散了,万里不让我走,拉我到稻香楼,咱俩一谈就谈了一宿。他啊,心里也堵得慌。”听陈登科这么一说,丁继哲便拉住他,急切地问,“他说了什么?”陈登科摇摇头,说,“现在啊,大有大的难处,小有小的麻烦。上面有上面的苦衷,下面有下面的牢骚。”丁继哲催他快说,“陈老大,你别绕弯弯,你今天不给我透透风,休想滑脚溜走。”陈登科哈哈一笑,“看你急的,好,我说完就走。粉碎四人帮后,安徽不揭不批,捂盖子捂了八个月。中央认为安徽的情况已到了火烧眉毛的地步,就任命万里为安徽党政军的一把手。万里到任后,很快就发现,安徽的经济问题比政治问题还严重。他轻车简行,深入到凤阳,在铁路沿线,看到许多农民在扒火车,一问才知道,家中没有吃的,是外出讨饭。一路上,各个路口都有纠察队在堵那些拖儿带女逃荒的人。万里问当地的干部,这种现象说明了什么?地方上父母官说,这儿的农民有外出讨饭的习惯。万里听了气愤地说:说这种话,立场站到哪里去了,是什么感情?我没听说过,讨饭还有什么习惯!我们的农民是勤劳的,是能吃苦的,是要脸面的,我就不相信有粮食吃,有饺子吃,谁还愿意去讨饭!种粮食的农民饿肚子,这说明我们的政策不对头。讲完,万里还对我推心置腹地说,你是放牛娃出身,现在老区、山区农民,住的还是草棚,床上铺的还是芦苇,盖的还是烂棉絮,吃的是田瓜煮成的黑糊糊的饭,有些农民完全没有衣服穿,全家一床被子,一两件衣裤全家轮着穿,谁出门谁穿……真是惨不忍睹。万里饱含热泪地接着说下去:党如果不为人民办事,不解决农民的吃饭问题,那真是丧失良心啊!可是,要在贫穷中杀出一条血路有多难。安徽从上到下,大呼大叫要割资本主义尾巴的还大有人在,大大小小的官还在振振有词地说要坚持毛主席的革命路线,还动不动拿出阶级斗争的理论当作紧箍咒来念……我明明知道,许多人道不同不相为谋,我也有权力把不相为谋的人换了、撒了,可是,我不得不打太极拳……万里苦笑了一下,捏着拳头用力敲了几下桌面,口气坚决地说,其实,干革命,无论在复杂或困难中都需要平衡。只有策略上的平衡,才会有突破。我听出了他的弦外之音,便问,看来你已在运筹帷幄啦!万里仰躺在沙发上,舒展身子,一字一顿地说,伤其十指不如断其一指。他停了停,转换口气问我,你在《风雷》中为农民讲了真话,结果,招来了5年多铁窗生活。我不由感慨万端,说,在‘人民公社万岁’的年代,我讲过违心的话,写过不少假话连篇的文章。《风雷》是我向人民赎罪的产物,书中至多只有三分真话,七分都是假话,官话与废话。万里说,大反右倾吓得有几个人敢讲真话,你能敢讲三分真话也要有足够的勇气。眼下,为了共产党员的良心,为了不饿死人,为了让农民能吃饱饭,我决定搞责任制,要坚决干下去。我一时不解其意,万里看出了我的困惑,便问道,你不是在《风雷》中赞扬农民组织起来编芦苇生产自救吗,为什么要这样写呢?我不假思索地回答:‘农民的日子过不下去了,眼看人民公社在农村行不通,只得自找出路,生产自救。’万里说,过去你在《风雷》中为农民讲话,现在有我在,你就放心地大声地讲出农民的心里话。先给你透个风,很快省委在凤阳会有大动作,到时候你要下去看看。”

陈登科与肖马在商讨电影《柳暗花明》的修改

鲁彦周、陈登科在讨论电影《柳暗花明》的修改方案

丁继哲用手抓抓光脑门,大声说:“我明白了,这就是凤阳小岗村的分田到户,一竿子到底,实行家庭联产责任承包制。有气魄!不过,听说江苏在大唱反调,在两省几十公里的交界处,拉起了无数横幅:‘坚决抵制复辟资本主义的分田到户!’、‘江苏农民日夜想念毛主席!’……老陈,这说明两条路线的斗争还是很激烈啊。”

“那天我也表示了担忧,万里同志说,他已作好了思想准备。为了农民,不能计较个人得失,我死了没关系,后人会替我平反的。”听完万里的一席话,我也很激动,知道他是铁了心了。顿时,我对他为民请命的大无畏气概肃然起敬。后来,我和鲁彦周、肖马、江琛去凤阳生活了几个月,感受了小岗生产队的变化,看了小岗生产队的18个农民在一纸保证书上按下手印和印章,率先实行‘分田包产到户’,保证‘不再向国家伸手要钱要粮’。一纸契约、18颗鲜红的手印和印章,揭开了中国农村改革的序幕。这样,我们就写出了《柳暗花明》,北影已决定拍摄。所以我得赶回去定稿。”

讲完这段住事,陈登科还没等丁继哲回过神来,就大步流星地走了。

在回蚌埠的途中路过一个小镇,陈登科叫司机停车后对我说,小曹,你去帮我买一瓶高沟特曲,如果没有,古井、濉溪大曲也行,再买上一只烧鸡。我很快如数买来。他立即撕下两只鸡腿,给了我和司机。听说我滴酒不沾,他自己边啃鸡脯边开怀畅饮。酒足菜饱,便呼呼大睡,一直睡到蚌埠。

三天后,韩美林喜孜孜地来到南山宾馆,告诉陈登科,丁书记亲自在全市三千人的干部大会上点名批评了淮南陶瓷厂的领导,并宣布解放韩美林。

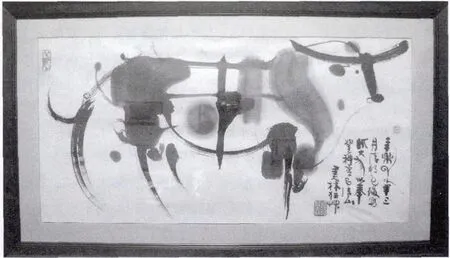

韩美林赠送陈登科的画

韩美林在八十年代有了新的工作室

陈登科大喜过望,格外高兴,便立即打电话给丁继哲,称赞他有大将风度,雷厉风行,并说,我错怪你了,下次见面,当以酒代过。丁继哲说,“陈老大,你别给我灌迷汤,那天你兴师问罪的架势,就像要把我一口吞下去。不过,你这一炮轰得好,你走后我就调来了韩美林的案卷,一看,七窍生烟,什么事都没有,早该解决了,就是拖着不办。既然如此,推不动你们,我就自已宣布。”陈登科惊讶地说,“你真有魄力。”丁继哲风趣地回答,“我是跟军委秘书长罗瑞卿学的。他到云南视察,问到了杨丽坤,一听她还在下面监督劳动,大发雷廷,说,到现在还草菅人命。不行,明天我要见到杨丽坤。陪同的人面有难色,罗长子斩钉截铁地大声说,她明天不但要来,还要穿着军装来见我,这是命令。”

听罢,陈登科精神一振,“老丁,讲得好,真过瘾,看来非常时期就得像罗长子那样披荆斩棘。”丁继哲调侃道,“我是被你逼出来的。”

陈登科为了给韩美林创造一个有利于创作的安静环境,他一方面以文联名义为韩美林请了创作假,另一方面与蚌埠市委书记黄驭联系,希望能给韩美林在南山宾馆安排一个房间。

……

连着几天的所见所闻,尤其是陈登科那股亦狂亦文的侠胆豪情,深深震动了我。刚认识他,从他的举止虽分不清他是老革命、老战士、作家、平民,但几经接触,就会强烈地感受到,他的为人处事,喝酒谈吐和他的小说一样,无不洋溢着豪侠之气!我不禁暗自思忖,如果早些时日找到他,他一定会帮我解困于被诬陷的困境之中。

在陈登科房间书桌正面的墙上贴着一首诗:“我爱陈老大,千锤百炼人,雄奇藏浑厚,磊落见天真,潇洒江边树,淡泊岭上云,何时携书剑,茅屋共结邻。”这是李凖书写后的赠予。在我离开南山宾馆时,我特意抄录下来。告别后,陈登科对我说,昨晚我与王平通了电话,他说市委书记杜维佑找他谈了话,按排他去文联。小曹,王平上任后会把你调到文联的。

1980年6月,我被调到马鞍山市文学艺术界联合会。不久,我上合肥开会,乘便上门拜访陈登科。不巧,他出差在外。他的夫人梁老师热情接待了我。说话间,晓陆(陈登科小儿子)拿着一叠照片兴冲冲地回来了。梁老师看完便递给了我。这是一张在屋内拍的合影,房间不大,像画室,其中还有韩美林。我正要发问,梁老师说,这是老陈陪华君武到韩美林工作室照的。我顺口说道,看来韩美林在淮南的住房已解决了。梁老师说,不,这是在合肥。也许她看出我的疑惑,补充说,他已经调到省文联了,是老陈亲自去淮南给他办理了调动手续。晓陆说,韩美林到了合肥,省文联住房紧张,没地方落脚,就和我同住一个房间。爸爸又打报告又找省直机关,现在总算有了栖身之地。爸爸每次去北京都带着韩美林的画稿,见到老领导、老战友、老朋友就展示给他们看,还一遍又一遍地讲述韩美林的苦难遭遇……华君武被打动了,经爸爸邀请便来了合肥。梁老师说,老陈就是这种脾性,帮人帮到底,送佛送西天。

这次的交谈,不过是一次极其平常的聊聊家常。梁老师和晓陆的所言所语,也不过是随口说说而已,然而,却给了我巨大的震撼。上次我亲眼目睹了陈登科为韩美林的落实政策奔走呼号,这次又听闻他不辞辛劳地为韩美林营造创作空间,他和韩美林非亲非故,他为什么乐行善事,一帮到底?思前想后,我得出了结论:他是出于对人才的爱惜,对艺术的尊重,对人才被摧残的不可遏制的同情。梁老师对我说,“老陈这个人,身上没有复杂的政治细胞,对党,一腔热血;对朋友,友情为重。”由此可见,陈登科至情至性的助人为乐,完全是出于“唯仁者能爱人”的赤子情怀!

为了表示对陈登科感激之情,韩美林曾经画了一头牛角上挺、牛首昂立、弓身欲前行、充满阳刚之气的壮牛赠送给陈登科,并写下落款:“韩美林辛未牛年三月清明已后写此大牛以奉登科吾师法正美林狂草”。

1979年6月,经中国美术家协会主席华君武提议,在副主席吴作人的支持下,在中国美术馆举办了韩美林个人画展。自此,韩美林的动物画崛起于中国画坛并走向世界。

2003年12月12日,在合肥稻香楼北苑,召开了《陈登科文集》首发式暨陈登科作品研讨会。许多著名的作家学者从全国各地赶来,纪念五年前逝世的陈登科。大家纷纷发言,腼怀追思德高望重的安徽文坛的领军人物。

韩美林是站着发言的:“我是个画画的,不是说话的,但非说不可,感情逼着我说。我个人的成长,受陈登科影响很大。看了他的《活人塘》后,很受震动,后结成了忘年交。我俩经历相似,都是穷孩子出身。我12岁参军,在部队吃第一顿饭,吃了9个包子。两人都没有文化,两人都是通讯员。文化大革命中,我落难在淮南,他和鲁彦周、江流、肖马都给过我帮助。我后来认识了文艺界很多人。四人帮倒台后,我不会忘记陈老给我的帮助。现在有人说我是透明刺猬,心灵透亮但是带刺,这是受他的影响。我在文艺界以敢说敢揭闻名,这个胆量是谁给我的,是陈登科。有人说起来是艺术家,其实灵魂不干净,陈老骨头里没有不干净的东西。他是一位呼啸前进、义无反顾的闯将。我是安微出去的,我永远感谢陈老对我的关怀。”说到这里,韩美林掉眼泪了。

如果说韩美林是在苦难中以画画求生,那陈登科就是在拔刀相助中尽显江湖豪情。一个是受尽凌辱却潜心作画不争强于争;一个是为友相争一争到底!安徽文坛,把陈登科比作“草莽书生”,他每每听后即轩眉一笑,以此为荣。苏中写的一幅对联,精准地概栝了陈登科从文盲跻身为作家的人生历程:“泥土中走出,战斗中锻炼,铸就了民魂正气胆;小百姓视角,大作家胸怀,谱写出千古醒世文。”

“山东好汉”,似乎没有一位大家会将如此江湖气的头衔,冠之以自己的名字之前。然而,出生于山东济南的韩美林,却乐意自诩此衔。在他数以百计的画印中,有一方最常用的,上刻四个粗莽大字:“山东好汉”。

“草莽书生”和“山东好汉”,他俩用真情和义气所凝结成的友谊,成了安徽文坛历久弥新、津津乐道的佳话。

猜你喜欢

——银川韩美林艺术馆