政治体制对中日韩生活制度的影响

2013-06-26杨立雄金炳彻

杨立雄 金炳彻

二战结束后,东亚地区先后走上复兴之路,经济取得了高速增长,形成所谓的“东亚模式”(East Asian Model)①Jong H.Park.“The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries”,Journal of Developing Societies 2002,18,p.330;Frank-Jurgen Richter(eds.).The East Asian Development Model:Economic Growth,Institutional Failure and the Aftermath of the Crisis.London:Macmillan Press 2000;Philip Hookon Park.“A Reflection on the East Asian Development Model:Comparison of the South Korean and Taiwanese Experiences”,in Frank-Jurgen Richter(eds.).The East Asian Development Model:Economic Growth,Institutional Failure and the Aftermath of the Crisis.。经济的发展也吸引了社会政策研究者的关注,越来越多的学者注意到东亚社会政策的独特性②Huck-ju Kwon.“Democracy and the Politics of Social Welfare:A Comparative Analysis of Welfare Systems in East Asia”,in Roger Goodman,Gordon White and Huck-ju Kwon(eds.).The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State.London:Routledge 1998,pp.27~74.,并将之称为“东亚社会政策模式”③Huck-ju Kwon.“Beyond European Welfare Regimes:Comparative Perspectives on East Asian Welfare Systems”,Journal of Social Policy1997,26,pp.467–484;Gordon White,Roger Goodman.“Welfare Orientalism and the Search for an East Asian Welfare Model”,in Roger Goodman,Gordon White and Huck-ju Kwon(eds.).The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State,pp.3–24;Roger Goodman,Huck-Ju Kwon,Gordon White.The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State;Ian Holliday.“Productivist Welfare Capitalism:Social Policy in East Asia”,Political Studies 2000,48,pp.706–723;Frederic C.Deyo.“The Political Economy of Social Policy Formation:East Asia’s Newly Industrialized Countries”,in Richard P.Appelbaum and Jeffrey Henderson(eds.).States and Development in the Asian Pacific Rim.Newbury Park CA:Sage 1992,pp.289–290;C.Aspalter.Conservative Welfare State Systems in East Asia.Westport,C.T.:Praeger 2001;C.Aspalter.“Exploring Old and New Shores in Welfare State Theory”,in C.Aspalter(eds.).Discovering the Welfare State in East Asia.Westport,C.T.:Praeger 2002;Christian Aspalter.“The East Asian Welfare Model”,International Journal Social Welfare 2006,15,pp.290~301.。学者们认为,儒家文化是解释东亚社会政策模式形成的关键性因素。确实,中国、日本、韩国同属东亚文化圈,不仅地理位置相近,在文化、历史方面也有深厚渊源,但这种方法存在一个无法绕开的矛盾,即文化是相对固定不变的,而福利制度却在快速变化或者分化。随着工业化和民主化的进程加快,部分东亚国家(如日本)和地区的社会福利支出在持续扩大,甚至超过欧洲部分福利国家。而且,按照艾斯平—安德逊的分类法①Gosta Esping-Andersen.The Three Worlds of Welfare Capitalism.Princeton:Princeton University Press 1990.,自由主义型国家的“剩余性”并不比东亚国家弱,部分南欧国家的保障水平也并不明显高于东亚部分国家和地区,“第三条道路”更强调劳动伦理。很明显,东亚社会政策模式是基于文化的方法(cultural approach)②这种方法以Catherine Jones为典型代表。参见:Catherine Jones.“Hong Kong,Singapore,South Korea and Taiwan:Oikonomic Welfare States”,Government and Opposition 1990,25,pp.446~462;C.Jones.“The Pacific Challenge:Confucian Welfare States”,pp.198~217.而提出来的。学者们从文化的视角总结的东亚社会政策模式基本特点包括:基于儒教文化③K.L.Tang.Social Development in East Asia.Palgrave:Basingstoke,2000;C.Aspalter.Conservative Welfare State Systems in East Asia;C.Aspalter(eds.).Discovering the Welfare State in East Asia;Ian Holliday.“Productivist Welfare Capitalism:Social Policy in East Asia”,pp.706~723;I.Gough.“Welfare Regimes in East Asia and Europe”,paper delivered at the Annual World Bank Conference on Development Economics Europe 2000,Paris,June 27;Roger Goodman,Gordon White and Huck-ju Kwon(eds.).The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State;Huck-ju Kwon.“Beyond European Welfare Regimes:Comparative Perspectives on East Asian Welfare Systems”,pp.467~484.和家庭保障之上形成的“剩余主义”(residual welfare states)④Roger Goodman and Ito Peng.“The East Asian Welfare States:Peripatetic Learning,Adaptive Change,and Nation-Building”,in G.Esping-Andersen(eds.).Welfare States in Transition:National Adaptations in Global Economies.London:Sage Publication 1996.模式;社会政策从属于经济发展⑤Ian Holliday.“Productivist Welfare Capitalism:Social Policy in East Asia”,pp.706~723;K.L.Tang.Social Development in East Asia,p.139.;保障水平低下⑥C.Jones.“The Pacific Challenge:Confucian Welfare States”,in Catherine Jones(eds.).New Perspectives on the Welfare State in Europe.London:Routledge 1993.;强调劳动伦理。随着中国大陆经济的快速发展和国际影响力的增强,东亚研究的重心开始向中国大陆转移,中日韩三个国家社会政策的比较研究日益增多,学术交流也越来越频繁⑦如2005年,中国、日本和韩国的多所大学共同发起“中日韩社会保障论坛”,每年定期在三个国家轮流举办,有关东亚社会政策模式的论文正在逐步增多。,“东亚社会模式”或“儒教福利国家”所包括的范围从日本、韩国、台湾、香港、新加坡扩展至中国大陆。

生活保护制度是社会政策的重要组成部分,通常被称为“最后的社会安全网”,它对缓解贫困者的基本生存起着至关重要的作用。本文试图跳出文化的视角,从政治的视角探讨中国、日本和韩国生活保护制度的产生过程及内容,从而探讨东亚社会政策的不同基础。

一、东亚生活保障制度的建立

第二次世界大战结束后,作为战争的加害者的日本由于长期穷兵黩武而处于极其贫困的状态,作为战争受害者的中国和韩国虽然摆脱了日本的侵害,但战争几乎消耗了国家的所有资源,人们生活极其艰难。三个国家均面临保障公民基本生存的艰巨任务。

(一)日本:外来民主力量的干预

二战结束后,日本失业问题严重,粮食出现短缺,住宅供应不足;当时的大街小巷充满了大量的失业人员及无业游民,社会治安极度恶化。为了缓解当时的穷困状况,稳定社会秩序,1945年12月15日日本颁布《生活穷困者紧急生活救济纲要》,从次年4月开始实施。在此基础上,1946年,日本修改制定了《生活保护法》(旧生活保护法),并于1946年10月开始实施。1950年5月,日本政府对旧生活保护法进行了修改,公布了现行的《生活保护法》(新生活保护法)。

日本旧生活保护法的制定实际上是盟军最高司令部(General Head Quarters,简称GHQ)民主化政策要求的结果。1945年12月8日,当时的GHQ向日本政府发出SCAPIN404《关于救济及福祉计划》备忘录,要求日本政府确立关于社会救济的法律制度。根据这一指示,日本政府在《生活贫困者紧急生活救济纲要》的基础上,对日本的救济法律进行修改。但是,从《生活贫困者紧急生活救济纲要》的性质看,基于按照预算措施进行生活救济的考虑而制定的纲要不过是一种临时的应急措施,很难说是一般意义上的公共扶助制度。而且,这一纲要继承了以往的恩惠救济之观念,未将对生活贫困者的救济作为国家或政府必须履行的责任,有强行要求民间社会救济团体予以协助之嫌。这一立法引起GHQ的不满,并向日本政府发出SCAPIN775《关于社会救济备忘录》,强调了社会救助中的无差别平等原则和国家责任原则,并确立了公私分离原则和必要且充分原则①韩君玲:《日本最低生活保障法研究》,商务印书馆2007年,第19~20页。。SCAPIN775备忘录所阐述的占领当局对于日本建立尊重人权、民主化的生活保护制度的基本观点成为日本战后生活保护制度发展的起点。1946年5月18日,GHQ公众卫生福社局代理课长奈夫向局长萨姆斯提交了一份报告,在此报告中还附加了一份《公共扶助》备忘录。在备忘录中指出公共扶助是“民主政府的措施”,“必须沿着民主主义的基本原则无矛盾地运用”,并禁止国家责任向民间转移。1946年,日本制定《生活保护法》,导入无差别平等原则,确立了国家责任的日本现代社会保障制度。1946年11月,新颁布的日本国宪法写进了以保障生存权为中心的社会权条款。由于当时日本在GHQ的领导下,众议院和参议院均没有能力否定这一议案,使得这一制度得以迅速通过。

经过几年运行后,旧生活保护法在实施过程中产生了诸多问题,如保护基准、民生委员等问题逐渐成为关系到旧生活保护法全面修改的具有制度性的关键问题。在这种情况下,旧生活保护法的修订提到议事日程。在修订的过程中,日本政府认同了GHQ倡导的国家救助的权利性主张,在修订的过程中,日本基于国家责任原理,承认国民享有保护请求权和争讼权。新保护法在国会讨论中,几乎没有出现对救助的权利进行过实质性的争论,这表明日本社会已接受民主化思想,开始朝着民主化社会迈进②韩君玲:《战后日本新生活保护法的特征》,载《华东政法大学学报》2005年第2期。。

表1 日本生活保护法的制定过程

(二)韩国:从“自上而下”到“自下而上”

二战结束,韩国获得独立,但经济面临崩溃,国民日常生活物资极度匮乏。在美军政府时期,韩国继续沿用日本统治时期颁布的朝鲜救护令,以极度限制性和选择性的对象为中心展开,社会救助具有施舍性、应急性等特征。大韩民国成立后,1948年制定的宪法明文规定“因老年、疾病、丧失劳动能力等无法维系正常生活的人有权依法受到国家的保护”,但因为朝鲜战争的爆发,韩国的社会救助仍然只能依据《朝鲜救护令》,以儿童的设施收容保护事业为中心,而且带有很浓的强调利用民间资源的性质。

5·16军事政变掌权的朴正熙政府,将以总统为中心的、强大的中央集权式政治指导力作为背景,采用抑制政策的权威主义国家体制。朴正熙政府为推进国家近代化和福利社会建设提出了政治自主、经济独立和社会融合及稳定的主张。福利首次被韩国为最高统治者作为统治理念所提及。朴正熙政府把“驱除贫困”作为政府的目标,为此开始建立和完善社会保障法律,其中之一是《生活保护法》(1961年)。

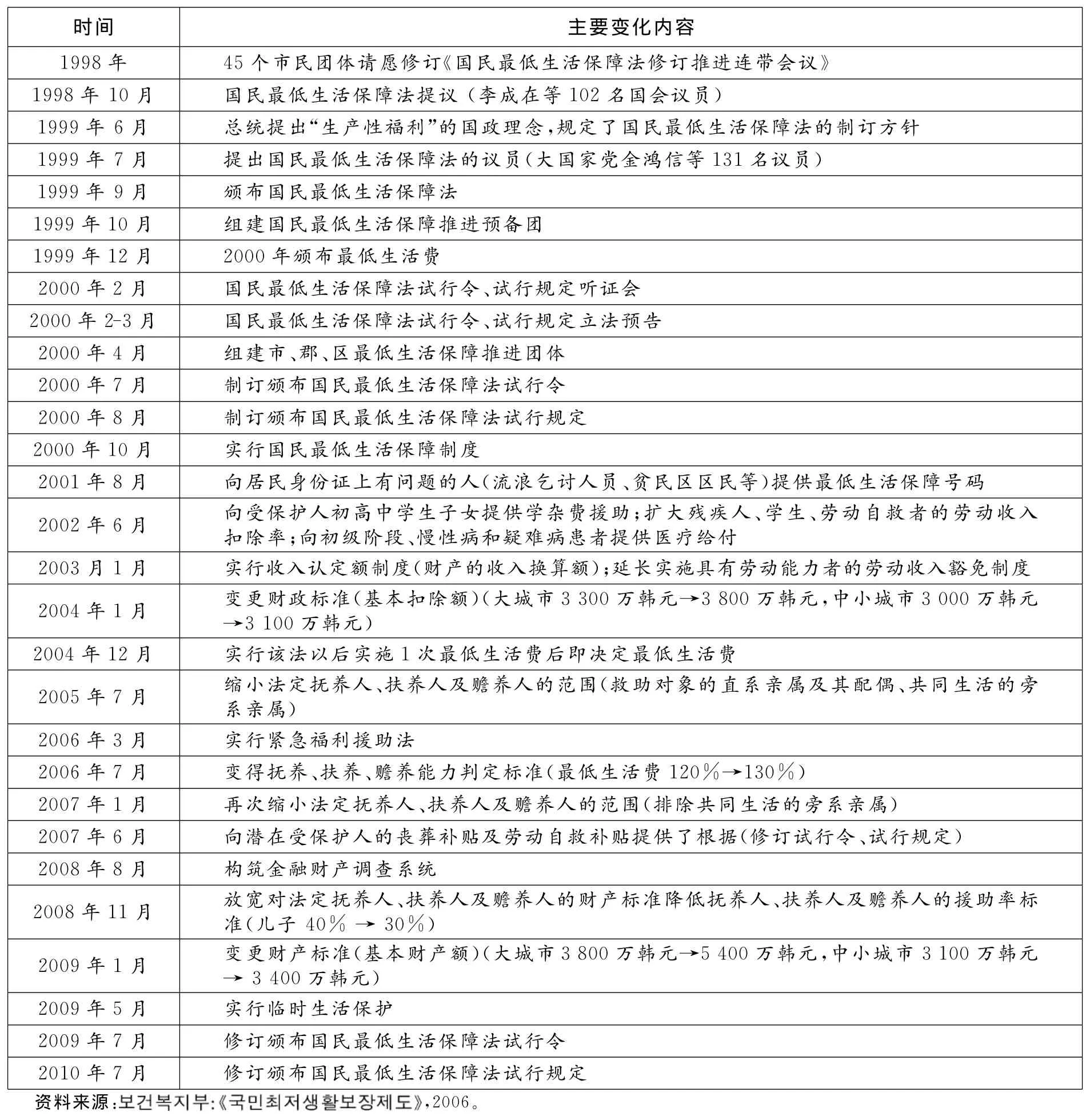

表2 韩国国民最低生活保障法的修订及推动过程

1961年制定的生活保护制度在1982年进行修定,加入了教育保护和自力更生保护条款,保护对象的确定基准由最初的针对低收入或无收入家庭发展到考虑收入、住房、设施等多方面的情况。但生活保护制度仍然将贫困的责任放在个人和家庭层面上,带有残补、施舍的性质。1987年,韩国民主化抗争之后,社会政策的政治环境发生变化,以前的政府都是总统和行政部门做出主要的决策。但文民政府以后,参与社会政策决策的主体变得多样化,政策网络的互动更加活跃。与国民最低生活保障制度的形成密切相关的市民团体的作用能更加表现出贫民的需求。

韩国在1961年制定生活保护制度以后,对象范围不断扩大,给付水平不断提高,但这一制度在发挥社会安全网的机能方面还有很多局限性。特别是1997年,亚洲经济危机爆发,韩国出现大量失业,原有的生活保护法无法保障所有的贫困阶层的基本生活,因此要求建立新的生活保护制度的呼声越来越高。1997年经济危机发生后,出现了大量的失业人员和退休人员,很多低收入阶层陷入了无法获得社会保障的死角地带,因此越来越多的人要求保障所有贫困阶层。而且,国家开始认识到了在制度上保障全体国民基本生活的必要性,开始需要一种不是单纯援助生活,而是通过对受保护人系统性的自力更生援助以帮助受保护人摆脱贫困。1998年,金大中执政的第一年,45个市民团体组成“国民基础生活保障法制定促进连带会议”,请愿制定生活保护法;1998年6月29日民主总工会、经济政治实践市民连队、韩国女性团体联盟等组成了市民团体,召开了政策听证会,就“国民最低生活保障法的制订与低收入失业者保障方案”展开了讨论。1998年7月23日联盟大会选举出大国家党金鸿信议员为介绍议员,举行了“国民最低生活保障法”制订立法请愿,将法律的制订推上了具体化的阶段。1998年10月国民大会上李成在等102名议员提出了国民基本生活法的议案。1999年6月21日,金大中明确提出制订“国民最低生活保障法”的计划。1999年8月12日,“国民最低生活保障法”在国民大会上得以通过。1999年9月7日,以执政党和在野党以及政府和全体国民的一致意见为基础,韩国制定和公布了《国民基础生活保护法》。其后,由各界代表、专家、公务员等组成的“国民基础生活保障促进准备团”经过1年的准备,于2000年10月开始正式实施国民基础生活保护制度①金钟范:《韩国社会保障制度》,上海人民出版社2011年,第212页。(参见表2)。

(三)中国:从意识形态到经济改革配套

1949年,中华人民共和国成立。当时,整个国家面临着严重的贫困问题。据统计,1949年底全国急需救济的群众总数在5000万人以上,占当时全国总人口的10%②多吉才让:《中国最低生活保障制度研究与实践》,人民出版社2001年,第53页。。此外,大量失业人员生活也陷入困境。1950年11月21日,《中共中央关于失业救济问题的总结及指示》显示,1950年9月底的不完全统计,全国失业人员1408492人。

与日韩不同,中国并不认为贫困将会成为一个社会问题,因为社会主义政治制度在缓解贫困方面有着资本主义无可比拟的优越性。在农村,通过实行土地改革,分田到户,土地成为农民的最主要保障方式;在城镇,实行充分就业政策,通过就业解决生存问题。上述制度安排解决了绝大多数人的生存问题,基本实现人人有地种,人人有事做,贫困根本不成为新政权的社会问题③1958年“大跃进”时期,农村刮起了“共产风”,认为中国农村已消灭贫困,不需要进行社会救济了,曾一度停发了社会救济款,取消了社会救济工作。当时在一些农村大办集体食堂,吃饭不要钱、不记账,实行所谓“按需分配”,否定“按劳分配”的原则。。只有极少数人可能沦为贫困者,对于这些群体,无须建立经常性的救济制度。这一时期的救济工作方针是:依靠集体,群众互助,生产自救,辅之以政府必要的救济。具体措施如下:一是在城镇实施对无依无靠的孤老残幼和长期生活困难户给予定期定量救助;对因天灾、人祸、疾病等原因,发生暂时性困难的家庭给予临时性救济④崔乃夫:《当代中国的民政》下册,当代中国出版1994年,第74~76页。;对特定年份精简退职老职工、长期患病影响劳动的年龄较大的职工以及家庭生活无依无靠的职工办理一次性退职补助金或领取原标准工资40%的救济。二是在农村地区对生活没有依靠的老弱孤寡残疾社员,给予“五保”(即保吃、保穿、保烧、保住,年幼的保教,年老的死后保葬)。受意识形态的影响,在新中国成立之后至改革开放之前,受助者只局限于极少数人群和政治边缘性群体,包括:原国民党起义、投诚人员;宽大释放的原国民党县、团以上和以下的党政军特人员;生活困难的摘掉右派帽子人员;受迫害和错划成分人员;台胞台属;生活困难的散居归国华侨、老侨、侨生。

改革开放后,随着“效率优先,兼顾公平”政策的确立,生活保护制度倒退,尤其是农村生活保护制度基本消失。20世纪80年代,中国政府开始对国有企业进行改革。随着国有企业改革的深化,下岗职工持续增加。1993年全国城镇下岗职工为300万人,1994年为360万人,1995年为564万人,1996年为896万人,1997年高达1151万人⑤杨宜勇:《中国转轨时期的就业问题》,中国劳动与社会保障出版社2002年,第89页。。与此同时,雇主与雇员的关系日趋紧张,劳资冲突的数量显著上升。作为改革开放最前沿的上海市在计划经济向市场经济转型的过程中承受了巨大的压力。1996年,上海市共有失业、下岗待工人员约51万人,占总人口的3.68%①肖黎春:《上海失业、下岗人员现状及发展趋势》,载《中国人口科学》1998年第3期。;另有研究表明,上海到1996年共累积失业人员超过80万②上海社会科学院妇委会、卢湾区妇联:《上海下岗女工再就业的心态与途径探析》,载《学术季刊》1997年第1期。。由于未建立经常性的生活保护制度,这些下岗失业人员的生活极其艰难。

面对困难,上海市政府决定改革当时的社会救济制度。1993年5月7日,上海市民政局、财政局、劳动局、人事局、社会保险局、总工会联合发表《关于本市城镇居民最低生活保障线的通知》(沪民救(93)第17号),宣布从1993年6月1日起,在全市范围内实施最低生活保障制度。上海对最低生活保障制度的探索受到民政部肯定。在谈到最低生活保障制度的意义时,民政部多吉才让部长说道:“城市是政治、经济、文化的中心,人口集中,社会交往频繁,各方面的影响大。如果有一部分居民的生活得不到保障,出现生存困难,就会产生一系列的社会问题,出现偷盗、杀人等危害社会治安的现象,极少数人甚至铤而走险,带头闹事。因此,这一块能否稳住,关系更大。……这就需要建立城镇最低生活保障这道‘最后的防线’”③多吉才让:《民政工作研究与实践》上册,第102~103页。。1997年9月2日,国务院发布《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》,谈到建立最低生活保障的意义:“有利于维护社会稳定、促进经济体制改革的顺利进行。”

最低生活保障为企业改革服务的目的也得到最高领导层的肯定。1999年11月,江泽民在中央经济工作会议上讲话时指出:“要建立健全城镇居民最低生活保障制度,这是保障社会稳定的一项重要措施,必须加以落实。”2000年8月,朱镕基在贵州考察期间指出:“城市居民最低生活保障工作,对维护社会稳定,保障国有企业改革,具有重要意义。……没有低保这条保障线,社会就不能稳定,国有企业改革中,企业负担就减不了。”正因为如此,虽然中国农村贫困发生率和贫困深度远高于城镇,但“这项工作(最低生活保障)在农村能不能搞,目前不急于尝试”④多吉才让:《民政工作研究与实践》上册,中国社会出版社2002年,第103页。。直到2007年(此时距离建立全国性城镇居民最低生活保障制度已过去10年)《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》发布后,才标志着全民低保时代的来临(参见表3)。

表3 中国最低生活保障制度的建立过程

从上述的分析可知,虽然三个国家在20世纪40年代面临相同的问题,但三个国家生活保护制度建立过程却呈现明显的差距,日本在外来民主力量的干预下,最早建立了生活保护制度;韩国虽然在60年代就颁布了《生活保护法》,但在威权主义体制下,公民的生活保护权利并未得到有效保护,直到90年代金融危机之后,才在市民团体的推动下建立了国民最低生活保障法;而中国在相当长的时间内并未把贫困看成一个社会问题,改革开放之后在“效率优先,兼顾公平”的指导下,生活保护制度甚至发生倒退。直到因国有企业改革出现“新贫困”问题,才在城镇建立最低生活保障制度,经过10多年的运行之后,才扩展至农村,实现全覆盖。三个国家生活保护制度发展过程和政治背景如表4。

表4 中日韩三国生活保护制度的起源和发展

三、东亚生活保护制度:国家和个人的责任划分

受儒家文化的影响,对于社会救助的责任,中日韩三个国家均强调民间、家庭成员及亲戚的连带责任,这种责任先于国家的责任,即国家提供的保障属于最后的保障。政府对穷人提供的帮助均带有慈善性质。但是,在向现代社会救助制度转型的过程中,三个国家出现了分化。

(一)日本:国家责任和无差别平等原则

日本在二战结束前,以“家族国家观”为统治理念,生活保护表现为“家族互助”和“国家自上而下的恩惠”两大特点,个人受到宪法和法律保障的请求权还未明确①凌维慈:《历史视角下的社会权——以日本生存权理论的发展变革为视角》,载《当代法学》2010年第5期。。在这种救济模式下,救济对象极其有限,仅包括独身且极其贫困不能劳动的残疾者、患病者、70岁以上的重病或者年衰者以及13岁以下者②韩君玲:《日本最低生活保障法研究》,第7页。。

战后大量贫困人口的出现,对日本的济贫制度构成了挑战。1945年12月15日,日本内阁会议决定,颁布《生活贫困者紧急生活救济纲要》。但是,这一纲要仍然继承了以往的恩惠救济观念①韩君玲:《日本最低生活保障法研究》,第16页。。后来迫于盟军司令部的压力,1946年,日本制定《生活保护法》时导入无差别平等原则,确立了国家责任的日本现代社会保障制度。但是,SCAPIN775的其他原则仍未能充分地反映到旧生活保护法中,如:对于懒惰者、素行不良者不受该法保护;对有民法上的扶养义务者且有扶养能力的,作为国家,除了需要保护者的生活陷入紧急需要保护的状态之外,根据本法不进行保护。在占领当局的压力下,为了具体落实生存权的基本理念,日本政府于1950年重新制定了《生活保护法》,明确了接受生活保护是国民的权利,还专章规定了不服申诉制度,确立了对保护请求权的法律上的救济途径。该法第1条宣称:“本法律的目的是基于日本国宪法第25条所规定的理念,国家对所有生活贫困的公民,根据其贫困的程度实施必要的保护,保障其最低限度的生活,并促进和帮助其自立。”第2条规定:“全体国民,只要符合本法规定的要件,根据本法享受无差别平等的保护。”即不分城市和农村,只要是日本公民,都有权申请接受生活保护。

在旧生活保护法中,日本不承认生活保护的请求权,对于保护申请被驳回者以及对正在接受的生活保护不服的被保护者的不服申诉没有规定,在盟军司令部的施压下,日本政府的观念发生变化,逐步认识到生活保护的权利性。1950年,日本在新生活保护法中将不服申诉制度作为独立的一章进行了规定。不服申诉制度不仅保障了国民权利的救济,而且使行政运行更加公正合理。总之,在二战之后外部制度输入的压力以及引起全国关注的个案诉讼的背景下,日本内部的政治经济结构、社会家庭制度发生变化,政府对福利国家取向的选择、对救护制度责任的承担、福利给付接受法治的程度以及受保护者请求权的实现也发生显著改革②凌维慈:《历史视角下的社会权——以日本生存权理论的发展变革为视角》。,实现了从东亚文化中的恩惠观到社会权利的转变。

(二)韩国:从威权主义下的恩惠观到文民政府下的权利观

在美军政府时期,韩国的社会救助法令主要有厚生国保3号(1946.1.12)、厚生国保3A号(1946.1.14)和厚生国保3C号(1946.2.7)。与朝鲜救护令相比,这两个法令的救助对象和发放内容有所改变,但这两个法令仍然没有突破极度限制性和对象的选择性,其施舍性质明显。

1961年,朴正熙上台,采取先增长后分配的基本路线,试图通过经济增长来确保政权的合法性。在社会政策方面,朴正熙提出了建设福利社会的构想,制定了多个有关社会福利的法令,其中之一是《生活保护法》。应该说明的是,军事政变以后,朴正熙军政府为实现反共威权主义体制,推进和建立了一系列的法规和制度,而制订生活保护法不过是这些基础准备工作中的一个环节。威权主义时期的生活保护在制定、修订过程中没有任何体系上的要求或压力,仅采取了封闭且官僚的方式。但是,生活保护法意味着韩国社会救助事业法律体系的构筑,明确规定目的在于“提高社会福利”,将福利理念由过去的施舍慈善转变为公民的社会权利。

1982年,韩国对生活保护法实行了全面修订(1982.12.31,法第3 623号),在生活保护的基础上增加了劳动自救保护和教育保护,废除了过去劳动自救指导事业的临时措施法和向生活保护对象家庭中就读于中学的子女提供援助的规定。1982年修订生活保护法虽然采取了专门修订的形式,但在保护对象范围等方面还是维系着过去的框架。在保护基本原则方面做出规定,将致力于提高或维系生活水平作为提供援助的前提,明确了扶贫自立的社会救助原则。经过修订的生活保护法仍然存在局限。它将贫困的责任归究于个人和家庭,仅停滞在残补和施舍的阶段。1999年8月,韩国国会制定《国民基础生活保障法》,彻底改变了这种局面。国民基础生活保障制度规定保障最低生活既是国家的法定义务也是国民的权利。具体地说,国民基础生活保障法在法律层次上肯定了“对收入在最低生活费用以下的人”提供生活水平的最低限度保障,使他们“过人的生活的权利”(宪法第34条第1款)。国民基础生活保障法一改从前根据国家财政状况给付施舍性生活保护的做法,将给付转换为法定的保障权利,实现了宪法中规定的过美好生活的权利、生存权、社会权、福利权及社会保障受助权。因此,国民基础生活保障法规定的有权受保护人在保障机构不提供国民基础生活保障时,有权向法院提请行政诉讼。

(三)中国:政府中心主义与权利责任的缺失

从历史的角度来看,中国的社会救助具有宗族上的道德缘起,人们从认识的惯性上都很容易把该项权利理解成与道德权利相关的权利。由此,社会救助权在某种程度上也具有了某些自然权利或者道德权利的意蕴。在这种背景下,无论是政府还是社会,都认为社会权根本不是权利,只是要求,至少在规范意义上社会权不是真正的权利,而只是道德理想和渴望。这种社会权的理想虽值得称道,但它们不能成为可诉性的法律权利①E.Vierdag.“The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic”,in Social and Political Rights.Baltimore:The Johns Hopkins University Press 1987,p.103.。所以,虽然1954年颁布的宪法明确了贫困者有从国家获得保障的权利,但是这种权利充其量只能作为宪法中无强制力的“窗帘”。因为,在中国新的政治体制下,只有极少数失去劳动能力且无家庭支持的人,以及无法归入社会主义主人行列的人(如地富反坏右)才可能陷入贫困。这些人群中,大部分属于无产阶级专政的对象,他们的贫困属于咎由自取,无产阶级出于人道主义考虑给予救助,这时候被救助者应该感谢“无产阶级专政”的“仁慈”,而不是主张其“权利”。

改革开放后,意识形态逐步淡化,社会政策与政治的关联度在下降。但是,政府在国家管理中至高无上的局面仍然没有打破。政府认为,如果将社会权载入宪法,将会导致法院过多地卷入社会救助等项目,从而干预政府对这些项目的管理,甚至出现法院命令政府承担大量的社会救助行为。而政府认为,这是司法对行政的干预,并导致政府威信的下降,因而应阻止这种权利变成可诉性的法律权利。而且,履行社会权,需要国家向个人提供福利,即使是提供最低层次的保障,在普遍贫困且贫富差距拉大的背景下,实现这一权利显得非常“昂贵”。即使中国经济高速增长,财政收入连年递增,但在GDP主义和投资饥渴症的驱使下,政府感受到的财政仍然非常有限。所以,社会权只是国家逐渐实现的目标,而不能由法院强制执行即不具有“可诉性”。由于未通过任何有关生活保护的法律制度,而只有国务院通过的《城市居民最低生活保障条例》,因此,至今还未建立不服法律申诉渠道,而只有行政诉讼渠道②城市居民最低生活保障条例》第十五条规定:“城市居民对县级人民政府民政部门做出的不批准享受城市居民最低生活保障待遇或者减发、停发城市居民最低生活保障款物的决定或者给予的行政处罚不服的,可以依法申请行政复议;对复议决定仍不服的,可以依法提起行政讼诉。”。

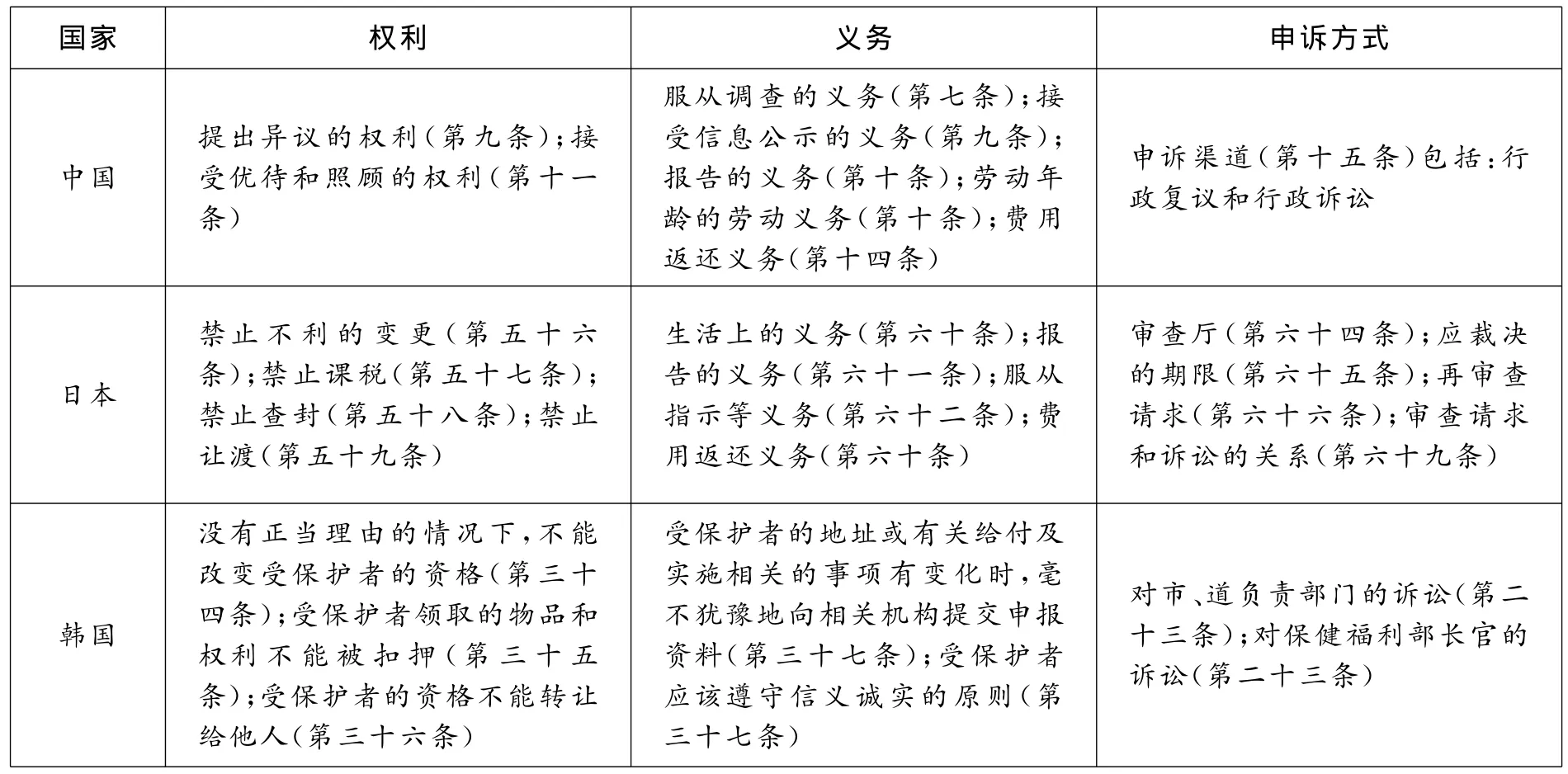

表5 中日韩生活保护者的权利与义务比较

而且,中国《城市居民最低生活保障条例》没有对受保护的权利进行规定,对受保护者的义务在第十条中做出规定,即“在就业年龄内有劳动能力但尚未就业的城市居民,在享受城市居民最低生活保障待遇期间,应当参加其所在的居民委员会组织的公益性社区服务劳动。”其他义务则以“警告性”的条文列出①城市居民最低生活保障条例》第十四条规定:“享受城市居民最低生活保障待遇的城市居民有下列行为之一的,由县级人民政府民政部门给予批评教育或者警告,追回其冒领的城市居民最低生活保障款物;情节恶劣的,处冒领金额1倍以上3倍以下的罚款:(1)采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取享受城市居民最低生活保障待遇的;(2)在享受城市居民最低生活保障待遇期间家庭收入情况好转,不按规定告知管理审批机关,继续享受城市居民最低生活保障待遇的。”。而对于申请者及受助者的权利则只字未提。

自新中国成立之时起,社会权利的不平等因城乡分治和户籍制度得以固化下来。甚至到20世纪90年代,出台《城市居民最低生活保障条例》,仍然坚持城乡分治的差别保障理念。《城市居民最低生活保障条例》第二条规定:“持有非农业户口的城市居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的,均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。”直到《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》(国发〔2007〕19号)颁布后,农村贫困居民的社会权利才真正得以实现。但是应该说明的是,这两种社会权利仍然具有明显的差别,农村最低生活保障标准远低于城镇最低生活保障标准。

四、结 语

从上面的分析可知,虽然中国、日本和韩国在第二次世界大战以后面临着相同的问题,但是在解决这一问题的思路上却呈现不同的观念,虽然三个国家相继建立生活保障制度,但是制度的差异也比较明显(参见表4)。很明显,政治制度对东亚三国生活保护制度的分化产生了关键性影响。

第二次世界大战结束后,中国、日本、韩国的经济体制发生了巨大的变化。日本被美国占领,并接受美国式民主的改造,实行内阁制度;韩国获得独立,在美国的领导下也开始实行美国式民主,实行总统直选制;而中华人民共和国成立后,全面学习苏联,走社会主义道路。日本在政党轮替的压力下,各政党为赢得选民,竞相出台增加选民福利的政策,从而导致公共支出的扩大。韩国虽然实行多党制,但在威权主义体制下,政治活动的中心不是政党和政策,而是某个特定人物或组织。由于没有强有力的反对党的压力,以及民众对政党政治理念的忽视,韩国的威权主义体制往往会选择见效更快的经济作为稳定政权的主攻目标。直到建立文民政府之后,在市民团体的推动下,韩国才正式建立起基本生活保障制度。在中国,行政力量相对较强,权力相对集中,社会政策的出台受到较少制约,避免较长的政党协商、全民讨论等过程;即使遇到立法上的障碍,也并不影响其执行,因为通常在立法之前,已通过行政命令的形式得到执行。而且在中国的政治体制中,执政党通常较少甚至没有受到其他政党的竞争压力,而独有的社会控制手段也使其较少受到公众的干扰,因而通常以实现其理念为目标(如长远目标是实现共产主义,短期目标是战胜资本主义),贫困问题会随着政党目标的实现而自动消除,因而一直没有建立经常性的以全民为保障对象的生活救济制度。随着意识形态的淡化和社会主义市场经济的建立,“新贫困”问题成为阻碍改革的因素。在这种背景下,最低生活保障制度首先出现在国有企业改革最为艰巨的上海而非最为贫困的西部农村就不足为奇了。

由此可知,影响三个国家生活保护制度发展的根本因素是政治体制,而且由于政治体制的不同,导致三个国家生活保护制度的权利体现程度有所区别。由此也可以推出一个结论,即从政治的角度看,由于中日韩三个国家的巨大差异,社会政策的发展模式呈现相当大的差异,因而基于“文化决定论”之上的所谓东亚社会模式很可能不存在。