外科护士实施术后疼痛循证评估现状及影响因素分析

2013-06-22刘敏杰张兰凤

叶 赟,刘敏杰,张兰凤

为有效缓解术后疼痛,护理实践必须建立在最佳的证据之上。近年来仍有超过75%的患者经历着中至重度术后疼痛[1-2]。术后疼痛控制不好不仅严重影响患者的术后恢复,还会增加患者的经济负担、降低满意度、降低疼痛管理质控水平等[3]。外科护士作为与手术患者接触最多的健康照护者,在充分评估和管理术后疼痛方面有着独一无二的地位[4]。1986年有学者提出了16种以证据为基础的临床护理实践行为[5],被很多研究者应用于不同研究中[6-7]。其中Carlson[6]指出了3种与护士实施术后疼痛评估相关的护理实践行为,即系统化疼痛评估、评估患者自控镇痛 (PCA)使用情况及接受患者疼痛主诉。本研究旨在调查目前我国外科护士实施以上3种以证据为基础的术后疼痛评估实况及相关影响因素,以期为今后有效管理术后疼痛提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,于2012年4—6月对某市两所三级甲等医院符合入选标准的外科护士进行调查。入选标准为:(1)普外科、胸外科、骨科、产科等手术相关科室的护士;(2)在外科科室工作1年及以上;(3)具有护士执业资格证书;(4)同意参与本研究者。排除儿科科室的护士。

1.2 方法

1.2.1 调查问卷 分两个部分:(1)一般资料,是根据常规护理研究中研究对象的一般资料和罗杰斯创新扩散理论[6]基本思想提取而来,包括研究对象的年龄、性别、职称、最高学历、工作年限、是否获得专科证书、是否有深造或提升计划、通常所读杂志的情况、解决临床护理问题的方法等;(2)术后疼痛评估护士实践问卷 (PPA-NPQ),是由Calson根据NPQ问卷[7]和Brett[5]肿瘤科护士癌性疼痛管理实践问卷修订而来,具有良好的信效度。研究者经过翻译、反翻译、专家咨询等方法将该问卷进行汉化,汉化后的PPA-NPQ内部一致性Cronbach's α系数为0.889、各维度的Cronbach's α系数为0.820~0.857。全卷共18个条目,包括3种术后疼痛评估护理实践,即系统化常规化疼痛评估 (NP1)、评估患者自控镇痛 (PCA)使用情况 (NP2)及接受患者疼痛主诉 (NP3)。每一种护理实践包含6小题,其中前4题为必选题,答案包括“是”、“否”及“不清楚”3个选项,若前4题的答案至少有1项为“是”时得1分,而后继续回答后两题;否则跳至下一维度继续答题。各维度最低得分为0分,最高得分为4分,总分12分,得分越高,表明护士实施术后疼痛管理3种护理实践行为越好;每一维度均分0~0.49分证明护士普遍“未意识”到该种实践;均分0.50~1.49分说明护士“意识”到该种护理实践但尚未应用;1.50~2.49分说明护士在被“说服”的时候会应用该种护理实践但并不经常使用;2.50~3.49分和3.50~4.00分分别指护士“有时”和“总是”使用该种护理实践行为。NPQ问卷总信度为0.95,各维度信度为0.68~0.95[6]。

1.2.2 调查方法 征得各医院护理部门同意后,由研究者用统一指导语向被调查者说明本次调查的目的,并告知本次调查采取匿名方式以消除其顾虑,对有疑问的条目作出解释,答题时间为10~15 min,答题完毕当场收回。

1.3 统计方法 采用SPSS 17.0统计软件包对数据进行录入,建立数据库后进行统计描述和多因素回归分析。

2 结果

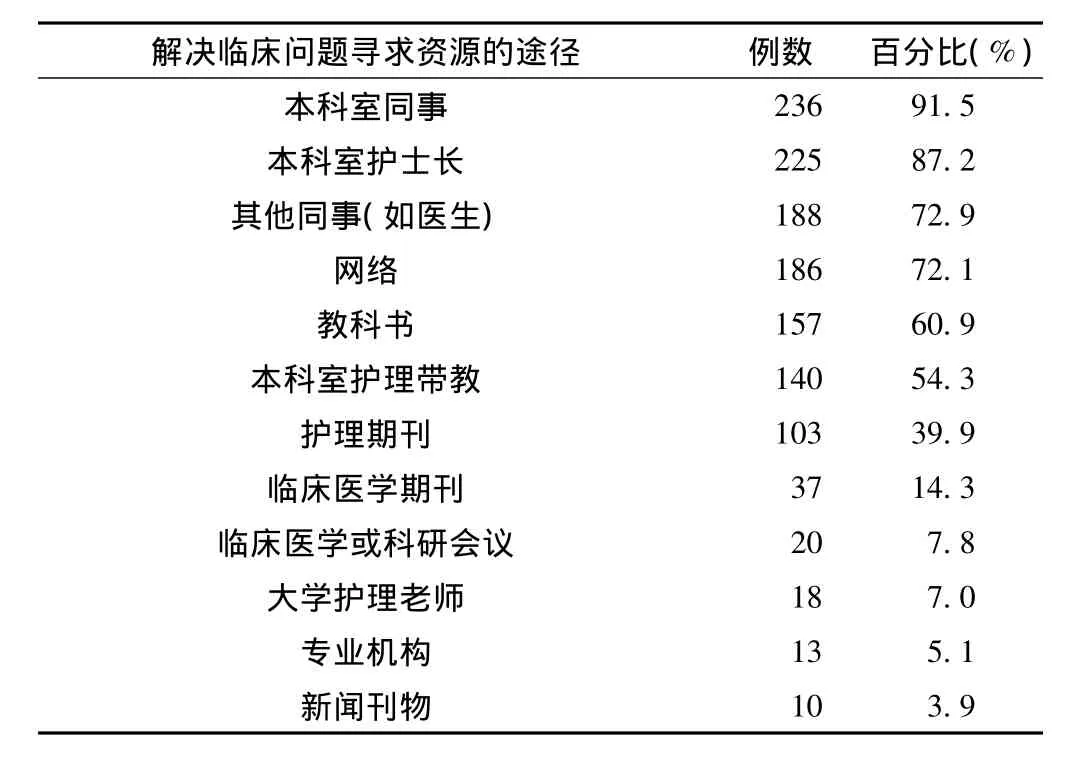

2.1 一般资料 共发放问卷270份,回收有效问卷258份,问卷有效率95.6%。被调查者中女254名 (98.4%),男4名(1.6%)。年龄:<30岁172名 (66.6%)、30~40岁72名(28.0%)、>40岁 14名 (5.4%)。职称:护士 119名(46.1%)、护师85名 (32.9%)、主管护师44名 (17.1%)、副主任护师及以上10名 (3.9%)。最高学历:中专5名(1.9%)、大专117名 (45.4%)、本科131名 (50.8%)、硕士及以上5名 (1.9%)。外科工作年限:1~5年155名(60.1%)、6~10年 47名 (18.2%)、11~15年 30名(11.6%)、>15年26名 (10.1%)。通常阅读护理杂志的种类:无38名 (14.7%)、1种89名 (34.5%)、2种 71名(27.5%)、3种及以上60名 (23.3%)。晋升或深造计划:有232名 (89.9%)。是否接受过疼痛培训:是 106名(41.2%)。解决临床问题寻求资源的途径见表1。

2.2 外科护士采取3种术后疼痛评估循证实践现状 258名外科护士中分别有20.2%、29.1%、29.1%完全未意识到NP1、NP2、NP3;均处于“说服应用”的阶段;另外,3种实践的平均采取情况 (NP)得分为(2.13±1.05)分,亦处于“说服应用”的阶段 (见表2)。

表1 258名外科护理人员解决临床问题寻求资源途径〔n(%)〕Table 1 Ways to seek resources to solve clinical problems in 258 surgical nurses

表2 258名外科护士3种术后疼痛评估实践水平Table 2 Practice level of postoperative pain assessment in 258 surgical nurses

2.3 影响护士采取3种术后疼痛评估实践的多因素回归分析 为进一步探索术后疼痛评估护理实践采取水平的相关因素,分别以NP1、NP2、NP3、NP为应变量,以外科护士的一般资料为自变量进行多因素逐步回归分析,进入和移出回归方程的α分别设为0.05和0.10。回归方程的方差分析结果见表3。一般资料中对NP得分有影响的因素有:是否接受过疼痛培训、遇到临床问题寻求解决资源的途径数、年龄、通常所读杂志数目及是否尝试将循证知识应用于临床实践;对NP1、NP2、NP3有影响的因素见表3。

表3 影响护士采取3种术后疼痛评估实践的多因素回归分析Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of taking three kinds of postoperative pain in surgical nurses

3 讨论

3.1 外科护士采取3种术后疼痛评估实践的水平及意义 术后疼痛评估是疼痛控制的关键,疼痛管理整体效果如何也依赖于术后疼痛评估的质量[8]。从整体水平看,本研究被调查护士普遍能够意识到术后疼痛评估的护理实践,但NP平均得分为 (2.13±1.05)分,处于“说服应用”的阶段。而Calson[6]的研究中NP的得分为 (2.77±0.94)分,处于“有时应用”阶段。这提示本研究护士采取以证据为基础的术后疼痛评估护理实践整体水平明显低于国外研究,分析原因可能与我国护理人员受经验护理模式和传统观念的束缚,在临床实践中不愿接受循证护理的新观念[9],影响了科学的疼痛评估的实施。

3.1.1 NP1 NP1包括常规使用疼痛评分量表让患者自己对疼痛水平做出评价;询问患者疼痛的性质、频率、部位、伴随症状、持续时间、加重和缓解的因素等[5]。目前常见的疼痛评分量表有视觉模拟评分量表 (VAS)、数字评分量表(NRS)、Prince-Henry评分 (PHPS)等[10-11],其中 NRS目前被应用的最为广泛[10]。只有客观、全面地评估和记录疼痛,才能达到有效缓解疼痛的目的[12]。但本研究显示护士采取NP1的平均得分为 (2.25±1.27)分,处于“说服应用”的水平,“总是应用”该项实践者仅占8.53%。而如果护士不实施NP1,其可能就无法意识患者是否存在疼痛和疼痛程度,从而影响患者术后恢复,甚至加重患者术后并发症的发生。

3.1.2 NP2 目前PCA装置虽然已经取得了很大进步,但技术相关的问题仍限制了其应用的安全性和有效性[13],如输注过快、输注过慢或虹吸作用等,增加了患者的额外风险。而这些错误和风险可能是由于对PCA装置的评估不足导致[14]。国内学者也指出PCA随访管理不完善和缺乏解决PCA管理的知识和技能是潜在危险因素,如重复多次按压自控按钮给药可能导致过度用药从而进一步加重药物相关不良反应的发生率[15]。Calson[6]的研究中NP2虽然也处于“有时应用”的阶段,但是这3种术后疼痛管理护士实践中采取最广泛的,其评分为(3.07±1.38)分,本研究中 NP2的得分为 (2.17±1.56)分,明显低于国外研究。其原因可能与国外医院要求患者的病历资料等文书中需要包含PCA装置的一些数据有关[5],而我国各医院尚未形成规范的对PCA参数记录的文件和条例,影响了护士对PCA装置的日常评估。而随着2012年美国麻醉医师协会最新版的急性疼痛管理术后实践指南[16]的制定,我国护士更应意识到评估患者PCA装置使用情况的重要性。

3.1.3 NP3 疼痛是一项主观感知,无法使用客观疼痛工具精确地测量出患者的疼痛状况,因此外科护士必须注重接受患者的疼痛主诉[2]。本研究和Calson[6]的研究均显示目前大多数护士并未意识到NP3的重要性,且为3种术后疼痛管理护理实践中外科护士应用最少的护理实践。这从一定程度上说明目前大部分护士还没有接受NP3[5];认为患者的疼痛主诉优于患者的行为和生命体征。而若护士一味凭主观判断和主观感知来判断患者的疼痛,就很难提高疼痛管理的效果和患者术后照护标准[17]。

3.2 影响外科护士采取3种术后疼痛评估实践情况的因素罗杰斯认为一项创新事物的早期采取者与晚期采取者具有不同的特征[18],因此本研究多元回归分析提取了能够解释NP的5个影响因素,即是否接受过疼痛相关知识培训、遇到临床问题寻求解决资源的途径数、年龄、通常所读杂志数目、是否尝试将循证知识应用于临床实践。本研究结果显示护士的性别、学历、职称、是否有深造计划等与NP、NP1、NP2、NP3的采取水平并不相关,这与Carlson[6]的研究一致;但本研究结果显示年龄与护士采取循证疼痛评估实践相关,这与Carlson指出的年龄相关的工作经验和护士疼痛护理实践水平并不相关,甚至存在消极影响的结果并不一致。这可能是由我国特殊的国情所决定,在我国高年资护士往往被认为是科室护理骨干,能够获得更多的培训学习机会,对临床疼痛问题更容易存在评判性思维等。

3.3 加速外科护士采取规范术后疼痛管理的对策 创新扩散理论是指创新事物在一定的时间内,通过不同的渠道在社会系统成员中的传播过程[6]。因此,规范术后疼痛管理,首先应加强疼痛管理知识培训,促进疼痛管理规范化体系的形成,从而改善疼痛管理现状[9]。从本调查中可知外科护士中仅有41.2%参加过疼痛相关知识培训,且是否接受过疼痛培训与3种护理实践均相关。在培训过程中应注意培训时间和次数,因为短期的教育可能达不到理想的效果[3]。其次,遇到临床问题寻求解决资源的途径数是NP1、NP2、NP3、NP的影响因素,但目前大多护士仅倾向于向本科室的同事、护士长寻求帮助,因此应鼓励护士培养自身创造能力,寻求多途径解决疼痛问题,如加大护理期刊、医学期刊、教科书的阅读和数据库资源的利用。另外,可制定一些推动将研究应用于疼痛实践和教学上的创新措施,如疼痛查房、参加疼痛管理相关学术会议等进一步扩大外科护士的专业知识面[18]。最后,加强多学科合作也被认为是提高疼痛评估的必不可少的步骤[19],包括多学科小组的教育课程的设置[20],建立多学科合作模式等,都对术后疼痛管理循证护理实践的应用产生积极影响。

4 展望

将创新事物向目标人群进行传播,是健康教育与健康促进的一项基本功能[21]。本次研究调查的是外科护士对3种术后疼痛评估循证实践的现状,而目前,疼痛问题,特别是慢性疼痛问题,在社区非常普遍,很多社区卫生服务中心和基层医院对疼痛评估还没有形成常规,社区护士对急慢性疼痛管理知识仍严重缺乏[22-23]。随着我国社区患者的医疗卫生投入,下一步研究应该了解社区医务人员对社区患者疼痛治疗相关知识的现状及加强对慢性疼痛评估相关循证实践的研究,明确社区患者疼痛问题及社区护士存在的不足,制定相应措施,以促进社区医疗卫生整体水平。

1 Hutchison RW.Challenges in acute post-operative pain management[J].Am J Health Syst Pharm,2007,64(6 Suppl 4):S2-S5.

2 Rosenberger PH,Jokl P,Cameron A,et al.Shared decision making,preoperative expectations,and postoperative reality:differences in physician and patient predictions and ratings of knee surgery outcomes [J].Arthroscopy,2005,21(5):562-569.

3 Grinstein-Cohen O,Sarid O,Attar D,et al.Improvements and difficulties in postoperative pain management[J].Orthop Nurs,2009,28(5):232-239.

4 赵继军,崔静.护士在疼痛管理中的作用[J].中华护理杂志,2009,44(4):383-384.

5 Brett JL.Use of nursing practice research findings [J].Nurs Res,1987,36(6):344-349.

6 Carlson CL.Use of three evidence-based postoperative pain assessment practices by registered nurses[J].Pain Manag Nurs,2009,10(4):174-187.

7 Greene PE.Diffusion of innovations in cancer pain management and barriers to changing practice:A study of office practice oncology nurses[J].Dissertation Abstracts International,1997,58(10):5327B(UMI No.9812155).

8 Chapman CR,Donaldson GW,Davis JJ,et al.Improving individual measurement of postoperative pain:the pain trajectory [J].J Pain,2011,12(2):257-262.

9 汪晖,徐蓉,黄海珊.护理人员疼痛管理相关知识及态度的调查[J].护理学杂志,2010,25(11):8-10.

10 Hjermstad MJ,Fayers PM,Haugen DF,et al.Studies comparing numerical rating scales,verbal rating scales,and visual analogue scales for assessment of pain intensity in adults:a systematic literature review[J].J Pain Symptom Manage,2011,41(6):1073-1093.

11 Wadensten B,Fröjd C,Swenne CL,et al.Why is pain still not being assessed adequately?Results of a pain prevalence study in a university hospital in Sweden [J].J Clin Nurs,2011,20(56):624-634.

12 李玉乐,吴欣娟,谢瑶洁.国内外疼痛的管理现状[J].护理管理杂志,2008,8(4):20-23.

13 Rathmell JP,Wu CL,Sinatra RS,et al.Acute post-surgical pain management:a critical appraisal of current practice,December 2-4,2005 [J].Reg Anesth Pain Med,2006,31(4 Suppl 1):1-42.

14 Nilsson A,Kalman S,Sonesson LK,et al.Difficulties in controlling mobilization pain using a standardized patient-controlled analgesia protocol in burns[J].J Burn Care Res,2011,32(1):166-171.

15 戴红霞.PCA术后镇痛存在问题及对策 [J].中国护理管理,2009,9(2):43-45.

16 ASA.Practice guidelines for acute pain management in the perioperative setting:an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain Management[J].Anesthesiology,2012,116(2):248-273.

17 Bell L,Duffy A.Pain assessment and management in surgical nursing:a literature review [J].Br J Nurs,2009,18(3):153-156.

18 Rogers EM.Diffusion of innovations[M].5th ed.New York:Free Press,2003.

19 Bray A.Preoperative nursing assessment of the surgical patient[J].Nurs Clin North Am,2006,41(2):135-150,v.

20 Gordon DB,Dahl JL,Miaskowski C,et al.American pain society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management:American Pain Society Quality of Care Task Force [J].Arch Intern Med,2005,165(14):1574-1580.

21 Koo PJ.Addressing stakeholders'needs:economics and patient satisfaction[J].Am J Health Syst Pharm,2007,64(6 Suppl 4):S11-S15.

22 李玉莲,李莉.社区护士疼痛干预培训必要性分析[J].齐鲁护理杂志,2011,17(15):39-40.

23 李霞,何旖旎,施萍.社区癌性疼痛患者的治疗状况分析[J].中国全科医师杂志,2012,11(3):217-218.