“要么服从,要么滚蛋”有什么错?

2013-06-11石勇

石勇

贵州省副省长陈鸣明最近在微博上掀起了一场波澜,把他所认为的“不爱国者”称之为“败类”、“人渣”,并叫这些人“赶快去美国,越快越好”。

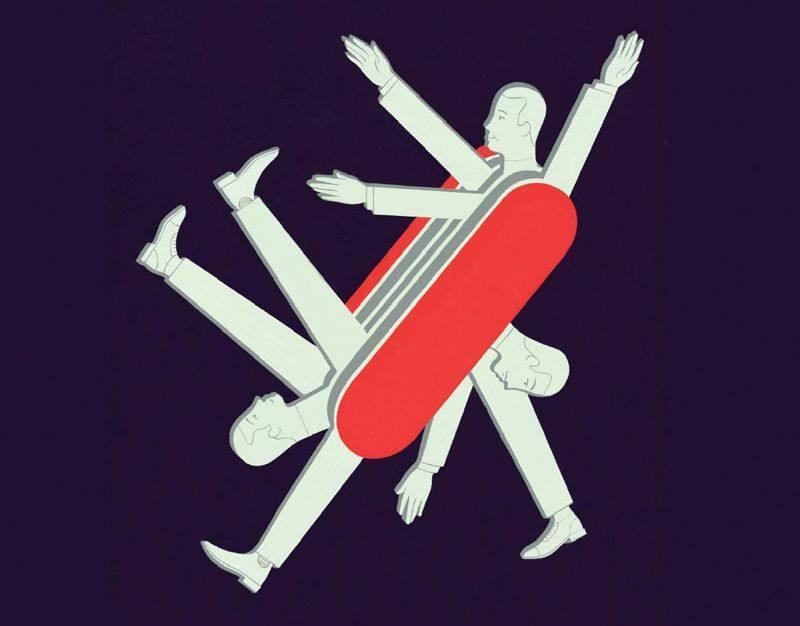

抛开情绪、观点不论,这位官员其实具有很好的问题意识。而他的话,让人想到政治哲学上的一个命题:“要么服从,要么滚蛋”。

一个公民是要爱他的国家的。但面对政府权力,面对法律,公民还是可以弱弱地问一句:“我凭什么要服从我认为不正当行使的权力,服从我认为不公正的法律?”你如何向他证明(而不是强迫他),让他认为自己确实具有这样做的道德责任呢?

弗洛伊德说,文明的两大成就,一是改造自然、创造(攫取)财富的能力,二是处理人与人(包括公民权利与政府权力)之间的关系。我们改造自然、创造(攫取)财富的能力好像还是挺牛的,环境到处被污染,且GDP—仍在增长嘛。但在处理人与人、公民权利与政府权力的关系上却出了很大的麻烦,道德沦丧、阶层固化、官民冲突就是这种麻烦的表现。而这其中很大的一部分原因,就和道德责任的界定混乱,或者某些人在道德上耍无赖有关。

因此,还有很多问题需要回答。

比如,精神病人杀人,人们根本来不及防备或没有能力防备,每次都造成重大伤亡。按照法律的规定,他们不用负刑事责任,因为据说他们不能控制自己的行为。但每一次,人们对此都很不满,呼吁对精神病人“人道毁灭”。

是的,法律“庇护”精神病人,可以有自己的理由。但人们除了表达“精神病鉴定已经成为合法的杀人执照”之类的义愤外,还有一种公正的直觉:法律该如何来安慰那些无辜被杀害的人呢?只是表示遗憾吗?受害者是不是只能怪自己倒霉?或者,难道他们对于自己的被杀,也有道德责任?

又比如,当屌丝A被权力欺负时,白富美B只陶醉在自己的享受中,那么,当B的父亲“有冤”,终被判死,B苦苦申诉求助时,A有没有道德上的责任帮B一把?

人与人

先从“自然责任”说起。

曾經有一种流行说法,它让我们想象一个这样的社会—就比如政治哲学家霍布斯笔下的“自然状态”吧—在这个社会里,没有道德规范告诉人们这样做是对那样做是错,也没有什么法律,一切都靠“实力”说话。人们强奸妇女,偷鸡摸狗,杀人放火,所有这些行为,都显得稀松平常,我们似乎不能把这些行为称之为在道德上对的或错的。

这个说法看上去好像有点道理。但如何就有理了?原来,奥秘是:它利用了我们的一种认知:既然都没有道德,杀人哪有对不对的啊?其直觉上的吸引力,对我们进行了心理上的说服。

政治哲学上的“要么服从,要么滚蛋”命题之所以是错的,是因为它错误地预设政府权力的来源和公民的“同意”不相干—而且错误认为在获得公民的 “同意”之前,政府权力就有道德上的权利叫公民服从了。

但是,我们仍然感觉到有点不对劲,似乎哪儿是错的。它确实吻合了我们认知上的直觉,却又冲突于我们的道德直觉:杀人的确是不对的吧?

情况确实就是如此。并不是要有一个道德规范摆在那儿,告诉我们“杀人是不对的”,然后,当A杀了人,我们才可以说他杀人在道德上是错的,他负有不去杀人的道德责任。不,当我们直觉到杀人是不对的时,并不是依赖或只是依赖于已有的道德规范,而是依赖于人性。我们坚信,即使没有道德规范要求一个人不去杀人,他也不能这样去干。仅仅因为别人是一条生命,且人是有人性的这两个事实,就可以对A提出一个道德要求:你不能杀人。

这一道德要求就是“自然责任”。

按照另一位政治哲学家罗尔斯的说法,“不杀人的承诺”通常是一种可笑的赘词,以为它在还不存在任何道德要求的地方(比如前面举的例子)建立起了一项道德要求,这种看法是错误的。意思是,根本就无须你承诺不去杀人,也无须有道德规范告诉你不能杀人,因为杀人本身在道德上就是错的,只要你是一个人,无论你身处何种社会,你就有自然责任不去这样干。

关于自然责任,罗尔斯举了些例子。比如,他说,当别人处于困难或危险之中时,只要你不用冒太大风险或不会遭受巨大损失,你就有道德上的责任去帮别人一把。又比如,你有道德责任不去损害或伤害别人。

需要说明的是,这些自然责任,和你愿意不愿意,和你是在一个专制制度下,或民主制度下生活无关。只要大家是人,活在同一个社会里或在某个地方相遇,相互之间就“自然地”对对方具有这样的道德责任。

罗尔斯的话好像没有说完。我们还可以“强强地”问一句:如果帮别人的同时要冒太大风险或遭受巨大损失呢?这显然就是美德了,任何人都没有道德权利对别人提出一个美德的要求,而最多只能“倡导”。大家在道德上是平等的主体,为别人冒太大风险或遭受巨大损失,这一处境不是某人在道德上应得的;让别人冒太大风险或遭受巨大损失,也不是另一人应得的。

同样,我们既无法要求一个买票的年轻人必须给老年人让座(除非不让座就有危险),也不能要求人们不去嘲讽、唾弃一个帮助丈夫诱骗、奸杀少女的孕妇—比如黑龙江桦南县的那位孕妇谭某在医院的遭遇。年轻人买票坐在座位上,孕妇为其恶行而遭受谴责唾弃,在道德上都是他们应得的。

问题还有,如果一个人处在了这样的处境,若他不去损害或伤害别人时,就会损害或伤害自己,他该怎么办?

很清楚,他也不能这样去做。别人完全是无辜的,并不是损害或伤害他的一个原因。一个人保护自己没错,但不能去损害或伤害一个无辜者。

公民与公民

当然,还有极端的情况:一个人是完全无辜的,但客观上,他对于你来说确实就是一个威胁。那么,你为了自保,可以损害或伤害他吗?

作为一种思想实验,美国政治哲学家诺齐克请我们想象这样的一个“无辜的威胁者”:如果一个人P抓起一个第三者Q向你掷来,使你落入深井,那么可以确认,Q既是无辜的,对你也是一个致命的威胁。现在假设是这种情况:Q在砸到了你后,他还能活下来,而你确定会死翘翘,那么,你是否可以在他砸到你之前,用你的枪(假如你是在美国,可以合法地拥有枪支)将他击落?

诺齐克只是提出问题,没有回答。但我们可以尝试回答。

从直观上看,我们好像可以这样做。我们对自己的生命负有保护的道德责任,而且在那种情况下,将Q击落是防卫的唯一手段了。但好像还不是那么理直气壮,我们会感觉到多少有些遗憾,肯定欠了Q什么,对于他来说是不公平的。

原因是:我们击落的是Q,而不是劫持他,并把他作为杀伤性武器攻击我们的人。Q不幸地对我们有了威胁,可他确实是无辜的,并不想攻击我们。

但是,Q难道对此没有一点道德责任吗?好像也不是。他的道德责任,大概有两点:其一是被人当了枪来使;其二,他没有为摆脱被人当枪使的命运而作出最大的努力,假如他有能力,有自由意志的话。

思想实验往往是残酷的。不过,这个思想实验中的Q,和强权之下民众的命运倒是有点相似。这是一种被人控制、被人掠夺,甚至被人暴打,被人整死的命运。现象很多,包括前面所举屌丝A和白富美B的例子。

谁都承认,这样的命运,在道德上不是民众应得的。我们把责任指向了权力。但谁又能说,民众对于自己的命运,不负有一点道德责任呢?在平时,他们为权利、为公民的尊严、为对权力的限制鼓与呼过么?又是否关心他人的维权并声援?这样的命运,逻辑上,不就是平时“沉默”的一个结果吗?

回到屌丝A和白富美B的例子,事情实际上显得相当复杂。从公平的角度上,A明显没有道德责任去帮助B,因为在其父犯案前,B对A作为屌丝阶层可以想象到的痛苦是隔膜的,她只是享受着自己所处的阶层的收益—大家在道德上是平等的主体,不出事时你对别人的困境不闻不问,出事了凭什么别人要帮你呢?

但作为公民,在强权之下,A和B,甚至包括权力体系内的人,命运其实都是差不多的。就是说,无论A作为小贩被城管打,还是B的父亲 “含冤”,都并不仅仅是个体的遭遇,他们不过是以偶然的方式,体现了大家的普遍命运罢了。作为公民,显然彼此对于对方在强权之下的命运,负有一定的道德责任:你认同被压榨的处境,受害的并不仅仅是你,同样也是别人。就此而言,对方有難,你当然应该帮着呼吁一下,如果不需要冒多大风险或遭受较大损失的话。

按照前面的说法,人与人之间、公民与公民之间在道德上既是平等的,同时又是相互负有道德责任的。这很自然地提出了一个在法律上是否实际地对他们平等保护的问题。正如我们在前面讲精神病人杀人时所看到的,法律明显没有这样做,而是基于生理上的特点,把精神病人视为特殊人群而给予某种程度的“庇护”。

一些疑问无法消除,不能控制自己的行为,而不是完全缺乏自知力—比如前段时间在深圳杀了3个人并造成5个人受伤的精神病人明显没有丧失自知力,因为他还懂得杀人后自残—这个案例中的人在道德上就没有责任么?

这些疑问,也许可以通过技术性的手段来消除。但还有一个疑问,则涉及公民之间的契约。这就是:假如法律对于精神病人的“庇护”,对受害者及其家属的不公平,可以让后者能够合理地忍受的话,那么,有一个前提,就是他们认同这个游戏规则,并把它视为自己应承担的道德责任。

公民权利与政府权力

但要证明公民具有服从政府权力—包括法律—的道德责任,并不如看上去那么容易。

罗尔斯在阐述他的“作为公平的正义”时说,无论我们愿不愿意,我们都有一项基本的自然责任,去支持、服从那些现存的、应用于我们的正义制度,或者,去推进尚未建立的正义安排,如果这样做无须我们付出太大代价的话。

意思很清楚,如果一项制度是正义的,我们就有服从它们的道德责任。但如果它们不是正义的呢?罗尔斯似乎认为,我们无须这样干。谁有服从暴政的道德责任呢,助纣为虐吗?

看起来,这解决了政府权力有要我们服从的道德权利的问题。但请注意,这只是一个幻觉。

罗尔斯的这个论证,其思路是这样的:你有自然责任去帮助一个困难的人,这没错吧?好,你也有自然责任去支持一个好人,对吧?很好,同样的道理,你也有自然责任,去服从并支持一个正义的制度。

可是,这只是心理上的暗示,而不是道德上的说服。罗尔斯给了我们这样一个心理暗示:你不支持一个正义的制度,就像不支持一个好人那样,明显在道德上有问题。这显然就给了我们一种道德压力:不这样干确实不好啊!他就利用了我们的这种道德压力,使其观点看起来有直觉上的吸引力。

心理说服在逻辑上是无济于事的。支持一个好人,和服从并支持一个正义的制度,明显就不是同样的道理。

其中的一个根本性区别是:对于一个好人,你无须先承诺“我要支持你”,然后才兑现诺言去支持他,而且,你们在逻辑上,不存在先后的问题;可是对于一个正义的制度,因为它不是一个和你在道德上平等的人,而是一个可以影响到你的处境、你的命运的庞然大物—并且,你对于它来说是逻辑在先的,所以,你显然要先承诺过服从并支持它,你才有相应的道德责任,正像它的存在,需要先获得你“同意”才有叫你服从的道德权利一样。

在这里我们看到,政治哲学上的“要么服从,要么滚蛋”命题之所以是错的,是因为它错误地预设政府权力的来源和公民的“同意”不相干—而且错误认为在获得公民的 “同意”之前,政府权力就有道德上的权利叫公民服从了。

没有经过公民同意,即经过民主程序而存在的政府权力、制度、法律,也许是正义的,给了公民好处的,但这和公民具有服从它们的道德责任不相关。公民可以服从它们,但却不能说公民在道德上应该服从。一场游戏,如果参与者对游戏规则的制定没有任何话语权,他可以玩,甚至你可以强迫他玩,但你不能说他有陪你玩的道德责任。

前面所说的法律对精神病人杀人的“庇护”而引发人们基于公正直觉的不满,其“阿喀琉斯之踵”就在这里。不是经过大家“同意”的游戏规则,吃亏的一方,以及有正义感的人们,谁能甘心接受呢?

同样,从当初的药家鑫、李昌奎事件中,一帮所谓的“法学精英”和文青嚷嚷“废除死刑”,逻辑硬伤也是在这里。如何证明,一个人残忍地杀害了没有任何道德过错的无辜者,自己却可以不死呢?如果不是因为凶手相对于受害者有生命特权,那么,就只能有这样的一个论据可以说服人们接受:受害者及其家属,在此前或之后,认同了这样的游戏。