生态城市基本问题研究

2013-06-05汤薇

汤薇

(东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116023)

一、生态城市的概念

“生态城市(eco-city)”的概念是在20世纪70年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈(MAB)计划”研究过程中提出的。该计划提出,要开展城市生态系统研究,内容涉及城市人类活动与城市气候、生物、代谢、迁移、空间、污染等等[1](P59~66)。生态城市被定义为:从自然生态和社会心里两方面去创造一种能充分融合技术与自然的人类活动的最优环境,诱发人的创造力和生产力,提供高水平的物质和生活方式。美国理查德·雷吉斯特在《生态城市伯克利》中将生态城市定义为生态健康城市,是紧凑、充满活力、节能并与自然和谐共存的聚居地[2](P13~43),增加了生态城市的可操作性。罗斯兰则认为,生态城市是各种理论的大综合[3](P34)。我国学者如黄光宇(1992)[4]、黄肇义(2001)[1](P59~66)等也对对生态城市的定义进行补充和完善。

生态城市建设注重人与自然的和谐和发展运作的高效,是城市发展的必然,作为一个新概念,随着文明和社会的发展,生态城市的理念和研究也逐渐深入[5]。生态城市具有和谐、高效、可持续发展和区域性等特征,是包括城市和周围的农村地区,是一个相对开放的与周围相关区域紧密相连的,而不是一个封闭的系统。城市生态系统的结构、功能和协调度三个方面相互依赖、共同作用,整体上不可替代,从系统论的角度看,生态城市朝结构合理、功能高效、动态平衡的自然-经济-社会复合生态系统发展。生态城市通过组织、管理、维持运作机制的自我完善,构建高效协调的城市生态系统,具备良好的生产、还原能力和生态风险预警防范功能。在生态城市中,自然资源得到合理利用和保护,经济的增长首先要保证增长的质量,并以环境容量和生态承载力为限度。在社会方面,生态城市建设除了自然的生态化,还要建立人类社会的生态化,生活质量、人口素质及健康水平需要与社会进步、经济发展相适应,实现文化、教育、道德、科技、法律、制度等的全面生态化,建立公平、安全、绿色的社会环境。

二、生态城市系统分析

(一)生态城市系统的构成和特点

生态城市是由经济、社会、自然环境和基础设施构成的复合生态系统。具体说来,自然生态系统是指居民赖以生存的自然环境,以生物与环境的协同共生及环境对人类活动的支持、缓冲、净化及容纳为特征,包括阳光、空气、气候、森林、土壤、淡水、动物、植物、微生物、矿藏、能源以及自然景观等。基础设施系统是承载居民生产、生活,为其提供场所、环境、设施的物质基础,包括道路、建筑、公共场馆等硬件基础设施以及教育、医疗和保障的软件设施。经济系统是由生产、交换、分配、消费过程中的各个环节通过技术路径耦合而成的,包括工业、农业、建筑业、商业、金融业、贸易业、科技知识产业、运输、通讯等,各子系统通过物流、能流、人流、信息流、价值流相互作用,协调运作。社会生态系统是人类及其活动共同形成的非物质生产的组合,涉及生产、生活各方面,如文化、艺术、道德、宗教、法律、制度、服务等。

生态城市系统具有耗散结构性、内部共生性、系统内部非线性作用、系统环境复杂、地域性和动态性。生态城市系统是一个开放的耗散结构系统,它需要与其他城市和地区保持交流和互动的联系,来维持城市自身的新陈代谢功能。四个子系统之间相互依存和制约,存在着复杂的反馈作用,随着城市的产生而共同产生的,且伴随城市的发展而共同变化。另外,系统外部环境也对城市的发展进程产生越来越大、多方面的影响。地域差异决定了各个生态城市不同的发展轨迹,因此,生态城市建设必须因地制宜,在动态的均衡中寻求可持续发展。

(二)生态城市系统的功能

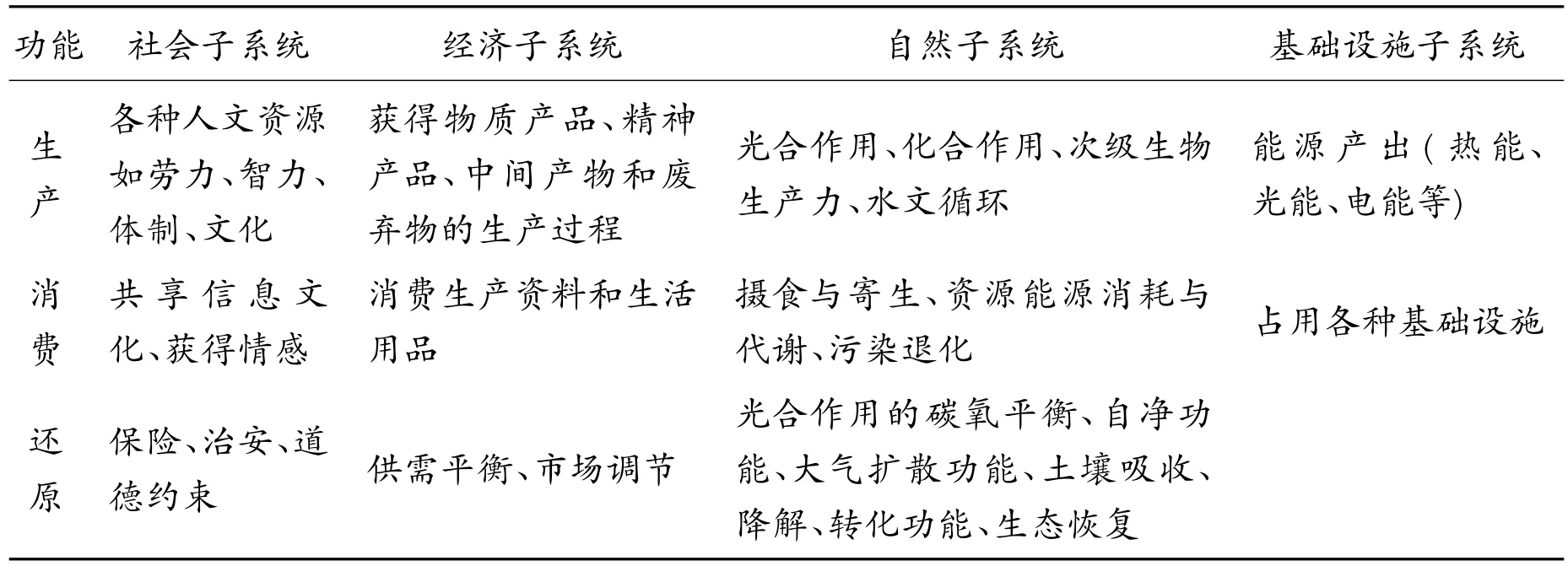

生态城市系统有生产、消费和还原三个基本功能。动物、植物和微生物自身的新陈代谢好与环境的物质能量交换,是城市生态系统最基本的自然生产功能;经济生产包括自然生产和物质再生产过程,在生产成品的同时也产出各种废弃物的再生产;社会生产,生产出各种人文资源。在满足最基本的生理需求的前提下,人们追求精神的享受和个性的发挥,以及广泛的社会联系。还原功能包括资源的持续供给、环境的缓冲容纳能力和人类社会的组织调节能力。表1总结了生态城市系统构成中各个子系统的基本功能。

除此之外,生态城市系统还有服务功能,这一功能以自然生态系统提供的资源、能源及生物多样性为基础,城市生态系统对其进一步加工,给人们提供高附加值产品。其中,文化服务功能对和谐健康的城市生态系统的支撑,显得尤为重要。

表1 生态城市系统基本功能(Table4 -2Basic function of ecocity system)[6](P20~24)

(三)生态城市系统的运行机制

作为主要的四个子系统,自然生态系统的平衡是基础,基础设施系统的完善是保障,经济系统的发展是条件,社会系统的安定是目标,各子系统之间是相互依存、相互制约的关系,它们共同的和谐运行,才能保证生态城市的健康发展。生态城市运行是城市系统适应外部环境变化而进行的内部自我调整,是生态城市得以维持和发展的根本保证。在生态城市内部子系统及与外界之间的不可逆的动态变化中,发挥作用的有以下几种机制:①反馈机制。包括正反馈和负反馈,前者是生产消费系统内在驱动力,促使系统偏离现状,后者是生态支持系统的支持和约束作用,使其保持稳定。人类的物质和精神需要促使城市生态系统的加速发展,这种正反馈机制具有无限扩张性。而生态平稳机制则支配着生态城市系统向另一个方向演化和发展,起着维护和调节系统、平稳演替的作用,但这种作用是有限度的,强烈的干扰和破坏会导致系统的崩溃。②循环机制。生态流维持着生态城市的持续稳定,自然系统中的物质资源的有限性要求对自然资源必须高效率地回收再生、循环多重利用,充分提高利用效率,的,保证其不会产生耗竭或滞留。这种机制强化了生态城市的物质能量,是生态城市持续运转的保证。③共生适应机制。共生导致有序,适应确保了稳定,生态城市的各系统组成部分之间存在着作用与反作用,相生相克,通过共生机制和相互适应,形成多样的功能、结构和生态关系,变对抗为利用,协同进化,相得益彰。④补偿机制。当生态城市各系统之间的冲突和对抗超出了适应机制所能调节的限度,就需要引入补偿机制,修正某一子系统组的抑制和失衡,恢复整体正常运行。

三、生态城市规划

(一)设计思想

生态城市无论是结构、功能还是其他各方面与传统城市均有质的不同,因此生态城市的建设需要创造性的规划设计,原来建立在工业文明扩张和掠夺思想上的规划理念必须转变为具有未来学意义,对人类发展与进步有主动预测性地把握的生态整体规划设计方法(Methodology of Ecologically Integrated Planning and Design)。这种设计体现了平衡和协调的规划思想,将城与乡、人与自然看作一个整体,综合人和时间、空间三大要素,协调经济、社会、环境的关系,从时间、空间、功能、部门和区域的结合四个方面进行整体规划。

如前所述,生态城市的多功能性需要将物质规划、经济规划和社会规划结合起来,看作一个整体。空间层次上的结合是指国家、区域、城市直至乡村地区不同层次地域间的规划不能分割,例如城市规划应当在区域规划的指导下进行,在区域城市群建设中考虑某个城市的发展,即城市规划空间上的外延应当有所扩大。规划时效问题包括规划的阶段划分、时限确定、工作时间和同步性等,整体规划又可以分为远景、长期、短期三个阶段。时间上的结合是指在做出长期总体规划方案前,要对每个远景方案的优缺点进行比较,并以此为基础,与短期目标的结合。,两者又以远景分析为基础,远景分析是不受时间限制的。某一领域的建设部门具有自下而上的垂直联系机构,而某一个地区的规划是受到周边横向的影响,规划设计者需要将纵向的建议与横向的区域联系起来,使区域的空间需求和发展可能联系起来。

整体规划方法对人居环境的创造,除了作为一种改造物质环境的技术手段,更是对社会文化环境的整合与创造上,是“医治”聚居问题的社会手段。生态整体规划设计的最高价值标准既不是自然中心主义,消极、被动地以减少人类利益(文化价值)的方式保护自然环境(自然价值),而限制人类行为,也不是在人类利益最大化的前提下保护自然的人类中心主义,而是运用人类智慧和创造力实现人与自然公平、协调发展的过程中,争取自身内部的公平,实现人与自然的双赢。

(二)设计的特点和原则

生态整体规划设计具有系统性、综合性、区域性、开放性、动态性特点。复杂的城乡复合系统中各种子系统通过功能流和反馈机制等关系结成错综复杂的时空网络,要求规划设计者必须要有系统观念和网式思维,综合社会学家、经济学家、生态学家、地理学家、设计师的集体智慧,并借助计算机、统计、模型以及生态工艺等多种手段,深入探索。生态城市是城乡结合的区域概念,生态城市规划不能局限于小范围的区域,而应该“着眼于全球思考,立足于地方行动”。规划的全过程接受公众广泛参与,自上而下和自下而上相结合,调查分析-规划-实施管理-反馈调整的循环、滚动式程序体现了开放、民主和公正的准则。

生态整体规划设计既要遵循生态要素原则。又要遵循复合系统原则。首先,要体现尊重、公正和包容,重视社会整体利益,生态整体规划设计立足于物质发展规划,却必须着眼于社会发展现划,提高居民生活质量、为其创造平等的机会、公平地提供各种社会服务、“将文化和人的价值恢复到中心的位置”、关注人性、传承历史文化这些社会的发面是其重要原则。其次,经济活动是城市最基本活动之一,整体规划设计应注重经济发展的质量和持续性,提高资源利用效率、循环再生,促进生态型产业经济结构经济的形成,原则的核心价值在于效率。第三,城市化过程必须遵守自然生态原则即自然演进的规律,自然环境在其承载能力之内有再生、自净能力,能保持结构稳定性和功能的持续性。规划设计结合自然,适应与改造并重,同时依据总目标,制定不同阶段的规划方案。最后,复合生态原则。城市生态系统是区域生态系统中的一个有机体,把城市内各系统视为一个有机体,利用社会、经济、自然子系统的互补性,寻求三者的平衡。这是规划的难点和重点,协调是其核心价值。

四、生态城市的模式

自生态城市概念提出以来,世界各国都展开了研究和建设,我国各地也有200多座城市将构建生态城市列入发展规划。由于我国地域辽阔,区域发展不平衡,各地城市的经济水平、资源禀赋、文化意识差异都很大,但总的来看,可以将这些城市大体分为三类:一类为资源型城市,这类城市一般是在丰富的矿产资源的基础上发展起来的;一类为旅游型城市,特点是旅游业是城市的支柱产业;另一类为综合型城市,这种一般是区域性大城市,经济、社会、文化各方面都较为发达,对区域发展有带动作用。因此,相应的得出不同类型生态城市的模式。

1.资源型生态城市

资源型城市是城市的重要组成部分,因矿产资源的开发和加工而形成、发展起来,多是传统的工业城市,与矿业相关的产业在地区经济结构中占有主导性地位,从事矿业的职工在就业人口中占有较大比例,社会文化也带有明显的印记。我国的资源型城市非常多,代表性的如内蒙古包头市,有铁、金、铜、稀土等50多种金属、非金属矿产资源,黑龙江省大庆市在石油资源基础上发展起来,安徽省淮北市以煤炭资源著名等。

资源型城市的特点是,城市资源丰富,但发展模式粗放,经济增长依赖于高投入、高消耗,导致资源走向枯竭,环境恶化。另外,产业比重失调,第二产业尤其是资源加工业比重过大,产业链较短,缺乏深加工。因此,对资源型城市来说,生态城市建设是实现城市可持续发展的必由之路。一方面,资源型城市应大力发展先进技术和科学管理,带动资源和能源消费结构转变,加强源头预防、生产全过程的控制,节约资源,提高利用效益,发展循环经济,减轻环境负荷。针对产业比重失调的情况,资源型城市必须调整产业结构,加快产业升级换代,补上生态农业的不足。另一方面,资源型城市应尽可能减少资源开采,拉长产业链,同时大力发展第三产业,增加资源深加工和多样化利用行业的资金投入,提高经济效益,使粗放型经济增长方式转变为集约型经济增长。

2.旅游型生态城市

旅游型城市是指拥有吸引大量外地游客的旅游资源,相关机构、设施和功能完备,旅游产业高效运转,处于支柱产业地位的城市。旅游型城市的物质构成要素包括自然生态环境、空间结构布局、经典建筑作品以及由此构成景观,非物质构成要素则包括文化、历史、社会、政治、经济和氛围等。与其他城市相比,旅游型城市具有独有的魅力,典型的旅游型城市如广西桂林、安徽黄山、云南昆明市、海南三亚等。

旅游型城市发展的基础是当地自然风景或人文景观,但是很多旅游型城市对旅游资源的保护力度不够,低投入、高产出造成旅游资源得不到恢复和改善,高负荷运转,生态环境不同程度被破坏。还有就是旅游产业的价值链较短,没有充分带动城市其它产业的发展。在生态城市的构建过程中,这类城市应侧重如下几点:首先要加大对旅游资源的保护力度,通过调查全面掌握旅游资源的种类、结构、特点、性质、成因、数量、质量等,科学评价其价值,在此基础上合理规划,适度开发。按照可持续发展原则制定专门的旅游环境保护制定,在实现旅游业经济利益的同时,最大限度地减少对潜在环境的破坏和影响。其次,根据旅游资源的可再生和不可再生性质采取不同的保护或开发方式。对于珍稀动植物、历史遗迹等不可再生资源应保护为重,有限度的开发,尽可能延缓其枯竭;而对于可再生资源如一般森林、水体、人造景观等应提高可再生率,在其承载力限度内有效利用,例如旅游高峰期应定期修整。最后,利用资源优势,带动相关产业发展,尤其是服务业和知识产业,完善城市基础设施,利用优越的环境和舒适的居住条件吸引高级人才。

3.综合型生态城市

综合型城市的功能比较全面,通常是区域的中心城市,发展相对成熟,经济发达,文明程度较高,对周围其他各类中小城市有集聚效应,包括各个省会和副省级城市,代表性城市如北京、上海、重庆等。

综合型城市大都有悠久的历史,但是积累的问题也更多更复杂。这类城市在发展过程中欠债过多,基础设施建设往往跟不上发展的需要,导致了全面的环境危机,如大气污染、水污染、噪声污染、垃圾围城等。由于城市发展初期没有科学规划,随着城市的膨胀,空间格局越来越不合理。因此综合型生态城市构建需要采取相应措施:一是完善公共基础服务设施,满足居民的需求。尤其是公共交通,已成为当今大城市的通病。二是发展科技产业和长效管理机制,从源头上解决城市环境难题。淘汰污染严重的产业,开发引进高科技含量、低能耗的绿色新型产业。三是城市和乡村的社会、经济和生态一体化,将城市融入自然,带动郊区以至乡村一同发展,不能将城市环境的改善建立在对周边地区的生态资源的剥削之上。另外,相当重要的一点是普及生态知识,倡导生态哲学和生态美学,加强环境立法、执法,利用中心城市的宣传优势,提高全民的生态意识。

[1]黄肇义,杨东援.国内外生态城市理论研究综述[J].城市规划,2001,25(1).

[2]Register R.Eco - city Berkeley:Building Cities for A Healthier Future.CA:North AtlanticBooks,1987.

[3]Roseland M.(1997),Dimensions of the Future:An Eco-city Overview.Eco-city Dimensions,Edited by Roseland M.New Society Publishers.1 -12.

[4]黄光宇.田园城市·绿心城市·生态城市[Z].重庆建筑工程学院城市规划与设计研究所,1989.

[5]杨荣金.生态城市建设与规划[M].北京:经济日报出版社,2007.

[6]景星蓉,张健,樊艳妮.生态城市及城市生态系统理论[J].城市问题.200,46.