赛马不相马——学校师资队伍建设的体会

2013-05-31南安市蓝园高级中学李俊松

◎南安市蓝园高级中学 李俊松

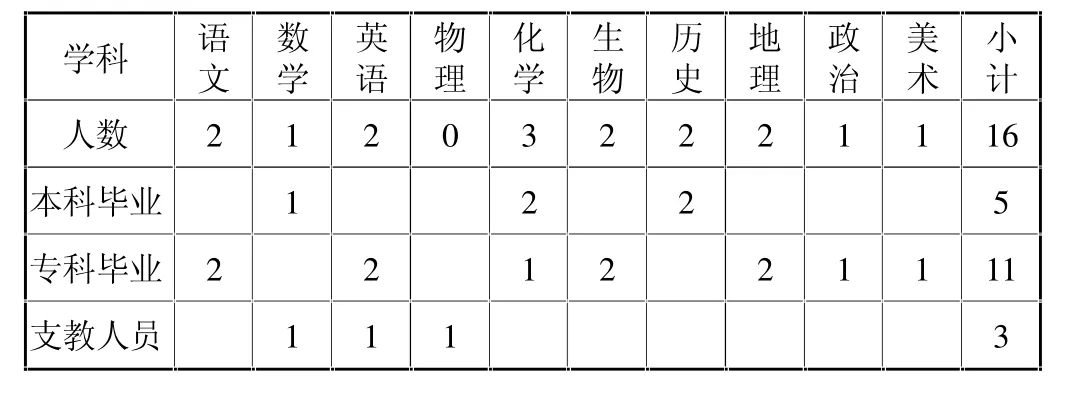

我校创办于2000年11月,2001年8月招收首届学生。当时,正值我市一中、国光中学创建国家级示范高中之际,绝大多数的应届本科毕业生均分配至上述两所学校任教。我校虽是独立高中校,但首批16名专任教师中,只有3人从高中校调入,2人从非师范类院校毕业分配,其余均从初中校调入,第一学历为大专,且尚未取得本科学历,不具备高中教师资格,师资队伍的素质相当薄弱,数量不够,形势相当严竣,具体情况如下表:

学科 语文数英物化生历地政美小学语理学物史理治术计人数 支教人员 3

这样一支几乎没有高中教学经验的教师队伍如何适应教学需要,如何跟上高中新课程改革的潮流,如何在南安市二十多所高中校立足,是摆在学校面前一个任重道远的任务。我们没有名师,没有骨干教师等“千里马”可以依靠,也没有优秀的重点大学毕业生补充,没有千挑万选的“相马”资本,只有面对现实,勇于挑战。经过分析研究,学校确定了“赛马不相马”的工作思路,即在教育教学中促使全体教师投入实践,边学边干,勤思苦练,大胆地使用年轻教师,在水中学会游泳。对他们“搭台子、压担子、结对子、找位子”,促进队伍迅速成熟和成长。经过努力,我校教师100%达到本科学历,实现本科化,并有3名教师攻读硕士研究生;在几乎一片空白的“白纸”上,涌现出了1名泉州市中青年学科带头人,10名泉州市骨干教师,1名南安市高中名师工作室成员,6名南安市高中名师工作室培养对象;近三年来,有4位教师被评为泉州市“教坛新秀”,5位教师评为南安市教坛新秀,参加南安市级以上各类技能竞赛获奖60人次。一支年富力强、教学经验日益提高、爱岗敬业的教师队伍逐渐成长起来,为学校的发展奠定了坚实的基础。至2011年,经过十年奋斗,我校教师队伍发生了巨大的变化,具体见下表:

学科 语文 数学 英语 物理 化学 生物 历史 地理 政治 美术 体育 音乐 计算机 技术本科学历比率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%县级以上骨干教师 县级以上技能竞赛获奖人次

现代教育理论认为,不管是学生还是教师其可塑性没有本质的区别,只有发展过程阶段特征的不同;不仅学生可以教育成好学生,教师同样可以培养成好教师;教师专业特长的不断丰富、智慧特长的不断发展、人格魅力的日臻成熟才能够满足不同学生的多样需求的。在“赛马不相马”理念指导下,学校教师们找到了信心和希望,找到了工作的方向和目标。于是,“自我发展”成了我校教师的自觉追求。

一、目标引领立师德,“三苦”精神成品牌

学校在创办伊始,南安市委、市政府就为我校提出“高规格规划、高标准建设、高层次办学”的目标要求。这对于一所新办校是一个远大的理想。我们没有望而却步,也没有好高骛远,而是迎难而上。围绕着上级提出的目标,学校提出了分三步走的战略,第一步:用六年时间晋升为三级达标中学,跨入重点中学行列;第二步:到建校10周年,学校具有较大的规模,在二、三级达标中学中走前列,力争成为二级达标中学;第三步:到建校20周年,成为闽南地区著名侨校。每一学年学校还根据战略规划结合实际制定了具体的工作目标。在学校目标的指引下,首先塑造的是精神,是吃苦的毅力。老师们“起早摸黑、悉心教导、讲究方法、诲人不倦、持之以恒”,表现出了人民教师应有的崇高师德。在一线教师“吃苦”精神的感染下,学校广大学生“吃苦”学习,行政职工“吃苦”奉献。这就是我校独有的“三苦”精神:教师苦教,学生苦学,行政职工苦干。苦尽甘来,看着同学们学习成绩的不断进步、思想的不断成熟、身体的不断健壮、人格的不断完善,全体蓝高人感到由衷的欣慰,共尝着不尽的甘甜。在蓝高,在教育的事业中,我们的老师找到了属于自己的位置,实现了自己的人生价值。“吃苦”精神已经成为了蓝高人的共同品质。蓝高人不论走到哪里都是经得起考验的,这一点从我校调到其他学校任教的教师身上可以充分体现。这种精神是我校教师崇高师德的集中表现,是校园文化的精华,在区域内享有较高的知名度。

二、岗位练兵修内功,业务长进受瞩目

为了使学校教师能够迅速适应新课程改革下的高中教学,学校以教学基本功为抓手,通过开展各种竞赛或评比活动,促使每位教师在日常工作中不断加强自我修练,精益求精,多出精品。

1.大量做题。凡是进入学校的老师,首先得到的要求是“做题”。不管是高考题、模拟题或是课后思考题,不管是教过的或是没教过的,每位教师每周均要完成大量的练习题,纵身投入“题海”之中。在任务的驱动下,老师们逼自己钻研高中教材,提前介入自己尚未教过的课程,从最初的苦闷彷徨到熟能生巧,从最初的对高中教学的不了解到基本掌握教学体系,从最初的抵触到主动接受,较快地适应了高中教学的需要。通过做题,从中发现自己教学的疏漏、偏差及不足,起到了很好的“以题为鉴”的作用。

2.师生同场竞技。学校在每年高三年省质检中,均举办师生同步、专业同场的业务竞赛活动。老师们通过竞赛真正体会到学生的感受,遇到了学生可能遇到的困难。帮助教师更好地把握课程标准和高考方向,从而为教师创造性的使用教材、选择适当的教法、更好地提出学法提供依据。

3.开展献课活动,评选“优质课”。学校提出“人人献一堂好课”的号召,要求所有教师每人每年至少上一堂校级以上公开课,学校还开展了党员教师献课活动和骨干教师示范课展示活动,并且每年组织一次优质课评选活动。这些活动的开展起到了抛砖引玉、问题会诊、反思提升等作用,对于提高课堂教学效益有着重要的意义。

十年来,学校教师都经历过大量的实战训练和许多经常性的竞赛活动,老师们在教材的使用、教学方法的选择、多媒体技术的应用、学生主体性的调动等方面都得到了显著的提升,教育教学效果十分显著,广大学生“学得会、留得住、考得上”、每年高考上线提高率均居南安市前列,演绎着“低进中出、中进高出”的发展新模式。

三、科研兴校师先行,课堂教学出效益

学校坚持“科研兴校、质量强校”的办学宗旨,把教育科研作为改进教学工作,提升教育质量的直接动力。

1.加强教研组、备课组建设,强化集体备课。各教研组、备课组每周需开展一次集体备课,围绕备课过程中遇到的困难进行交流探讨,充分发挥团队的集体智慧,开展有效备课。

2.抓住典型问题,开展课题研究。学校提出“问题即课题”的思路,把解决教学过程中的突出问题或普遍问题提升为课题,破除教师对课题研究的神秘感,在教学中研究,在研究中教学。学校现有1个省级立项课题,3个泉州市立项课题,6个南安市立项课题,7个校级课题。

3.创新教研模式,开展微观教研。一是开展“说题”教研活动,以试题为载体,探讨试题的命题意图、难度设置、解题方法、教学建议。二是举行片段教学,开展课例研究。俗话说“细节决定成败”,通过对教学中的具体环节、特定对象或某种方法进行探讨,有效地激发教师钻研课堂的积极性,大大提高课堂教学的有效性。

四、进修培训富脑袋,从容担当树中坚

根据《学校教师队伍建设实施方案》、《学校青年教师培养方案》、《学校骨干教师培养方案》,学校实施“三大培训工程”,一大批教学骨干脱颖而出成为学校教学的中坚力量。

1.全员培训工程。为了能够满足课程改革的要求,学校按照上级提出的不培训不上岗的要求,在办学经费紧张的情况下优先保证培训费用,树立“培训是最大福利”的理念,不放过任何一次学习机会。近三年来,我校教师全员参加省级新课程学习,参加各种培训、研讨达300多人次。同时,整合校内外各种有利资源,把“请进来”和“走出去”相结合,组织所有专任教师参加省、市两级的新课程学科培训,同时还经常性地举办校本新课程理论和教育技术培训。

2.学历提升工程。学校提出学历未达标的老师四年内必须取得本科学历的要求,同时从课时、经费、奖励等方面创设条件,鼓励教师参加学历进修。截止到2009年12月,我校专任教师实现了两个100%,即100%本科毕业、100%具备高中教师资格。

3.实施“青蓝工程”。学校对青年教师提出“一年内站稳讲台,三年内成为合格教师,五年内成为优秀教师”的要求。在校内,学校开展同伴互助活动,学校要求每位中级以上职称的教师必须挂钩联系2—3名青年教师。在校外,学校组织开展拜师结对活动,我校与国家示范性高中——南安国光中学建立长期的结对关系。通过学校的搭桥牵线,我校教师在他们的专业引领下成长迅速,逐渐成为学校的教学骨干。

4.不拘一格选人才。学校坚持任人唯贤、德才兼备的原则,大胆使用和培养年轻干部,努力做到知人善任。目前,学校2名副校级领导、8名中层干部、10名教研组长、6名年段长及绝大多数备课组长都是伴随着学校的发展而成长起来的,他们能在各自的岗位上独挡一面。

“赛马不相马”的师资建设经验使学校教师在较短的时间内迅速成长,但是随着时间的推移和教育形势的发展,师资队伍素质如何再上新台阶又成为了我们的新任务。可持续发展的教育思想指出,教育的可持续发展是以人的可持续发展为目的和动力的,如何引导教师接受现代教育手段的革新与变化,重视现代教育科学的探索与研究,把自己锤炼成专家型教师,从教师心灵深处去唤起他们求知与向上的欲望,我们仍将走在路上。