文学与思想

2013-05-30西格丽德·努涅斯著姚望姚君伟校

〔美国〕西格丽德·努涅斯 著 姚望 译 姚君伟 校

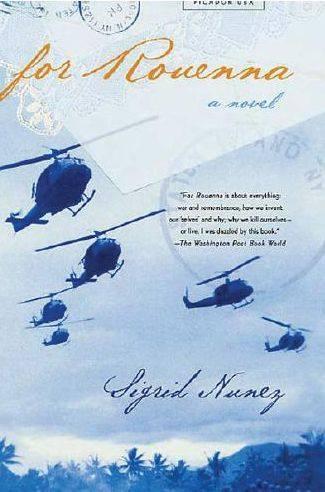

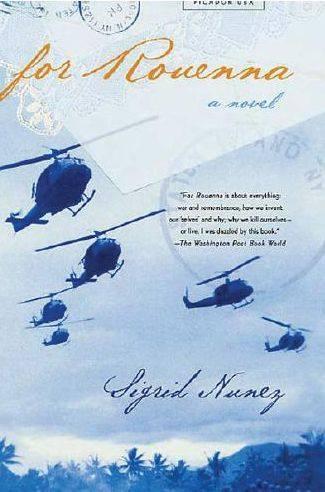

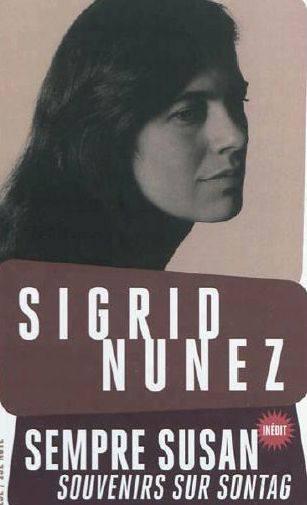

2012年11月3—5日,由中国人民大学和国家汉办联合举办的“第三届世界汉学大会”在中国人民大学召开。这是继2007和2009年两届世界汉学大会后的又一次全球范围的汉学研究盛会,许嘉璐、汤一介、杜维明、张隆溪等来自海内外的100多位专家学者齐聚人民大学明德堂,围绕大会主题“汉学与当今世界”,进行了广泛而深入的研讨和交流。在会议邀请的中外学者和作家中,有哈金推荐的美国华裔作家西格丽德·努涅斯(Sigrid Nunez,1951—)。努涅斯已出版6部小说,包括《上帝吹落的羽毛》(A Feather on the Breath of God,1995)、《为了罗恩娜》(For Rouenna,2001)等,作品多涉及移民文化以及文化冲突与交流等题材和主题。2012年,上海译文出版社出版了她的《永远的苏珊——回忆苏珊·桑塔格》,上海文艺出版社新年也将引进她的长篇小说处女作。

此次汉学大会会期三天,努涅斯因为是住校作家,教学任务在身,只能在北京待一周时间,所以,一开始她有些犹豫。但她决定参会后,便立即着手进行会前的准备,特别是会议安排的她与人大文学院阎连科老师的对谈,撰写了题为《文学与思想》(Literature and Ideas)的发言稿,其中引证了包括桑塔格、伍尔夫等名家在内的作家、学者的观点,并结合自己多年的创作,讨论了文学与思想的关系这一经典的、然而也是常谈常新的话题,提出了她自己的独特思考。

遗憾的是,就在努涅斯兴致勃勃地准备飞赴北京前,超级风暴“桑迪”于10月29日在美国东部登陆,她所在的纽约数天停水断电,停止供暖,她还短暂地撤离了寓所。无奈之下,她不得已取消了北京之行。风暴减弱后,她通过电子邮件告诉我说,幸好她事先将发言稿发给了大会组委会,他们答应安排人代她宣读稿子。随后,她也将稿子发给了我。我看完后感觉她谈的话题很有意思,便与她联系,希望先行发表中文版。在获得她的授权后,我将文章交姚望译出,以飨读者。

——校者

作家们最常被问及的两个问题似乎是“你为什么写作?”和“你的思想哪里来的?”。

我喜欢作家弗兰纳里·奥康纳回答这两个问题的方式。对“你为什么写作?”这个问题,她答道:“因为我长于写作。”对第二个问题,她说:“你写故事并不是因为你有思想,而是因为你有故事。”

记得上大学的时候,我和我的老师——文学评论家和小说家伊丽莎白·哈德威克谈论过各种类型的作家。哈德威克教授是我写作讨论课的第一位老师,碰巧也是我所遇到的第一位专业作家。像她的许多学生一样,我也非常敬重她,总是认真聆听她说的每句话。我记得她对很多作家的作品都满怀热情,但对谈起的一些作家——常常还是个名人,她会摇摇头说:“嗯,他(她)并没有什么真正的思想。”对这些没有真正思想的作家,哈德威克教授显然十分鄙视。不管他们可能有多高的文学天赋,也不管他们的作品在市面上是如何畅销,都不能把这些没什么思想的作家太当回事。

我记得她这番话让我非常纠结。我那时想当作家。于是我就问自己:我有思想吗?如果有,这些思想是哈德威克教授谈到的那一类,即真正的思想吗?我当然认为是指严肃的、重要的思想。我的思想严肃、重要到足以证明我写作的欲望是正当的吗?要知道,我当时还处在感觉自己需要获得写作许可的阶段呢。

不管怎么说,如何才能产生效果呢?你有没有先产生思想,满心喜悦地认为它们是真正的思想,然后寻找到一个能充分而恰当处理它们的故事?这个过程在我看来是多么令人畏缩啊,多么困难、多么奇怪啊!我那时明白,这样肯定不对。但是,如果你开始写一个故事而脑子里没有真正的思想,又如何敢肯定你在写的过程中思想会随之而来呢?

因此,第一次知道故事大师弗兰纳里·奥康纳所言(“你写故事并不是因为你有思想,而是因为你有故事”)的时候,我感到了莫大的宽慰。她说的话我认为极有道理,我感觉她无疑是对的。

那好。故事我有。而且,弗兰纳里·奥康纳还说过,任何人,只要他没在童年夭折,那他就有素材足够他写上一辈子;得知她说过这样的话,我感觉肯定也是对的。原来如此。故事我有。像所有人一样,我有过童年,有来自童年的故事,这个童年我还正巧非常想写写呢。我有记忆。观察、思考、观点我都有。我有一种办法——我自己的办法——来记住事物以及观察事物。关于世界,关于我的经历,我有话要说;我既想记住所有这一切,也想要有通过想象,把这一切都写到纸上的生活。

不过,我的这些记忆和思考,我自己观察、记住等等的方式,是哈德威克教授所谓的真正的思想吗?我认为不是。我只知道,从我在这个世上的生活中,从我一直在博览的优秀书籍中,我想写东西。我现在还知道另一件非常重要的事情。我知道即使我把这辈子剩下的所有时光都拿来尝试,我也永远想不出什么高见;假如我过分地思考我的思想是不是真正的思想,它们是否足够深刻或者严肃,那我永远写不了什么。

当然,我们阅读得越多,就越明白,文学在多大程度上像哲学那样处理着众多同样的大问题:人类在宇宙中扮演什么角色?个人与社会之间是什么关系?什么是现实?为什么事物是它们现在的样子?善与恶的性质是什么?一个人该怎样生活?死亡是什么?

一直以来不那么容易判断的就是一部文学作品的价值在多大程度上有赖于——或应该有赖于——其思想的重要性,作者处理它们又有多成功。

19世纪——许多人视之为西方小说的黄金时代,小说作为由思想控制的一个文类的理念为人们想当然地接受,在作家和读者当中,一直都普遍赞同维克多·雨果下的定义:小说家是“道德和思想的史学家”。

但我们清楚,西方现代主义的高见之一是思想本身必须消失。T.S.艾略特责怪亨利·詹姆斯心灵太纯洁了,没有思想能够亵渎它,尽管这在一些人听起来也许怪怪的,艾略特其实是在给予高度赞扬。对像弗吉尼亚·伍尔夫这样热切的现代派而言,小说家应该拒斥思想权威的外衣,努力创作更像诗歌一样的小说。替代思想小说(idea novel)而出现的是形象小说(image novel)。这种新的小说类别一问世,因为大多数作家和读者都认为它技巧上比旧小说更艺术,更不用提更时髦,或者像我们现在会说的,更性感,立即得到了普遍认可。

对于“你的思想哪里来的?”这个问题,纳博科夫的反应是眼睛骨碌碌转。“我没有任何一般性思想可加以利用,”他坚持认为,“我只是喜欢设谜,而这些谜有很讲究的谜底。”他不通过思想来思考,他说,而是通过形象。在纳博科夫看来,一部文学作品的关键,严格说来是结构与风格;众所周知,他教导他的美国大学生:说一本书里有高见,这纯属一派胡言。

对另一位小说家米兰·昆德拉而言,一部小说中重要的是智慧,而非高见;小说的智慧不同于哲学的智慧。理论的精神有别于产生小说的精神,后者昆德拉视为轻松、戏谑和幽默。昆德拉认为,不是思想,而是生存的主题,生存的奥秘才是小说家主要关注的。而且,他认为,不能指望小说家成为他自己思想的代言人;他举例说明托尔斯泰在创作《安娜·卡列尼娜》的过程中何以在根本没有改变他的道德原则的情况下,对其笔下的女主人公产生了一种新的理解,这一理解有别于他开始的理解,揭示出关于她的一种更深入、也更智慧的真相。

在考虑“文学与思想”这个题目的时候,我觉得小说家、评论家苏珊·桑塔格是个特别有趣的例子;桑塔格是为风格的重要性和严肃的必要性而大声疾呼的辩护者,她也是一生都在深思文学与思想一个个问题的声名卓著的思想者。

桑塔格写出了精彩纷呈的随笔,其长于思想的禀赋尤其令人钦佩,但她一辈子都极其痛苦,为自己在小说创作方面没有取得更大的成就而深感遗憾。事实上,她创作了四部长篇和一部短篇小说集,获得过数种小说奖。担心她的小说有问题,其中基本的元素缺失,担心自己也许更多地是个思想者,太过苦行苛刻而且离题因此永远都成不了伟大的小说家,这样的担心她一辈子都没有消除掉。

在她1970年记的一则日记里,我们发现她在宣称——满怀希望地——她终于“准备好学习如何写作了,用语言而非思想作为思考工具”。也许她脑子里想到的是诗人马拉美与画家德加之间那次著名的交流。某天,两人在谈诗。德加也想做诗,他解释说:“并不是我没有可以写进诗的思想。我有太多的思想了。”

“但是,德加,”马拉美说,“做诗可不是靠思想。你是用语言。”

然而,我们发现,七年后,苏珊·桑塔格写了以下这则笔记:

“唯一重要的东西是思想。思想背后是(道德)原则。一个人要么严肃,要么不严肃。”

日记另一处,她哀叹当代美国文学,包括诗歌的巨大弱点在于“它是反智的,它没有高见”。我们发现让她也很纠结的是“再也没有小说”——我们猜想她是指再也没有伟大的小说——的“一个原因也许是因为没有关于社会与自我之间(社会学的、历史学的和哲学的)关系的令人激动的新理论”。

因此,脱去知识权威的外衣——这在像弗吉尼亚·伍尔夫这样的小说家身上极为自然——对桑塔格而言根本不可能:这件外衣缝在了她的双肩上。她的日记记满了关于短篇、长篇和中篇小说,还有剧本的想法,这些想法最为引人注目之处在于它们完全是抽象的。“写一本关于身体的书——但不是一本关于精神分裂症的书,这可能吗?”读上去像是一则典型的日记。有好多年,她半真半假地想着写一部关于机械和技术速度对现代社会的影响的长篇小说。

显然,苏珊·桑塔格的小说并非源自昆德拉的轻松和幽默之处,而完全与她的评论同源。她在构思小说时,脑子里想到的不是形象,不是细节,不是哪些具体的人物,甚至都不是一则趣闻,而毫不含糊地说是思想——就和她想着写随笔时一样。

正如评论家们所指出的,桑塔格的非小说作品要做的大都是告诉读者如何去思考。如何思考摄影,如何思考疾病。在她希望改变文类的时候,这一点非常顽固,不会改变。在桑塔格讲故事时,她经常也是以告诉读者如何对这个故事进行思考而结束。

在苏珊·桑塔格人到中年,回首自己早年诉诸理性的实验性小说时,她发现这些作品有严重缺陷。她的思路显然一直不对。她本来会做点别的事情的。创作其他种类的小说,随意、主观、大胆、丰富、节奏感强的像散文诗一样的小说,如弗吉尼亚·伍尔夫的《海浪》,这是她的夙愿。(她在日记里写到她的朋友,也是我早年的老师伊丽莎白·哈德威克的创作时说:“没有思想,但如音乐般美妙。”——一个把羡慕和蔑视合而为一的判断。坦白地说,看到这句话,我感到惊愕,但我并不真的感到诧异。)

当然,最终,桑塔格还是无法逃脱一个事实,即思想是最令她激情澎湃的东西。她不愿意、也无法放弃思想。“一个人要么严肃,要么不严肃。”

间断了多年之后,当苏珊·桑塔格又重新写小说的时候,她认为自己偶然找到了一个解决的办法。她最后两部长篇都是历史小说,这种文类对思想推论和讨论极为有利,而其中,某种权威的声音不会太过刺耳。换句话说,如果把你的小说背景置于雨果的时代,你照样可以逃脱掉扮演他的“道德与思想的史学家”这一角色。

但是,这不是一个完美的解决办法,桑塔格也知道不是,所以拿这样的问题折磨自己:如果一个作家不写他自己的世界和时代,那他还有没有可能成为一流的小说家?

我始终不明白,桑塔格为什么不采用另一个解决方法,一个不必回到历史过往的办法。因为已经存在一种形式,我相信会百分之百地适合她。

以下这段话引自西班牙当代作家哈维尔·马里亚斯的一次访谈:

“小说形式中有个传统……该传统体现了我所谓的文学思维或文学思想。它是一种只出现在文学当中的思维方式——除非你在写小说,否则,你永远都不会想到或碰到的事情。在我的书里,不仅有情节、人物、故事等,而且有思考,情节每每就不再发展。叙述者于是就进行一系列的考虑和沉思。和哲学思维不同——哲学思维要求提出一个没有逻辑错误、没有矛盾的论点——文学思维允许你自我矛盾。”

除了马里亚斯自己优秀的小说,还有很多他在谈的这类小说。昆德拉的作品——他使用了“沉思的询问”来描述这种形式;立刻跃入脑海的还有V.S.奈保尔、J.M.库切和W.G.西博尔德的作品。事实上,桑塔格的历史小说充满了文学思维。但是,她的批评思维中满脑子都是当代社会与文化的问题,她为什么没有尝试采用杂合的随笔-小说这种形式来写一部场景置于当下、涉及这些问题的作品,而不是去写历史小说,对我来讲还是个谜,要知道,她可是这一形式的一些最佳践行者的大崇拜者和捍卫者啊。

我相信,假如桑塔格活得更长些,她最终会写这类书的。博尔赫斯说,作家死的时候就变成了书;假如他说的是对的,那么,我相信桑塔格一定会变成这样的书。