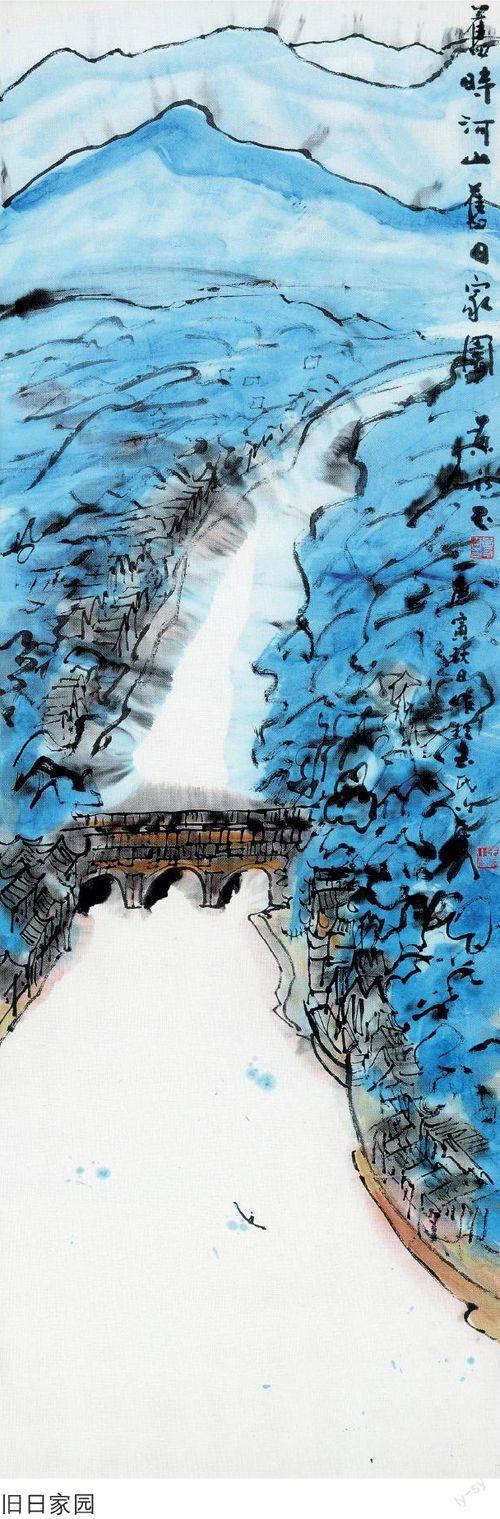

黄永玉:流不尽的无愁河

2013-05-30王悦阳

王悦阳

黄永玉九十了,“世界长大了,我他妈也老了!”这是他由衷地发出的感慨。

他的一生,走过太多的地方,吃尽了种种苦难,也享到了莫大的福分。从家乡凤凰,到厦门集美学校,抗战时的内地,辗转台湾、香港,最终回到北京,乃至晚年驻足的意大利、法国……而上海,在他的眼中,始终有着极为重要与特殊的地位与意义。“年轻时在上海的日子,没一天不辛苦,可我始终是那么爱这个城市,没有原因,也不需要原因。”

在上海图书馆举办的“我的文学行当”展览会上,黄永玉再次来到上海,尽管行色匆匆,却仍然不忘与新老朋友见面,还参加了“新民艺谭”的专题讲座与《可凡倾听》的录制。当老朋友曹可凡问起:“如果再过个50年,人们谈起黄永玉的时候,你希望他们怎么说你?”黄永玉不假思索脱口而出:“这个混蛋!”,随即哈哈大笑起来。

上海因缘

《新民周刊》:黄先生,这么多年来,您开过无数次画展。在90岁时您却办了个最特别的文学创作回顾展览,而首站就放在上海,可见与这座城市的渊源与感情。当年您的表叔沈从文先生写过一篇《论海派》,他对海派的文化基本上采取不屑的态度,后来鲁迅先生也加入论战,京派和海派的争论一直延续到今天。而您却对上海似乎一往情深。

黄永玉:我开始接触世界,接触家乡以外的那个大的世界,是从上海开始的。小时候就看《时代漫画》、《上海漫画》,认识这个时代、社会、环境,也知道了张乐平、叶浅予、张正宇、张光宇……我就想一定要到上海来。

第一次来的时候很小,是1937年陪父亲路过上海,准备到福建去。那次我住在白湖旅社,现在恐怕找不到了,凤凰小孩12岁,人家带着我到处去看,看国际饭店,问我高不高,我说不高,我家里的房子比它高。为什么呢?因为我们的房子有的是在山上的。那个时候大家说看国际饭店要仰起头,会把帽子也掉下来,我就奇怪,你就不能按着帽子看么?哈哈哈!

《新民周刊》:再一次到上海已经是抗战胜利后了吧?

黄永玉:对,1946年,参加了木刻协会,老前辈们都在上海,所以一定要到上海来。我当时在厦门教书,教半年书就是为了到上海来,凑一笔路费。

到了上海,我就被安排在巴金先生那个出版社的宿舍里,随后开始找我的关系,见到了我多年以来写信来往的老前辈:野夫先生,李桦先生等,接触得最多的是杨可扬等人,当时他们在虹口大名路的楼上。还见到了唐弢先生,唐弢先生对我非常好,想方设法要帮我的忙,设计封面啊,刻点插图等等,这些我倒是可以勉为其难做到。有一次他介绍了有钱人家的一个老头让我画一个油画像,我不会画,这怎么办呢?赵延年是我的朋友,他念过美专,那次来我房间玩,很潇洒地举笔把轮廓勾勒出来了,然后就走了,我一想不行啊,他怎么不画完呢?我画不下去了,结果我很勉强地画完了这幅画,当然因为太差了,最后钱也没有拿到。

每年我们在上海开两次木刻展览会,春天一次,秋天一次,我当选常务委员。当时穷得很,穷到什么程度呢?可能今天没有人可以过我这样的日子。吃一顿饭要从虹口走到复旦大学找我的初中同学,或者到同济大学找我的小学同学,吃完饭再往回走,回去刻木刻。饭是吃到了,可是费鞋,我唯一的一双皮鞋,我很心疼,可是也没有办法。那时候我们搞木刻没有政府的支持,自己刻了拿去发表,一般都是没有钱的。有一天全上海的大学生都游行了,我跟着同济大学的几个同学,还画了幅20多米长骂美国佬的漫画,也参加游行。走到外滩,国民党的水龙头就冲过来了,冲得我一身都是水,我唯一的一件西装,后来放在树杈子上烤干,一烤就更变了型,完全没办法穿了。那时候一个展览收了摊,大家说一起试一试西餐,找到一个小弄堂门面,我记得有一杯带糖的红茶,一小碗汤,还有饭,饭里面有牛肉,啊呀,那就非常满意了,大概8毛钱。当时满意到什么程度?我对李桦、野夫先生说下次有展览会我们再去吃一顿好不好?就是这样的状况,真是不讲价钱的。当时没有人委托你,都是没有津贴的。就是一边工作,一边自己刻木刻。那时候年纪轻满腔热情,开心得不得了。

《新民周刊》:您后来回忆,当表叔沈从文得知您去了上海,还特意在给学生汪曾祺的信里担心你和女明星们鬼混,被“掏空了身子”,哈哈哈。

黄永玉:哈哈,身子是天天空的,因为天天没有钱。就想办法赚钱。一幅木刻5块钱,房租是50块钱,所以一定要刻10幅木刻才能交房租。我那时认识的报纸杂志不多,臧克家先生就非常好,老帮我介绍。不光是这样,还先垫钱。比如我带去5张画,稿费25块钱,他一拿到画就先给我钱。像这样的老先生,现在已经没有了。当时每一分钱对我来说都很重要,有次坐电车到了终点站,大家都下车了,我发现还有两分钱没有找给我。售票员当时很不高兴地找给我。我下车后,他还伸出头来用上海话骂了我一句粗话“瘪三”!现在想想就觉得好笑。

《新民周刊》:尽管在上海的岁月无一日不辛苦,但在您晚年的回忆中,印象最深的还是师长、友朋们深厚感情的围绕,对么?

黄永玉:比如李桦先生,他非常了不起。我和他写信是在30年代初,到了1946年,他也到上海了,和朋友在虹口一起弄了个花园房子。那时候一些老前辈也常常到他那里去。他对我这个小孩儿啊,也印象不错。有一次我们相约到大光明看电影,看迪士尼的《幻想曲》。他叫我到虹口总站去搭车,到了总站,他说你有电车钱吗?我说没有,没有的意思就是他有这个钱,我没有。他说,行,那我们走过去吧。于是他就陪着我从虹口总站走到了南京路上的电影院。解放后,他在中央美院当版画系主任,我在他底下教书,这又是很难得的缘分。这个老先生真的是很了不起的。

有时候我也去看巴金先生,巴先生不大说话。文艺界的老前辈我认识的非常多,但我就怕巴先生,因为他不说话。

我在上海还认识了一些年轻的朋友。来往的有柯灵先生的侄儿,还有田青,以及在帮萧乾做助手的魏武等人。他们基本上老到我住的地方去玩。那时候一群年轻人信口开河,我们有的时候找汪曾祺玩,汪曾祺就写信给沈从文,说有几个小孩常常到我的住处去,“除了永玉以外,这几个人都非常的狂妄!”还有一位我的朋友,小名叫阿仔,他非常会说话,做一些譬喻非常经典,经常让我们开怀大笑。没想到日后反右了,阿仔成了极右派,送到青海去劳改,然后就没有消息了。我常常想到这个朋友,据说他的罪状里有这样一句话:“如果劳动能够改造思想,牛早就都变成思想家了。”这句话可要了他的命,当然不止这一句。从上海分别后,到他劳改,我们都没有再联系过,现在还是常常想念他。

《新民周刊》:听说您当时在上海还是小有名气的,以至于还和钱钟书先生一起,挨了一本名为《同路人》的左派杂志的骂,说你的木刻是“对国家对人们无益的”。

黄永玉:我的第一张木刻是发表在《青年》杂志的,刻的是江西庆丰赶集的情况。我虽然是左派,但我刻的木刻里有的是不太进步的,喜欢刻点民间的东西等,经常受到批评。原因是我出生的那个地方是个少数民族地区,我大多数的教育、文化背景离不开那里,因此作品里理想抒情的部分可能多一些。钱先生问题不大,他不在乎。我不行,因为我才刚刚出道,我比较紧张。想想挺苦恼,我们是一个阵营的啊,为什么要骂我?但是也算了,也没有什么问题。后来我和钱先生住在一个大院子里,有时我到他家玩,他也到我家玩。我和他说起,40年代我们一起被骂,现在倒还过得不错。钱先生回答:“现在我自己健在,说真的,也希望他们福体安康。”

《新民周刊》:您那时在上海只呆了一年多,从1946年底开始,1948年就去了台湾。在您的印象中,这么多年,上海是一个什么样的城市?我记得您给曹可凡写过一句话,内容是:“上海过去是冒险家的乐园,如今是艺术家的摇篮,谁不信,我揍他!”

黄永玉:当时张正宇先生要编一本大画集《今日台湾》,需要两个助手。张先生的头脑是很精明的,需要又能够干活、待遇又不高的人,当时就把我和陆志庠请去了。于是我就离开了上海。

但是无论到哪里,只要人家问起我,我就说我最喜欢上海,包括解放前,让我认识世界就是从上海开始。若是在内地,怎么会知道现代派的绘画潮流?世界美术的思潮我是从上海开始理解的。更可贵的是,很多小时候崇拜的人逐渐在上海变成自己的朋友,这种感觉太妙了。

还有一件事情我告诉你,90年代我有一次在上海,寄居在王丹凤陕南邨的家里,有天打车,和出租车司机聊天,她是个女的,知道我是画画的之后,告诉我她丈夫也画画,因为喜欢画画,放弃了原来的工作,她为了全力支持丈夫,一个人开车养家,她坚信自己的丈夫一定能画出名。我听了很感动,回去送了本画册给她丈夫,转达一个画画的对另一个画画的人的敬意。这就是上海,别处没有!

比我老的老头

《新民周刊》:您前些年出版的《比我老的老头》轰动一时畅销不衰。在这本书里,很多篇幅的回忆都发生在上海,很多描写的老头也都在上海结缘。

黄永玉:像巴金先生,在我心里他是圣人。几十年后,看看他的信,总是在规劝别人。曹禺、沈从文等等,他都在规劝别人。我始终觉得,他的威望仅次于鲁迅,可是“文革”中张春桥居然说没枪毙他还是对他好的,要知道他影响了几代人的思想啊!当时很多年轻人到延安去就是受了他的影响。这是有功劳的人,怎么可以对他那么不客气,这真是太奇怪了!

《新民周刊》:说起巴老和鲁迅,我记得您似乎还见过内山完造先生?

黄永玉:内山书店在虹口,有几位版画家朋友带我去看内山先生。内山先生是鲁迅先生朋友,人很好,常常请我们喝茶。后来有一天听到一个消息说内山先生被遣送回日本了,当时我们跑到店里面发现没有人管了,门口挤满了人,书散落一地。我们几个人马上跑到码头,那个时候内山先生已经上船了,船舷的梯子都撤掉了,他看见我们还非常客气地道了再见。从此就这么和内山先生再见了。内山先生后来从香港回到北京,我去看他,他看到我高兴得不得了。再后来我到日本,他的弟弟在日本,我看到当年我们的版画都还在他那里保存着。

《新民周刊》:在上海,您与黄裳、汪曾祺两位的友谊,也是至今值得珍藏的美好记忆。

黄永玉:那时候他们介绍我去闵行中学教书。星期六到市区来找汪曾祺,然后一起去找黄裳,黄裳是有钱人,他在公司算是高级职员,和《文汇报》的关系很密切,家庭又简单,只有一个老妈妈。那时候他一看到我们就马上放下手头的文件,抽屉一锁,就和我们走。汪曾祺私下里告诉我,在上海滩能混到这样的级别,是颇不简单的。几乎每个星期六黄裳就带我们出去玩,吃东西、看电影、喝咖啡……前两年我来上海看他,特意请他全家吃了一顿饭。我和他说:“黄裳,我吃了你一辈子的饭,这次我请你。”

《新民周刊》:您和汪曾祺曾经是无话不谈的莫逆之交,在上海的岁月里,他还曾在给老师沈从文的信里,毫不掩饰对你的赞美:“黄永玉是一个小天才,即使你将来写不出东西,多做一些帮助黄永玉的事也不会令你失望。”

黄永玉:这封信后来沈从文先生送给我了,有好几千字,里面还有一句话:“我总算找到了我可以终身做朋友的人。”现在他去世十几年了,如果现在能够在世,能够再和他说东说西就好了。他不光在文学上有造诣,他在绘画上非常有随意性,对很多问题都有独特的见解。

《新民周刊》:您在和李辉先生的谈话中曾经说过,如果现在汪曾祺在的话,可能您的万荷堂就不是现在的万荷堂。您的画也不会是今天的样子,为什么会把汪曾祺先生放在您人生中这么特殊的地位?而且你写过很多老头,就是没有写过汪曾祺,当时李辉先生问过您,您说您觉得他分量太重,下不了笔。

黄永玉:有一段时间他写样板戏,彼此间的生活就拉开了好多年。那时候孩子小,还让孩子看看汪伯伯的戏。在剧场里汪曾祺没有招呼我的孩子,伤了他们的心。那时候我就有一点看法,但当时的生活就是这样,有一点看法也是很正常。四人帮被打垮了,后来他到我家里来,当然那些看法不可能没有影响,于是我就怠慢了他一点……一些很复杂的因素影响了我们的距离。后来当我在意大利的家里,我的孩子看到报纸,说:“爸爸你看,汪伯伯去世了。”我当时在楼上写东西,我就说:“没想到他这么快就走啦?”老朋友去世,并不像书里面讲的,好像并没有特别痛苦的情况。就觉得是老了,去世了,不会捶胸顿足的,也可能是年纪大了,没有太大的感觉。

《新民周刊》:前些年您的老朋友殷振家先生、黄裳先生、谢蔚明先生先后去世了,您说在上海的老朋友就一个也不剩了。

黄永玉:殷振家值得提一提,他在上海生活了很多年,他是我在江西时的老同事,在1943年左右在江西在蒋经国管理的时候叫做新赣南。那个时候在剧团里殷振家是个重要演员、一个很杰出的表演者。我们那时候来往得很频繁,我才19岁,在那里是见习队员,每天就是看书、刻木刻,没有担任任何工作。抗战时候的剧团培养了多少年轻人,年轻人是在剧团里挂单成长起来的,我就是这么一个年轻人,得到了他们的好处。我们从1943年分手,没有再见面。我很挂念他,所以我90年代到了香港后,就托人帮忙打听,没想到朋友回来告诉我,他亲眼看到殷振家的生活,“再没有一个人在解放后的生活还是这么惨的”。于是我就开始和他联系,写了很多信。一边写信还一边画插图,当年我住的地方我就画了不少给他。我每到上海就找他,他也的确觉得我是最了解他的,所以我们在上海一直有相当深入的生活接触。不幸前些年他逝世了。我就赶快从北京赶来参加他的追悼会。他是个很有才华的人,滑稽戏《七十二家房客》就是他导演的,张乐平也是他的老朋友。我还有一个朋友是谢蔚明,也去世了。前两年黄裳又走了,我在上海的老朋友就没有了。

《新民周刊》:您曾经说过沈从文先生给了您文学的良心,而聂绀弩先生给了您文学的样式。为什么?

黄永玉:我当时是左派,我的表叔沈从文是不是右派我们先不去管他。他是教授,他当时在学院教文学。从文学为现实生活服务的这个方面,他是有距离的。而且我从年轻一直到中年,都是跟着左派来往的,谈不到受他文学上的影响。而聂绀弩先生也是很有分量的。尤其他的人格比较伟大。聂先生一生始终是文章写得好,战斗力很强的。现在看看他的文章,太不像话,太左了。但是在当时,他的文章一出,所有右派的人都不敢出声。他晚年写的几篇杂文、诗歌,任何时候来看都是很有力量的。

《新民周刊》:您曾经还给曹禺先生写了封信,批评他的无所作为。没想到他不但没生气,还受到很大的触动,把信裱起来挂在家里。

黄永玉:我和曹禺先生是好朋友,可是我还是忍不住写信,说他为势位所误,再也没有写出好作品来。所有身边的朋友都觉得我得罪曹禺了,没想到信收到后,他很激动。他后来有时间就找我聊天。聊天的时候他就说他对不起从文,从文受苦难的时候他都没有常常去看他。他还说他很羡慕我,有这么多的朋友,他就从来没有人来找……哎,解放以后,把知识分子全部弄起来,高高供着……哎呀,其实很简单!贴着地生活,离地面近一点。快乐无限!你拔高了,东张西望,不踏实。无论是写书还是绘画,都贴着地,像对待小时候的同伴一样去对待。无论谁来都一样,人家就不会对你见外了,你也用不着说谎。是不是?

流不尽的《无愁河》

《新民周刊》:近年来您花了很多时间在自传体小说《无愁河的浪荡汉子》的创作中,至今已出版第一部《朱雀城》,才写到自己十几岁的时候,已有近80万字。

黄永玉:抗战胜利时我就打算开始写了,现在想那时候真是开玩笑,若真写了,我怎么可能写得像今天这样的面目呢?那时候没写,回北京以后更谈不上写了,当时看到一些老前辈、老大哥因为写文章倒大霉了,我当然不敢写,想都不敢想。更何况写的时间也没有了,下乡啊上课啊把时间都占掉了,写文章的动机就不再存在了。我们那个时候就是搞创作,不是图钱,也不是图名,出名要倒霉的,就是想要创作,有机会可以工作,别的情况都不去考虑了。这样的状况下文章是写不出来的。到了四人帮垮台后,我就逐步逐步写一些有趣的文章。听到一些老人家反映还是很开心的,胡乔木也写信给我说好,我很开心。

我那个地方小虽小,非常边远,偏僻,但是出了不少人物,每个人都是挺有意思的,是历史的一个部分,如果我不把它写出来,别人都写不出来,我不写就可惜了。我希望我能够把它写完。有的人说可以先写解放后,抗战八年慢慢写,活得长一点能够写到解放后那就好了。可是我不能放下抗战八年不写,抗战八年还有很多有意思的事。不过我觉得,真正的文学作品,在回顾历史时不要诅咒它,不要骂它怜悯它。一个人得罪另一个人已经不简单了,能够让全国人都难受这是需要本事的。所以我想慢慢地写这样一个事情,不要诅咒、不要责备,慢慢地写到人的心里头去,希望有机会把它写完,写不完我也没有办法了,就是感到有点可惜了,毕竟我90岁了,如果天天认真写作,我算过,100岁之前玩的时间就没有了!哈哈哈。

《新民周刊》:您自己也说,写这部书稿的时候未免晚了一些,很多老人都不在了。当您在稿纸上写这些东西的时候,会不会觉得那些老前辈比如萧乾、从文表叔都会在旁边看着你?

黄永玉:是的。我感到周围有朋友在等着看我,有沈从文、有萧乾在盯着我,我们仿佛要对对口径,我每写一章,就在想,要是他们看的时候会怎么想。如果他们在的话,哪怕只有一个人在。比如如果萧乾还活着,我估计他看了肯定开心得不得了。表叔如果看到了,他会在旁边写注,注的内容可能比我写的还要多。巴先生不好说,但我觉得他会喜欢。

《新民周刊》:您曾有句名言——“很多人想要跳出红尘,而我偏要往红尘里钻”。

黄永玉:写东西、画画必须要在红尘里,出来的题材也不一样,人家骂你两句也不在意。“文化大革命”上千张大字报,我还不知道我是什么样的人吗?

《新民周刊》:您的一生伴随着苦难与艰辛,可您却很赞同“要客观地看待自己的苦难”,这是为什么?

黄永玉:我从小受的教育比较特殊,我们那边常常杀人,街上一吹号,我们全班同学都往外跑去看杀头,看得太多了,同时和街上的人一起评论,来杀头的值价不值价。我们放学了经过杀头的地方还会打闹,互相扔人头。再加上抗战八年的残酷的生活,对于生死我就有了我自己的角度,我可以自己调度来看待这个问题。尤其是我本人在“文革”中常常说谎,我一辈子不大说谎,“文革”中却常常说谎,让医生给我开假条,让我去玩,玩得非常大胆,很少感到痛苦。一位老朋友来转告我:“你稍微收敛一点,表现沉重一点,不然你受的苦还要大。”尤其是后来批黑画的时候,他要我表现得沉痛一点。

对待人生,我有我的看法,不在乎,没什么了不起。尤其我是孤立的个体,在文化上我是个体,我不需要照顾周围。我们学校也有很多派,比如延安来的,还有徐悲鸿派的等等,我没有派,我就是一个人,不过一个人也有个麻烦,就是谁都可以欺负你。形象一点,谁都可以踢你两脚,打你几下,你要忍耐,回家去用功。所以我在家很努力,幸好我没有派,我是个个体,自由。

由此想到自由的问题。自由是什么?别人给你的,那叫做自由吗?自由是自己主观的东西。司马迁是自由的,受了宫刑,关在监牢里面,写出《史记》来。很重要的是培养自己主观的自由意识。对于周围的社会就要用这种态度。那时我关在牛棚,关在牛棚里怕什么?“文革”十年不准我抽烟,不准抽烟就不准抽烟,怕什么?这个叫做自由。

《新民周刊》:在凤凰,您为表叔沈从文的墓碑上题字“一个战士若不是战死沙场,就要回到故乡”,而您自己也为自己题下了碑文“爱、怜悯、感恩”,这代表什么意思?

黄永玉:爱是因为有很多老前辈、家里人、朋友这么爱我。而一生遇到这么多愚蠢的、幼稚的、残暴的手段,你怎么能不去怜悯他,为什么那么傻呢?因此我要怜悯这些人为什么这么蠢?好好的一个世界怎么弄成这样!在巴黎圣母院旁边,有一个纪念二战的圆形小厅,刻有一句话:“可以原谅,不能忘记。”我认为它是错的,这个事怎么可以原谅呢?所以我觉得应该是:“不要原谅,也不忘记!”所以我用怜悯。然后还有感恩,难道不应该感恩吗?这个世界这么多的好人、这么多的对你好的人,有我们的父母、兄弟姐妹,对这个世界要感恩。

《新民周刊》:您90岁了,对于年轻一代的80后、90后、00后,有怎样的话想说?

黄永玉:90岁再说年轻可能就不像话了,我在北京常开玩笑,说我死的时候一定要弄清楚我确实死了,不要等我还没死透,就把我送到火葬场去。你可以挠我痒看我笑不笑,或者拿根针扎我一下,不然送到火葬场电炉里,我想敲门都来不及了。哈哈哈!开个玩笑。

我想告诉年轻人,我从小时候起,就没有浪费过时间,我有一杆猎枪、一只狗、一个喇叭,很多的书。我就是看书、吹号、带狗上山打猎,连下棋打桥牌我都不会。我就看书,刻木刻。我感觉现在的孩子们把时间花在玩上太可惜了。我最赞成看书,没想到我一转眼就90岁了,我希望大家不要浪费时间。