大国经略中东的必修课

2013-05-30刘怡

刘怡

2013年3月20日,伊拉克战争爆发10周年。曾几何时,不少国人津津乐道“美国借伊拉克战争控制中东石油”,如今,美国在伊拉克的石油储量份额不及中国、英国、俄罗斯甚至马来西亚,又有人在渲染美国在中东的败退,鼓吹中国利用值守巴基斯坦瓜达尔港的机会替代美国守卫波斯湾出海航道,逐步地实现中美在中东的角色换位。而对于美国国内方兴未艾的“页岩气革命”,一种代表性观点认为:既然美国自己的石油供给不再依赖中东,华盛顿更有理由对伊朗采取强硬政策,而一旦海湾失火,势必殃及中国能源安全。

要探讨这些假设的现实意义,必须厘清三个问题:一直以来美国对中东能源产地及其输出通道(Access)采取的是什么样的治理方式?美国脱离中东、“抛弃”中东,究竟是幻象还是现实?中国的能源安全与海外石油输入通道,究竟是不是到了太阿倒持、岌岌可危的状态?对这些问题的探讨和解答,不啻是包括中国在内的大国经略中东的必修课。

中东欢迎“自由领导者”

16世纪至今,先后有两个海上强国建立过覆盖全球的政治经济体系,即“不列颠治下的和平”与“美国治下的和平”。按照政治经济学家马克·布罗利的解释,英美两国属于一种和拿破仑法国、希特勒德国差异相当显著的“自由领导者”,它们是当时国际体系中最强大的资本密集型国家,对扩张自由贸易极感兴趣,既有意愿也有能力推进一种开放国际政治经济体系的建立,同时承担维护该体系所须付出的成本。

美国在中东的军事存在,以及国内的能源自给努力,本质上是为了确保全球能源供给畅通、开放的国际政经体系运转良好而付出的成本;虽然体系中所有的国家都能分享收益,但作为最强大资本密集型国家的美国收益势必也最大。

从这个角度审视二战后的中东问题,观感会大不相同。1956年苏伊士运河战争之前,美国对英法在中东的存在已生不满,这不光是新兴霸权与老牌殖民帝国间的冲突,更重要的是英法已无力维持一个以西欧为中心的全球自由经济体系。当它们不可能、也不愿意付出维持体系所需的成本时,留在“不列颠帝国”或“法兰西帝国”虚名下的中东区块—从波斯湾沿岸到地中海东岸的黎凡特地区—就只是某国某家的私利。即便不考虑利用刚刚苏醒的阿拉伯民族主义争夺新油田的因素,美国也不可能支持英法重新控制苏伊士运河。

紧接着,美苏也借阿以冲突在中东展开角逐。阿以问题固然是由历史、宗教等复杂因素积蓄而成,美苏矛盾却是不折不扣的自由领导者对“背教者”的遏制,华盛顿已经可以肯定莫斯科及其经互会集团是一个新的“大陆同盟”(《提尔西特和约》后拿破仑组建的对英封锁集团)。作为产油国的俄国本身不需要中东石油,但它可以借助对埃及、叙利亚的渗透,在阿拉伯半岛和黎凡特地区制造动荡,抬高油价或增加其运输成本,目标是使中东原油无法以稳定和持续的方式进入国际市场,从而妨碍美国主导的开放资本主义经济体系的运行;而苏联及其经互会盟国本身构成一个封闭经济体,它们的能源供给由苏联和罗马尼亚保障,不在美国主导的体系内。

美国要借以色列达成两个目标:一是“打”,使主要以金主身份出场的沙特、阿尔及利亚等产油国怀疑其军事盟友埃及、叙利亚的战斗力,未敢轻易动用石油减产、禁运等手段威胁西方世界停止援助以色列;二是“拉”,以埃、叙军事上的失利为契机,扩大阿拉伯国家与苏联之间,以及反以同盟内部的矛盾,尤其要把头号反以军事强国埃及拉过来。事实证明这种策略行之有效,除去1973年危机这个意外,大规模石油供给中断的状况并未发生。

冷战前中期的中东外交史说明,由于自身实力的积累尚未完成,中东不论是带有反叛性质的共和制国家还是新兴的君主制国家,绝大多数都不反感甚至会欢迎区外的“自由领导者”来提供某种国际秩序,从而避免自身遭受其他势力的恶意侵伐。当英国无力承担帝国维和的义务而蜕变为一个法国一样的民族主义国家,领导权顺势落入美国手里,就是早晚的事。

美国扬弃中东的原动力

进入1980年代,事情开始起变化。前3次中东战争中,作为军事反以主力的埃及、叙利亚与其资助者沙特之间存在牵制关系:埃、叙两国军事实力不俗但并非产油国,财政濒于破产;手握大把石油美元的沙特地广人稀,既无能力、也无意愿涉足军事行动,于是资助者和行动者的分工相当明确,也不易走极端。但1979年伊朗革命之后,企图争当中东霸主的伊朗、伊拉克这两个国家,都是既有石油“钱袋”、军事上又咄咄逼人的地区大国。它们争夺石油产地、威慑整个阿拉伯半岛、把中东石油输出通道控制起来的野心,要比冷战前中期四分五裂的阿拉伯集团可怕得多。美国的反应因而也更加激烈—1991年和2003年的战争都是为了摧毁伊拉克的军事能力,今日对伊朗的空前制裁则是要断其财路。

核问题的出现使事情变复杂了。核武器的政治功效在于,一旦具备了这种能力,就可以在本地区形成广泛的威慑,如果再辅以可观的常规力量,波斯湾产油区被一国控制或要挟的几率会大大增加。它的副产品则是不稳定性的传导,如敌对国家也会尝试发展核能力,或者倾向于对有核国家的核设施进行先发制人的打击。伊朗与以色列目前就处在这种情境中。伊朗的核工程及其远程载具,还与巴基斯坦和朝鲜的核扩散活动有关;伊朗革命卫队频频威胁的“切断霍尔木兹海峡”,比之恐怖分子对伊拉克油田的袭击,其给世界石油期货市场造成的扰动有过之而无不及。美国要继续承担“自由领导者”的角色,就必须对这些威胁做出战略性回应,而以自身“能源自给”对付“石油讹诈”,便是其中重要一环。

伴随水力压裂提炼页岩气(Shale gas)技术的实用化(该技术在2000年左右就已得到完善),2008年以来北美页岩气产量出现了井喷式增长,目前美国已在向欧洲出口液化天然气;加上作为页岩气衍生物的页岩油生产喜人,美国能源自给率出人意料地直线上升。2012年美国总体能源自给率已超过80%,石油进口率不到五成,而在进口石油中,中东原油所占的比重已从2001年的28.6%下降到不足15%;国际能源署(IEA)发表的年度报告甚至认为,伴随页岩油生产技术的改进,到2020年美国将超过占当前世界已探明石油储量20%的沙特阿拉伯,成为全球第一大产油国,并在2035年实现能源完全自给。如此一来,中东石油板块乃至俄罗斯财政部大楼都将受到震动。最近传出的西方头号油企埃克森美孚正兜售其在伊拉克的某世界级油田项目的股权一事,或将是美国从中东能源市场淡出的新标志。

总而言之,美国在中东的军事存在,以及国内的能源自给努力,本质上是为了确保全球能源供给畅通、开放的国际政经体系运转良好而付出的成本;虽然体系中所有的国家都能分享收益,但作为最强大资本密集型国家的美国收益势必也最大(如借助阿拉伯产油国的石油美元回流)。当然,美国也会犯保罗·肯尼迪所说的“帝国式过度伸张”错误,首要问题就是过度迷信其权力,无意义地扩张战略义务,甚至试图越过既有的国际制度,依靠直接控制来达成短期战略目标。小布什时代的单边主义行动正是这种直接控制思路的产物,它们的高昂成本也是奥巴马政府“扬弃”中东的原动力。这种“扬弃”,部分是基于自信可以透过“以制裁逼和谈”的方式约束伊朗的核暴走(如寄望于今年6月的伊朗总统大选换掉强硬派),部分是试图利用象征性的“抽身”离场凸显伊朗的军事威胁,从而阻止海湾阿拉伯国家与伊朗扩大贸易,部分则是缘于有新的建设性力量可以替补(如中国企业在伊拉克承担的经济振兴角色)。

对中国来说,伊朗石油及其通道的价值在于增加能源安全冗余度,但“冗余”不应成为负担,更不应成为依赖。在西方收紧对伊朗制裁的背景下,中国在波斯湾谋求怎样的华丽转身,须作缜密设计。

中国能源安全的虚与实

不仅美国要在经略中东时为中国留一席之地,随着西方经济近几年陷入衰退和停滞,中东产油国对中国消费市场的兴趣也与日俱增。中国早已取代美国成为沙特石油最大主顾,大量沙特留学生正被派往中国,说明以冷战思维衡量国家间亲疏关系已经不合时宜。

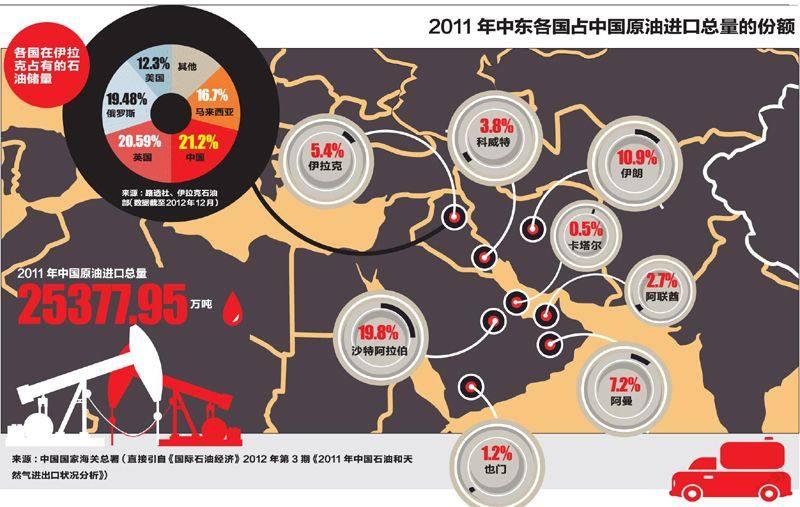

退一步说,中国经济稳定与中东能源通道间的关联,现阶段也还没到“生死攸关”的程度。事实上,中国在2010年后的总体能源自给率甚至超过美国,其中煤炭可以完全自给。当然,石油需求量和对进口的依赖度逐年上升也是实情。目前,中国石油进口量占石油总需求的比例接近六成;而据国际能源署估计,这一数字到2035年可能上升到85%。这意味着国际能源供给对中国经济的影响还是颇大(石油进口依赖度很难简单量化为能源安全系数)。统计数据表明,中东原油在中国进口石油总量中超过一半,其余来自非洲、俄罗斯、中亚和东南亚。由于中东和非洲原油(加总占中国进口量近八成)要经过马六甲海峡运往中国,近年来围绕中国能源安全展开的一系列讨论,几乎都提到了强化海上力量的意义。

大海军对保障海上交通线安全、为经济持久发展创造条件的意义无须赘言,需要澄清的是这种功能与维护能源安全或“打破霸权国家对能源通道的垄断”之间能不能划等号。首先可以肯定,“中国能源通道被彻底切断”或“美国对中国实施能源封锁”不会是一种常态设定,在中国对全球经济格局影响至关重要的背景下,人为妨碍或破坏这一主要经济体的正常运转,只会给整个开放政治经济体系的运转带来负面影响,这完全背离了美国殚精竭虑把中国拉进这一体系的初衷。再进一步说,如果真的到了美国开始对华实施全面石油禁运的关头(类似1941年美国对日本的做法),两国爆发全面战争恐怕只是时间问题,那时需要考虑的已经是能源替代和战时动员,而不是常态的保障手段了。

其次,经马六甲海峡输入的中东和非洲石油并非单单流向中国;韩国、日本以及其他亚洲国家也从中受益。这就决定了当中东或马六甲航路发生动荡时,不需要中国单打独斗地去“保障能源通道”。在成熟的国际经济体系内,战略性海上交通线属于公共资源,其安全一向由国际社会共同负责。在没有条件、也没有动机去承担整个体系运营成本的情况下,中国需要做的是承担自己的相应份额,而不是过于积极地大包大揽—中国的海上力量在可见的将来,很难指望与美国并驾齐驱;美国即便暂时退出中东(就像它将亚丁湾护航任务分解给各国一样),首选的安保移交对象也是欧盟而非中国。如果切断中国航路的是美国,则又回到第一种情况,不能指望由海军单独“维权”了。

既然绝对的能源安全并不存在,那么就要为设定一个合理的能源安全系数核算相应的成本。最近10几年,中国国有能源企业对开展海外投资颇下功夫,理由之一就是“实现石油来源多样化,保障国家能源安全”,结果或高位吃进而大亏、或因政治羁绊而受阻。况且,这些购得的海外油田分布于世界各地,千里迢迢将其产油运回国内,价格未必比从周边进口来得便宜,所以很多产油其实是中途卖给别国了。如果相关部门和企业更“务实”一点,把海外投资看成是理智的商业行为而不是高调的“保障国家安全”,收效或许会更佳。

打造“经济适用型”战略

中国的中东外交也并非只有能源安全这一考虑要素。22个阿拉伯国家的政治影响力和基建市场,以色列与中国的科技和军事合作,伊朗核冲动吸引美国眼球对于中国在亚太与美博弈的掩护效应,中国在这一重要能源供给地扮演的角色对其国际形象和未来战略规划投射的影响,等等,都是中国在制订中东进取目标时需要考虑的因素。这些分属不同层次、方向的目标中,有的相互间可能有抵触,这时就需要权衡利弊,做出抉择。

例如,以色列希望中国放弃伊朗石油,甚至提出让中国公司建设穿越以色列沙漠的铁路,把地中海沿岸的液化气运到红海沿岸,从那里装船运到中国。美国也不止一次暗示沙特可以替补中国在伊朗失去的石油份额,并鼓励中国油企进入伊拉克。对中国来说,伊朗石油及其通道的价值在于增加能源安全冗余度,但这个“安全”始终是建立在全球经济体系大致运转正常、能源供给不出现长期中断的基础之上的;“冗余”不应成为负担,更不应成为依赖。历史上不止一次出现过弱国“绑架”强国、核心国家为其盟友所拖累的情形,这种危险往往与两项前提伴生:一是核心国家过度延伸安全承诺,为“名”所累;二是结盟对象过于单一、缺乏灵活性。是以在西方收紧对伊朗制裁的背景下,中国在波斯湾谋求怎样的华丽转身,须作缜密设计。

再如,中国企业新近接手巴基斯坦西南部瓜达尔港的经营权,中外媒体对此“联想”颇多。有人士认为该港可以被打造成中国军舰的海外补给基地和看护霍尔木兹海峡的桥头堡,实则瓜达尔港在完备程度、保障能力和可靠性上远不及东面的卡拉奇港。单从军事角度看,与其耗费不赀地建设百业待兴的瓜达尔,不如直接使用卡拉奇港的现成码头、干船坞和机场(巴基斯坦海军一直鼓励这种意向)。比较现实的考虑是开发瓜达尔港的商业潜力,但其前“东家”新加坡港务局自2007年以来即致力于这一工作,收效乏善可陈,皆因巴基斯坦政府在与阿联酋等国合建炼油厂之类重大问题上障碍多多,绝非一两家中企的介入就可以化解。从更大范围看,中国在印度洋的挺进意义深远,容易引起占有“主场优势”的印度海军乃至部署于卡塔尔、巴林和迪戈加西亚基地的美国海军的敌意,而可以在第一岛链内建起“反介入区”的中国岸基武器还覆盖不到南亚和整个印度洋。要在印度洋建立有效存在,必须增加用于远洋作战的“高端”舰艇平台的数量,这又牵扯到更复杂的战略平衡和国防预算问题,需要长远的战略眼光。

如果说美国“扬弃”中东、将全球战略的重心调整到太平洋,是一种“经济适用型”战略,那么对现阶段的中国来说,这种战略同样是有意义的。成为世界领导者的最重要素质是懂得塑造和利用体系,在国际合作和一体化中降低“亲力亲为”的成本,同时在避免零和博弈(冲突系数过高)的前提下实现利益最大化,尤其要避免沉迷于短期利益,避免盲目相信直接介入带来的收益可以长久保持下去、甚至误以为可以脱离体系而存在。中国若能制定一个总体上经济适用型的对外战略,在现行国际制度下发挥越来越大的作用,要好过在中东单兵突进,更好过简单的“西进运动”、“经中亚深入中东”。

中东是大国矛盾、利益交汇地区,英法和苏联曾经的介入都无可奈何花落去;美国在海合会君主国家的得利,也不能掩盖其在两伊和埃及的失利。若要使资源富集的中东成为中国全球外交的新舞台,仅仅取鉴别国历史上的经验教训是不够的,还有更多的时代课题等待着国人去选修。