随笔

2013-05-14

世说

那一场说吃喝就吃喝的浪漫

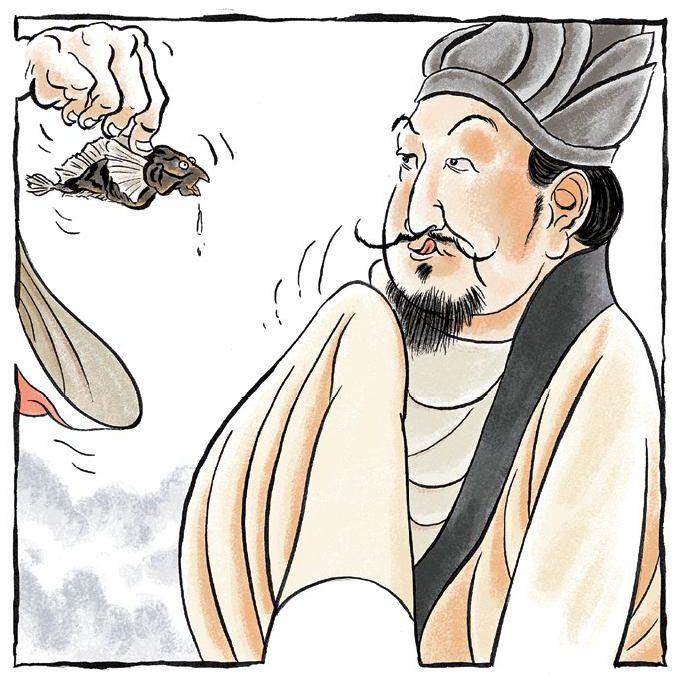

读《晋书·文苑》的时候,一则故事使我从古人身上发现了一种“说走就走”的浪漫。苏州人张翰在京城做官,写得一手好诗。秋天来的时候,张翰想起家乡的鲈鱼该上市了,可惜京城却吃不到,遂愤然写下:“秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥。三千里兮家未归,恨难禁兮仰天悲。”写完,官也不做,拍拍屁股回家了。

当年,我也有这种浪漫气质。小学二年级的一天下午,我想起妈妈在家里应该快炸好鸡腿了,可惜在学校却吃不到,愤然写下假条:“老师好,我肚子疼,回家妈妈带我去医院。”书包都没带,拍拍屁股回家了。结果鸡腿非但没吃到,腿还差点被打折。

爱吃的都会做饭。至少从颠勺的幅度和灶台喷火的节奏看,我现在应该算专业级别的,起码也像师出“蓝翔系”。刚到国外的时候,我和房东住在一起,每天礼节性地问好,生活并无太多交集,彼此相安无事,直到有一天,我在炒菜的时候触动了烟雾探测器。当时我正在颠勺,抛到半空中的一锅菜,伴着凄厉的警报声,掉了一地。从那之后,在房东的严防死守下,我终于放弃了追逐更高厨艺的梦想。

除了爱吃,我还爱好饮酒。饮酒一定要找对人,在国外,少了小伙伴们,饮酒的机会自然少了许多。好几次寂寞难耐,路过酒铺,却忘带证件,又无法使店员确信我满了18岁,只能铩羽而归。

当地青年的酒量都不堪一提。周末,喝上几瓶果味啤酒后,在大街上玩唱歌、跳舞和少林功夫的人都有。某晚,隔壁的小姑娘们喝了大概两瓶啤酒后,兴奋得吵吵到半夜,以至于我悲愤地出门,怒斥他们too young,too simple。

被吵醒后翻来覆去睡不着,心底里更加看不起这些后生。喝啤酒,能算饮酒吗?就像孔乙己说的,哼,窃书能算偷吗?江湖上的豪杰,谁不是风尘仆仆来到酒家,落座后对着店小二道:热壶好酒,半斤牛肉!这才够味。而这一群后生,喝着不限量的菠萝味酒精汽水,折磨着自己的前列腺,还搅了别人的好梦。可惜,当年唾手可得的白酒,在国外却难觅踪迹。周围的商店我早已转遍了,还是没有发现常饮的绿瓶二锅头,不然非要放挺他们!

去厕所的路上,经过厨房,看见架子上的铁锅已经有了锈迹,略有感伤。瞟了眼摆满瓶瓶罐罐的橱柜,突然惊喜地发现被遗忘多时的半瓶料酒,如获至宝。配上刚从冰箱取出的吐司面包,竟然品出了熟悉的味道。

城事

巴黎日程

我朋友安妮是公关部的职员,这会儿正皱眉用英文给一个美国演员写邮件。

“亲爱的约翰逊小姐,11月15日晚上8点,如果您能和我们共进晚餐,将是我们莫大的荣幸。如果出席,请您回复邮件确认。多谢。你的安妮。”

另一头,约翰逊小姐收到邮件,一看,11月15日……这可是两个月以后啊。啊呀,两个月后,我还不知道我在哪儿呢!约翰逊小姐肯定愤愤地想。我可能刚刚从又一个失败的面试中垂头丧气地出来,我可能在病床上奄奄一息马上要挂掉,当然,我也可能正在澳大利亚当性感女一号拍大片,或者获得了威尼斯电影节最佳女配角正在走红地毯!但更有可能的是,我跟这个制作公司大吵了一架,早就一拍两散了。

话虽如此,作为混在别人地盘的演员,约翰逊小姐依然立刻回复了确认邮件,甚至很谄媚地用法语表示了届时一定到场的意愿以及感到的荣幸。

在巴黎,约会的邀请总是提前很久。这样一来,女人才有充裕的时间,好决定要和谁去约会,穿哪一套衣服,擦哪一支口红。因此,巴黎人都愿意用日程本。即使是普通人,也是一本在手,随时记一笔,以免错过今天的活动。

巴黎人用起日程本却没有仪式感。拉丁区(巴黎的学府区)的学生们,全靠日程本撑起一天的充实生活。有时候,正在咖啡馆里坐着,掏出来看,原本想要感叹一下最近日程太满,却突然跳起来:哎哟,三点钟是那个会点名的老师的课!抓起包冲出去。

即便是智能手机当道的今天,书店里的日程本仍然卖得不错,年底了要卖一茬,开学了卖一茬,平常时分,书店也有一个小角落,专供日程本。一些公司也将其当作福利,将标有公司LOGO的精致日程本发给员工,送给来宾,既是礼物也是宣传,跟咱们那种摆在桌上的小台历大约是一个道理。

我的另一个朋友的日程本是这样的:周一到周五都挤在一页上,周末两天却奢侈地另起一页,偌大的空间写得密密麻麻。因为,巴黎人周末要忙着约新朋友去看这个月最火热的展览,要和情人吃饭看电影,要和闺蜜喝咖啡,要去郊区看望父母……总之,打开他们的日程本,可能最近一个有空的周末就是在两个月后。光是看日程本,都不免对巴黎生活产生向往。

美国人约翰逊小姐自然没有这样一个本儿。所以最后,她很可能早就把两个月前的邀请忘在脑后。秋意转浓,正是抱着被子在床上呼呼大睡的好时候呢。

流年

浮莲

她当然不是含着银匙出生,身份证既不是110(北京)也不是310(上海)。不过她从不肯好好说自己是哪里人,就含糊道:江南。

有一遭,她和朋友泡小酒馆,酒意渐入眉睫,一干人都抛掉了莫名其妙的台湾腔,口音里渗出母语的味道。邻桌有人搭讪:你是某某地人吗?乡音扑面而来,显然人家听出了她的口音,有老乡见老乡的亲切感。她无端恼羞成怒,大喝一声:不是。

浮莲一向是个有主意的女孩子。高中时,家长老师三令五申不得早恋,浮莲却留意到班上学习委员微微苍白的笑容:他学习好,总在默默看书。浮莲天天抱着课本向他请教,没多久,学委就死心塌地了。

高考时,浮莲毫不犹豫地选了北京,学委却犹豫了。浮莲早知他多病的母亲、辍学打工的姐姐们,可那又怎么样?最终,还是爱情在学委心中占了上风。

小地方来的孩子在大城市不能不自卑,她与学委都用刻苦来对抗。学委是拼命学习,拼命打工;她是三分学习,七分学其他的:化妆、普通话、仪态、英语、文史哲艺术常识……全北京的博物馆,只要不收钱的,都去过好几次。

毕业的时候,学委放弃保研,回家乡找工作。他的大学成绩、兼职履历、学生干部的身份,再加上国考笔试成绩排第一,让他很顺利地进入了垄断行业。而浮莲呢,考研失败,投了一百多个简历,只有十三四个面试,最终一无所获,但她依然在不停地投简历。

到最后学委说:“我觉得你一直在利用我,我知道你看不起我。我一定要混出个样子给你看看。”浮莲满心的“不是这样”,说不出口。

与学委分手后,浮莲也零零落落有些男女交往,却没有一个能带到父母面前的。这城市大如汪洋,浮莲一个猛子扎下去,上下都不见底,随波逐流。

前两年流行“告别北上广”,浮莲也不是没动过心。但告别之后怎么样?回去时与旧同学吃饭,谈到小城房价已经四千,所有人都惊叹不已,浮莲脱口而出:好便宜呀。顿时,桌上像正噼噼啪啪的锅巴肉片突然被浇了冷水。过一会儿有人讪讪地说:那是,你钱多嘛。买单时,所有人都理直气壮看向她,有时账单真能过千。浮莲非常明白,小城,再也与她无关。

今年回家,她没参加同学聚会。之前,凡她出现,学委向来缺勤。但这一次,老同学告诉她:学委都打听好几次她回来的时间了,表示要做东——也就是说,学委终于混到了某个层面,能让“看不起自己的前女友”看看了。但浮莲实在懒得去出演滥俗狗血剧情。

浮莲对自己说:不,我从来没有后悔过。人生就这么长,我愿赌服输。

世相

拖延症

随着截稿时间的逼近,编辑在MSN或微信上发出各种表情,如当头一棒、号啕大哭、磕头作辑、杀鸡抹脖……我却只是在电脑前枯坐一两个小时,回回邮件,打打电话,对着微博上的段子哈哈大笑,然后长叹一口气关掉电脑。我知道有人把这种状态叫做“憋”,但我宁可文雅地将之称为整理思路,虽然我根本没有思路。

如今,大家把这种现象称为拖延症,但事实上,此事自古有之。要不然,古人怎么会说“一句诗吟成,捻断千根须”?

我曾在同行中做过调查:当你写不出文章时,你会干什么?回答五花八门。有人要把所有房间的地都擦一遍;有人要喝掉一整箱12盒酸奶;有人青天白日下无论如何写不下去,只能满大街乱逛,但当时针指向深夜12点,立刻文思泉涌——这真是码字界的灰姑娘啊!还有人必须要喝红牛,喝不到就写不出。有一次,他曾为了交篇急稿,深更半夜跑了两个小时,终于买到一罐红牛。

有部韩剧,讲述的是电视剧的生产过程。编剧必须在当天晚上交出剧本,但她毫无思路,只好硬写。写了一两个字,她抬头看看,发现玻璃窗脏了,她告诫自己,不要分心,继续写,但仍忍不住去看那个污痕……几次三番之后,终于挽袖子抄家伙,开始擦玻璃,擦了玻璃再擦地,最后又洗床单洗衣服,直到她再没有理由不坐下来写那该死的剧本了,但突然又觉得电脑屏幕太脏了,肚子也饿得叫唤了……

我其实是想说,那些认为作家们都依靠天才写作的想象或描述太浪漫了。他们可能大多的确过着吊儿郎当的生活,喝喝小酒,传传绯闻,乱搞男女关系,但这些其实只是他们的拖延症候群。他们根本不是在享受,而是分分钟都在忍受无法下笔的煎熬。

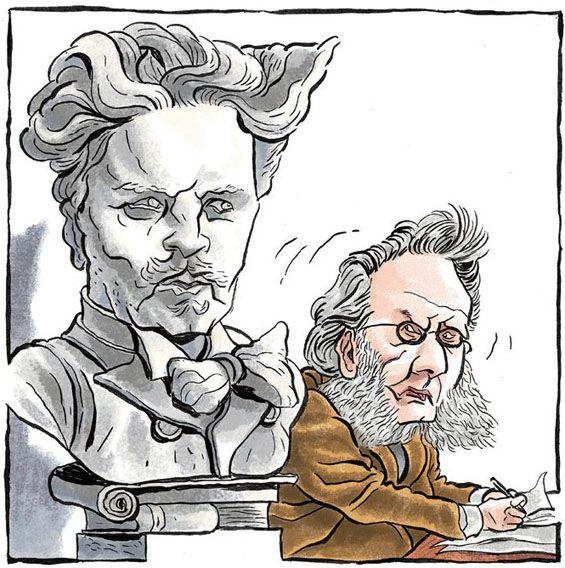

不过相比如下这些习惯,上面那些都是小case:斯汤达在写文章前,必须要看一页法典书,以便寻找语感;巴尔扎克要连喝十几杯咖啡(据说因此他死后血管都是咖啡色的);海明威必须站着写;席勒要先喝半瓶香槟,然后把脚放在冷水里;大仲马则必须用不同颜色的纸,写小说用蓝的,写诗用黄色,连笔也不一样……

但谁都比不上易卜生。他必须要把瑞典作家斯特林堡的头像放在桌上,才写得出。你猜错了,他们可不是好基友,而是死敌。易卜生说,只有看着死敌,才能构思出好作品。