乒乓球控在中国

2013-05-14克里斯托夫·比恩

克里斯托夫·比恩

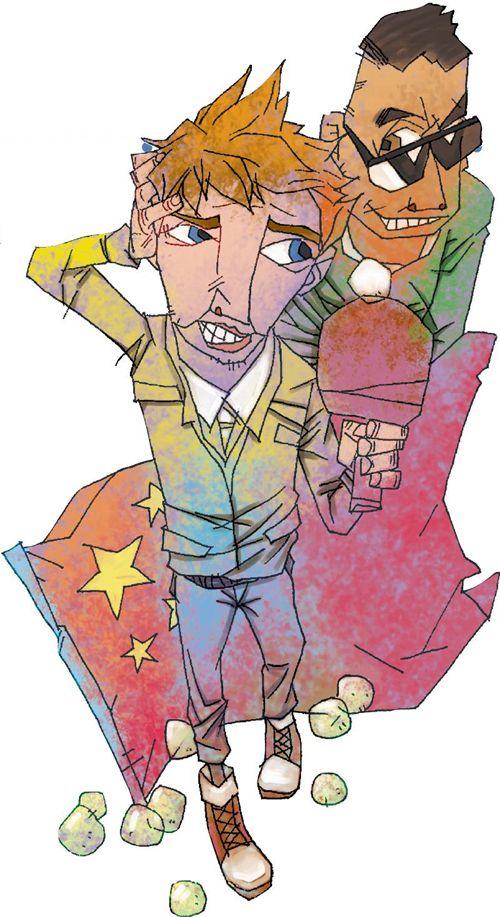

什刹海体育运动学校是北京的一所精英体校。我第一天去那里,常教练把我介绍给他乒乓球班的学生们:“从今天起,我们有了一位来自美国的新同学。”常教练在室内还戴着一副墨镜,他一边说一边从眼镜上方瞅我。所有人的目光都集中在我身上,我顿觉紧张起来,好像又回到了上幼儿园的第一天,只不过这回我都有胸毛了。“据他自己说,他打乒乓球已经超过10年了,”常教练继续介绍,“但我看,倒像是10天。”全班爆发出一阵哄笑。

什刹海体校的地下室有3个乒乓球大厅,我们在其中一个大厅排好队。这个巨大的体育馆内有27个球台,墙壁上挂着中国国旗,到处是摄像头(常教练说是出于安全考虑)。在这里,大部分学生是从全中国各地的学校选拔来的。在支付了每节课25美元的高昂学费后(这是外籍学生的收费标准,中国学生每年的学费在1500——5000美元间,包括上午的文化课和一天两次的乒乓球课,还有食宿),我也成为这里的一员。报名时我就知道自己会是一名大龄学生,但我并未意识到,自己的年龄会是其他学生的3倍。此刻,在我两侧各站着12名8——12岁的孩子,他们身体瘦高,穿着整齐的队服和短裤,留着几乎相同的寸头,而我则是队伍中显得最傻的那一个。

对于乒乓球,我曾有不败的历史。小时候,我缠着家人和我打球,弟弟们常被我“打”得直哭。大学毕业后,我住进一幢单身公寓,一次生日,女友送我的礼物就是一张乒乓球桌。我站在球桌一侧,痛击一个个挑战者。不是他们太差劲,实在是我技高一筹,削球、对角球、侧旋球都打得得心应手。最终,公寓楼里没人再敢应战。

去年夏天,我因工作原因来到北京,乒乓球自然而然成为我展开社交、融入当地的门路。这项运动在中国随处可见,想到1971年重启中美关系的“乒乓外交”,我更加信心百倍,如果乒乓球能让中国人喜欢上尼克松,那他们也必定会喜欢上我。

我在什刹海体校的第一个对手是一个面带微笑的小男孩,个头刚到我的胸。在常教练的指令下,我们走到球台边开始练习。男孩发球,球越过网,击中我这一侧的球台;我挥拍回击,球弹过网,但并未打中他那侧的球台,而是飞得老远。就这样,在我连续25次回球失败后,我一下子不会打球了,仿佛拿在手中的不是球拍,而是一个平底锅。

常教练叫了暂停,我被安排到另一个球台,一位年长的张姓教练正在充当发球机。他站在球台一侧,不停地从桶里拿出球,并把它们发过网,每个发球都有着同样的速度、角度和节奏。一名学生在对面弓着身,以同样完美的速度、角度和节奏回球。

轮到我练时,张教练纠正起我的拿拍方法来。和大多数美国人一样,我用的是“握手式”拿拍,把球拍握在手里。我以为张教练会让我学习大多数中国人用的“握笔式”拿拍,但他解释说,不用改变拿法,只是按了按我的大拇指,使球拍牢牢地锁在我手里,又掰了掰我的手腕,使球拍成为我手臂的延伸,我才知道自己以往的动作有多么不标准。下课时间到了,张教练对站在地板上数以百计的乒乓球中间大汗淋漓的我说:“下次还是继续练正手。”“那反手呢?”我问。“8到10节课以后再说吧。”他回答道,“这里的学生有的从会走路起就开始练球了,你着什么急。”

几周过去了,我在乒乓球课上遇到的“羞辱”并未消失,只不过以更隐晦的形式出现。那是我在体校上课第二个月的一天早上,走进体育馆后,我看见两个孩子面墙站着,我问张教练缘由,“他们练习不专心。”他回答。几分钟后,那两个孩子愁眉苦脸地迎来了惩罚的第二项内容——和我练球。练习的过程和以前一样,我几乎无法得分,我打的每一个球都飞出界。我告诉自己,只要得1分,1分我就心满意足了。比分到0∶10后,我的对手发球出界,我最终以1∶11惨败。事后,另一个学生告诉我,那个小孩是故意失误的,那1分是为了给我留点面子。

无论如何,我觉得我的球技提高了。弓着腰数小时练习前后挥拍,不管锻炼的是哪些肌肉,它们都变得更强壮。但我的坏习惯仍存在,我不爱移步,不爱转身,动手腕不勤,发球不会带转儿。

总之,我打了10多年的乒乓球,现在得重头来学。“我儿子都比你容易教。”常教练说的是他6岁的儿子,“虽然他练得还不够,但他的动作都是正确的。你很努力,但动作都是错的。”为了证明他说的话,常教练让他的儿子站在球台前,和我正手对练。这个孩子也许还在玩拍手游戏,但我打过去的每个球他都能接住。

中国人称霸乒坛有各种解释,从科学的到文化的,再到体制的,但中国最大的优势也许是参与这项运动的人数。美国女子奥运乒乓球队前教练蒂尔多·乔治回忆自己访华时的情景,她听见一位广东官员抱怨该省“只有”500万人打乒乓球。蒂尔多说:“你可以想象我当时有多吃惊。”不像足球或者篮球,乒乓球不需要太大的空间——只需一张球台、两个球拍和一张网(或者一排砖头)。就像没人比美国小孩更会打棒球,没人比巴西小孩更会踢足球一样,没人比中国的孩子更会打乒乓球。

数周的训练课过后,我准备好迎战我第一次真正的比赛——与北京的退休人士过招。那是一个晴朗的休息日,我骑车去了后海的一处公园,我知道在那里我肯定能找人打上几局。公园里全是身穿运动服的老人,做着各种中国式的运动。当我走近乒乓球台时,人们都看我。我肯定不是他们看见的第一个外国人,但有可能是第一个带着自己的球拍和球来打球的外国人。一个戴假皮帽的人要看我的拍子,他把球拍贴近脸,用拍把敲了敲头,以声音判断木头的质量。“你花多少钱买的?”他问。“超市里花25元买的。”我回答。“质量不行。”他说,然后给我看了他的拍子。球拍一面是他刚换的新胶垫,另一面是裸木,上面有一处深深的凹痕,那是他用了30年的见证。“这拍子只花了3块5。”他得意地说。言下之意是,我不但能打败你,而且还更省钱。

一位身着粉色棉背心、身体结实的女士,正在和一位银发老先生打乒乓球,后者足蹬橙色袜子和闪亮的黑色运动鞋。那位女士坚持让我接替她的位置,对面的老先生先发球(他的球拍花了500元)。他用一只手将球抛向空中,乒乓球几乎快飞到我们头顶的秃树枝,随着他重跺一脚,球被弹过网,动作严丝合缝,跺脚声掩盖了球拍击球的声音,以至于我无法判断他是用球拍硬的一面还是软的一面击球。

运动员总喜欢将他们从事的体育运动与国际象棋相比——击剑就是拿着剑的国际象棋,拳击就是会有脑震荡的国际象棋。但乒乓球在我所知的比赛中,是最类似于国际象棋的,因为它带转儿。每一个球都需要瞬间计算,球员需要判断其旋转程度,以相应的反旋转回球。“国际象棋中,你可以判断接下来的三四步棋,”什刹海体校的张教练说,“但对于乒乓球,下一步的可能性是无限的。”那位银发老先生的转球从一开始就让我处于防守,他赢了第一局。我变得咄咄逼人,试图以力量抗击旋转,借助几股有利于我的强风,我赢了第二局。第三局我又输了。但在过去几周里,我一直被一群小屁孩压着打,这次输给一个成年人,我仍有胜利的感觉。

如果你从小在美国玩体育,那你肯定知道每个人都会得到奖杯。但在什刹海体校接受了3个月的乒乓球训练后,我还什么都没得到,除了备受打击的自尊和拇指上的水泡。因此,当听说5月初社区有乒乓球锦标赛时,我立刻报了名。比赛在北海公园进行,它将是证明我实力的机会。

比赛那天,我6点钟起床,骑车到公园。还有1个小时比赛才开始,场地上已经人头攒动,每张球台两侧的选手们都在热身。我先抽了个号,好尽早知晓我的对手。当我看见他时,我舒了一口气,除了人种不同以外,他可以做我祖父了。裁判叫号后,我们开始热身。他的球风简单,没有花哨的动作,这对我是个好征兆。比赛终于开始,老人先发球——至少我认为他已经发了,虽然我的球拍完全没接到球。突然之间,我仿佛又回到第一天在什刹海体校时的情景,每一个球打到我拍子上都飞出去好远。我连输了几分后才搞清楚状况,他发的是古怪的侧旋球,我从未遇到过,也不知道如何回球。我试图在脑子里盘算着招数——如果他发的球这样旋转,我就应该那样移动我的球拍……等我盘算好,老人又使了另一套转法,我还是没能把球回过去。

我想说的是,这个场地是让我终于能正视自己失败的地方,否则我过去数月的经历意义何在?随着比分的流失,我知道是该扛起失败重量的时候了。数月的训练,结果竟没有变化。比赛很快结束,我连着输了两局,4∶11和6∶11。我的对手胜利后过来和我握手。他今年66岁,我问他现在打球和他年轻时有什么不同。“现在我的动作慢多了。”他说。

我们聊天时,一位比赛负责人递给我一件蓝色球衣,上面有举办这项赛事的社区乒乓球联盟的名字。球衣本来是给获胜者的,但她说我应该穿上,因为人们会找我合影。尽管我可能是这项比赛举办3年历史中表现最差的选手,但我仍获得特殊待遇,我立刻把它穿上了。

在什刹海体校上课时,一次我请常教练去餐厅吃饭。他告诉我,他曾在日本教了20多年乒乓球,乒乓球甚至帮助他了解了日本社会——从教授、政治人物到工商领袖。我告诉他,我在中国并未有这样的收获。尽管我努力打球,但仍感觉被当做小丑、吉祥物和商业机会一样对待。

在中国,有一种说法是,到这里来的很多外国人都是在本国混得不怎么样的。换句话说,外国人在中国能更轻易地获得成功。但对于我来说,恰恰相反:我在美国可是赢家,千里迢迢跑到这里却输了一次又一次。任何一位心理医生都会告诉你,失败是有益的,它教会你忍耐和优雅。当我回顾这一年的经历,打乒乓球被只有我身高一半多的人打败(6岁和60岁的全算上),我确实重新熟悉了忍耐和优雅这两种品质。这些失败也让我明白,有时,放弃不只是可以的,而且是重要的。当我问常教练我是否有机会成为乒乓球比赛冠军时,他不假思索地答道:“下辈子吧。”