浅析山西潞安教区天主教传教人员的本土化

2013-05-13

关于教会的本土化,章开沅先生曾经说过:“教会人士世世代代梦寐以求的非基督教地区的基督化,实际上包含着基督教在这些地区的本土化。”[1]天主教在中国传播的几百年历史,很好地证明了这一点。也正是它在各个地区的本土化,才使得其能在中国数百年传承不休。当教会在某一地区传入开始,它的教义、教理以及其宗教仪式等在让当地教徒接纳的同时,也实现了教会自身对当地文化的一种认同与接纳,当地的教徒在对其教义、教理进行理解时,并不是对其原始著作进行理解,而是通过传教士口述、讲解或者是用汉语写成的宗教著作,他们在理解的过程中,必定会带有中国传统的思维,以及对其内容进行具有中国地方文化的理解与定义,并随着中国社会的发展,逐步实现了传教人员的本土化。

一、传教人员的本土化

张先清在其《清中叶天主教在华的本土化问题》一文中也提到:“从宗教文化的接触与对话角度出发,本土化(Inculturation)指的是一种外来宗教文化在身处异文化情境中的适应性变化。”同时,他还强调,在天主教的传播过程中,如何使天主教会得到普通民众的认同与支持,就必须将天主教的教义、教理、仪式等一系列宗教的文化与习俗深深地植根于地方文化中,并结合当地的风俗礼仪来解释和重现,这就需要实现对天主教的本土化,而这种本土化又恰恰是数百年来天主教在华能够生存下来的重要手段。可以说,天主教在华传播的过程就是其逐步实现本土化的过程,只是地区文化上的差别罢了。

天主教自1620年传入山西,到现在已经有近四百年的发展历程,回顾天主教在山西的发展历程,我们可以发现,这个过程同时也是其本土化逐渐深入的过程。天主教会在潞安教区的本土化,就当地教会自身的建构与传教模式上来看,最主要的变化是传教人员的本土化及主教人员的本土化。

所谓的传教人员的本土化,就是对传教过程中进行布道与劝诫他人入教的神职人员。在整个天主教传播的过程中,中国本土神职人员的培养与其对天主教传播的作用是不能小觑的。由于在天主教刚刚传入山西之时,并没有开展对神职人员的培养,直到18世纪中后期才出现了本国神职人员在山西地方进行传教。因此,在天主教传入山西的早期,地方士大夫、官僚阶层对天主教的传播起着重要作用,他们往往扮演着传播教理与发展教徒的角色,辅助外国传教人员在本地发展教徒,壮大教会的地方影响。

可以说,在天主教刚传入山西之时,就伴随着有教会发展对本土化文化的重视。这与其所处的历史环境有很大的关系。在天主教刚刚传入之时,整个中国,从上到下,由于多年实行“闭关自守”的政策,使得他们对外来的科技和文化了解甚少,而且都有着一种妄自尊大的心态,对新传入的天主教也是极力地予以排斥。而传教士为了能够在当地传教的顺利开展,也只能将西方的宗教文化思想与当地普通民众的思维习惯和传统观念相结合起来,并以西方先进的科学知识为前导,从居于文化界上层的、思想上容易接受外来科学知识的士大夫入手,从而通过他们将天主教逐层往下传播。从整个山西天主教的传播历程来看,这种方法确实起到了很大的作用。

从天主教在山西的传入开始,就伴随着传教人员在当地的本土化。外来的传教士利用与当地士大夫之间的亲密关系,借以宣传天主教,而此时的传教方式多为口头上的或者是著书立说,或者是官府的公告等等,发展的途径多是亲朋好友之间的规劝。如在方豪《中国天主教史人物传·段衮》中有记载:“段衮,字九章,亦在北京奉教,圣名斯德望。归家后,劝其亲族与其婿,明宗室王爷某同沾圣化。段衮为绛州巨绅,既富且贵,与弟段袭、段扆,皆热心教友,为教内外所仰望。”[2]当地士大夫中,还有韩霖著书立说,用一种糅合了中西方思想的方法,将西方的天主教义、教理在针对当时明太祖的“圣谕六言”的宣讲中有机地与中国传统的中国封建伦理思想相结合,其内容虽然是在对明太祖所宣讲的“圣谕六言”进行地方的宣传,但实质上却是一本有关西方天主教教义教理的书籍。这是山西地区出现的有关西方耶稣文化与地方文化的第一次有机的融合,也是天主教地方化的一种最明显的表现。官僚阶层中就有绛州刺史雷翀,他不仅自己信教,还以发布公文的形式,鼓励当地人入教。可以说,他们在一定程度上也扮演着传教人员的角色。

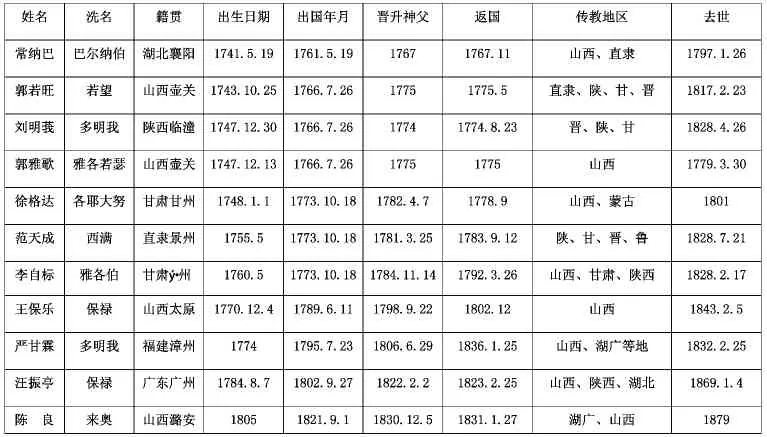

山西本土神职人员的培养,早在18世纪就已经开始,而早期的神职人员培养的方法是将他们送往西方的一些神学院进行专门的神学知识的学习,并通过学习宗教义理达到晋铎神父的标准。如:当时的各地方教会派年轻的教徒到意大利神学院进行专门的教会知识的学习以晋铎为神父,如表1所示,他们一般都会回国对地方教会进行服务。

表1 早期留学意大利晋铎后返国服务于山西的中国籍神父

由于早期在山西的天主教,外国的神职人员往往占据着教会的主要神职地位,因此,这时本国的神职人员对其有一定的依赖作用,他们在教会的地位往往是外来传教士的得力助手,帮助传教士在禁教期间进行传教,使得禁教时期的山西地区的天主教传播能够持续。

随着天主教会在山西创办修道院以来,神职人员的培养走向了地方化,主要通过将地方修道院中表现出色的教徒向上级神学院输送,通过在国内的神学院进行学习之后再服务于地方教会,虽期间也有不少传教士出国留学,但主要的还是在国内各神学院进行。因此,此时的教会神职人员,几乎完全成了在国内培养。而修道院与神学院中的学习,既有教会教义、教理的灌输,也有中国传统伦理知识的讲解。此时的神职人员的思想,东西方文化兼备,对教会能够更好地扎根于地方,发展地方教徒有重要的意义。

二、国籍教区的出现及主教的本土化

综观天主教在山西几百年的传播史上,本土神职人员与外国的传教士之间并不是一直和平相处,也是伴随着中外政治关系的变化而几经起伏,对此问题,山西大学刘安荣在其论文中曾将本土神职人员与外国传教士之间的关系分为三个时期:早期的和谐共处,中期的矛盾丛生,晚期国籍教区的产生及本土神职人员崛起[3]。

本土神职人员的崛起,主要是指进入20世纪之后,天主教在山西的发展历程中出现的两个极具历史里程碑意义的事件:其一为主教的本土化,其二为国籍教区的出现。而这些还要得益于1922—1927年在我国发生的声势浩大的“非基督教化运动”和1924年召开的第一届中国教务会议。

1922年至1927年,我国发生的声势浩大的“非基督教运动”,以及1924年召开的第一届中国教务会议,都提出了教会的本土化,强调教会摆脱西方教会的影响。而在当时,他们所宣扬的本土化的主要表现就是建立国籍教区、中式圣堂、中式圣艺及神学,礼仪的本土化等。而这种本土化运动很快就在山西发生作用。最具代表性的就是陈国砥神父祝圣为山西第一位国籍主教和汾阳作为山西第一个国籍教区的出现。而真正在潞安教区发生作用则要到二十世纪三十年代,不仅体现在洪洞教区作为一个国籍教区的设立,还与教堂建筑上明显地融入了当地的传统建筑符号,很多教会的礼仪开始与当地的风俗习惯相融合,这就使得天主教在潞安教区范围内随着时代的发展,和在当地历久弥新所出现的真正意义上的本土化成为现实。因此可以说,教会在给当地社会风俗习惯、礼仪带来影响的同时,也伴随着自身文化与当地的结合,实现了教会本身的本土化。

[1]刘家峰.离异与融会:中国基督徒与本色教会的兴起[M].上海:上海人民出版社,2005.

[2]方豪.中国天主教史人物传.北京:宗教文化出版社,2007.190.

[3]刘安荣.1724—1949年间山西中外天主教神职人员之关系[J].中国天主教,2010,(3).