秦家屯油田登娄库组小Ⅰ段储层特征研究

2013-05-03王建波刘松广

李 宇,王建波,宗 畅,刘松广

(中国石化东北油气分公司勘探开发研究院,长春 130062)

对油气田开发而言,储层性质的好坏直接影响到油层的产能、注水效果及石油最终采收率。因此,储层特征研究也是油气田开发方案制定的核心研究内容之一。通过研究储层的岩性、物性、连通性及分布特征,可揭示砂体展布、连通程度在纵、横向上的变化规律,是油藏建模、优化开发方案的重点研究内容。对精细描述储层地质特征、明确剩余油分布规律及采取有效的挖潜措施均具有重要的意义为了科学有效地开发油藏,调动剩余油潜力,必须进行精细油藏描述,对储层地质特征进行深入细致研究。

1 地质概况

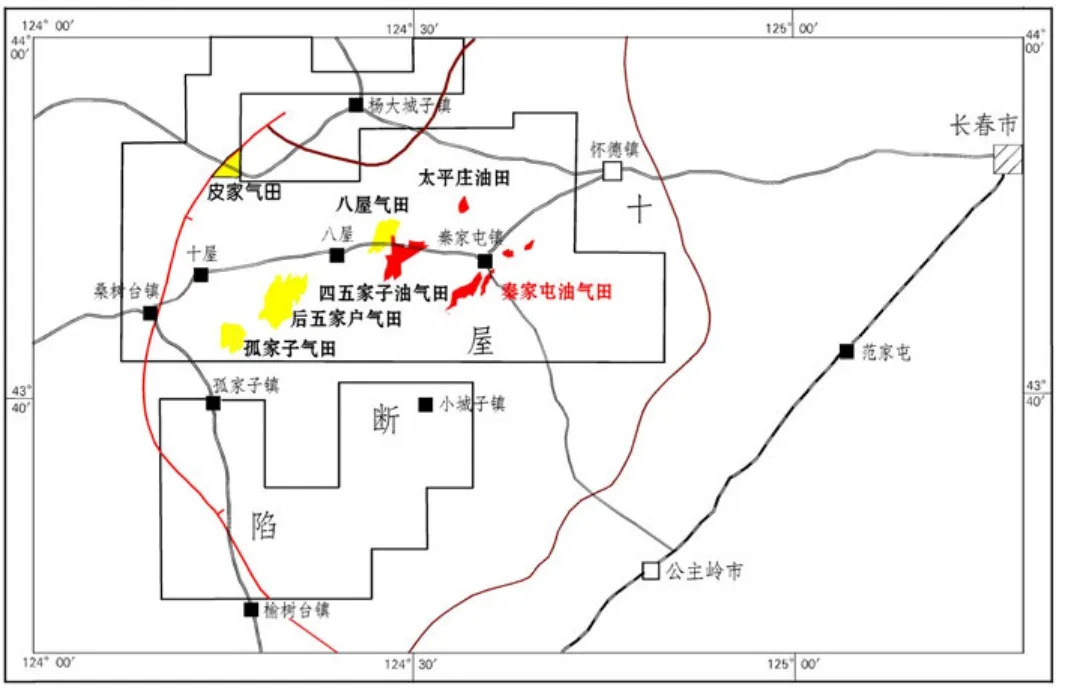

图1 秦家屯油田油藏区域位置图

十屋断陷位于松辽盆地东南隆起区的东南缘,总体呈北北东向展布,为一小型半地堑式箕状断陷。秦家屯油田构造位于松辽盆地东南隆起区十屋断陷东北部,西邻孤家子、后五家户、八屋气田及四五家子油气田,北邻双龙凹陷,为一北东走向大型鼻状构造,是一个被断层复杂化的背斜构造油藏(图 1),东西长 6.4km,南北宽 1km,总面积约 6.4km2。研究层位为秦家屯地区下白垩统登娄库组小Ⅰ段,随着勘探开发的进一步深入,需开展该层位的储层地质特征研究。

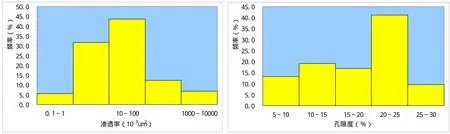

图2 秦家屯油田登娄库组小Ⅰ段储层孔隙度、渗透率分布频率图

2 储层岩石学特征

通过岩芯观察和镜下薄片鉴定发现,秦家屯地区白垩系登娄库组储层的岩性粒度较粗,以中砂岩、粗砂岩、及含砾砂岩为主,次之为细砂岩和粉沙岩。岩石类型以长石砂岩为主,岩屑长石砂岩次之,石英20%~53%,长石40%~77%,岩屑1%~20%,岩石成分成熟度较低,碎屑颗粒呈次棱角状,少许次圆状,分选中等,局部分选较好,胶结物以泥质、方解石为主,局部可见硅质和石膏胶结,胶结类型以接触式-孔隙式为主,碎屑颗粒的接触类型以线形和凹凸型为主。

3 储层物性特征

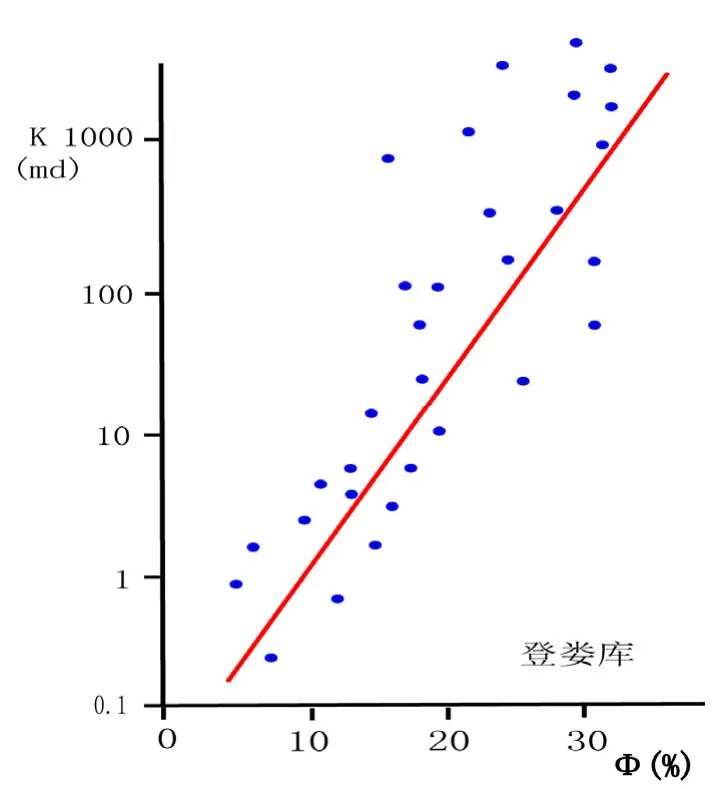

统计钻井取芯情况表明,秦家屯油田白垩系登娄库组小Ⅰ段储层孔隙度分布范围在1.99%~26.03%之间,平均14.81%,渗透率分布范围 0.2~2999.9×10-3μm2,平均 304.5×10-3μm2,总体上样品频率分布直方图表现为多峰型,没有出现明显的主峰(图2)。渗透率变化范围大,局部储层出现较高的渗渗透率。孔隙度和渗透率之间呈指数关系(图3)。

图3 秦家屯油田登娄库组小Ⅰ段储层孔渗关系图

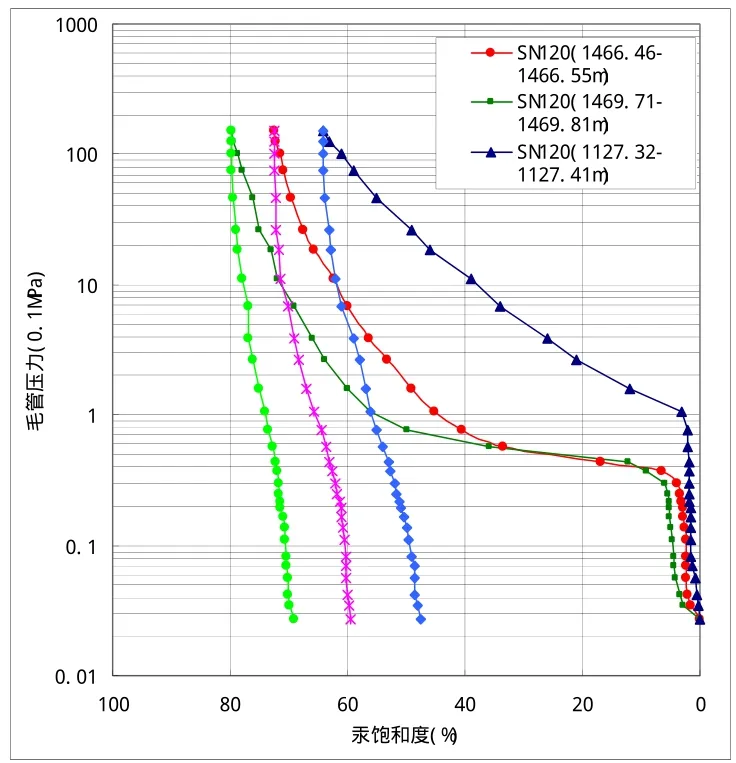

图4 小Ⅰ段毛管压力曲线

4 储层孔隙结构特征

本区登娄库组储集层砂岩孔隙主要是原生粒间孔隙、次生孔隙及裂缝三类。其中主要孔隙类型为原生粒间孔,在研究区域分布广泛分布,相互连通性好;次之为次生溶孔,包括粒内溶孔与粒间溶孔,部分溶孔可能与粒间孔相互连通,粒间溶孔分布不均匀,形态不规则,碎屑颗粒边缘呈锯齿状或不规则状,常常被填隙物不均匀充填,登娄库组上部储层中均有发育;同时裂缝也较为发育,研究区域内裂缝宽度一般为0.01~0.05mm,延伸方向及长度各异,各个层位均有发育。

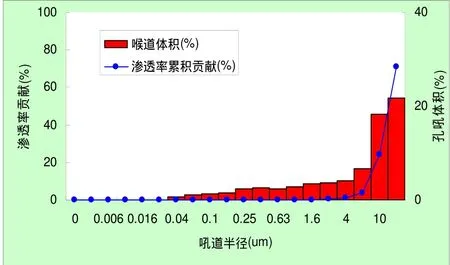

根据压汞资料分析,将秦家屯油田储层分为三类:Ⅰ类储层为好—较好的储层,排驱压力小于0.5Mpa,中值压力小于 1.5Mpa,孔吼分选程度好,粗歪度(SK〈1);Ⅱ类为中等储层,排驱压力0.5~5Mpa,中值压力1.5~10Mpa,孔吼分选程度中等,中歪度(1〈SK〈3);Ⅲ类为差储层,排驱压力大于5Mpa,中值压力大于10Mpa,孔吼分选程度差,细歪度(SK〉3)。通过对毛管压力曲线和孔喉大小分布图(图4、图5)观察研究发现,毛管压力曲线均为下凹型,偏粗歪度,小Ⅰ段储层孔喉分布单峰型,孔隙结构主峰值偏于粗孔喉一侧。属小~中孔、中喉型储层。

图5 小Ⅰ段孔喉分布直方图

5 储层分布特征

5.1 储层纵向分布特征

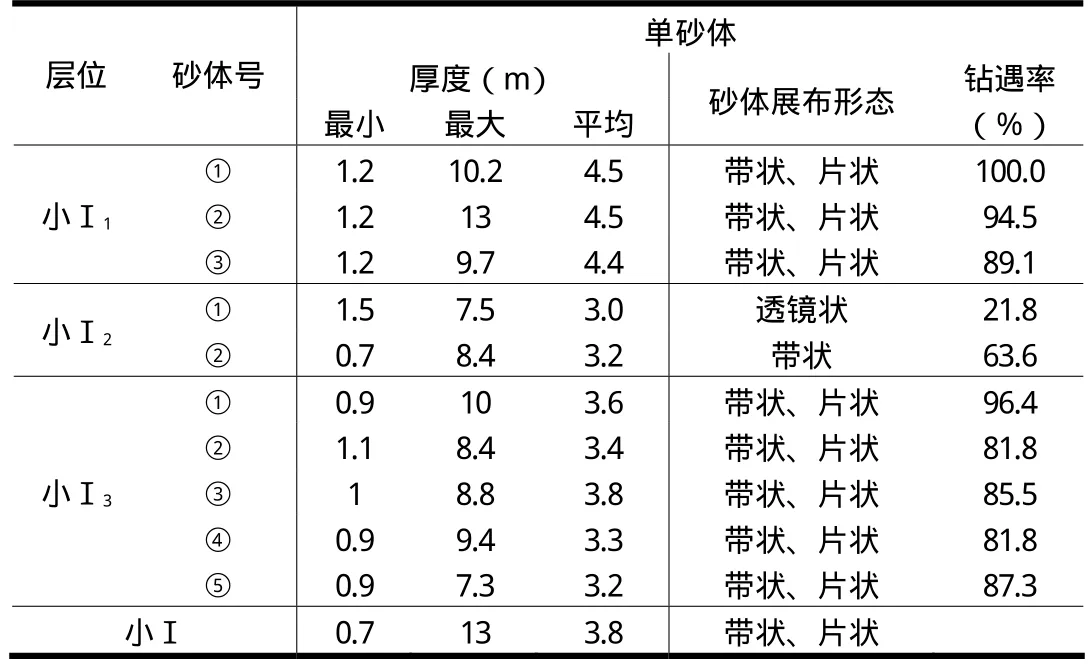

统计钻录井资料综合研究发现,本区内登娄库组储层单砂体平均厚度为 3.8m,主要分布区间为 2~6m,厚度大于6m的单砂体较多。统计小层,小Ⅰ1的三个小层平均厚度在4.5m左右。其它小层平均厚度均在3~4m间。从小层平面分布来看,小Ⅰ1、小Ⅰ3各小层钻遇率均大于80%,砂体发育,其中小Ⅰ1①、Ⅰ1②和小Ⅰ3①三个小层的钻遇率大于90%,小Ⅰ1①钻遇率100%(表1),砂体发育程度高。

表1 小层厚度、钻遇率统计表

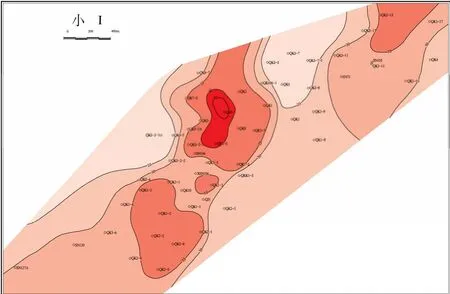

5.2 储层平面分布特征

根据油层分布情况和砂体钻遇情况研究发现,砂体发育受构造和沉积作用控制,砂体平面上的分布呈北东向条带状为主,砂体高值区分布的位置、数量随着沉积环境的变化在纵向上不断迁移、变化,总体表现为自下而上砂体发育区由西向东迁移(图6)。

图6 登娄库组小Ⅰ段砂体厚度等值线图

6 结论

1)秦家屯油田登娄库组小Ⅰ段储层岩石成熟度低,岩石类型多为长石砂岩和岩屑长石砂岩。

2))该层位储集空间原生粒间孔隙非常发育,有利于油气的聚集和运移。

3)储层的孔隙度、渗透率分布范围大,相关程度较高,整体为中孔、中渗储层,储层局部显示高渗透率,表现出高产油气储层特征。

[1] 杨玉峰. 松辽盆地岩性油藏形成条件与分布规律[J]. 石油与天然气地质, 2004, 25 (4): 393~399.

[2] 高瑞祺,蔡希源. 松辽盆地油气田形成条件与分布规律[M]. 北京:石油工业出版社, 1997:50~52.

[3] 赵永刚, 等. 低孔低渗裂缝—孔隙型砂岩储层的分类评价—以川中公山庙油田沙一储层为例[J]. 大庆石油地质与开发,2006,25(2):1~4.

[4] 万俭英, 王始波, 赵秋枫, 等. 大庆长垣及以西地区泉三、四段扶杨油层储层特征[J]. 大庆石油地质与开发, 2007,26(5): 14~17·

[5] .袁静.埕北30古潜山带太古界储层特征及其影响因素[J].石油学报,2004,25(1): 50~52.

[6] 李剑, 武兆俊, 张训华, 等. 慕迪焦灰岩油田储层特征研究[J]. 大庆石油地质与开发, 2006,25 (6): 37~38.

[7] 单敬福, 纪友亮. 大庆油田葡萄花油层组储层非均质性主控因素分析[J]. 沉积与特提斯地质, 2006, 26 (4): 95~99.

[8] 王荣华, 黄福堂, 姜洪启. 松辽盆地陆相砂岩储集层特征[J]. 大庆石油地质与开发, 1998, 17(5): 8~12.

[9] 王雅春, 石荣, 麻成斗, 等. 敖南油田葡萄花油层储层类型划分[J]. 大庆石油学院学报, 2007,31(4): 10~12.

[10] 范旭, 徐运亭, 董仲林, 等. 松辽盆地宋芳屯油田葡萄花油层储集层综合特征[J]. 大庆石油学院学报, 1999,23(3):70~73.