专题16 世界资本主义经济政策的调整

2013-04-29

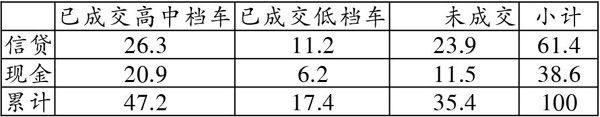

1. 当前,贷款购车成为中国汽车消费的普遍现象,有的汽车销售商打出广告:“日供9元,首付1万,把汽车开回家。”其实这种促销方式在20年代的美国很盛行,下表为1928年4、5、6月美国汽车销售付款方式、汽车档次分类比例(单位%):

这种消费方式带来的最主要的影响是( )

A. 导致家庭负债增多 B. 滋长社会享乐风气

C. 刺激厂家盲目扩产 D. 制造金融虚假繁荣

2. 在经济危机爆发后不久,胡佛总统在美国主要的产业领袖会上说道:“在以往的萧条中,政府采取的产业政策是对劳工市场立刻进行清算。我对这些政策和字眼都很反感,因为劳工不是商品,他代表了人类的家庭,此外,从经济学的观点看,由于(工资降低)突然间购买力减少了,这些行动只会加剧萧条,所以现在工资水平不应该下调,不应该减产,不应该解雇工人。”据此表明( )

A. 胡佛不再坚定奉行自由主义的政策

B. 胡佛继续坚定奉行自由主义的政策

C. 胡佛借经济危机之机加大总统权力

D. 胡佛对经济危机采取了干预的措施

3. 罗斯福上台后,努力扩大行政权力,全面加强政府对经济、社会发展的干预,以至于被政敌攻击为“极权主义”或“法西斯主义”。“新政”被诬为“极权主义”的原因可能包括( )

①新政背离了“自由放任”的传统 ②人们对“极权主义”的反感和恐惧 ③政敌哗众取宠的攻击行为 ④极权主义和法西斯主义的客观存在。

A. ①②③④ B. ①②③

C. ②③④ D. ①②④

4. 罗斯福新政从一开始就遭到一部分资本家的反对。在关于《社会保障法》的听证会上,有人高喊:“这个法案是从《共产主义宣言》第十八页逐字逐句抄来的……”对此,罗斯福认为,如果不将企业经营得井然有序,那么共产主义就会将“日益衰弱”的工业所剩下的一切都摧毁掉。这表明( )

A. 罗斯福代表工人阶级利益

B. 罗斯福是出于与苏联竞争的目的

C. 盲目竞争与劳资纠纷危及资本主义发展

D. 其措施严重侵害垄断资本利益

5. 2008年金融危机爆发后,各国领导人就应对危机讲得最多的就是要加强各国的合作,防止经济民族主义对经济复苏的阻碍。所谓经济民族主义,就是政府通过一系列政策,保护本国产业,建立贸易壁垒,甚至是以邻为壑。在罗斯福新政中,不具有经济民族主义色彩的措施是( )

A. 废止金本位 B. 美元贬值

C. 提高关税 D. 颁布《全国工业复兴法》

6. 有学者认为,罗斯福新政是对19世纪末20世纪初在欧洲和美国盛行的社会达尔文主义的重要修正。此处的“社会达尔文主义”是指( )

A. 资本主义民主制度

B. 国家垄断资本主义体制

C. 三权分立的政治体制

D. 自由资本主义体制

7. 对于罗斯福新政,当时有一批“修正主义者”。其观点是大萧条原本只是经济周期中的一个波谷;美国很多经济周期中的波谷……比如1894年及1921年的经济萧条,都是通过市场的调节能力而自我修复的,大萧条之所以十多年阴魂不散,恰恰是因为政府在帮倒忙。这些“修正主义者”可能会反对( )

A. 亚当·斯密 B. 凯恩斯

C. 柯立芝 D. 胡佛

8. 在罗斯福新政期间,美国的一家权威民调机构对新政以来的“最大成就”和“最差表现”进行调查,结果出人意料,28%的人认为新政的“最大成就”是救济项目和工作改进组织(赞成),23%的人认为新政的“最差表现”也是救济项目和工作改进组织(反对)。对此看法正确的是( )

A. 赞成的人不包括是垄断资产阶级

B. 反对的人不包括是工人阶层

C. 争议的出现表明政府在救济项目上的措施左右摇摆

D. 争议源于不同阶层自身的利益和认知水平

9. 《农业调整法》中规定:“对自愿减少耕地的农民给予补贴;对与政府合作的农业给予商品货款,而将其耕地面积减少30%的棉花种植者可用其收成作担保……”以下不属于罗斯福实施此项措施直接目的的是( )

A. 提高农产品的价格

B. 克服生产的相对过剩

C. 调整全国农产品的生产和销售

D. 保障农民的最低生活

10. 2010年,美国历史学家伯顿·福尔索姆出版了《罗斯福新政的谎言》,作者认为,“他(罗斯福)的大部分举措,对当时的美国甚至以后都造成了灾难性的影响。”他的论据是罗斯福新政造成( )

A. 政府财政负担加重

B. 民主制度遭到破坏

C. 美国总统权力扩大

D. 金融市场不再稳定

11. 针对全球金融危机,我国采取了诸如加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路公路和机场等重大基础设施建设等措施。这与罗斯福新政的共同之处是( )

A. 克服生产的盲目性

B. 放弃市场机制,实行国家干预政策

C. 扩大内需

D. 缓和阶级矛盾,稳定社会秩序

12. 在30年代经济危机中,大量公司倒闭,而有的公司却开始展翅高飞,IBM(美国“国际商业机器有限公司”)就是其中幸运的一个。就在竞争对手纷纷裁员减产以避风险时,IBM在1932年却大肆增资扩产,由此带来的巨大的财务压力一度让老沃森(总裁)成为股东眼中的疯子,股价的下跌几乎使公司崩溃。然而当1935 年美国政府发布社会安全法案,需要对2600 万就业资料进行数据处理的时候,IBM积蓄的所有产品和技术立刻被抢购一空。在这号称“历史上最大规模数据处理业务”中,IBM的产品表现卓越,后续的订单因此便蜂拥而至。从30年代IBM的传奇中,我们无法得出的认识是( )

A. 经济危机对公司的发展总是利大于弊

B. IBM的幸运与老沃森的冒险密切相关

C. 罗斯福新政成就了30年代IBM的传奇

D. 国家干预经济扩大了数据处理的市场需求

13. 布罗代尔在《文明史纲》中提到:“计划经济是一门不仅为更早时期苏联的经验展现出来,而且为当代资本主义本身证明的艺术。”对这句话最准确的理解是( )

A. 计划经济体制并不是社会主义国家所独有

B. 计划经济体制是行之有效的经济发展模式

C. 计划经济体制相比市场经济体制更加优越

D. 政府干预经济的手段曾经并正在发挥作用

14. 1933年底,凯恩斯在给罗斯福总统的信中写道:“如果您成功的话,新的和更大胆的方法将在各处试行,而我们将以您就职的那一天作为新纪元的第一页。”其预言在二战后主要资本主义国家的措施中得以应验的是( )

A. 实行“混合经济”

B. 实行“福利国家”政策

C. 第三产业的兴起

D. 知识经济的出现

15. [德]路德维希·艾哈德:“在现有条件下,国家必须有计划和有调节地为经济确定目标并且提出方向性的经济政策原则。在这个意义上,国家的主动性就是而且应该是无可辩驳的。但是进而想把企业家弄成官府意志的奴隶和单纯的执行机器,那就必然毁灭一切人格价值并剥夺经济界最宝贵的动力。”在这里作者主张战后德国走一条怎样的经济发展道路( )

A. 计划经济 B. 自由市场经济

C. 混合经济 D. 减少对经济的干预

16. 1981年,里根在其总统就职演说中说到:“我要削减政府的规模和影响,承认联邦政府的权利与各州和人民所拥有的权利之间是有区别的。我们都必须牢记,是各州组成了联邦政府,而决非是联邦政府创造了各州……今后,我将建议撤除经济发展和降低生产力的路障。”由此,里根可能采取的措施是( )

A. 加大政府开支

B. 实行减税政策

C. 加强联邦政府对各州的干预

D. 鼓吹地方实行自治

17. 有学者认为“当非西方国家仍在为实行现代化而伤透脑筋,西方国家则似乎已出现超越现代化的新动向。”下列“新动向”的是( )

A. 工业生产比例显著降低

B. 西方优势地位完全确立

C. 社会生活世俗化城市化

D. 现代经济模式趋于定型

18. 下表是1913~1973年西方各国政府总支出占现价GDP的百分比表。由此推出的结论符合史实的是( )

A. 马歇尔计划推动了欧洲经济复苏

B. 西方各国加强了对经济的干预

C. 西方各国放弃了自由贸易政策

D. 资本主义世界呈三足鼎立局面

19. 工业革命后,资本主义国家的经济政策经历了三次调整,一是自由放任的经济政策,各国普遍奉行100多年,二是二战后凯恩斯主义的普遍盛行,政府加强对经济的干预,三是20世纪70年代,面对“滞涨”,资本主义各国减少政府对经济的干预。这三次变化反映的本质是( )

A. 资本主义国家的经济政策左右摇摆

B. 三次调整是资本主义制度的自我完善与发展

C. 资本主义经济不可能持续繁荣

D. 资本主义国家尝试建立计划加市场的混合经济

20. “生产中的资本主义,分配中的社会主义”是二战后西北欧国家普遍存在的一种现象,此处的“社会主义”是( )

A. 计划指导 B. 平均分配

C. 自由主义 D. 福利制度

21. 在中国,大股东往往占有40%左右甚至50%以上的股票,但在当今发达国家只要掌握某公司的3%~5%的股票,就能获得对该公司的控制权。对于上述现象的认识,正确的是( )

A. 发达国家股票市场抗风险能力差

B. 中国资本社会化的程度还很低

C. 发达国家股权分散不利于兼并重组

D. 中国股权集中有利于市场监管

22. 1998年,为了加强对市民特别喜欢吃的馒头行业的市场管理,郑州市政府成立了“馒头管理办公室”,对所有加工经营馒头的集体和个人,一律采取许可审批制度。每个许可证,要交纳1100元的办证费。并下文规定:不办许可证擅自加工经营的单位和个人,可罚款3000至20000元。并规定加工者每天必须在馒头办指定的面粉经营部门购买不少于60袋面粉 (面粉经营部门每袋面粉给馒头办提成五角)。对这种行政审批制度,下列看法错误的是( )

A. 有利于馒头市场管理的规范

B. 是计划经济体制的残余

C. 扰乱了馒头市场秩序

D. 政府行为造成设租寻租现象成为滋生腐败的温床

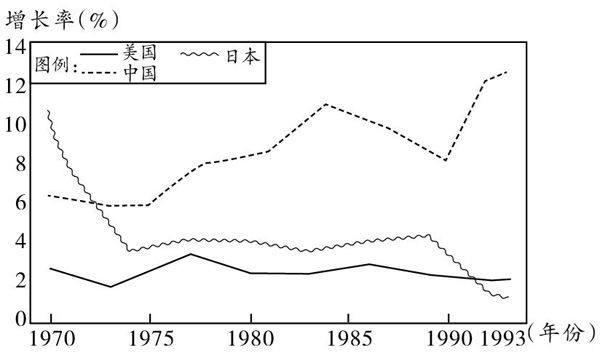

23. 下图截自亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》,是“1970—1993年美国、日本与中国国内生产总值年均增长率曲线图”,对此解读正确的是( )

A. 知识经济拖累美日经济增速趋缓

B. 中国崛起导致美国经济急剧衰退

C. 福利政策使日本经济出现负增长

D. 改革开放推动中国经济快速增长

24. 近年来,欧美债务危机持续发酵,这使我们对社会福利与保障制度进行重新审视。阅读材料,回答以下问题。

材料一 1834年,英国通过了“济贫法修正案”。它规定:从 1835 年 7 月 1 日起一律停止对济贫院外所有壮年男子的救济,建立由 3 个“合适的人”组成的“英格兰和威尔士济贫法委员会”。该委员会对议会负责,每年向首相汇报一次工作。它有权组织“合适的人”调查济贫法实施情况,有权要求各地方管理机构上交济贫法执行情况统计表,有权任命或撤换助理委员。该委员会任期为五年,在任期内济贫法委员会成员不得兼任下院议员。同时它还规定了地方济贫管理机构的职责和权限。

材料二 1933年,美国政府颁布《紧急救济拨款法》,实行“劳动福利政策”,国家提供50亿美元的失业救济,组织失业者进行公路、堤坝、桥梁、公共建筑等公用事业的建设。1935年又颁布《社会保障法》,该法规定:“本法案旨在增进公共福利,通过建立一个联邦的老年救济金制度,使一些州得以为老人、盲人、受抚养的和残废儿童提供更为可靠的生活保障,为妇幼保健、公共卫生、和失业补助法的实行作出妥善的安排。”罗斯福政府对富人征收重税,提高了遗产税,征收赠予税,对数额巨大的个人净收入征收累进税,使国民收入得到了更为合理的分配。

材料三 二战后,资本主义大力发展和健全社会保障机制,形成了完备的福利保障体系,建立了所谓“从摇篮到坟墓”的“福利国家”制度,范围涉及生、老、病、死、伤、残、孤、寡、失业和教育等各个方面,其失业保险规定:凡出于年老、残废、疾病、分娩、工伤、失业等原因而全部或部分丧失或暂时丧失劳动能力者,国家将提供一定的社会津贴。除此以外,国家对因公死亡或者伤残的人给予补偿,对有各种困难的人和群体给予补助,同时国家还实行社会救济制度,以保障每个人的最低生活水平。

材料四 70年代中期以来,发达资本主义国家的社会福利开支及其在政府总开支中所占的比重越来越大。许多国家的社会福利开支(包括公共教育开支),有的已占本国政府总开支的1/2至2/3,约占本国国内生产总值的1/5以上。

经济全球化的发展,资本在世界各国的流动更加频繁,工会对福利的任何进一步要求和政府扩大福利支出的政策都会促使资本“外逃”,资本“外逃”反过来又加剧了国内的失业压力。

国民对福利的过度依赖导致工作积极性不高和劳动力市场僵化,“福利经济”培养出一批坐享其成的懒汉,诱发了长期困扰西方社会的“福利道德”问题。

材料五 当前,希腊和意大利等南欧国家的债务危机愈演愈烈,社会动荡,而西欧和中东欧国家在欧债危机的笼罩下也飘摇不定。相比之下,丹麦、瑞典、挪威和芬兰等北欧国家经济以相对较低的公共债务、积极的劳动力市场、高福利和高税收制度,使社会运行平稳,人民生活相对安定和谐。

但是,金融危机和欧债危机的连番袭击,高福利社会也显露出难以持续的迹象。为此,北欧国家纷纷采取了推迟退休年龄、延长工作时间、缩短失业救济领取期限、增加税收、加强就业培训、扩大绿色经济和教育、科技创新领域的投资等措施,来增强抵御经济危机的能力,积极化解欧债危机的消极影响。

——搜狐财经

(1)根据材料一、二,结合所学知识,概括英国颁布“济贫法修正案”和美国实施保障制度的背景及时代意义。

(2)根据材料一、二,比较英国、美国在社会救济措施上的异同。

(3)根据材料三,概括二战后西方国家福利制度的特点。

(4)根据材料四,概括二战后西方国家福利制度产生了哪些问题?

(5)根据材料五并结合所学知识,归纳我们该如何理性对待高福利政策可能带来的弊端?

(沙市中学 唐年新)