黔中地区三种林分土壤有机碳库比较

2013-04-29姜霞等

姜霞等

摘要:对黔中地区三种林分土壤有机碳、易氧化有机碳、稳定态有机碳及碳库管理指数进行研究。结果表明,3种林分0~60 cm土壤有机碳、易氧化有机碳、稳定态有机碳都表现为阔叶林>杉木林>马尾松林,马尾松林土壤有机碳、易氧化有机碳、稳定态有机碳比阔叶林分别减少了13.9%、37.0%、7.9%,杉木林比阔叶林分别减少了8.9%、24.7%、4.8%;各林分土壤有机碳、易氧化有机碳、稳定态有机碳都随着土层深度的增加而降低,阔叶林随土层加深变化幅度较大;土壤碳库管理指数也表现为阔叶林>杉木林>马尾松林。

关键词:阔叶林;马尾松林;杉木林;有机碳;易氧化有机碳;碳库管理指数

中图分类号:S714.2 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2013)06-1270-03

土壤有机碳是评价土壤质量的一个重要指标,与土壤物理、化学以及生物学特性密切相关。土壤活性有机碳是指土壤中移动快、稳定性差、易氧化、易矿化并对植物和土壤微生物活性较高的那部分有机态碳[1],也是土壤有机碳中对物理或化学等干扰因素反应最敏感的部分,对养分循环起着重要的作用[2]。土壤活性有机碳与土壤肥力、土壤养分、作物生长关系极为密切,是土壤中碳库源汇转化最活跃的部分,它对于大气环境质量亦会产生影响。易氧化有机碳属于活性有机碳中的一种,据研究在可持续发展的系统中,土壤碳库容量的变化,主要是发生于土壤易氧化有机碳库中[1],所以认为这一活性指标对衡量土壤有机质变化较为重要,可以指示土壤有机质的早期变化。土壤碳库管理指数(CPMI)是表征土壤管理措施引起土壤有机质变化的指标,能够反映不同利用方式对土壤影响的程度[3]。目前,我国学者主要是对不同施肥、不同处理措施下土壤的有机碳库进行了报道[4-7],在土地利用方式对土壤有机碳库影响方面报道较少[8,9]。不同林分植被下土壤由于其凋落物和根系类型不同,形成的土壤碳库存在一定差异。以黔中地区马尾松林、杉木林、阔叶林为研究对象,探索其土壤有机碳的变化规律,分析不同生境下土壤碳库管理指数差异,为揭示土地利用变化对土壤有机碳库的影响提供依据。

1 材料与方法

1.1 样地概况

试验区位于贵州省林业科学研究院试验林场和扎佐林场,林场位于贵州高原腹地,属亚热带季风湿润气候,气候温和,无霜期长,雨量充沛,水热同季,年均气温15.8~19.1 ℃,年降雨量1 150~1 659 mm,年无霜期269~331 d,土壤以砂页岩发育的黄壤为主。试验地林分为阔叶林、马尾松林(Pinus massoniana Lamb.)、杉木林(Cunninghamialanceolata(Lamb.)Hook.),阔叶林主要由冬青(Ilex purpurea Hassk.)、香樟(Cinnamomum camphora (L.) Presl.)等构成,树木平均胸径13.5 cm,马尾松林、杉木林树木平均胸径分别为14.6、15.7 cm。

1.2 研究方法

采样时间:2011年4、8、10月分别在两个样地取样。

取样方法:选择立地条件基本一致的马尾松林、杉木林、阔叶林,每个类型林地取3个20 m×20 m重复样地,在标准样地内采用“S”形布点挖土壤剖面5个,并按照0~15 cm、15~30 cm、30~50 cm、50~60 cm进行分层取样。

样品制备:土壤样品带回实验室后风干、去杂。一部分过0.25 mm筛,供土壤有机碳分析,一部分过2 mm筛,供土壤易氧化有机碳测定。

测定方法:①土壤有机碳采用重铬酸钾氧化-外加热法测定。②土壤易氧化有机碳测定方法[3]。取过2 mm筛风干土2.00 g放在塑料瓶(100 mL)内,用333 mmol/L KMnO4溶液25 mL振荡处理1 h,离心5 min(4 000 r/min) 后取上清液,用去离子水按1∶250比例稀释, 然后用分光光度计在565 nm下比色测定,根据KMnO4浓度的变化(3次重复)计算易氧化有机碳含量(1.00 mol KMnO4氧化0.75 mol C)。稳定态有机碳=总有机碳-易氧化有机碳;③碳库管理指数参考Blair等[10]和沈宏等[3]方法计算:

碳库指数(CPI)=样品有机碳含量/参考土壤有机碳含量;

碳库活度(CPA)=易氧化有机碳含量/稳定态有机碳含量;

碳库活度指数(CPAI)=样品碳库活度/参考土壤碳库活度;

碳库管理指数(CPMI)=碳库指数×碳库活度指数×100。

1.3 数据处理

运用Excel和DPS统计软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 不同林分土壤有机碳含量及剖面分布

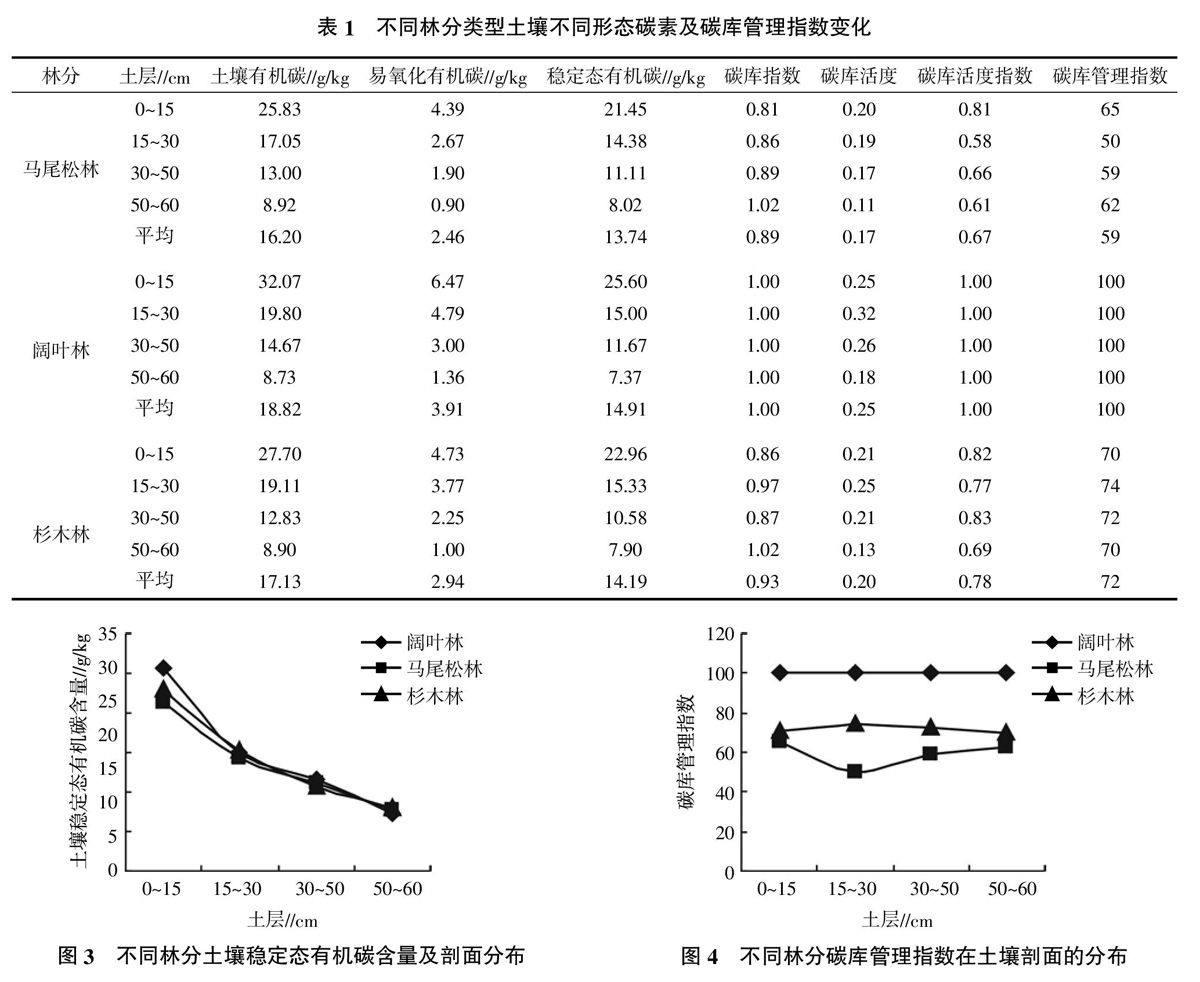

由表1可知,三种林分0~60 cm土层平均有机碳分别为阔叶林(18.82 g/kg)>杉木林(17.13 g/kg)>马尾松林(16.20 g/kg),马尾松林、杉木林有机碳含量分别比阔叶林减少13.9%、8.9%。由图1可见,不同林分土壤有机碳含量在土壤剖面上的变化趋势相同,随土壤深度的加深土壤有机碳含量减少。不同林分土壤有机碳含量在土壤剖面上的分布存在差异,阔叶林土壤有机碳含量随土层加深变化幅度较大,从0~15 cm土层到50~60 cm土层土壤有机碳含量降低了23.35 g/kg,而马尾松林和杉木林随土层加深变化幅度相对较小,下降幅度分别为16.91 g/kg和18.80 g/kg。

2.2 不同林分土壤易氧化有机碳含量及剖面分布

由表1可知,3种林分0~60 cm土层平均易氧化有机碳分别是阔叶林(3.91 g/kg)>杉木林(2.94 g/kg)>马尾松林(2.46 g/kg),马尾松林、杉木林分别比阔叶林减少37.0%、24.7%。由图2可见,不同林分土壤易氧化有机碳含量在土壤剖面上的变化趋势相同,随土壤深度的加深土壤易氧化有机碳含量减少。不同林分土壤易氧化有机碳含量在土壤剖面上的分布存在差异,阔叶林土壤易氧化有机碳含量随土层加深变化幅度较大,从0~15 cm土层到50~60 cm土层下降了5.12 g/kg,而马尾松林和杉木林随土层加深变化幅度较小,分别下降了3.48 g/kg、3.73 g/kg。

2.3 不同林分土壤稳定态有机碳含量及剖面分布

由表1可知,3种林分土壤稳定态有机碳分别为阔叶林(14.91g/kg)>杉木林(14.19 g/kg)>马尾松林(13.74 g/kg),马尾松、杉木林分别比阔叶林减少7.9%、4.8%。图3显示,不同林分土壤稳定态有机碳含量在土壤剖面上的变化趋势相同,随土壤深度的加深土壤稳定态有机碳含量减少。不同林分土壤稳定态有机碳含量在土壤剖面上的分布存在差异,阔叶林土壤稳定态有机碳含量随土层加深变化幅度较大,从0~15 cm土层到50~60 cm土层下降了18.23 g/kg,而马尾松林和杉木林随土层加深变化幅度相对较小,分别下降了13.42 g/kg、15.06 g/kg。

2.4 不同林分土壤碳库活度、碳库各指数分析

以阔叶林土壤作为参考土壤,计算出阔叶林、马尾松林、杉木林的土壤碳库指数(CPI)、碳库活度(CPA)、碳库活度指数(CPAI)、碳库管理指数(CPMI)的变化。从表1可知,马尾松林和杉木林的平均碳库指数分别是0.89和0.93,比阔叶林分别降低了11%和7%。3种林分碳库活度分别为阔叶林(0.25)>杉木林(0.20) >马尾松林(0.17),马尾松林和杉木林比阔叶林分别降低了32%和20%。碳库活度指数分别为阔叶林(1.00)>杉木林(0.78)>马尾松林(0.67),马尾松林和杉木林比阔叶林分别降低了33%和22%。碳库管理指数分别为阔叶林(100)>杉木林(72) >马尾松林(59),马尾松林和杉木林比阔叶林分别降低了41%和28%,由图4可知,3种林分随土层深度增加碳库管理指数未表现出明显的规律性。

3 结论与讨论

土壤有机碳是指存在于土壤中所有含碳的有机物质,它反映了输入土壤的有机物质与土壤微生物分解的有机物质之间的平衡[11],常作为土壤对土地利用方式转变反应的有效指标[12]。土壤活性有机碳是对土地利用变化较为敏感的部分[13],不同土地利用方式下,由于植物根系分布和凋落物种类、分解程度方面的不同,会导致土壤有机碳和易氧化有机碳存在差异。研究表明,3种林分0~60 cm土壤有机碳和易氧化有机碳都表现为阔叶林>杉木林>马尾松林,马尾松林、杉木林土壤有机碳含量分别比阔叶林减少13.9%、8.9%。马尾松林、杉木林易氧化有机碳分别比阔叶林减少37.0%和24.7%,这可能是由于阔叶林冠层较厚,枝叶较浓厚,凋落物量大,易分解,归还林地养分大于吸收养分,使得土壤具有较高涵养水源和改良土壤结构的能力[14]。土壤有机碳库管理指数是土壤管理措施引起土壤有机质变化的指标,它是土壤碳变化系统的、灵敏的监测方法,能够反映土壤质量下降或更新的程度[15],土壤碳库管理指数取决于碳库活度和碳库指数,而碳库活度和碳库指数分别取决于土壤易氧化有机碳和有机碳,阔叶林有机碳和易氧化有机碳都比马尾松林、杉木林高,故其碳库管理指数最高。因此,科学合理地经营利用林地资源和选择适宜的树种,对研究黔中地区不同林分土壤碳库和提高土壤肥力具有重要的意义。

参考文献:

[1] 沈 宏,曹志洪,胡正义.土壤活性碳的表征及其生态意义[J].生态学杂志,1999,18(3):32-38.

[2] KHANNA P K, LUDWIG B, BAUHUS J, et al. Assessment and significance of labile organic C pools in forest soils[A].LAL R, KIMBLE J M. For Soil Carbon[C]. Boca Raton, Florida: Lewis Publishers,2001.167-182.

[3] 沈 宏,曹志洪,徐志红.施肥对土壤不同碳形态及碳库管理指数的影响[J].土壤学报,2000,37(2):166-173.

[4] 徐明岗,于 荣,王伯仁.长期不同施肥下红壤活性有机质与碳库管理指数变化[J].土壤学报,2006,43(5):723-729.

[5] 李平儒,任卫东,李志军,等.长期施肥管理对土娄土全碳和易氧化有机碳的影响[J].西北农业学报,2010,19(12):194-201.

[6] 戴全厚,刘国彬,薛 萐,等.黄土丘陵封禁对土壤活性有机碳与碳库管理指数的影响[J].西北林学院学报,2008,23(4):18-22.

[7] 曾研华,吴建富,潘晓华,等.不同稻草还田方式下土壤碳库管理指数的研究[J].中国农学通报,2011,27(30):77-81.

[8] 周程爱,张于光,肖 烨,等.土地利用变化对川西米亚罗林土壤活性碳库的影响[J].生态学报,2009,29(8):4542-4547.

[9] 刘 瑾,孙毓鑫,王法明,等.华南典型人工林土壤有机碳库及其稳定性特征研究[J].热带亚热带植物学报,2010,18(6):607-612.

[10] BLAIR G J, LEFROY R D B, LISLE L. Soil carbon fraction based on their degree of oxidation and the development of a carbon management index[J]. Australian Journal of Agricultural Research, 1995,46:1459-1466.

[11] 朱连奇,朱小立,李秀霞.土壤有机碳研究进展[J].河南大学学报(自然科学版),2006,36(3):72-75.

[12] 吴建国,张小全,徐德应.六盘水林区几种土地利用方式下土壤活性有机碳比较[J].植物生态学报,2004,28(5):657-664.

[13] MENDHAM D S, CONNELL A M, GROVE T S. Organic matter characteristics under native forest, long term pasture ,and recent conversion to eucalyptus plantations in western Australia: microbial, soil respiration and permanganate oxidation[J]. Australian Journal of soil Research,2002,40:859-872.

[14] 刘金福,洪 伟,吴承祯.中亚热带几种珍贵树种林分土壤团粒结构的分维特征[J].生态学报,2002,22(2):1998-2005.

[15] WHITBREAD A M, LEFROY R D B, BLAIR G J. A survey of the impact of cropping on soil physical and chemical properties in north western New South Wales[J]. Australian Journal of Soil Research,1998,36:669-681.