“第一张大字报”发表之后

2013-04-29钱江

钱江

1966年5月25日下午两点左右,北京大学大饭厅东墙上贴出了引人注目的大字报,作者是聂元梓等7人,标题是:《宋硕、陆平、彭珮云在文化革命中究竟干些什么?》。大字报抨击的宋硕是北京市委大学部副部长,陆平是北京大学党委书记兼校长,彭珮云是北京大学党委副书记。内容直指北京大学的领导人和北京市委的领导人反对“文革”,煽动人们起来“造反”。

6月1日晚,根据毛泽东的指示,中央人民广播电台广播了将于次日《人民日报》刊登的聂元梓等7人大字报,使“第一张大字报”一夜间传遍全国乃至世界,将巨大的灾难降临在宋硕、陆平和彭珮云的身上。

陆平无法控制“大字报”出笼后的局面

聂元梓等7人贴出“第一张大字报”,在北大激起强烈反响,各方争论激烈,反对和支持的意见都有。大多数人不赞成这张大字报,除了不认同作者的观点外,还有不少意见认为,采取这样的做法是危险的。有些知情者指出,聂元梓等人明知他们集中攻击的“宋硕讲话”其实是华北局指示,却移花接木说成是宋硕、陆平、彭珮云的阴谋诡计,这样做不正派。

大字报矛头直指党委书记兼校长陆平和副书记彭珮云,在北大党委中也引起激烈争论。

傍晚,陆平主持校党委常委会议,讨论面临的严峻形势。会上,党委常委、教务长崔雄 要求陆平对大字报表态。陆平回答,不同意把他和宋硕说成“黑帮”。校党委第一副书记戈华支持崔雄 的意见。党委会议上有人支持大字报、支持“左派”,说大字报贴出来了,就不能揭下来。反对意见说,对大字报要加强管理,要动员聂元梓他们把大字报揭下来贴到指定的室内去。会议决定,就北大出现大字报一事向国务院外事办公室报告,因为上级已有指示说,贴大字报要“内外有别”。

会后,北大马上召开了党员干部大会。陆平讲话,表示欢迎对党委的批评。他同时指出,写大字报贴到外边,不符合中央“内外有别”的指示精神。戈华和崔雄崑不同意陆平的看法,拒绝出席党员干部大会。

“第一张大字报”惊动了高层,已经取代彭真负责北京市委工作的李雪峰和国务院外办副主任张彦在当夜12点来到北大,又一次召开党员干部会议。

李雪峰表示,是党中央让我们来的,总理让我们来的。全场掌声雷动。李雪峰说:“我们来了惊动了你们,你们也惊动了我们。你们贴出了大字报,是好事。北大是有革命传统的,在全国、全世界都有影响。搞好社会主义文化大革命,要按中央指示进行。北大的党委要把运动领导好,斗争要有组织、有纪律、有秩序、有领导。党内有民主集中制,党有党纪,国有国法,不是乌合之众,不能乱七八糟。”

讲了这些话以后,李雪峰婉转地批评聂等人的大字报“内容有点泄露党的机密。”他说,对这张大字报中央只要求一条“内外有别”。他还说:党有党纪,国有国法。总理代表国家,总理公布的(方针),我们不听,那也不太好呀!他提出可以将大字报撕下来,或者用新的大字报将之覆盖起来。

随后张彦讲话,重新传达了中央批转的国务院外事办公室文件,又传达了周恩来交代他补充的4点通知,并说:“作为党和国家的纪律,就是要严格执行内外有别。”他明确说,聂元梓等人的大字报不应该贴在外面,因为北大是涉外单位,至少是有留学生的,要内外有别。

会议结束后,李雪峰和张彦带领来人打着手电,看了聂元梓等人的大字报,接着默然离开。

赶在李雪峰、张彦来到北大之前,康生之妻曹轶欧已派张恩慈来到北大,找到聂元梓等人,拿走了大字报底稿,直送康生。事实上,“第一张大字报”在用毛笔誊写的时候就一式两份,没有贴出来的一件后来也辗转送到“中央文革”。如今,这一份大字报保存在国家图书馆。

5月26日晚,曹轶欧率领手下的调查小组成员到钓鱼台,向康生汇报情况。康生当面肯定了聂元梓等人贴出的大字报。康生在谈话中攻击了彭真、宋硕和北大党委。康生说,北大这个形势是最好的形势,(围攻大字报)是他们给自己准备了垮台的条件,是对抗中央。康生还说,是做保皇党呢?还是做革命派?是做黑帮的喽啰呢?还是跟中央走?是红帮还是黑帮,这是北大党委面临的问题。

接着,曹轶欧回到西颐宾馆召见大字报的作者聂元梓和杨克明等人,并询问了事情的来龙去脉,肯定了他们贴的大字报。

在北大,陆平仍在极力控制局面。

5月29日,校党委常委听取校“文革办公室”的汇报。汇报人说:1.到26日晚,被认为不宜张贴在外的许多大字报经劝导已贴到食堂内;2.在26日晚上召开了党总支书记会议,提出了明确的意见:注意保护群众的革命热情,对校内大字报加以引导,“内贴”的大字报要注意摆事实、讲道理;3.根据学生第三食堂统计,在27日和28日两天里,总共贴出了近500张大字报,其中批“三家村”的100多张,批聂元梓的大字报近400张。

就在29日晚的会议上,戈华、崔雄 提出,运动势必牵扯北大主要领导人“推行修正主义”的问题,北大党委还能不能搞好?群众对党委又信任又不信任,为此必须请求上面派工作队来。

会议结束后,戈、崔正式写报告,反映“陆平镇压革命”,要求中央和华北局派工作组来北大领导“文革”。

到了这个时候,陆平已经无法控制局面了。

当时,毛泽东在杭州。他于6月1日看到了《红旗》杂志和《光明日报》编辑的《文化革命简报》第13期刊登的聂元梓等7人所写的大字报,决定公开发表。他在这一期简报上写下批示:“康生、(陈)伯达同志,此文可以由新华社全文广播,在全国各报刊发表,十分必要。北京大学这个反动堡垒,从此可以开始打破,请酌办。”

毛泽东的指示当天下午传到北京。

一年以前,毛泽东还曾说过陆平是“好人犯了一些错误”。此时他的态度发生了变化,也使整个局面完全变化了。

康生、陈伯达接到毛泽东这个指示立即行动,“中央文革小组”两员大将王力、关锋和曹轶欧会面,共同起草了评论员文章《欢呼北大的一张大字报》。

6月2日的《人民日报》第一版由3篇文章构成。版面上方是人民日报社论《触及人民灵魂的大革命》,左下方刊载了聂元梓等7人的大字报,并且制作了极具倾向性的大标题《北大七同志一张大字报揭穿一个大阴谋》,大标题下另有醒目的黑体字副标题《“三家村”黑帮分子宋硕、陆平、彭珮云负隅顽抗妄想坚守反动堡垒》,右下方即是“本报评论员”文章《欢呼北大的一张大字报》。

《人民日报》登载的聂元梓等7人的大字报,在6月1日晚上8时30分由中央人民广播电台的《新闻联播》节目向全国播出。在当时的中国,中央人民广播电台早晨的《各地人民广播电台新闻和报纸摘要》和晚间《新闻联播》节目,拥有上亿听众,“文革”总爆发的前夜,局势动荡,听众人数更是迅猛增加,聂元梓算是一夜成名。

向全国公布“第一张大字报”,被人们看作中央点名批判宋硕、陆平和彭珮云了,对他们来说,巨大的灾难不可避免。

彭珮云在昌平得知“大字报”事件后非常痛苦

“第一张大字报”出笼的时候,彭珮云并不在北大校园,而是在北京昌平十三陵的北大教学基地。她是1964年8月下旬,从北京市委大学科学部调到北京大学担任党委副书记的,于9月1日到职。这时,她还不满35岁,是北大党委常委中最年轻的一位。

来到北大的一年多时间里,彭珮云经历了“社教”风云的洗礼。由一位高级干部为首组成的“社教”工作组进入北大大抓“阶级斗争”,使得校园气氛非常紧张,使聂元梓这样的人浮了出来。在这段时间里,彭珮云帮助北京大学党委抵抗社教工作组的过火做法,支持党委书记兼校长陆平稳定学校的做法,不同意工作组到处寻找“阶级敌人”。

陆平、彭珮云这样做,得到了北京市委书记彭真的支持。

但是,由于“二月提纲”被否定,彭真被打倒,局面完全翻了过来。

1966年初,彭珮云来到位于北京昌平十三陵的北大教学基地,参加那里的工作。彭珮云回忆,她就是在6月1日晚上,在昌平听到中央人民广播电台全文广播聂元梓等人的大字报,并预告大字报的内容将刊登在第二天的《人民日报》上的。

犹如万钧雷霆突然袭来,彭珮云感到有一种被一下子打懵的感觉,知道事态已经非常恶化,不知如何是好。她急于回家找丈夫王汉斌商量。但当时天色已晚,当地交通不便,只好等到第二天。

这天夜里,彭珮云彻夜难眠,思绪万千,却怎么也理不出一个头绪。

以她的判断,中央人民广播电台和《人民日报》全文播发聂元梓等人的大字报,肯定是领袖批准的。在个人崇拜弥漫全国上下的当时,彭珮云觉得,既然是毛主席批了我,那么我一定是错了,但是错在什么地方搞不清楚。她又相信,北京市委不会是反党反社会主义的,但又为什么被改组呢?她心里很痛苦,很困惑,又想要跟上领袖的思想。

不过,眼前的局面变成这个样子,彭珮云心里还是有预感的。不久前,彭真被撤销北京市委第一书记和市长的职务,市委大楼里随即贴出大批大字报。除了“揭发”市委领导人的,还有一些点名批判了市委的其他干部,其中有几张大字报涉及王汉斌。身为北京市委副秘书长的王汉斌已被宣布停职反省。也有几张大字报是指向彭珮云的,说她出身于资本家家庭,是“资产阶级小姐”。

彭珮云肯定,北京市委和她全家人都将遇到从来没有遇到过的厄运。

5月25日后,得知了聂元梓贴出大字报后,彭珮云曾进城一次,到市委找到了宋硕。宋硕对彭珮云说,他想不通,斗他们这些小干部做什么?宋硕和彭珮云心里猜想,这次斗争来头很大。他们交换了意见,一致认为“市委很好,彭真、刘仁、邓拓很好,我们跟着他们做的事没有错”。

当时看到市委大楼里的情况,彭珮云心情有些紧张。她考虑,自己还是先回北大昌平半工半读基地,看看事态会怎样发展。

中央人民广播电台全文广播聂元梓等7人大字报的6月1日当晚,华北局负责人在北京饭店召开紧急会议,讨论派遣工作组进驻北京大学。

会后,新任北京市委第二书记吴德率领苏谦益、池必卿、黄志刚等,带领以张承先为组长的进驻北京大学工作组共32人,乘车来到北大,召开校党委会议。

吴德在会上宣布,北京大学党委抗拒“文化大革命”,压制群众,打击左派,包庇右派。北京大学是一个顽固的资产阶级反动堡垒。为此,华北局派出以张承先为首的工作组进校,放手发动群众,坚决支持革命,把北京大学的“文革”进行到底。会上,还向北大“党内走资本主义道路的当权派”提出警告:必须老老实实交代自己的罪行,必须停止一切非法活动。还向北大党委宣布“约法三章”:不许搞秘密活动,不许搞两面派,不许阳奉阴违。

随后,工作组在北大办公楼礼堂召开全校党团员干部和学生干部大会,总共有1000多人参加。会上,宣布华北局工作组已经进校领导“文革”。工作组组长张承先再次宣布向校党委提出的“约法三章”。

6月2日,中央人民广播电台全文广播聂元梓等人的大字报的次日,电台接到了59次电话,绝大多数是质询性质的,对广播大字报表示不满,询问“谁让广播的”。

中央人民广播电台把59次电话质询情况写成《情况反映》。康生看了简报后批示:“这就是北京市委,大学部宋硕、陆平、彭珮云,北京大学党委长期欺骗学生群众的反映。当前,最主要的是揭露黑帮(宋、陆、彭等)的阴谋欺骗,使广大群众在长期被蒙蔽被欺骗的状态中清醒过来。这些打电话的人,大多数是好人(也可能有少数坏人),但是他们还睡在鼓里。”

回到北大后彭珮云失去自由

6月2日傍晚,彭珮云从昌平赶回北京城里,先回到自己家中。王汉斌已经被停止工作进了“学习班”还没有回家,院子里的一些孩子把“顽抗到底,死路一条”的大字报贴进了她的家,院里的几个孩子看到彭珮云回来,还对着她喊口号,使她格外难堪。

过了一会儿,王汉斌回家了,同样无奈于那些乱折腾的孩子们。

王汉斌从5月20日起停止工作,集中“反省”。他回来告诉妻子,昨晚电台全文广播聂元梓等人的大字报,他不知什么原因没有听到,是今天上午集中学习时听广播里重播的。

他仔细听广播,听到这份大字报说宋硕还在“传达市委的精神”,心里好生奇怪,觉得这个时候北京市委已经改组,原市委干部宋硕已经停职,怎么还会传达市委精神呢?后来他才知道,聂元梓等7人大字报完全不顾事实,明明是此前有一次宋硕传达华北局领导人的意见,却把它安到原北京市委头上作为罪状。

王汉斌意识到局势很不好,妻子彭珮云这回可遇到大麻烦了。他仔细回想了一遍彭珮云的经历,认为应该不会有什么大问题。如果有问题,也不会比自己的问题大。

王汉斌对眼前发生的一切既迷惑不解,又无可奈何,整夜难以入眠。他劝彭珮云不要在家中久留,明天就到学校去接受批判。如果你不去,他们也会来找你。这时候跑回家,躲是躲不过去的。彭珮云对王汉斌说,真是感到“无地自容”。“无地自容”这4个字给王汉斌留下了永远难以忘怀的记忆。

同样不会忘记那个夜晚的是王汉斌、彭珮云的二儿子王鸣,他后来回忆说:

那天晚上,妈妈回来,爸爸就给她做工作。我心情很复杂,睡不着,就在他们屋子外听,想听他们说些什么。但是他们的声音听不清楚,只听到了妈妈的哭声。我似乎从来没有听到过妈妈哭。我听到爸爸说了这样一句话:“你想不通也得通。”

早晨,爸爸妈妈起来得很早,妈妈就要上北大去了。临别的时候,妈妈要父亲对我们几个孩子说几句话。父亲对妈妈说:“还是你对他们说吧。”

于是妈妈对我们几个孩子说:“你们还是要相信毛主席。这个事情——大概指的是聂元梓他们大字报上说的事,你们学校的老师也说不清楚,你们还是要相信毛主席。”

彭珮云心里一点也不知道,这次离开家什么时候才能回来。她对王汉斌说了一声“再见”,就头也不回地到北京大学去了。

彭珮云一进北大即被监管,从此和家人失去联系达数年之久。

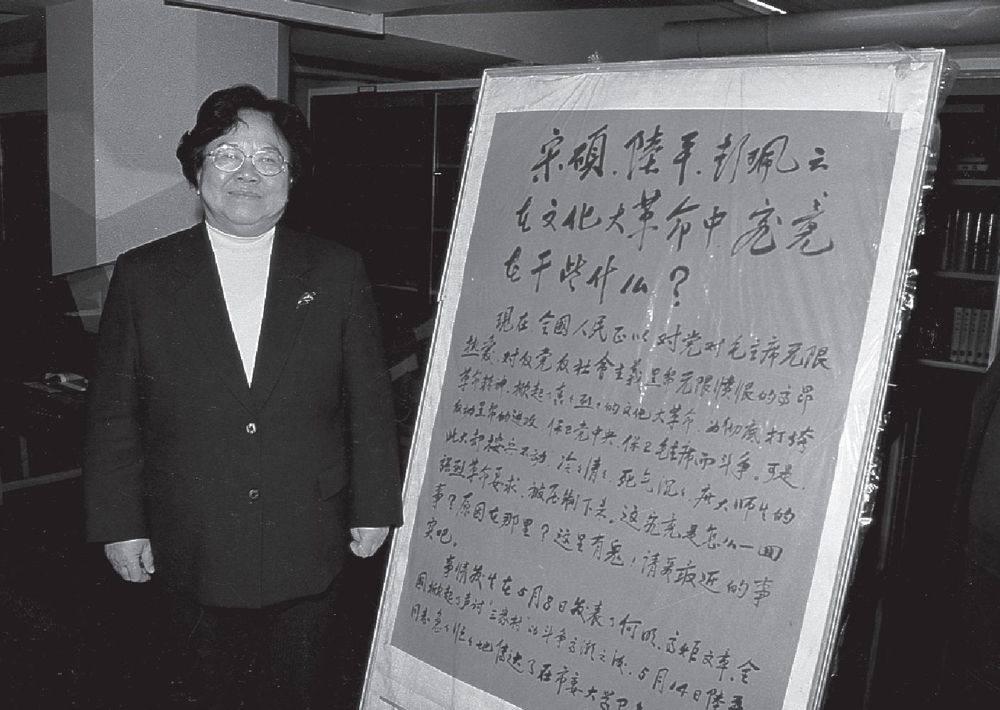

(压题照片:2009年11月,彭 云在参观国家图书馆藏品时看到“第一张大字报”后慨然留影)