难忘的红镜头:定格毛泽东十个精彩瞬间

2013-04-29龚格格

龚格格

在毛泽东的一生中,摄影师用手中的照相机,记录下了他的无数精彩瞬间。留存于世的照片,在毛泽东逝世后,仍将他留给了我们这个时代,并且还将继续留给未来。照片背后的故事,或意义非凡,或感人有趣。

激情讲演

1938年冬天,中国共产党领导全国人民进行的抗日战争进入艰苦的第二年。毛泽东去抗日军政大学第四大队讲演《论持久战》。隆冬季节,陕北延安的天气非常寒冷。毛泽东身穿与所有官兵一样的棉军装,戴了一顶与大家一模一样的军帽,站在被听众挤得水泄不通的简易会场上讲演着。

毛泽东讲得非常吸引人,既通俗易懂、深入浅出,又诙谐有趣,会场上不时地爆发出会心的笑声和热烈的掌声。

为了把毛泽东的这次重要活动留存于世,摄影师徐肖冰随行摄影。这是徐肖冰第一次给毛泽东拍照,因而也是他一生中印象最深的一次拍摄任务。那时的抗大条件有限,整间教室通常只有几条板凳。大多数听课的人只能席地而坐或者干脆站着,课堂里挤得满满当当,个子矮的就只能听见声音,根本看不见说话的人。这天,听说是毛泽东要来抗大讲演《论持久战》,大家都蜂拥而至,把整个会场挤得水泄不通,靠后的人都站起来,所以徐肖冰根本没有办法从正面拍到毛泽东讲演的照片。没有办法,徐肖冰只好绕到毛泽东的侧面,这样的角度正好也能拍到一些听众。毛泽东站起来讲演,很投入,他根本不知道徐肖冰在旁边拍照,所以整个照片看起来非常自然。这也是毛泽东为数不多的侧身照片中非常经典的一张。

经过徐肖冰的精心拍摄,一幅名为《毛泽东在抗大讲〈论持久战〉》的著名照片问世了。这张照片于1968年第一次与观众见面。摄影界认为这幅照片别具一格,拍摄领袖人物敢于从侧面取景,而且把听众的反衬也带上了,瞬间抓得好,表现的动作也很生动,是一幅不可多得的珍品。后来,这幅照片作为极其珍贵的历史资料被一发再发,为各大媒体普遍采用,成为人们普遍喜爱的毛泽东照片之一。

“你叫毛主席!”

1939年春,延安举行抗大成立5周年纪念大会,毛泽东将亲临大会。当时,给“东干队”负责人张学思当通讯员的15岁小鬼安定保闻知后,便跑下山去找自己的小伙伴14岁的刘长贵。两个小八路决心实现自己的心愿:见见毛主席。上午8点左右,一辆吉普车经过刘长贵的窑洞前,两个小八路兴奋地跑了过去。车停了,毛泽东含笑走下车子,身后跟着拿照相机的八路军和扛摄影机的外国人。毛泽东亲切地与这两位身体还没有真正发育起来的孩子打招呼:

“小同志,你们多大了?”

刘长贵答:“我14,他15。”

“你们这么小,为什么参加革命啊?”

“为了打倒日本帝国主义,解放全中国!”

毛泽东听到两个小八路异口同声的响亮回答,“嗯”了一声,满意地点了点头,接着便指着自己的鼻子问道:

“你们来看我,知道我是谁吗?”

“知道,”刘长贵抢答:“你叫毛主席!”

毛泽东笑了:“不对,我不叫毛主席,我叫毛泽东!”又问两个小八路:“你们念过书吗?”当得知他们没有念过书时,毛泽东就耐心地在自己手心上一笔一画地教他们写“毛泽东”3个字。

这时,跟在毛泽东身边的新华社记者石少华拍下了毛泽东与这一高一矮两个小战士亲如一家的感人场面。

毛泽东很满意这张照片,曾问过石少华:“你知道这两个小八路是谁吗?”石少华为此寻找过多年。1986年,才在辽宁丹东见到了当时个头较矮的那位小八路刘长贵。此时刘长贵是海城丝绸厂武装部部长。

雪后打乒乓球

毛泽东兴趣爱好广泛,打乒乓球是其中之一。革命战争年代,能打乒乓球是一件奢侈的事,将打乒乓球时的场景拍摄下来留存于世,就更不容易了,所以,这张拍摄于新中国成立前的毛泽东打乒乓球的照片极其珍贵。

1946年,转战陕北前夕,毛泽东身负千斤重担,但是他还是坚持锻炼身体,打乒乓球成了他工作余暇的主要运动。后勤部的木匠师傅找来弹性较好的树木,做了两张既能打球又能开会的桌子。乒乓球是从缴获敌人仓库中偶然获得的,也有从上海、北京等大城市来的学生和海外华侨带来的。

那是一个雪后放晴的日子,在王家坪毛泽东住的窑洞前,战士们清扫了积雪覆盖的院落,支起土球台,特意请伏案已久的毛泽东出来打打球,呼吸呼吸清新的空气,活动活动疲惫的身子和大脑。

走出窑洞的毛泽东头戴棉帽,身着棉衣,轻轻甩动几下胳膊,就笑呵呵地忙着与警卫战士开打了。球拍当然是自制的“光板”,毛泽东此时惯用直板握法,而且是中指和食指两个指头皆握在球拍前面。你来我往地发球,接球,扣球……最漂亮的,是毛泽东兴致盎然地反手击球。就在毛泽东一心接球的时候,照相师傅“咔嚓”按下了快门,留下了一张毛泽东在革命战争年代打乒乓球的照片。

照片中的毛泽东右手紧握球拍将球用力击向对方,左手自然甩开,身体也因右手用力向右前方微倾。毛泽东一脸严肃,如同在参加一场正式比赛一般。毛泽东的身后依稀可见破旧的房屋,让人不禁对毛泽东这种在艰苦的环境中志趣不减的乐观主义精神肃然起敬。

新中国成立后,生活、工作条件大大改善,在中南海毛泽东的住处,毛泽东也终于有了自己的乒乓球台,每当工作累了想要歇息片刻时,他便会同身边工作人员挥拍于乒乓球台前。

除了自己喜爱打乒乓球这项运动,毛泽东还十分关注新中国乒乓球队的成长和取得的成就。晚年,在他的英明决策下,还创造了“小球转动地球”的“乒乓外交”佳话。

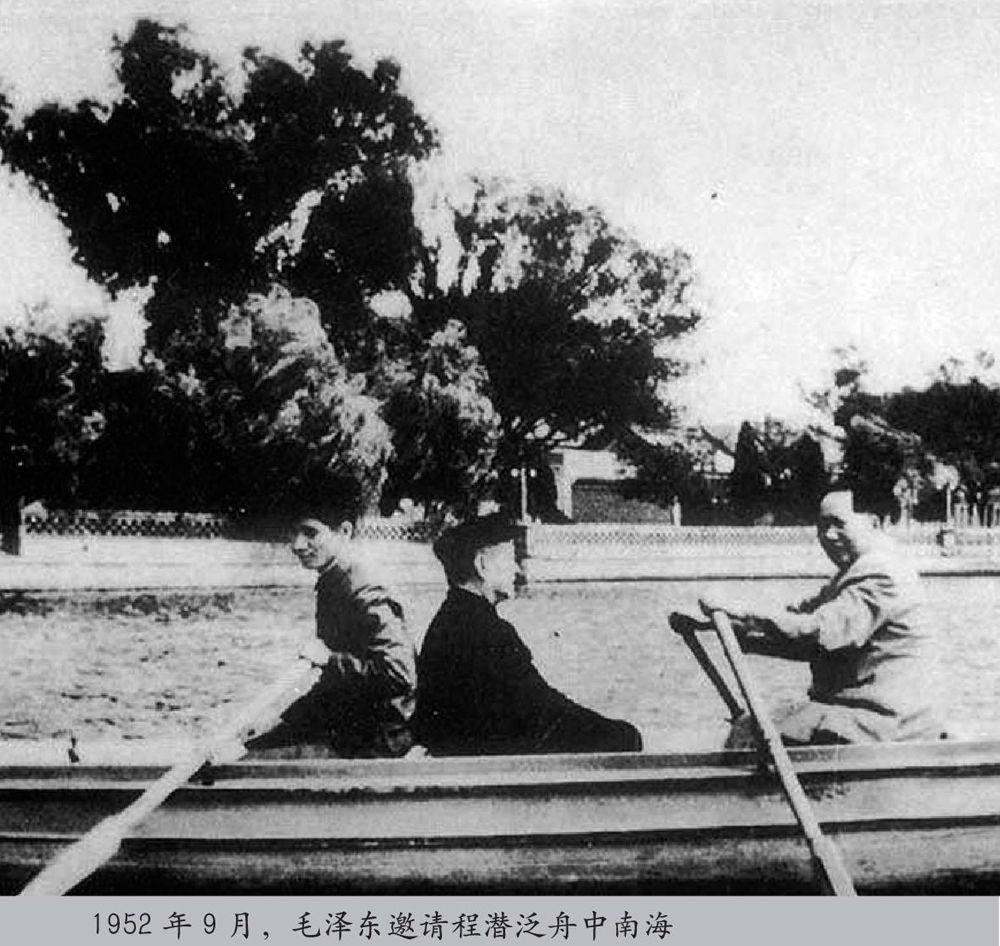

“你是客,还是我来划吧!”

1952年,一个秋高气爽的日子,毛泽东请时任湖南省人民政府主席程潜到家里做客。这是程潜第二次到中南海作客。

吃过饭,毛泽东和程潜边走边聊,到了南海边,毛泽东提议划船。两人登上一条小船后,程潜说:“我给主席划船。”毛泽东说:“岂有此理?您是客,还是我来划。”毛泽东操起木桨,将小船划离岸边。程潜不安地说:“主席,怎么能让您来划船呢?还是我来吧。”“哪里的话嘛!您是古稀高龄了,又是我的老上司、家乡人,哪有让您划的道理!”

两人泛舟水面,愉快地交谈着,于是便有了这张毛泽东为程潜划船的珍贵历史照片。照片中,毛泽东与程潜二人面对而坐,脸上挂满笑容。毛泽东俨然一副船夫的样子,双手紧握船桨。在这里,没有上级和下属,有的只是主客。

对党外人士,特别是德高望重的民主人士,毛泽东向来十分注意礼节。1949年进北平后,毛泽东就让周恩来陪同,登门拜访了张澜、李济深、柳亚子等人。对他们,毛泽东不但迎送出门,而且遇有台阶还亲自搀扶他们上下,并与之携手漫步,把他们当做自己的老师来对待。

在武汉蛇山与小商贩交谈

这张名为《毛主席在武汉蛇山与小商贩谈话》的照片,拍摄于新中国成立后的1953年,当时正值春节刚过。照片上,那个毡帽上、棉衣上落着一层雪花、扎着围裙的小商贩,连卖豆腐的切刀都没有放下,一副乐呵呵的样子;还有两个满脸笑容的小女孩,痴痴地望着毛泽东。

2月14日,大年初一,毛泽东便南下开始了他的第二次出巡。这次出巡,毛泽东想要去看看长江,看看武汉。这也是新中国成立后毛泽东第一次视察武汉。但毛泽东对武汉是很熟悉的,早在1918年他组织湖南青年学生赴法勤工俭学去北京时就路过武汉。毛泽东回忆当年的情景时说:那时长江也没有桥,武汉三镇往来,中国南北往来多不方便啊!他沉思片刻,向中南局和湖北省主要领导人李先念、李雪峰、王任重说,现在武汉回到人民手里了,要建一座大桥,把武汉三镇连起来。

到了武汉,毛泽东就马不停蹄地忙起来。安顿下来之后,毛泽东便找地方负责人了解情况。在这些人当中,有民生轮船公司总经理刘惠农。

第二天,刘惠农便陪同毛泽东坐上了轮船,在罗瑞卿、杨尚昆的陪同下,首先巡视了汉江两岸。毛泽东兴致很高,一路上边看边问。上岸后,毛泽东乘兴登上黄鹤楼凭栏四望,俯瞰江城景色。这时,几个小学生突然发现人群中他们十分熟悉的那个身影,但他们又不敢相信真的来到了自己身边,便偷偷地问毛泽东身边的工作人员。工作人员微笑着不做正面回答,却反问道:“你们看呢?”孩子们相互看了一眼,再看看毛泽东,还是不敢相信。于是,一个八九岁的小女孩勇敢地挤到毛泽东跟前,眼睛一眨不眨地盯着毛泽东看,突然她大声告诉同伴:“就是毛主席,就是毛主席,毛主席下巴上有颗痦子!”于是,孩子们不由得又蹦又跳大叫起来:“毛主席!毛主席!”毛泽东于是也笑着向孩子们挥手点头打招呼。

霎时间,“毛主席来了”的消息便飞遍了武昌的大街小巷,成千上万的工人、学生和市民拥向黄鹤楼。一时间,黄鹤楼被围得水泄不通,场面十分混乱。这可吓坏了警卫人员,中央警卫处处长的鞋都被挤丢了,可人群还在如潮水一般涌来。眼看秩序就要失控,刘惠农和毛泽东的秘书赶紧挤到前面,反复大声喊:“同志们,请大家让出一条道,让毛主席过去!让毛主席过去!”最后,嗓子都喊哑了,人群才艰难地闪出一条缝来。警卫处长光着一只脚,带着其他警卫人员为毛泽东开路。毛泽东跟在警卫人员身后,一边向码头慢步走去,一边频频向群众挥手致意。人们拼命鼓掌欢呼跳跃,目送毛泽东上船离开码头。

船再次来到江边,原本毛泽东要下船的,可是当地群众已得知了消息,岸边早已是人山人海,根本就下不了船。考虑到毛泽东的安全,罗瑞卿先下了船,坐进车里走了。群众误以为是毛泽东,就跟着车走了。等岸上的人少了,毛泽东才下船。正是下午,路上行人不是很多。走到半路,毛泽东又要下车走走看看。罗瑞卿和杨尚昆都不同意。毛泽东说:“你们真是一朝被蛇咬,三年怕井绳啊,大可不必嘛!”他没听劝阻,还是下了车。

在去蛇山的路上,天空飘起了雪花。半路上,毛泽东看到一个跳着担子卖豆腐的小商贩,就停了下来,亲切地与他攀谈起来。毛泽东问小商贩生意怎么样,一天能挣多少钱,家住在什么地方,家里几口人,有几个孩子,都上学了没有。小商贩都高兴地一一作了回答,随行的摄影师不失时机地抓拍到了这一场景。

毛泽东同小商贩交谈了十几分钟,人越围越多,为避免再次出现黄鹤楼的情况,罗瑞卿和杨尚昆说服毛泽东,结束了同小商贩的谈话,继续往前走。

有了黄鹤楼的教训,警卫人员百般警惕,加强了提前预备警卫和现场警卫工作,其他工作人员也高度紧张,生怕再出现一点疏漏。可毛泽东却很兴奋,一边走一边看,很是惬意。由于警卫工作做得好,没有再出现混乱现象。

“毛主席,你看!”

这张拍摄于1953年国庆节在天安门观礼台上的毛泽东照片曾被命名为《毛主席与少年儿童》,广为流传。照片中,毛泽东向右微侧上身,顺着站在他右侧的小女孩手指的方向看去,在他的左侧还有一名正在鼓掌的小男孩。大家都认为这张照片是难得一见的毛泽东影像。

1949年之后,天安门成为新中国的象征。以毛泽东为首的党和国家领导人每逢“十一”,都会登上天安门城楼阅兵、检阅群众方队、观看集会表演。

1953年的国庆与往年不同的是,登上天安门城楼观礼的除了党和国家领导人、共和国的著名将领们,还有中国人民志愿军代表团。毛泽东一登上城楼,全体官兵立即肃立敬礼,毛泽东则向大家点头致意。

天安门广场阅兵是国家的一件大事,它显示了一个国家的国威和军威。在这次天安门广场阅兵中,火箭炮兵方队第一次出现在受阅队伍里,使用的是苏联的“喀秋莎”火箭炮。这是当时大量应用于实战的一种火箭炮,威力很大。当火箭炮兵方队经过天安门城楼前时,毛泽东等党和国家领导人站在检阅台上情不自禁地鼓起掌来。

这一天,还有两名少先队员来给毛泽东献花。他们就是这张照片中的小女孩和小男孩。两个孩子手捧献花从少先队员的队伍里走出来,一路小跑穿过金水桥,向城楼跑来。几分钟后,两个孩子来到毛泽东面前,大声说:“毛主席好!”然后将花递到毛泽东手里。毛泽东接过花,亲切地和两个孩子聊了起来。

来献花的女孩名叫张筠英,是东城区培元小学的学生。毛泽东问她:“是国庆好还是过年好?”

小姑娘说:“国庆节好!”

毛泽东又问:“为什么国庆节好呢?”

小姑娘仰起头说:“国庆节能见到毛主席!”毛泽东听后慈祥地笑了起来。

两个孩子都站在毛泽东身边,和他一起观看游行队伍。两个孩子天真活泼,在毛泽东面前毫不拘束。这时,张筠英看到游行队伍中有个活动的火车模型,就赶忙指着模型告诉毛泽东:“您看,那个模型还冒着白烟呢!”毛泽东俯下身子顺着她的手指看过去,答应着:“看见了,看见了。”就在这一瞬间,摄影师按下了快门,于是便有了这张《毛主席与少年儿童》的照片。

行军床上的读者

这张毛泽东坐在行军床上读报的照片拍摄于1954年毛泽东去十三陵的路上。照片中,毛泽东无论是坐姿还是装束都显得随意,脚上的鞋子脱了放在一边,嘴里似乎还在咀嚼着东西,虽然手里拿的只是一份报纸,可他仍然读得聚精会神。

这就是毛泽东,读书学习对他来说不仅仅是革命工作的需要,更是他的喜好。尤其是到了晚年,虽然病魔缠身,但他仍以惊人的毅力坚持每天看书。1974年8月,毛泽东被确诊为老年性白内障,两眼渐渐看不清东西。1975年8月中旬,北京广安门医院的唐由之大夫主刀,成功地为毛泽东做了白内障手术。一个星期之后,毛泽东终于有一只眼睛能看清东西了。尽管只是这一只眼睛,毛泽东仍然坚持夜以继日地看书。病重期间,不能进食,体弱无力,自己不能坚持看书时,他还让身边的工作人员读书给他听。

在他生命的最后一刻,他想到的还是读书。1976年9月初,毛泽东再度病危,医护人员立即实施抢救并加强监护。医护人员通过监护器械紧张地观察血压、心律、呼吸等数据,并随时为他输氧、输液。从9月7日到8日下午,弥留之际的毛泽东仍坚持要看文件、看书。7日这天,经过抢救刚苏醒过来的毛泽东示意要看一本书。由于声音微弱和吐字不清,工作人员没能明白是要哪一本书。毛泽东显得有些着急,用颤抖的手握笔写下了一个“三”字,又用手敲敲木质的床头。工作人员猜出他是想看有关日本首相三木武夫的书。三木武夫是当时日本自由民主党总裁、内阁总理大臣。当时日本正在进行大选,病重的毛泽东仍关切地注视着他在日本大选中的情况。当工作人员把一本名为《三木武夫》的书找来时,他略微点头,露出满意的神态。在工作人员帮助下,毛泽东只看了几分钟,就又昏迷过去。

《三木武夫》是毛泽东读的最后一本书。

全运会上戴眼镜

在毛泽东留下的浩瀚如海的照片中,人们常常可以看到毛泽东看书、读报、写字的形象,但毛泽东戴眼镜的照片却屈指可数。这张毛泽东拍摄于第一届全国运动会上的照片是目前公开的毛泽东唯一一张戴眼镜的照片,可谓珍贵。

人上了年纪眼睛自然老花,更何况毛泽东几乎是整天手不释卷,眼睛的负荷量超过一般人。可毛泽东不喜欢戴眼镜,平时看书他习惯用放大镜,只有在看演出、比赛或参观展览才偶尔戴上眼镜。但对于在身边的摄影师来讲,这个“偶尔”是难得遇到的。

1959年建国10周年,北京新建了一个可容8万观众的工人体育场作为国庆的献礼,第一届全国运动会的开幕式就在工人体育场隆重举行。

9月13日,毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、董必武等党和国家领导人出席了运动会开幕式,观看了比赛。毛泽东一边看着比赛一边与身边的刘少奇讨论着赛事情况,可能是嫌看得不太清楚,毛泽东戴上了一副黑框眼镜。就在这一瞬间,摄影师拍下了这张毛泽东戴眼镜的珍贵照片。

照片中的毛泽东直视着前方的赛场,双手不由自主地握起了拳头,似乎在暗暗为运动员们加油,又似乎想要跑到赛场中央和运动员们一决高下。

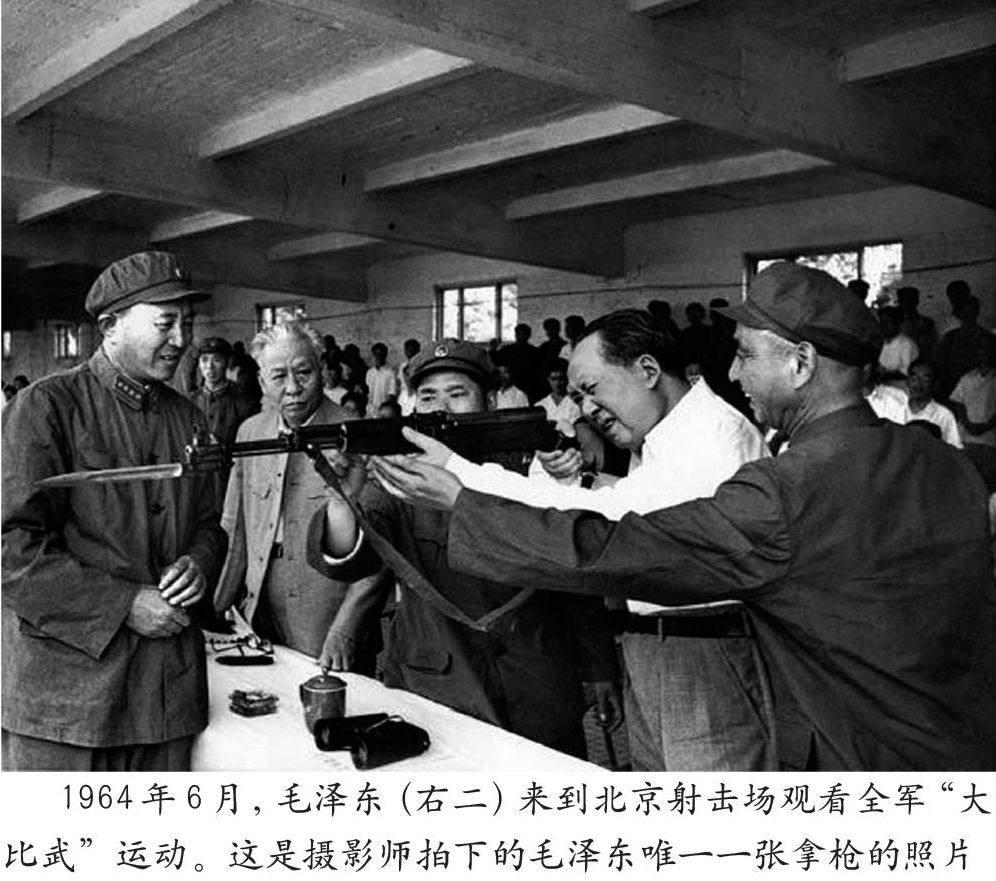

瞄 准

作为杰出的军事家,毛泽东一生指挥过千军万马,但这却是他唯一一张拿枪的照片。照片中的毛泽东闭起左眼,睁大右眼举枪瞄准。虽然此时不是真正的战场,只是军事表演,但毛泽东手里拿的这支枪却是真家伙。如今,这支枪已成了珍贵的历史文物,收藏在军事博物馆。托枪瞄准的毛泽东像一名真正的战士一样,正将枪对准敌人,随时准备开枪。

1964年6月至8月间,全军开展了声势浩大的“大比武”运动,毛泽东对这场群众性练兵运动给予了高度的关注,并表示要到训练场看军事表演。

6月15日下午,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、董必武、邓小平等党和国家领导人及在北京出席中央工作会议的各省、市、自治区领导人,中央各部委、各群众团体领导人来到北京射击场。这里彩旗飘扬,军威雄壮。军事表演开始了。

首先表演的是济南军区半自动步枪速射。罗瑞卿总参谋长详细地向毛泽东介绍表演的课目名称、条件和要求。毛泽东拿望远镜看看问:“打枪用什么表示?”还未及答复,一阵“叭叭叭……”清脆的枪声,两名半自动步枪手对150米外的80个钢板胸靶速射开始了,一个个靶子落地,弹无虚发。毛泽东放下望远镜连连鼓掌。

济南军区某部战士宋世哲,40秒内射出40发子弹,命中40块钢靶,其间还4次压弹。毛泽东高兴地说:“把神枪手的枪拿来看看!”罗瑞卿走下主席台,将宋世哲使用的半自动步枪拿给毛泽东:“这是国产的,打得快,打得准,性能好,1963年装备部队。我们打了几十年仗都没有用过这样好的枪。”毛泽东接过枪来,左看看、右看看,还兴致勃勃地举了起来,就在毛泽东瞄准的那一瞬间,摄影师不失时机地拍下了这张珍贵的照片。

“吻手礼”

这是一张拍摄于1975年6月7日的照片,照片中的另一位主角是菲律宾总统马科斯的夫人伊梅尔达。照片中的伊梅尔达面带难以抑制的笑容,似乎还有些娇羞,双手紧握住站在她对面的毛泽东的双手,而毛泽东也正露出会心的笑容。是什么让两位笑得如此发自内心呢?这还要从毛泽东那次“吻手礼”说起。

6月7日下午,毛泽东会见来访的菲律宾总统马科斯,一同到访的还有总统夫人伊梅尔达。伊梅尔达天生丽质,又善于打扮,这次到访特意穿了一件华丽的连衣裙。此时的毛泽东虽然身体健康状况欠佳,但仍然表现出一位大政治家的敏锐思维和风范。当伊梅尔达来到毛泽东面前时,她摘掉戴在手上的白色手套,将白皙的右手轻轻伸向毛泽东。所有工作人员的心都提到了嗓子眼上。因为他们清楚地了解毛泽东这时的身体状况和视力状况,担心已经80多岁高龄的老人家看不到对方的姿态,领会不了对方要求行“吻手礼”的礼节。但令大家没有想到的是,只见毛泽东像西方绅士一样,敏捷地抬起右手,微微托起总统夫人的手,将手背往唇边轻轻一碰,恰到好处地轻吻了一下对方。伊梅尔达显然被毛泽东这一举动惊呆了,之后便是掩饰不住的笑容。这张照片便是拍摄于毛泽东对伊梅尔达行“吻手礼”后双方会心一笑的瞬间。

(压题照片:毛主席与少年儿童)