电视相亲节目同质化中的差异化竞争

2013-04-29杜莹杰王秋芸

杜莹杰 王秋芸

摘要:从2009年开始,相亲节目就成为了中国电视节目创作的热点。电视节目相亲热潮与社会的进步、媒介的发展、人的价值观念的改变息息相关。纵观现今国内各级电视媒体,电视相亲节目至少有40多档,而这些节目或多或少都出现了同质化的现象:相似的节目服务功能、共同的国外类型节目引进、相通的真人秀节目形式等。在激烈的竞争中,这些内容相近、形式类似的相亲节目究竟该如何寻找到突围之路,通过对几个热播相亲节目的横向比较,总结剖析了相亲节目差异化竞争的策略:明晰节目定位与提升制作水准。

关键词:电视;相亲节目;同质化;差异化

中图分类号:G222.3文献标识码:A文章编号:16738268(2013)06008506

自2010年开始,沉寂已久的相亲节目纷纷重返荧屏,以江苏卫视的《非诚勿扰》与湖南卫视的《我们约会吧》为首,各地方台纷纷跟进效仿,你方唱罢我登场,一时间,神州大地电视荧屏的黄金档充斥的皆是相亲节目。值得一提的是,相亲节目的热播也引发观众对一系列社会问题的讨论,该节目走红并不只是一种电视现象,更多意义上成为了众人瞩目的一种社会现象。

事实上,相亲类节目并非最近几年才出现,回溯历史,内地的电视荧屏前后掀起过两次相亲节目的流行浪潮。第一次是20世纪90年代末,当时台湾播出的《非常男女》在当地获得了极高的收视率,它的播出推动了内地相亲类节目的发展。这个时期全国有20多家省级电视台相继开播相亲节目,其中代表节目有湖南卫视的《玫瑰之约》和东方卫视的《相约星期六》。这是电视界的一次突破,在相对保守的年代首次将“相亲”这一传统的相对私密的话题搬到了电视舞台之上,这两档节目当时都获得了极高的收视率。在获得观众认可的同时,《相约星期六》还曾被央视索福瑞评选为全国电视栏目百佳,并在2004年獲得了电视文艺最高奖项——星光奖,可谓是叫好又叫座。但伴随着观众的审美疲劳,相亲类节目不可避免地滑向了收视低谷。后期其他电视台试图改进传统相亲节目的形式,在原有节目样式中加入了游戏等元素,推出了如《爱情大挑战》、《电子情人》等节目,但收效甚微。直到2009年底,湖南卫视再次锐意创新推出了《我们约会吧》,紧接着2010年江苏卫视跟进推出了《非诚勿扰》,引发了电视相亲类节目的第二次收视浪潮。随后,各大电视台纷纷效仿,推出同类节目,如浙江卫视的《爱情连连看》、《为爱向前冲》,河南卫视的《原来就是你》,山东卫视的《爱情来敲门》,东方卫视的《百里挑一》,青海卫视的《恋恋超姻速》,湖北卫视的《精诚所至》……2010年,各大卫视的相亲节目粗略估计有40多档。据广电总局收听收看中心统计分析,2010年全国34个电视上星综合频道中,平均每天晚上黄金时间播出娱乐性较强的节目每周总计有126档[1]。相亲节目几乎占据了全部娱乐性节目的1/3,这些节目如雨后春笋般纷纷出现,但无论是人物设置、节目流程还是舞美设计都有相似之处,节目同质化现象严重。

一、电视相亲节目的同质化特征

(一)提供社会服务,反映社会现实

1.相亲交友的服务性功能

无论相亲节目存在多少争议,此类节目的热播与社会中大量亟需相亲的群体始终是无法分开的。相亲节目的参与主体多是80后、90后,他们与老一辈从思想意识到生活方式都存在着诸多差别。作为“独生子女”的一代,较于父辈们年轻时早早进入社会辛苦打拼,他们多是在家人的宠爱和优质的教育环境中一路顺风顺水成长起来的。独生子女们的性格特点之一自然就是“独”,较于父辈们他们更加适应独立自主的生活,也更加张扬自己特立独行的个性。因此在社会交往与家庭生活中,他们相对而言比较不愿意妥协,更倾向于选择坚持自我。伴随着房价的飙升、生活成本的提高、欲望的不断膨胀,貌似养尊处优的这一代独生子女们却面临着比父辈更大的生存压力。高强度、快节奏的工作,局限性的社交圈使得谈恋爱甚至变成了社会的奢侈品。有限的社交加上过于坚持自我,使得“剩男”“剩女”俨然成为了当今社会中一种普遍的现象,超过适婚年龄的单身男女越来越多。当电视相亲节目为大众提供了一个公开平等交友的婚介平台出现在当下的社会环境中时,它的火爆成为了意料之中的一种必然。

除了相亲交友的服务性功能,电视相亲节目还有其他的延伸性质的服务性功能——情感咨询服务。时下,相当一部分相亲节目都邀请了专家学者为参与相亲的男女嘉宾解答各种情感疑惑,在专业心理咨询师、爱情顾问的指导下,节目参与者可以找到自己的情感病灶。这种精神层面上的帮助服务满足了当今观众的情感需求,这也成为相亲节目能获得成功的原因之一。

2.多元价值观的展示平台

在媒介尚不发达的年代,个人价值观的形成多是由父母、老师、环境共同影响所致,故而才有“孟母三迁”的典故。而新一代年轻人则是伴随着电视与网络等传媒的发展成长起来的,在他们的成长体系中,媒体的作用举足轻重,老师、家长的地位正在逐步弱化。我们所处的时代正是一个价值观由一元向多元发展的时代,旧的价值观逐渐崩塌,新的价值观尚未形成。媒体作为反映社会现实的蓄水池,自然会将这些社会现实反映出来,在这样的媒体环境中成长起来的年轻人拥有千差万别的价值观。

每一档电视节目的走红,无疑与当时的社会现状和精神状态密切相关。与其说电视工作者创作了电视节目,不如说某种特定的社会症候借助电视节目这个平台得以集中展示。因此电视相亲节目的出现某种意义上成为了社会问题的减压阀和社会矛盾的缓冲带,它为新一代的年轻人提供了表达情感诉求、展示生活态度的舞台。事实上,在相亲节目中,争议最多的就是人与人之间的价值观的差异。有专家指出,如果想要了解现代中国的年轻人,特别是80后和90后,通常有两个渠道:一个是互联网,另外一个是像《奋斗》那样的电视剧。像《非诚勿扰》这样的节目无疑给我们提供了另外一种了解年轻人的方式[2]。当然在价值观表达中难免泥沙俱下,一些人为了搏出位而不免出言不逊,一些节目为了收视率也纷纷剑走偏锋,这当然引起了国家的重视。2010年6月,原广电总局下发的《关于进一步规范婚恋交友类节目管理的通知》指出:“不得以婚恋的名义对参与者进行羞辱或人身攻击,甚至讨论低俗涉性内容;不得展示和炒作拜金主义等不健康、不正确的婚恋观……切实办好婚恋交友类电视节目,引导广大青年树立正确的人生观和婚恋观。”

(二)国外节目版权引进,节目制作标准化

如今的电视节目创作,从源头来看,节目生产的模式一般分为两种类型:一种为电视台自主原创的电视节目,拥有自主节目版权,代表节目如湖南卫视的《天天向上》;另一种为引进国外的电视节目版权,沿用国外既成的节目模板,通过制作团队对节目进行本土化再创作。如果说早期国外节目的引进还是处于低端“抄袭”“山寨”的话,那么几大龙头卫视分别斥巨资引进《Take Me Out》《Got Talent》《The Voice》的版权,加以本土化制作并大获成功,让更多电视台意识到购买版权的重要性,纷纷改变原有临摹样态的作战方针,而转身投入购买节目版权的阵营。

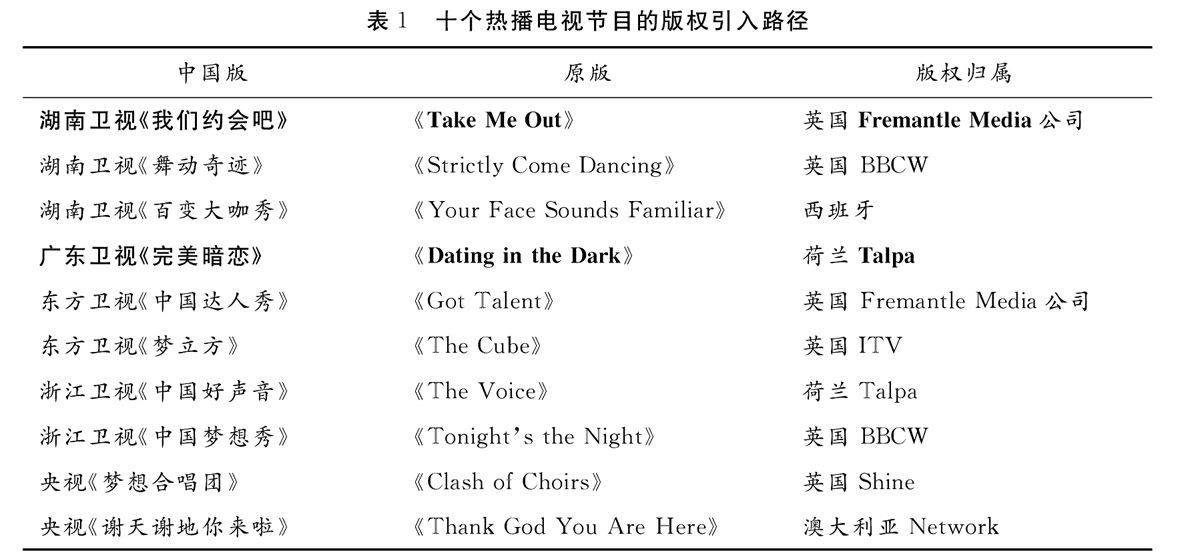

表1为当下十个热播电视节目的版权引入路径,黑体为电视相亲节目。表1十个热播电视节目的版权引入路径

中国版原版版权归属湖南卫视《我们约会吧》《Take Me Out》英国Fremantle Media公司湖南卫视《舞动奇迹》《Strictly Come Dancing》英国 BBCW湖南卫视《百变大咖秀》《Your Face Sounds Familiar》西班牙广东卫视《完美暗恋》《Dating in the Dark》荷兰Talpa东方卫视《中国达人秀》《Got Talent》英国 Fremantle Media公司东方卫视《梦立方》《The Cube》英国ITV浙江卫视《中国好声音》《The Voice》荷兰Talpa浙江卫视《中国梦想秀》《Tonights the Night》英国 BBCW央视《梦想合唱团》《Clash of Choirs》英国Shine央视《谢天谢地你来啦》《Thank God You Are Here》澳大利亚Network

目前国内的相亲节目虽然数量众多,但究其实质都是换汤不换药,大多是在国外模板节目《Take Me Out》或《Dating in the Dark》基础上改进制作而成的。为此,2010年6月还出现了《我们约会吧》与《非诚勿扰》之间的版权之争,湖南卫视向原国家广电总局提出申诉,认为《非诚勿扰》剽窃了《我们约会吧》的创意,该申诉也得到了英国 Fremantle Media 公司的中国代表邢文宁的公开支持。这场纷争中孰对孰错与本文主体内容无关,毋庸置疑的是几档重要相亲节目的创作都借鉴了《Take Me Out》。在国内节目创新越来越艰难的今天,国外日益丰富的模式研发渠道则为本土节目时长提供了大量的节目模板资源,为国内节目市场注入了新鲜血液。在电视节目竞争白热化的当下,相亲节目选择了引进国外节目版权的捷径,一方面凭借该模式的境外优异表现,可以迅速赢得受众;另一方面标准化、工业化的制作保证了节目质量,缩短了节目制作周期。相亲节目的制作模式是中国电视节目制作逐步走向正规工业化道路的一个风向标。

(三)真人秀的形式,故事化的演绎

从节目形式上来探究,所有的相亲节目都无一例外地选择了真人秀的形式。“真人秀”泛指由制作者制定规则,将普通人在假定情境与虚构规则中的真实生活录制下来并播出的节目。以《非诚勿扰》为例,男女嘉宾1∶24的比例,整个过程中男女嘉宾双向选择,前半部分女嘉宾用“灭灯、亮灯”的方式对男嘉宾进行自主选择,后半段男嘉宾在留灯女嘉宾以及心动女生之间作出主动选择。另外,还在节目过程中穿插男女嘉宾的视频影像资料以及心理专家的点评以充实节目。如果说传统的相亲节目固守服务类节目阵营的话,那么新一代的相亲节目则毅然决然地削弱自己的服务性功能,转身投入真人秀的阵地。通过真人秀这种类型节目本身所具有的戏剧性与故事性来制造话题和塑造人物,以达到吸引观众的目的。《非诚勿扰》的栏目制片人就认为,《非诚勿扰》既是一部可以持续收看的连续剧,又是可以单独观看的系列剧。场上一个个个性鲜明的嘉宾究竟能够和谁牵手成功,是这场戏最大的悬念。

荷兰叙事理论家米克·巴尔曾说过:“文本分析的目的不在于说明写作过程,而在于说明接受过程的状况,叙事文本是如何以一定方式打动读者的。”[3]如果我们把相亲节目看作一个大的叙事文本,就可以发现它们都使用了一些共同的典型叙事技巧。

1.人物角色定位

相亲节目这一叙事文本的人物主要有以下几种角色:男女嘉宾(主人公)、主持人(协调者)、心理专家(仲裁者)、现场观众以及网络观众(助手),这些人物角色共同推动着节目向前进行。

主人公之间的互相评论,将传统意义上属于个人隐私的情感公开化,协调者与仲裁者一方面调节控制着场内的故事发展,另一方面又将冲突引向大众领域,助手随后引起争论推动故事发展成为媒介事件。

2.冲突推动叙事

叙事文本的发展必须要有其内在动力,相亲节目中的男女嘉宾都将置身于一种统一的叙述情景中,每一个嘉宾的征婚过程都是一个从发生、发展到高潮、结局的完整叙事文本。节目的冲突动力就是嘉宾之间不同价值观以及交友现实要求的相互碰撞,而这些冲突在嘉宾的相互提问中得以释放,那些之前建立在个人价值观区别上的矛盾冲突在最终选择时发展到高潮,并给予观众一个结局。

3.叙事节奏加快

传统相亲节目中男女嘉宾数量是一致的,节目内容以语言交流、才艺展示、游戏环节为主。几十分钟的节目容量,叙事节奏平缓,风格轻松娱乐。而随着时代的不断进步,人们的生活节奏越来越快,作为叙事自然也要适应受众主体的接受心理。传统的N vs N模式改变成现有的1 vs N模式,将以往混乱复杂的场面变得清晰明了,也将冲突得以有效集中;传统叙事过程中加入了游戏、才艺表演等环节,现有的叙事大多将繁冗拖沓的环节删去,直接进入主题,加快了叙事节奏。

4.视听语言丰富

不同于文字,电视节目是直接呈现于观众面前的综合艺术。因此现有的相親节目在视觉效果上为观众奉献了一场视觉盛宴,为节目叙事的有效推动锦上添花。高科技打造的先进的演播厅,有目的性地选择俊男靓女式的嘉宾,舞台表演风格的服装和妆容,符合情境的通俗煽情音乐等元素无疑让观众眼前一亮。同时再配合摄影机合理的机位安排、现场精准的导播切换以及后期特效的制作合成,不得不说,电视相亲节目在视听效果上已经成为了我国媒体环境中的一道新景观。

二、电视相亲节目的差异化竞争

(一)明晰节目定位

1.差异化的内容定位

“定位”是被广泛使用于营销领域后衍生出来的专业化术语。差别化战略是市场定位的根本策略[4]。尽管在形态上非常相似,但倘若仔细观察,我们就能发现不同的相亲节目在定位上存在着明显区别。

如《我们约会吧》与《非诚勿扰》从节目形态上来看宛若双生的姐妹花,但是两大卫视对这两档节目的总体定位和力量投入是完全不一样的。湖南卫视除经典的《快乐大本营》、《天天向上》等口碑良好的老牌节目外,还有《我是歌手》、《百变大咖秀》等收视率可观的新晋娱乐节目。《我们约会吧》虽然先由湖南卫视金牌主持何炅主持,后又斥巨资从中央台挖角著名新闻主持人邱啟明,却终究只是将该节目定位为自己“快乐中国”节目链条中的普通一环,无论是后期人力财力的投入、节目的编排设计还是前期的拍摄、细节的处理上都没有做到尽善尽美。反观江苏卫视,在推出《非诚勿扰》之时就寄予了其极大的期望,将它当做扛鼎之作,尤其在《非诚勿扰》获得成功后,江苏卫视又迅速调整自己的频道定位,明晰定位为“幸福中国”,并借助《非诚勿扰》的东风,创作了一系列相关的节目群带:《老公看你的》、《一站到底》等,大打“家庭牌”、“夫妻牌”等概念。

同样是相亲节目,在大多数节目都选择“俊男靓女”组合的今天,北京卫视反其道而行之,创作的《选择》节目就将目标定位在中老年人身上。虽然无法因其“话题性”而赢得像《非诚勿扰》那样的超高收视,却因为其诚恳的创作态度、实用性的节目功能而赢得了一批稳定的受众。《选择》较于其他节目,更加贴近普通老百姓的生活,相亲的成功率更高。这类节目不需要一炮而红,主要通过纯粹的服务来获取稳定的收视率。

2.明星人物的品牌效应

主持人是电视节目的标志与品牌,所以选择与电视节目定位一致的主持人是十分必要的。江苏卫视选择了孟非作为《非诚勿扰》的主持人,普通观众眼中或许他只是一位明星主持,主持了十年的金牌民生新闻栏目《南京零距离》。但在电视界,江苏卫视的行为可谓是一次突破之举,它打破了新闻与娱乐的部门界限。横向比较《我们约会吧》早期主持人何炅与《非诚勿扰》的孟非,我们就可以发现,何炅长期作为娱乐主持人,擅长的是控制场面、调解现场气氛、化解现场危机,故而《我们约会吧》整个节目场面温馨平和,却难以调动观众的收视热情;而《非诚勿扰》的孟非,由于有新闻节目主持的背景,在节目中的言谈就显得颇为犀利,节目节奏也异常紧凑。后来《非诚勿扰》又加入了个性更加张扬的乐嘉作为心理专家,他宛若催化剂一般,使得整个节目场面更加波澜起伏。一些网友的意见虽然朴实但是很具有代表性:“《非诚勿扰》挺好看的;废话很少;节奏很快;娱乐性强。”后期,湖南卫视亦想调整自己的创作方向,将《我们约会吧》的主持人更换成具有新闻背景的言语犀利的邱启明,但由于前期主持人何炅本人的品牌效应过强,故而收效并不明显。

除了主持人外,参与节目的男女嘉宾亦是节目的重要组成部分。目前收视率最高的《非诚勿扰》就有这样一个特点:嘉宾个性突出且相对固定,例如“假小子”谢佳,“犀利拜金女”马诺,“贤淑美女”马伊咪,等等。这一方面增加了这些女嘉宾的知名度,另一方面给观众提供了连续观看的动力,可谓是双赢策略。

(二)提升制作水准

1.精心策划

长期以来,我国电视业界有一个传统认识,就是对于谈话节目和一些纪实性节目而言,初期的框架设计相对简单,而在单期节目的策划处理上却要花费相当的精力;相反对于娱乐节目来说,策划的主要精力是放在初期的设计上,一旦基本形态和基本环节确定,以后的节目就是按照流程操作,无需再对每一期节目进行单独的深入策划和细节处理[5]。这种认识放在过去的传媒环境中是不无道理的,但是随着新媒介的不断崛起,媒介之间的竞争越来越激烈,现代电视节目也呈现出更加丰富复杂的形态。“文似看山不喜平”,节目亦是如此,只有通过对每一期节目的每个环节进行精心的策划,才能构建起有张力的叙事情节,塑造出丰满立体的人物形象。

对比几个相亲节目,我们就可以发现它们在前期策划上存在的差异。以相亲节目的龙头《非诚勿扰》为例,编导在每一期节目的嘉宾选择上可谓是煞费苦心,每一期的男嘉宾都是各具特色,其中必定存在反差极大的嘉宾,具体到每个嘉宾身上又都会有一个亮点。每一个男嘉宾出场时的个人讲述亦是有意识地融入叙事技巧,可以说每一期节目都是无脚本的戏剧。而其他卫视则都略逊一筹,以东方卫视制作相对精致的相亲栏目《百里挑一》作为对比。《百里挑一》在灯光、美术、服装、道具等制作方面都属上乘,而且编导在节目环节设置时亦作出改变,进行乾坤颠倒,把女选男置换成了男选女。但笔者观看的几期节目中,女嘉宾虽然都是相貌精致、歌舞俱佳,却丝毫看不出有什么个性上的差别,一个个宛若海报上的纸片人。嘉宾叙事也是波澜不惊,每个嘉宾的故事陈述没有区分度,观看后会迅速遗忘。这样的节目,自然也就无法引起观众的收视兴趣。

2.打磨细节

胡智锋教授在早年提出了“内容为王”的观点,被电视界的从业人员看作赢取收视的不二法门。但是,现在诸多电视从业者都误将“内容为王”理解为“样式为王”,大家都在挖空心思去探寻新的节目样式,而对于现有的节目制作,却忽视了细节创作,粗制滥造几乎成为了大多数节目的创作标签。同样的道理,随着《我们约会吧》的流行,向来擅长模仿克隆的各大电视台蜂拥而上,纷纷跟风创作了相亲节目,但收视表现优异者寥寥。而《非诚勿扰》在《我们约会吧》推出几个月之后才出现在荧幕上,但无论是口碑还是收视率都做到了青出于蓝而胜于蓝。对这两个节目的细节进行对比,我们就可以发现在可视化上,《非诚勿扰》要比《我们约会吧》做得更到位。

从环节设置来看,《非诚勿扰》在主持人简单的开场介绍后就进入主题,男嘉宾直接出场,自我介绍,一轮选择,短片放映,二轮选择……而《我们约会吧》虽经几次改版,节目却总是显得拖沓冗余:以歌舞作为节目的开场秀;男嘉宾出场或用舞女陪伴,或配合自己选择的歌曲,或快问快答翻越障碍墙……这种节目创作思维模式,依旧停留在早期综艺游戏节目的创作模式中,试图将真人秀+综艺表演+游戏一锅烩。随着生活节奏的加快以及受众分众化越来越明显,观众在收视选择时逐渐呈现出这样的趋势:选择符合自己收视期待的类型节目;选择快节奏、信息量大的节目。这亦是《综艺大观》歌舞晚会类节目逐渐衰落,而电视歌会、电视相声晚会逐渐兴盛的原因。

从灯光配置来看,《非诚勿扰》选择了偏暗的蓝光,《湖南卫视》则延续自己频道的风格,选择偏亮的黄光。显而易见,《非诚勿扰》的选择更为明智。首先,相亲节目的播出时段多是深夜10点左右,强光不符合观众收视接受习惯,偏暗的色调更契合深夜时观众的收视心境。其次,相亲节目本身就带有浪漫、暧昧的气息,偏暗的蓝光更能烘托出浪漫的氛围,黄光则给人温暖、向上的感觉,更贴近娱乐节目的风格。最后,偏暗的色调能够有效遮盖人物形象的瑕疵,蓝光下的人物显得更加美丽神秘,而黄光一方面让嘉宾失去神秘感,另一方面也将人物形象上的缺点暴露无遗。回顾湖南卫视原有节目的嘉宾大多都是明星,这些明星自然能经受起灯光的考验,可是相亲节目中的嘉宾多是普通人,在如此炫目的灯光下是禁不住仔细考量的。

总之,每一个节目样式的创新都是通过大量资源投入和探索才能偶有突破,与其在节目样式上煞费苦心地钻研,还不如在制作上投入更多的精力,扎实打磨好每一个创作细节,稳步提高节目制作质量,也许这才是更加可靠的思路。

参考文献:

[1]曾嘉晟.相亲节目成功之道研究[D].广州:暨南大学,2012:7.

[2]刘宏.解读中国第二轮电视交友热[J].新闻与写作,2010(6):26.

[3]展宁.《非诚勿扰》电视相亲节目的叙事话语分析[J].今传媒,2010(10):79.

[4]李岚.电视求职类节目同质化中的差异性竞争[J].浙江传媒学院学报,2012(4):111.

[5]苗棣.制作为王——《非诚勿扰》的成功之道[J].现代传播,2010(5):83.