也来说说辛丰年

2013-04-29徐家祯

徐家祯

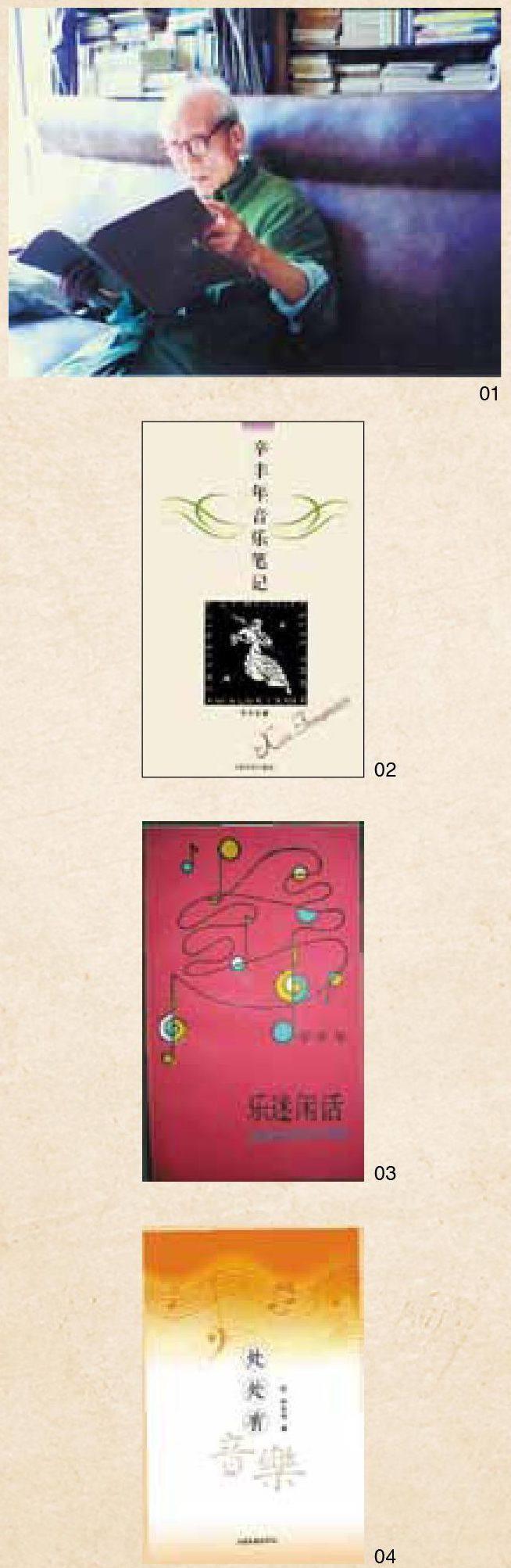

2013年3月26日中午,辛丰年老先生去世了,享年九十岁。几个月来,网上谈到辛丰年的文章和报道已经不少,我凑个热闹,也来说说辛丰年。

在网上的报道中,大家都把辛丰年称作“古典音乐的启蒙人”和“音乐评论人”。我对“古典音乐的启蒙人”这个称呼没有异议,但是称辛丰年为“音乐评论人”,我却觉得不够精准,因为他的绝大多文章只是谈音乐或者谈跟音乐有关的一切而已,很少“评论”音乐作品本身。所以,我觉得更恰当一些,应该把辛丰年先生称为“音乐随笔作家”——而且,我可以大胆地说:辛丰年是中国至今最杰出的“音乐随笔作家”!

要是有人问我:除了辛丰年,中国还有没有过其他优秀的音乐随笔作家?我想,丰子恺先生应该可以算是最早的、在二十世纪前半叶影响最大的一位了吧。记得我大概十岁前后,接触到丰子恺的《孩子们的音乐》《近世十大音乐家》和《音乐入门》这类音乐启蒙读物,就开始对西方古典音乐产生了兴趣。所以,丰子恺先生应该算是我的音乐启蒙人。

我说辛丰年的音乐随笔中国一流,无人能比,决不是无端吹捧。我想,他的音乐随笔至少有以下几个无人能及的特点。

首先是辛丰年先生文笔的精湛与隽永。根据辛丰年先生的儿子严锋的叙述,先生的学历只有初中二年级。但是,他出身小军阀之家,从小家境不错,有很好的家教,至少他父亲给他和其兄请了后来成为复旦大学名教授的王蘧常先生来作私塾老师。辛丰年跟王先生读完《论语》《孟子》,还在王先生的启发下阅读了大量中国古典小说;更重要的是,辛丰年先生自此养成了博览群书的习惯。也是据辛丰年先生的儿子说,他父亲嗜书成癖,连吃饭都看书。辛丰年先生能用如此的基础和功底来写音乐随笔,他人当然就难以望其项背了。我在看辛丰年作品时常常会发现极其老练的文句,非常精彩的论断,令人难忘的片段,引人发噱的议论。我们看他的音乐随笔不只是当作普及古典音乐的通俗读物来看,而且也可以当作文学作品来看。在《辛丰年音乐随笔》一书中,我们只要看看“不必望洋兴叹”“文如其乐、乐如其心”“零落成泥香如故”“曲不在大,有韵则灵”“弦内之音弦外听”“兼听则明,冷暖自知”等等十分含蓄精炼、发人深省的题目,就会有进一步去阅读文章内容的兴趣了。

辛丰年音乐随笔的另一个特点是内容丰富与广博,这当然与他博览群书有关。辛丰年早年参军,后来一直在部队做文化工作,我想,这倒可能给他创造了一个比他人更为有利的读书条件,因为在知识分子成堆的地方,文化艺术总是最大的敏感点,在“文革”中有谁敢公开在大学办公室或教室里拿出一本讲西方音乐或历史的书来阅读呢?我猜,在知识分子不多的部队,对文化艺术方面的事情一般人不会那么感兴趣去注意了,所以,辛丰年即使在“革命年代”,一定也能安心读书,只要不把书中看到的东西在群众之中“散布”就好。

辛丰年一定还懂外文,至少懂得俄文和英文(据说还懂一点法文),而且程度不浅,足以用来阅读和翻译。据严锋说,他家有两大本俄文的苏联电影故事,他们父子俩还曾想合作翻译过。辛丰年自己也说,他曾借到过原版牛津音乐辞典和几大册每册有一千页之多的英文萧伯纳音乐评论集。因为书是借来的,要还,所以他就边看边用中文写下书上他认为有趣的内容,做了好几本笔记本的摘录。辛丰年的音乐散文中,常常涉及古今中外,旁征博引,给读者以最大的知识量,这,就来源于他的大量阅读。

在辛丰年的众多音乐著作中,我们只要选两部——《乐迷闲话》和《不必望洋兴叹》,就能看出他随笔中的庞大容量了。前者是一部独立的著作,不厚,至多十五万字,但从乐器的演变、音乐家的轶事、音乐会的历史,直至音响器材发展的历史,应有尽有,简直就像是一部小小的、通俗的、全面的音乐小辞典;而后者,只是十二篇小文章的合体而已,放在《辛丰年音乐笔记》开卷第一篇,一共大约两三万字,但是几乎提到了从德国的巴赫和意大利的维瓦尔第到二十世纪英法音乐家的所有重要作品,简直可以被看成一部两百年欧洲音乐史。要是有人对西洋古典音乐一无所知而想要对其有个初步了解的话,那么我就会劝他去读读这两部著作。

辛丰年音乐随笔还有一个非常重要的特点,那就是作者见解的明智与正确。在辛丰年众多音乐散文中,我觉得有三组文章是最为重要的。这三组文章都可以在《辛丰年音乐笔记》一书中找到,就是:《不必望洋兴叹》(共包括十二篇长文),《学会倾听》(一组六篇,给想入门的音乐爱好者写的一组书信形式的随笔)以及《向太阳——漫说莫扎特的钢琴协奏曲》(共四篇)。

在《不必望洋兴叹》中,辛丰年先生不但列举了上下两百年西方音乐的重要作曲家和作品,给想跨入音乐大门者一个指南,而且最重要的,是他指出了入门的方法,那就是先从莫扎特、贝多芬最容易接受的作品听起,然后再上溯海顿、巴赫,下探舒伯特、门德尔松、勃拉姆斯、德沃夏克,甚至柴科夫斯基、德彪西和雷斯庇基等。

辛丰年还把音乐作品分作五类:“必听的”“可听的”“可听可不听的”“可不听的”以及“不可听的”。这种方法能快刀斩乱麻式地在成千上万的音乐作品中选出合适的让入门者着手,于是,面对茫茫的音乐大海,初学者真的可以不必“望洋兴叹”了。不过,这五类作品中,辛丰年实际上只谈了正面的前三种,至于负面的最后两种,他只说以后很想也为读者列张表出来,但这个许诺却从来没有兑现。

《学会倾听》这六篇文章,虽然篇幅远远比《不必望洋兴叹》短,但对初级音乐爱好者们的指导作用却并不比后者低。辛丰年不但引用了无数古今中外著作中对音乐艺术的看法,而且还结合诗歌和绘画来谈音乐欣赏中的几个重要问题。比如,辛丰年谈到不能把听音乐当作“消遣”或“娱乐”,而应该要“动感情”,所以要自觉养成“严肃倾听的习惯”;他谈到要把音乐作品分成“精读”和“泛读”两种,对于应该“精读”的音乐作品,不但要反复聆听,还要“横看成岭侧成峰”地听——也就是要不断转换角度来听——使得每次聆听都会有不同的感受;辛丰年谈到听音乐时的“形象思维”问题,他认为听音乐时应该具有一种辩证统一的方法,既要学会能在音乐中听出“形象”,又不必用想当然的“形象”去猜、去套、去对号入座,尤其在听无标题的“纯音乐”时;辛丰年还认为,音乐不能用就事论事的方式去听,他主张要真正理解音乐的内涵,就必须去读音乐史,了解欧洲的文学和艺术,因为音乐只是文化艺术中的一部分,与其他部分有千丝万缕的联系;最后,辛丰年还强调不必对大师顶礼膜拜,更不必轻信他人的评论而人云亦云,他提倡“对于理性问题贵在独立思考…… 尤其是以声传情的乐艺,更不能不着重自我体验,不妨说‘眼见(读别人赏析文章)‘为虚,‘耳听(自己倾听)才‘是实。”

在《向太阳——漫说莫扎特的钢琴协奏曲》中,虽然辛丰年谈的是莫扎特的二十七部钢琴协奏曲,但是,在一部部介绍这些钢琴协奏曲的创作背景和创作过程时,实际上他也介绍了莫扎特的一生。我认为,莫扎特是古典音乐史上除了巴赫和贝多芬之外最重要的作曲家,所以了解了莫扎特,就等于了解了半部欧洲古典音乐史。

最后,我觉得辛丰年音乐随笔还有一个特点,那就是能在谈音乐时谈自己,谈自己的听乐经历,这样一来,这些音乐随笔的可读性就很强了。实际上,这也是我对写音乐随笔的一贯主张。我觉得,少了作者个人的听乐感受和经历,音乐随笔就成了冷冰冰的音乐介绍或音乐指南,而不再是一篇有文学性的随笔了,文章也就会毫无个性可言。

写到这里,我想也必须说说辛丰年音乐随笔的不足之处。正如辛丰年先生自己所说,他听的音乐都是“罐头”音乐,也就是说,只是唱片,没有听过(或说“很少听过”?)现场音乐会。我觉得,这是辛丰年听乐经历中最大的不足。听录音和听现场,对于音乐作品的理解是有很大区别的,我自己就有很多这样的经历:有时一部作品听了很多年,还没有什么感受,但听了一次现场演出,感受就很深了。辛丰年早年在部队生活,晚年在远离大城市的南通生活,都没有条件听到现场音乐会,我想,这应该是如此爱乐的辛丰年先生一生最大的遗憾吧。

辛丰年听的音乐作品以热门作曲家的乐队作品为主,室内乐作品就听得很少;非热门作曲家,尤其是二十世纪作曲家的作品则听得更少,这就局限了他谈音乐的范围。比如,在他的著作中,我见到他常谈贝多芬的交响曲、序曲、协奏曲,奏鸣曲,却很少谈到贝多芬的弦乐四重奏、钢琴三重奏或者其他重奏曲。其实,在贝多芬的全部作品中,室内乐是一个重要的组成部分,尤其是他的十六部弦乐四重奏,贯穿了贝多芬一生的创作过程,就像莫扎特的二十七部钢琴协奏曲贯穿了莫扎特一生的创作过程一样。要是辛丰年熟悉这些弦乐四重奏,那么我们一定能读到像《向太阳》那么精彩的剖析贝多芬一生的一组音乐随笔了!

从我本身来说,辛丰年不能算是我的音乐启蒙者,但是,我还记得我首次在《读书》杂志上读到辛丰年的大作时有多兴奋。那时《读书》杂志刚刚创刊不久,是最有生气、最为兴旺的时期,不但名家辈出、名文期期皆有,连无名作者的佳作也时时可见。辛丰年就是那时最引读者注目的一位“无名”作者。记得看到辛丰年文章后不久,我就在一期《读书》的“读者来信”栏中读到语言学家吕叔湘先生的一封信,称赞辛丰年的音乐文章写得好,但不知道他为何人。

我是二十世纪九十年代买到《辛丰年音乐笔记》时,看到其子严锋写的《辛丰年其人》一文,才知道辛丰年原来姓严,名格,还了解了辛丰年的一些身世。但是该文有很多语焉不详之处,比如,辛丰年既然出身军阀,家里请得起塾师,怎么抗战一开始就会失学呢?后来怎么会参军的呢?还有,既然辛丰年的学历只有初中二年级,那么他的英文和俄文是何时学的呢?更重要的是,辛丰年是怎么会喜欢上西洋古典音乐的呢?是家教,还是受了谁的影响?

但是,无论如何,从严锋的文中,我知道了辛丰年是位隐姓埋名、不求闻达的高士。在严锋文中不是说,有人为了见辛丰年,跑到南通市文联去问,却无人知道“辛丰年”是谁人吗?所以,虽然我也很想结识这位高士,与他当面谈谈音乐,但是我想,可能见到他的机会不大。

谁知天如人愿,心想事成,认识辛丰年的机会自然而然地来了。

我从1989年前后开始到2005年初,曾经每月在南澳大利亚的家里举办“音乐沙龙”。参加者,除了固定的十多位成员外,还常有来客串的,包括一些来南澳的访问学。记得二十一世纪初,阿德莱德来了一位时任海门小学校长的年轻人,姓许,名星海,他是来我市考察澳洲小学教育的。我知道海门与南通都在长江北岸,与上海只有一江之隔,就问许校长知不知道南通有位姓严而不知其名、只知道笔名叫“辛丰年”的奇人?许校长说他不知道,但他们学校有家住南通的老师,可以去打听。不久,回音就来了,说他们学校的音乐老师知道辛丰年,等下次我回国就可以设法安排去见辛丰年先生。

2005年7月,我有一次去中国开会的机会,于是事先跟许校长联系好,还特地去唱片店买了三张CD,准备送给辛丰年先生。那时,虽然南通、海门与上海只隔了一条长江,但因为没有桥梁相通,要去一次还真不容易,坐班车来回一次大概要一天时间。幸运的是,许校长的学校正好有校车来回,真是太巧了。

记得7月8日早上,我与同是音乐爱好者的好友夏君约好,九点前他来我家等海门小学的校车。上海交通情况实在糟糕,在街上穿行时,汽车真是车行如蚁,到了吴淞口长江南岸的摆渡口已经近中午了。摆渡口上汽车排着长龙,我们的车等了好久才渡过了长江。过了江,先在许校长的陪同下参观了他一手创办的海门小学,然后继续坐车去南通,见辛丰年。

辛丰年事先当然知道我们会去拜访他,所以早就已经在家等着了。老先生很瘦,精神却甚好,十分健谈。两三个小时高谈阔论,没有一分钟的冷场,谈的几乎全是音乐,令我俩都有相见恨晚的感觉。老先生还告诉我,他已经八十三岁了,近年来视力大大减退,但觉得想看的书太多,所以现在尽量多看一点书,音乐反听得少了。我劝他还是多听音乐,尤其多听室内乐,因为听音乐不用视力,或者可以边听音乐边看书。但先生说,他没有边听边看的习惯,要听音乐就得放下书本,专心致志,但这样就会影响阅读,无法两全。

我们还交换了对最感兴趣的音乐家和音乐作品的看法。我记得我谈了德沃夏克、肖斯塔科维奇,也谈了我对贝多芬那部他认为是“天书”的《“槌子键琴”奏鸣曲”》的看法,但是我对他十分喜欢的德彪西和戴留斯倒并不怎么感兴趣。于是先生谈了他对这两位作曲家的看法,还极力推荐我去听听德彪西的那首《长笛、竖琴和钢琴三重奏》。

我们当然也免不了谈了各自的著作。那时,我还没有什么成文的音乐随笔可以让老先生过目,只带了两三本我已出版的散文集送给辛丰年先生。先生说,他最近热衷于看历史方面的书,还出版了一本与他儿子严锋合著的谈历史、谈文学的小书,叫《和而不同》。随即,他起身去隔壁房间拿了两本《和而不同》来,在茶几上题了字,送我与夏君一人一本。

那天,我本来打算请辛丰年等人一起去附近饭馆用晚饭的,但是先生坚决不肯出去用餐。他说近来身体不好,牙齿更坏,很少出门吃饭,于是我也不敢再坚邀了。告辞辛丰年先生出门,天色已暗。我们一行人找了一家饭馆吃饭,席间,当然还是主要谈辛丰年,我第一次知道原来“辛丰年”这个笔名来自于英文Symphony(交响乐)的译音。

在与辛丰年告别时,我们互相都说,以后一定找机会再好好谈谈。可惜这样的想法后来没有实现,不过,我与辛丰年之间的联系却还是常有的。记得我回沪不久,就收到辛丰年寄来的一张明信片,说我送他的散文集他都看过了,十分喜欢,最喜欢的是我母亲与我合作的《山居杂忆》,还说这是近年来看到过的最好的回忆散文。

我回澳后也给辛丰年先生写过几次信,我记得我们还通过好几次Email。辛丰年大概不会用电脑,所谓通Email,实际上是通过一位叫严晓星的年轻人转的。我起初还以为严晓星是辛丰年的另一个儿子或亲人,后来才知道他是南通的一位年轻编辑,辛丰年晚年好几本书的出版都是由他促成的。

我们见面那年的年底,辛老先生写信告诉我,说他有两本谈音乐的随笔集就要在山东画报出版社出版了,等出版后一定会寄给我一本。2006年1月底,我就收到了这两本著作:一本是《乐迷闲话》(增订本),另一本是《处处有音乐》。前者我早已买到过一本三联书店出版的初版本,现在又有了一本增加了差不多一半内容的增订本;后者则是新书,我一看出版日期,是2006年1月,而辛丰年在扉页上题赠的日期,却是1月16日——看来他一收到出版社寄给他的样书,就赶快寄来送给我了!

这样一来,我总共有了辛丰年的六本著作:我自己买的《辛丰年音乐笔记》《乐迷闲话》(三联出的初版)和《不朽的人与乐》,以及辛丰年赠予的《乐迷闲话》(增订本)、《处处有音乐》和《和而不同》。

自从2005年7月我与辛丰年见面之后,我每次回沪都会想一想是否应该再抽时间去看一次辛丰年。因为种种原因,就这样一年复一年地过去,再次探访辛丰年的想法始终只是停留在脑际而已。两三年前,我又回了一次上海,得知为辛丰年转信的严晓星先生也正巧要来上海办事,我们就约好一起吃顿午饭。虽然严晓星为我与辛丰年先生转了很多封信,但这却是我们的首次见面。严晓星说,最近辛丰年身体每况愈下,他也很少见到辛老先生了,听说老先生每天睡觉的时间很多,往往只有吃饭的时候才起床。他还说,辛老先生提起过我,所以建议我可以给辛丰年打个电话。

但是我想,既然老先生精力已经那么差了,还是不要打扰他为好。更何况,我最希望做的事,是与辛丰年屈膝而坐,天南地北、古今中外地闲谈,谈社会,谈历史,谈文学,当然也谈音乐。更理想的是,能与老先生一起听音乐,谈感受,那才有意思,才能得教益。光通个电话问个好,又有什么意思呢?

现在,辛丰年先生已经驾鹤西去了,我的理想再也无法实现。2005年7月的那次会见,竟成了我与辛丰年见面的唯一机会。想到此处,我倒希望人死后还有灵魂的存在,还有极乐世界,那么说不定有一天我也上了天,我与辛丰年就能找个安安静静的地方,好好坐下来畅听音乐、畅谈音乐了。说不定,我们还能结伴一起挨个拜访莫扎特、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、德沃夏克……呢!