甘南藏区放牧制度及其时效性评价

2013-04-25韩天虎岑飞冀郭正刚

赵 旭,韩天虎,孙 琼,岑飞冀,田 川,郭正刚

(1.草地农业生态系统国家重点实验室 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020;2.甘肃省草原技术推广总站,甘肃 兰州 730010)

甘肃甘南藏区指以藏族文化为核心的少数民族居住区,位于青藏高原东北部。千百年来,藏民群众一直通过草地放牧来获取生产资料的方式繁衍生息,维系社区发展。草地畜牧业不仅是当地国民经济发展的支柱产业,而且是草地利用的主要方式[1],因此,合理的放牧制度是草地资源可持续利用的基石,更是小康牧区建设的基础[2]。放牧制度作为一种生产关系,只有其适合生产力发展水平时才会推动草地畜牧业的持续发展,当其不适合生产力发展水平时,就会阻滞草地畜牧业和社区的可持续发展[3]。然而生产力总是随着社会发展和人们期望不断前进,但放牧制度作为一种生产关系,其设计具有相对的稳定性。生产力的活跃性和生产关系的稳定性,客观上决定了人们需要不断调整放牧制度去适应藏区生产力发展。目前,甘南藏区放牧制度是始于20世纪80年代的草地家庭承包责任制[4],历经30年后,其弊端逐渐呈现,因此凝炼放牧制度在藏区的变迁特征,查清目前牧民关于放牧制度的认知,对优化放牧系统具有重要的现实和理论意义。本研究采用实地问卷调研和查阅文献相结合的方法,归纳我国藏区的放牧制度类型,以及沿革历程,评述放牧制度的时效特征,调研牧民对放牧制度的认知及其对未来放牧制度的选择,为未来放牧制度优化提供科学依据。

1 材料和方法

1.1研究地区概况 甘南牧区位于甘肃省西南部,行政区划隶属于甘南藏族自治州,下辖七县一市,其中玛曲和碌曲以畜牧业为主,舟曲和迭部以林业为主,卓尼、临潭和夏河以半农半牧为主,合作市为州府所在地,是青藏高原仅次于拉萨的高原城市。草地畜牧业是甘南牧区的主导产业和经济支柱。天然草地占全州土地总面积的70.28%,可利用草地面积256.55万hm2,占总草地面积的94.20%[1]。国民经济组成中畜牧业产值占全州农业总产值的62%,是我国14个重点牧区之一。目前该区放牧制度是始于20世纪80年代初期的草地家庭承包责任制,连片的草地被分割为小块,分别承包给不同的家庭管理,因家庭经济能力和放牧管理理念的差异,伴随着经济收益提高草地出现了不同程度的退化。

1.2研究方法

1.2.1文献资料 查阅了1994-2012年中国CNKI学术总库的所有关于藏区放牧制度研究的文献;从甘南州畜牧局和草原站收集了相关的草地资源清查资料和畜牧业发展的资料,以及《甘南州志》(第2卷)[5]和《甘肃畜牧业五十年(1949-1999)》[6]。

1.2.2问卷设计和调查 以目前草地退化状况、放牧制度是否改革和未来期望的放牧制度为主要调查内容设计问卷,包括3个部分,第1部分主要调查被调查者对草地退化的态度,第2部分主要调查被调查者对现在放牧制度满意程度,第3部分主要调查被调查者对未来放牧制度的期望。调查方法采用点和线连接,最终在面上形成网状结构的调查路线[7]。点的调查主要由甘肃民族师范学院学生完成,对参与调查的学生首先进行相关培训,然后利用2012年暑假完成其对自己家庭附近牧户的调查,参与调查学生100人,完成问卷100份;线的调查由兰州大学本科生和研究生完成,途经夏河、合作、碌曲、玛曲等主要牧区县(市),调查对象主要是各个人口集中的城镇、县城,沿途碰到行人和基层畜牧业局的业务人员,参与人员10人,完成问卷100份。调查方式采用自填式和访谈式两种,若受访者自己能够填写问卷,采用自填式方法;若受访者不识字,则采用访谈式,由调查人员陈述问卷及选项,受访者进行选择。总共完成调查问卷200份,其中21份自填式问卷不符合要求,作为废卷处理。实际参与分析的问卷共计179份。问卷调查在2012年8-10月完成。

1.3数据处理 所有数据采用Excel输入,资料回收后采用百分比构成法对调查项目进行统计。

2 结果与分析

2.1甘南藏区放牧制度的类型及其沿革历程 甘南藏区放牧制度类型随着社会制度更替和经济生产水平的发展而不断变迁,以适应新社会的需求。总体上可以分为封建农奴制游牧阶段,社会主义游牧阶段和社会主义家庭承包放牧阶段(表1)。

封建农奴制游牧阶段跨越了1951年以前农奴制和和平解放两个时期。1951年之前,甘南藏区社会制度为封建农奴制,这个时期政治制度为政教合一,其决定了三大领主(官家、贵族和寺院上层僧侣)占据绝大部分草地、牲畜及农奴,而实际从事放牧生产的农奴却没有草地和家畜[8],其放牧行为仅仅是实现领主的意志,客观上形成放牧行为的决策和实际需求有一定的脱节,但整体上而言,由于人口较少,且领主基本被束缚在自己的领地或部落里,受生产工具落后所限,此时的放牧制度对草地影响较低,人与草地关系相对和谐,但牧区经济发展缓慢。

1951-1959年虽然通过和平解放,社会主义制度雏形基本建成,但草地放牧制度仍然为农奴制时期的游牧制度,即生产力与生产关系的关系没有彻底改变,牧业发展十分缓慢,从放牧制度的角度而言,基本上保持了农奴制时期的特征。

表1 藏区放牧制度的类型及其特征Table 1 Grazing system types of Tibetan region and their characteristics

社会主义游牧阶段经历了民主改革和社会主义建设两个时期。1959年藏区实施民主改革,至1965年完成了民主改革,彻底消除了封建农奴制度,此时草地归集体所有,牧民成为草地和家畜的主人[9],其生产积极性倍增,一定程度上解放了牧区生产力,有力推动了牧区经济的发展,家畜数量有所增加,但由于初期家畜数量较少,整体上家畜仍然在草地的承载力范围内,人与地的关系相对和谐。1965-1978年,随着人民公社制度的确立,草地和牲畜完全公有,牧民集体劳动,统一核算,统一分配[10],某种程度上脱离了生产力发展水平,虽然家畜放牧采用有计划的放牧管理模式,但多劳多得的分配格局被打破,牧民的生产积极性受挫,高原畜牧业经济发展放缓。

1984年,借助于农区耕地承包制度的成功,牧区草地实施家庭承包制度,放牧制度以家庭为经营单位,牧户在自家承包的草地上自由放牧,这不仅刺激了牧民的生产积极性,而且更多地体现了社会主义多劳多得的分配原则,牧区经济快速发展,人民生活日益提高。然而,随着以家庭为单位的放牧制度的草地管理模式继续推进,其弊端逐渐显现。从家畜健康生长的角度,以家庭为单位的放牧制度不利于家畜大范围游走,从而使其采食选择性的范围和植物种类减少,家畜有可能无法获取某种特殊的元素,如果这种元素是家畜正常生长发育所需,则影响家畜的正常生长。从草地健康的角度而言,1)以家庭为单元的放牧制度伴随着星罗棋布的饮水点,而这些饮水点目前已经成为草地退化的源点;2)以家庭为单位的放牧制度因牧户拥有草地面积较小而不利于草地牧后休憩,影响草地再生;3)以家庭为单位放牧制度的设计采用农区经济发展的理念,基本以土地经济为主要衡量指标,而忽略了藏区习俗文化中以家畜为资产的理念,这种偏离是导致草地超载的意识动力;4)目前放牧制度易引起草地纠纷,危及藏区社区乃至社会的和谐和稳定。

2.2甘南牧区草地资源现状及放牧制度的时效性特征

2.2.1放牧制度变迁与草地产权制度改变的关系 中国草地所有权归国家所有,牧民仅拥有草地使用权,因此,草地产权制度变迁主要指草地使用权更替。20世纪80年代以前,我国草地使用权归人民公社所有,此时放牧制度为大面积游牧制度,其本质是在一个乡或者一个村实施游牧,虽然理论上存在县、乡及村的界线,但实际放牧中往往是逐水草而居。需要明确的是,由于当时生产条件的限制,这种逐水草而居的放牧方式范围不是很大,除了行政界限交界地带,跨区游牧的很少。这种草地使用权制度的弊端是集体劳动,集体分配,本质上制约了劳动者个体的积极性,生产力发展缓慢。为了适应我国改革开放和促进生产力发展的需求,20世纪80年代中期,借鉴农区耕地承包制度的成功经验,实施了草地承包责任制,其理论基础是公地悲剧。该制度将放牧决策权从集体决策转向牧户个人,牧民在自己承包的草地上自由放牧,缺乏约束,使围点放牧成为主要的放牧制度,在当时这真正实现了社会主义多劳多得,按劳分配,推进了社会经济的发展,但时至今日,围点放牧的缺陷逐渐显现如下。1)牧户为了增加经济收益,过牧成为主要特征;2)水源点成为草地退化的源点;3)牧户个体决策的差异性,不利于畜牧产品的规模化,规模效益不显著;4)牧户更多关注经济收益,对生态收益的关注度不高。任何一种草地使用权制度的变迁,必然伴随着放牧制度的革新,随着弊端增多,草地承包制度已经不适合时代的需要,这就需要新的草地使用权制度和放牧制度的出现。

2.2.2甘南牧区草地资源现状 与20世纪50年代初期相比,21世纪初期一级草地占据草地的比例从70%降至30%,草地产草量较20世纪80年代下降了25%~45%,草地内杂草由30%上升到55%,牧草高度由75 cm下降到15 cm,优良牧草减少20%[11]。草地超载率因其草地生态系统内生产者、消费者、分解者间的平衡,系统的输出量远远大于输入量,导致草地退化。因此,目前放牧制度因其具有与生俱来的超载特征而成为草地退化的直接驱动力。遏制草地退化成为目前甘南草地恢复的主要策略,国家实施的“退牧还草”生态建设工程虽然从理论上为草地建设和保护提供新的契机[12]。但藏区牧民对这种以禁牧为主的工程性措施接受度不高,其本质原因是退牧户的收益大大降低,更为重要的是动摇了其财富的意识理念。

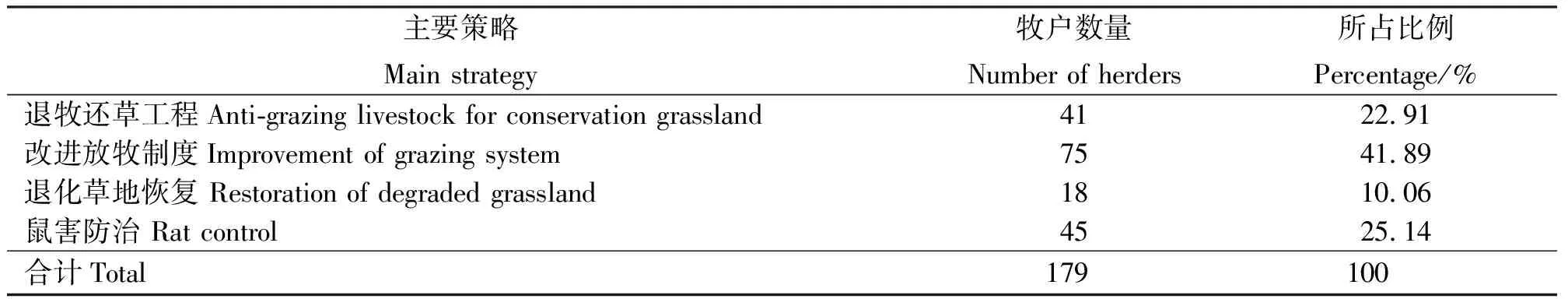

理论上牧民虽对草地退化过程和机制具有了一定的共识,但对草地退化的认可才是退化草地恢复治理的本质所在。因此,分析牧民关于应对草地退化策略成为草地恢复的主要内容。问卷调查结果表明,仅有22.91%的牧民认为退牧还草是应对草地退化主要措施,而41.89%的牧民选择了改变放牧制度(表2),这说明通过改变放牧制度应对退化草地是当地草地实际管理者的首选,这种改变不是单纯的禁牧,而是设计更为合理的放牧制度。

表2 甘南藏区牧民认为应对草地退化的主要策略Table 2 Strategies of herder selection for facing grassland degradation in Gannan Tibetan regions

2.2.3放牧制度的时效特征 任何一种放牧制度需要适应当地牧区生产力的发展水平,即生产力的状况决定放牧制度这种生产关系的状况、性质和形式[3]。放牧制度适应牧区生产力发展,就会提高牧民积极性,促进当地经济发展,而放牧制度不适应生产力发展,就会重挫牧民积极性,延缓当地经济发展。生产关系作为制度,具有阶段性稳定的特征,而生产力作为一种发展力,总是持续不断变化的。这种持续不断的变化和阶段性稳定之间的固有冲突,决定了人类只有不断地调整放牧制度以适应生产力的发展,从而满足人类从自然草地生态系统获取更多服务的需求[13]。

农奴制时期,生产工具相对落后,这决定了生产力发展水平不会很高,因此领主占有草地和家畜,而农奴仅通过劳动获取一定的报酬。这种报酬虽然很低,但由于人口较少,基本能够满足生活所需。此时,放牧制度仅围绕着领主的意志而生产,尽管放牧制度的效益可能较低,但因为长期的宗教信仰,禁锢了农奴的思维[8],农奴制游牧放牧制度还是维持了较长的时期。这说明,当时条件下农奴制游牧放牧制度亦然在生产力的量变范围内。

随着生产力积累性的发展,以及生产工具的改善,放牧所带来的社会财富逐渐增加,而农奴制下农奴收入仍然相对较低,此时生产力发展和社会需求已经使农奴制游牧制度不能满足发展需求,从而确立了社会主义游牧制度。社会主义游牧制度从政治体制上确立了牧民集体是草地和家畜的主人[9],形成了相对公平的分配机制,从而一定程度上解放了生产力的发展,使得牧区经济得到较大的提升。

社会主义游牧制度较农奴制游牧制度实现了相对公平的分配原则,但本质上却没有体现按劳分配的原则,因而在后期一定程度上挫伤了部分劳动者的积极性,阻碍了生产力的发展,延缓了牧区经济发展的步伐。随着农村耕地承包制的成功,牧区实施了家庭承包制下的放牧制度,初期一方面归功于群众有着强大的参与激情,另一方面决策者也有相对坚定的意志。牧民生产积极性得到充分的提高,其拥有的家畜数量大幅增加。经过30多年后,其弊端逐渐暴露,对草地而言,放牧压力加大,践踏次数增加,休养生息时间缩短;对牲畜而言,活动范围减小,食物单一,微量元素可能缺失。因此,这种放牧制度将不再推动生产力的发展。

从上述畜牧业经营形式的历史演变可以看出,畜牧业经营形式变革的核心力量是生产力与生产关系的相适应,即放牧制度具有时效性,当生产力与生产关系不能相互对应时,生产关系就不得不进行部分的变革以继续维持它的存在,如果当这种生产关系已经完全不能适应生产力继续发展的客观要求时,就必须进行全面的变革,以新的适合生产力发展状况的生产关系来代替原来的、业已丧失其存在必然性的生产关系[5]。

2.3家庭草地承包放牧制度的评价 家庭草地承包制是移植了农区耕地的经营管理模式,虽然其理论上具有推动生产力发展的潜力,但草地和耕地、农民和牧民间的差异,使这种制度从开始就带有一定的缺陷。从理论上,农区农业生产具有农耕文化特色,劳动范围小,且时间固定,农民和耕地的依附关系强烈,而牧区畜牧业生产劳动范围相对大,时间随着季节变化,牧户和草地依附关系相对弱;从经济效益方面,牧户个人生产行为无法从区域尺度上提供大量的同样产品,小农经济无法实现规模效益。因此,家庭草地承包制度推动生产力的潜力释放完毕后,其缺陷逐渐明显,如家畜个体质量和家畜产品品质降低,疾病易发,草地退化。因此,家庭草地承包制度在初期解放了生产力,但由于其天然的局限性使其注定无法成为现阶段继续服务牧区的放牧制度。分析目前牧民对家庭承包责任制下放牧制度的满意度,是阐述放牧制度合理的重要途径。

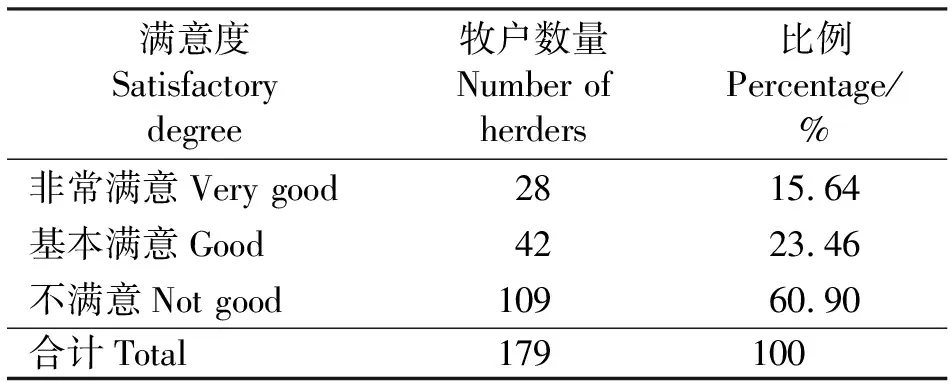

牧民对目前放牧制度的满意度调查结果表明,超过50%的牧民对目前的放牧制度持不满意态度(表3),持非常满意态度的牧民比例不到10%,持基本满意态度的被调查者为37.99%,说明超过一半的牧民强烈希望改进目前的放牧制度,而不到十分之一的牧民满意于目前的放牧制度,其原因主要是这些人虽然拥有草地和家畜,而他们实际不放牧,将草地和家畜承包给别人,自己在城镇工作,其从目前的放牧制度中获取的利益最大,因此不愿意改变目前的放牧制度。

表3 甘南藏区牧民对目前草地放牧制度满意度Table 3 Satisfactory degree of herders to current grazing system in Gannan Tibetan regions

牧民对当前放牧制度态度存在较大的分异性,这说明不同群体的牧民从目前放牧制度中获取收益的能力或水平存在差异,因此,调查目前收入满意度成为解析牧民对放牧制度态度分异的主要途径。从牧民对目前收入满意程度的调查结果发现,牧民不满意目前收入的比例超过60%,基本满意的牧民占总调查人数的23.46%,只有15.64%的牧民对目前的收入状况持满意态度(表4)。这说明目前放牧制度下大多数牧民不满意收入现状,因此,要提升牧民收入的满意度,核心是改进目前的放牧制度。

牧民收入是衡量牧区发展水平的重要指标。为什么大多数甘南牧区牧民不满意于目前的收入现状?为此调研了食物消费占总收入的比重(恩格尔系数)。结果表明,近50%的牧民将其全部收入的60%以上用于食物消费,而仅有不到3%的牧民其食物消费占据总收入的20%以下(表5)。根据联合国粮农组织关于依据恩格尔系数划分贫富的标准(59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于30%为最富裕),目前放牧制度下甘南地区近一半的牧民生活水平为贫困,22.35%的牧民处于温饱状态,11.73%的牧民生活进入小康阶段,而富裕和最富裕的牧民比例分别仅为4.47%和2.79%。这说明目前生活不富裕或者说没有进入小康阶段是牧民要求改变放牧制度的主要因素之一。

表4 甘南藏区牧民对家庭目前的收入满意度Table 4 Satisfactory degree of herders to income in Gannan Tibetan regions

表5 甘南牧区牧民食物消费占家庭总收入的比例Table 5 Percent of food consumption to household income in Gannan Tibetan regions

2.4未来放牧制度的选择 既然大多数牧民对目前放牧制度不满意,那么草地如何利用将成为今后的重点。当调查牧民对改进或采用新的草地放牧制度意愿时,71%的牧民认为需要改进或采用新的放牧制度,而只有29%的牧民认为可以维持目前的放牧制度(图1),说明改进或采用新的放牧制度是目前甘南牧区绝大多数牧民的意愿。

图1 甘南牧区牧民对改进或采用新放牧制度的意愿Fig.1 Attitude of herders to change current grazing system in Gannan Tibetan regions

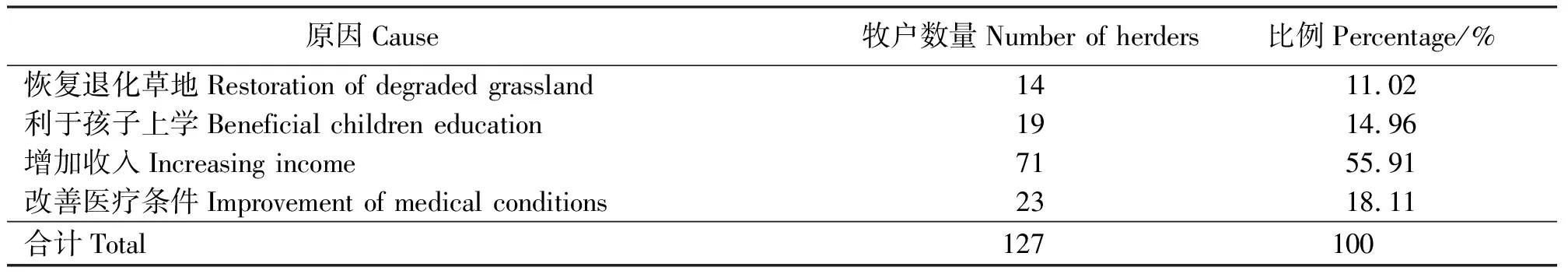

分析127名牧民认为改进目前放牧制度的原因时,认为有必要改进目前放牧制度的牧民中,超过50%的牧民主要原因是增加收入(表6),而改善医疗条件的占18.11%,有利于孩子上学和恢复退化草地的牧民比例分别为14.96%和11.02%。值得注意的是,恢复退化草地的比例最低,这说明以专家和学者观点为依据的政策观点并没有得到牧民的认可,因为目前我国很多研究者提出恢复退化草地是藏区放牧制度改善的首要任务,但本研究结果显示提高收入才是根本。因此,如果牧民收入得不到提高,任何完善的放牧制度也无法改变草地过度放牧的潜在可能。

多数牧民认为改变放牧制度是应对退化草地和提升牧区发展水平的重要举措,因此确定未来放牧制度模式成为关键。综合目前国内外放牧制度和草地使用权间的关系,选择社区化放牧制度、联户放牧制度和草地分类经营放牧制度作为备选项。社区化放牧管理制度就是将草原交由一个社区管理,并由社区成员共同承担草原利用的后果[14]。联户放牧管理制度是指在草地承包责任制推进过程中,联户体内的牧民通过自发联合实现的以社会为基础的草场资源共管模式。草地分类放牧管理制度将草地从空间上划分为生态功能区、经济功能区和多功能区,在时间序列上分别采用禁牧和放牧的经营策略[13]。

对未来放牧制度的选择中,50.40%的牧民选择了草地分类管理放牧制度,即一部分草地通过政府补助的形式围栏禁牧,而一部分草地用作放牧。尽管国外社区化管理模式已经取得成功,我国很多学者也力图引进该种模式,但选择社区化管理放牧制度的牧民仅占21.26%。这说明我国藏区放牧制度的选择,在保障牧民收益的基础上,兼顾生态效益和经济效益是可行的。

表6 甘南藏区牧民认为改进放牧制度的原因Table 6 Causes that herder think to improve grazing system in Gannan Tibetan regions

表7 甘南藏区牧民对新放牧制度的选择Table 7 Selection of herders for new grazing system in the Gannan Tibetan regions

3 结论

我国藏区放牧制度主要经历了农奴制游牧制度、社会主义游牧制度和社会主义家庭承包放牧制度,其替代和演变过程主要受控于生产力持续发展与放牧制度阶段性稳定间的冲突,当放牧制度适应藏区生产力发展时,其增加了牧民收入和维系了草地健康,但放牧制度不适应生产力发展需求时,牧区经济发展缓慢,孕育新的放牧制度。目前超过一半的牧民对当前放牧制度不满意,其主要原因是收入过低,多半的牧民处于贫困状态,20%左右的牧民仅达到温饱状态。71%的牧民希望改进目前放牧制度,以期提高收入,改善家庭生活状态,而关于未来放牧制度的选择,一半的牧民认为应该采用分类经营策略,说明我国藏区未来放牧制度的构建,要以牧民收入提高为基础,兼顾生态和经济效益。

致谢:兰州大学的老师王虎成副教授,研究生毛亮,周杰,本科生张晓黎、陈龙、袁晓霞、赵洪、杨玉婷、罗开嘉同学参加了野外调研工作,敬致谢忱。

[1] 王录仓,李巍,王生荣.高寒草地畜牧业产业化的障碍与实现路径——以甘南州合作市为例[J].草业科学,2011,28(11):1791-1797.

[2] 任继周,侯扶江,胥刚.放牧管理的现代化转型——我国亟待补上的一课[J].草业科学,2011,28(10):1745- 1754.

[3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集[M].北京:人民出版社,1995.

[4] 王彩霞,张岩,郭正刚,等.生态女性主义与西北牧区草地管理的关系[J].草业科学,2011,28(3):467-471.

[5] 甘南藏族自治州地方史志编纂委员会.甘南州志第2卷[M].北京:民族出版社,1999.

[6] 吕荣志.甘肃畜牧业五十年(1949-1999)[M].兰州:甘肃文化出版社,1998.

[7] 王彩霞,郭雅婧,郭正刚.宗教信仰对人们认知甘南草地功能及管理方式的影响[J].草业科学,2011,28(6):1173-1180.

[8] 贾霄锋.藏区土司制度研究[M].西宁:青海人民出版社,2010.

[9] 黄正林.民主改革前后甘川青藏族地区社会变迁研究[J].中共党史研究,2009(10):111-119.

[10] 张乐天.人民公社制度研究[M].上海:上海人民出版社,2005.

[11] 刘兴元,陈全功,王永宁.甘南草地退化对生态安全与经济发展的影响[J].草业科学,2006,23(12):39-42.

[12] 武高林,杜国祯.青藏高原退化高寒草地生态系统恢复和可持续发展探讨[J].自然杂志,2007,29(3):159-165.

[13] 郭正刚,王锁民,梁天刚,等.草地资源分类经营初探[J].草业学报,2004,13(2):1-6.

[14] 张树川,龙治普,齐顾波,等.草原社区管理模式研究——以宁夏盐池为例[J].草地学报,2007,15(5):479-485.